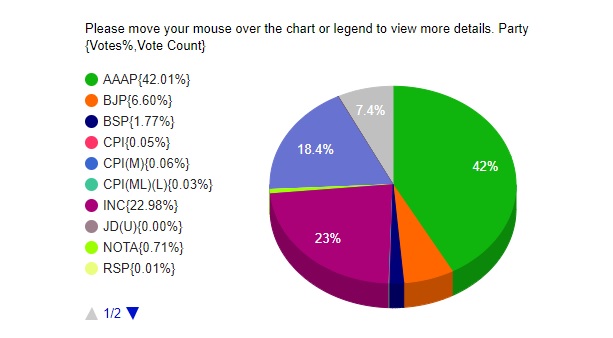

टाइम्स ऑफ इंडिया में 11 मार्च, 2022 को एक छोटी सी खबर छपी। इसका हिंदी तर्जुमा इस प्रकार हो सकता है- पंजाब चुनावः नोटा ने सीपीआइ(एम)/सीपीएम और जद(यू) से अधिक वोट हासिल किया। इस खबर को थोड़ा और पढ़ने पर पता चला कि नोटा को पड़े वोट सीपीआइ और सीपीआइ-एमएल(लिबरेशन) के संयुक्त वोट से भी अधिक थे। इस खबर के अनुसार ‘भारत के निर्वाचन आयोग के आंकड़े दिखाते हैं कि सीपीआइ-एमएल, सीपीआइ और सीपीएम ने चुनाव में महज 0.03, 0.05 और 0.06 प्रतिशत वोट हासिल किये।’ यह कुल वोट का एक प्रतिशत भी नहीं बैठता जबकि नोटा के पक्ष में कुल 0.71 प्रतिशत वोट पड़े थे जो पिछले चुनाव से थोड़ा बढ़कर है।

ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। 2002 के बाद से ऐसे ही हालात बने हुए हैं। 2002 में कांग्रेस के भरोसे दो सीट सीपीआइ को मिल सकी थी। इसके बाद 2004 और 2007 में क्रमशः 2.06 और 1.03 प्रतिशत वोट हासिल हुआ। इसके बाद पांच विधानसभा चुनावों में यह पार्टी मोर्चा बनाने के बाद भी कुल वोट में एक प्रतिशत की हिस्सेदारी नहीं कर पायी। सीपीएम की भी यही स्थिति रही है। सीपीआइ और सीपीएम ने 1992 में क्रमशः 5 और 4 सीटों पर जीत हासिल की थी लेकिन यह उनके लिए अंतिम जीत जैसी थी।

विधानसभा चुनाव नतीजे: आर्थिक स्वतंत्रता के बिना क्या स्वतंत्र राजनीतिक निर्णय ले सकती है जनता?

आपातकाल के बाद हुए पंजाब विधानसभा चुनाव में सीपीआइ और सीपीएम ने क्रमशः 7 और 8 सीटें हासिल की थीं। 1980 में हुए चुनाव में यह क्रमशः 9 और 5 हो गया। 1985 में हुए चुनावों में ये महज एक सीट पर सिमट गए, हालांकि 1992 में स्थिति सुधरी लेकिन गिरावट का जो सिलसिला शुरू हो चुका था उसने रुकने का नाम नहीं लिया।

ऐसा इस बीच क्या हुआ है जिससे चुनावों के दौरान कम्युनिस्ट पार्टियों की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है? यह सच है कि कम्यनिस्ट पार्टियां पंजाब में बसपा की तरह कभी सत्ता में नहीं रही हैं। उत्तर प्रदेश में बसपा के एक सीट जीतने पर बौद्धिक समाज में जैसी खलबली देखी गयी वैसी कम्युनिस्ट पार्टी के बंगाल में लगातार दो बार हारने के बाद भी नहीं देखी गयी। पंजाब में नोटा से भी कम वोट मिलने पर कम्युनिस्ट पार्टियों पर कोई चर्चा न होना और भी चौंकाता है।

पंजाब की सामाजिक स्थिति हमेशा से ही तनावग्रस्त रही है। भारत विभाजन का सबसे गहरा असर सिख समुदाय पर पड़ा था। यह समुदाय जिस राजनीति का शिकार हुआ उसका सिलसिला 1984 में हुए सिख-विरोधी दंगों में ही नहीं, ऑपरेशन ब्लू स्टार तक जारी रहा। ऐसे में धार्मिक आधार पर राजनीतिक ध्रुवीकरण का अवसर पंजाब में बहुत कम रहा है।

यह राज्य मूलतः खेती पर टिका है। नहरों और नदियों के जाल से भरे इस प्रदेश में हरित क्रांति के प्रयोग ने इसे अनाज उत्पादन में सबसे ऊपर पहुंचा दिया। इस संपन्नता के बावजूद यह प्रवास का भी केंद्र बन गया। पंजाब में प्रवासी मजदूरों की कहानी दोतरफा है। एक तरफ पंजाब के लोग कनाडा, अमरीका, ऑस्ट्रेलिया आदि देशों की तरफ बढ़ रहे थे, वहीं दूसरी पंजाब में बिहारी मजदूरों का बड़े पैमाने पर आगमन होता रहा है। यह राज्य अपनी संपन्नता के बावजूद लगातार संकटग्रस्त रहा है और इस संकट का चरित्र हमेशा एक सा नहीं रहा है। एक बड़ी समस्या राष्ट्रीय पहचान की रही है। राजनीतिक और सामाजिक संकट होने का अर्थ संकट का संगठित तरीके से सामने आना होता है। एक राजनीतिक पार्टी का काम इस संदर्भ में रणनीति और कार्यनीति बनाना होता है जिससे उस संकट का समाधान जनता के पक्ष में किया जा सके। चुनाव लड़ने वाली कम्युनिस्ट पार्टियां इन संकटों में जनता के साथ किस तरह खड़ी थीं, उन संकटों पर उनका विश्लेषण क्या था और वर्गीय पक्षधरता में ये संगठन बनाकर रोजमर्रा की जिंदगी की लड़ाई में कितनी दूर तक वे जनता के साथ खड़ी थीं, इसे परखे जाने की जरूरत है।

आंदोलनकारियों का चुनावी राजनीति में जाना: अन्ना आंदोलन से किसान आंदोलन तक के अनुभव

पंजाब के आर्थिक और सामाजिक ढ़ांचे में खेतिहर मजदूरों और दलितों का प्रश्न एक दूसरे के साथ जुड़ा रहा है। इसके साथ सूदखोरी और कर्ज की समस्या गंभीर रूप से लगी हुई है। एक कम्युनिस्ट पार्टी को इसकी निशानदेही करके इसे हल करने का रास्ता ढूंढना चाहिए था। यह मसला रोजमर्रा के संघर्षों के साथ जुड़ा हुआ है और यह लंबी रणनीति की मांग करता है। चुनाव के दौरान इसे लोकप्रिय नारों में बदलना एक अलग ही खूबी की मांग करता है। इस तरह पंजाब के संदर्भ में कम्युनिस्ट पार्टियों की हार के वास्तविक कारणों की निशानदेही की जा सकती है, लेकिन इसकी एक सरल व्याख्या भी हो सकती है। वह है भाजपा का उभार।

पिछले 20-25 साल में भाजपा और उसके सहयोगियों का दौर शुरू हुआ। जितना उनका ग्राफ ऊपर की ओर गया, उतना ही ये नीचे की ओर गए।

यह समस्या से निकल भागने का एक तर्क तो हो सकता है, लेकिन समस्या से सीखने और हल निकालने वाली बात नहीं हो सकती। जैसे, इस बार के पंजाब विधानसभा चुनावों के ठीक पहले तक पंजाब के किसान और अन्य समुदाय के लोग दिल्ली की सीमाओं पर आकर डटे रहे। उनकी कुल मांग क्या थी? यदि इसे एक वाक्य में कहा जाय तो- खेती की लागत में कमी करो या लागत के अनुसार उत्पाद का दाम दो। वे खेत और खेती की सुरक्षा की मांग कर रहे थे। यदि इस सूत्र को थोड़ा और हल करें तो पंजाब के लोग आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन की बेहतरी की मांग कर रहे थे। पंजाब में विधानसभा चुनाव के परिणाम इसके अनुरूप ही रहे। आम आदमी पार्टी अपने दिल्ली के अनुभवों को पंजाब के लोगों के साथ जोड़ने में सफल रही, लेकिन यह भी सच है कि यह एक तात्कालिक हल ही है।

‘आप’ को चुनने से जुड़ी तात्कालिकता या भाजपा की उन्मादी राजनीति से चुनाव लड़ रही पार्टियों का पतन सीधे-सीधे जुड़ा हुआ है, ऐसा नहीं लगता है। यह समस्या चुनाव की राजनीति से जुड़ी हुई है। किसी विचारधारा का चुनाव में उतरने का अर्थ चुनावी राजनीति के दांवपेंच में अपने कार्यक्रम को उतारना होता है, इसकी सीमाओं और संभावनाओं को देखना होता है। यदि लगता है कि चुनाव उसके कार्यक्रम और विचारधारा को बुरी तरह प्रभावित कर जाएंगे तब उसे अपने निर्णयों से पीछे हटना होता है और जनता की गोलबंदी पर नयी रणनीति और कार्यनीति को तलाशना होता है। मुझे लगता है कि सीखने का अर्थ यही होता है। सीपीआई और सीपीएम को देखकर लगता है कि वे सीखने से अभी दूर हैं। बंगाल के चुनाव की समीक्षाएं फिलहाल यही बताती हैं। पंजाब के चुनाव से उन्होंने क्या सीखा, अभी देखना बाकी है।

बौद्धिक समुदाय में जितनी बेचैनी इस बार उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बसपा को एक सीट आने को लेकर दिखी उतनी बंगाल में लगातार दो बार सीपीएम के पतन में नहीं दिखी और न ही यह पंजाब में कुल वोटों की गिनती में कम्युनिस्ट पार्टियों के नोटा से भी पिछड़ जाने में दिखी। क्या यह सामाजिक न्याय की अवधारणा में वोटों के विभाजन और ध्रुवीकरण के गणित में आ रही गड़बडियों की वजह से हुआ है? या यह मान लिया गया है वोटों के ध्रुवीकरण का पैटर्न जाति आधारित ही हो सकता है और इसे ज्यादा से ज्यादा लाभार्थी बनाकर ही प्रभावित किया जा सकता है? क्या सामाजिक अवधारणा में वर्ग लुप्त होती प्रजाति बन गयी है?

कई बार राजनीतिक विश्लेषण आर्थिक कारकों से इतनी दूर चले जाते हैं कि उनके निष्कर्ष महज सच का आभास देते हैं, लेकिन सच से काफी दूर होते हैं। हारी हुई पार्टियां भी ऐसे निष्कर्ष पर भरोसा करने लगती हैं क्योंकि इससे वे कई कठिन सवालों से बच निकलती हैं जिनका सामना किये बिना सच तक पहुंचना मुश्किल है। एक समय था जब उत्तर प्रदेश में कम्युनिस्ट पार्टियों ने हार का ठीकरा जातिवादी राजनीति के सिर पर दे मारा था। आज यही काम वे धार्मिक उन्माद के सिर पर अपनी हार का दोष मढ़कर कर रही हैं।

सत्ता-प्राप्ति पर केंद्रित चुनाव बनाम लेबर चौक पर खड़ा लोकतंत्र: कुछ जरूरी सवाल

चुनाव राज्य द्वारा संचालित निहायत ही नियंत्रित प्रक्रिया होती है और वह इसे अपने चरित्र के अनुरूप ही संपादित करता है। फिर भी इसमें विचलन होते हैं और इसे विश्लेषणों में परखा जा सकता है। चुनाव न तो सामाजिक न्याय करते हैं और न ही समाज का मौलिक रूपांतरण, लेकिन इसके परिणामों में छुपे हुए इस तरह के चिह्नों को देखा जा सकता है। चुनाव मूलतः प्रतिनिधित्व की एक प्रक्रिया होती है। यह तभी संभव होता है जब प्रतिनिधि की विविधता की जद्दोजहद समाज के भीतर भी मौजूद हो। ऐसा न होने पर राजनीतिक विश्लेषकों की भूमिका और भी बढ़ जाती है।

मुझे उम्मीद है कि चुनाव के विश्लेषण के तौर-तरीके बदलेंगे और उन तकनीकों का प्रयोग होना शुरू होगा जहां से धर्म या जाति या दोनों का ही विश्लेषण संभव होगा तथा सामाजिक चिन्तन की प्रक्रिया को समझना संभव होगा।