हिंदी के युवा कवियों में शुमार होने वाले अंशु मालवीय ने एक कविता लिखी थीः आजकल क्या कर रहे हैं मनमोहन सिंह/ क्या करता है जहर/ खून में घुलने के बाद। यह कविता उस समय में लिखी गई थी जब मनमोहन सिंह वित्तमंत्री पद पर नहीं थे, लेकिन उन्होंने नरसिंह राव के प्रधानमंत्रित्व काल में वैश्वीकरण, निजीकरण और उदारीकरण का रास्ता साफ किया था, उसे आकार दिया था और साथ ही उन्होंने एक ऐसी टीम तैयार की थी जो सरकार में पार्टी नेतृत्व के बदल जाने के बाद हटती नहीं थी, सरकार में बनी रहती थी। यही कारण था कि आने वाले समय में जिन लोगों का संसदीय व्यवस्था में पार्टी लोकतंत्र में भरोसा था वे भी एक दल से दूसरे दल में बन रही सरकार को सांपनाथ या नागनाथ की सरकार का मुहवरा बोलने लगे थे। कुछ लोगों ने इसे बदलकर कोक के विभिन्न ब्रांड वाले पेयों से तुलना की। आज एक बार फिर इस भाषा में बदलाव आ रहा है और पुराने को ही नये की तरह खरीदने की बेचैनी काफी बढ़ गई है। ये अलग बात है कि दूसरे ब्रांड की मार्केट बनने में कई सारी दिक्कतें आ गई हैं। बाजार में उसके खरीददार इतने कम हो गये हैं कि कई बार लगने लगा है कि एक ही ब्रांड सारी कब्जेदारी न कर ले।

आज इसे कई नामों से पुकारा जाने लगा है। एक नाम है बहुसंख्यावादी प्रभुत्ववाद। इस नाम के पीछे एक कारण यह है कि यह संसदीय लोकतंत्र को बनाये हुए है और दूसरा यह कि अपनी संख्या के बल पर यह सरकार जो निर्णय लेना चाहती है, वह निर्णय ले लेती है। ऐसी स्थिति नरसिंह राव की सरकार के समय भी हुई थी, लेकिन वह पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं थी। फिर भी इसने जो चाहा, वह निर्णय लिया और उसे लागू किया। कह सकते हैं इतना दमन नहीं था, धर्म का इतना जुनून नहीं था और एक समुदाय पर इतना हमला नहीं था। निश्चय ही, इन बातों में दम है और बहस छेड़ी जाय तो बहुत सी बातें निकलकर आयेंगी। सच तो यह भी है कि बहुत निष्कर्ष निकालने की जद्दोजहद और इस हालात से निकल आने के प्रयास लगातार चल भी रहे हैं।

यहां जिस समयावधि का मैंने जिक्र किया है उसके आरम्भिक दौर की युवा पीढ़ी ने इस समाज के जिस उथल-पुथल को देखा है, वैसा मंजर 1940 से 50 के बीच का था जो निश्चय ही ज्यादा भयावह था, लेकिन इस दौर ने भी कई तरह के बंटवारों को देखा। विचारधारा के स्तर पर बंटवारा, जिसमें एक खास तरह की विचारधारा के लोगों को अपराधियों की श्रेणी में डाल दिया गया। अमीरी और गरीबी की खाई भयावह स्तर पर बढ़ी। धर्म के आधार पर इस कदर बंटवारा कि यह अंतहीन युद्ध में बदलता गया। सांस्कृतिक भेदभाव इतना कि दलितों, आदिवासियों और महिलाओं को तरह-तरह से शिकार बनाया गया। प्रकृति से भेद इतना बढ़ा कि चारों तरफ तबाहियों के मंजर दिखाई देने लगे। इनके बीच से गुजरने वाले युवाओं ने निश्चय ही अपनी-अपनी भूमिका को तय किया और जीवन के मैदान में जीविका के साथ-साथ आसपास के प्रति भी सचेत हुए। यह अलग बात है कि वे राजनीति में आये या नहीं, लेकिन यह सच है अधिकांश इन हालात पर किसी न किसी पक्ष के साथ खड़े हो गये। ऐसे ही लोगों में एक नाम है सुरेन्द्र विश्कर्मा।

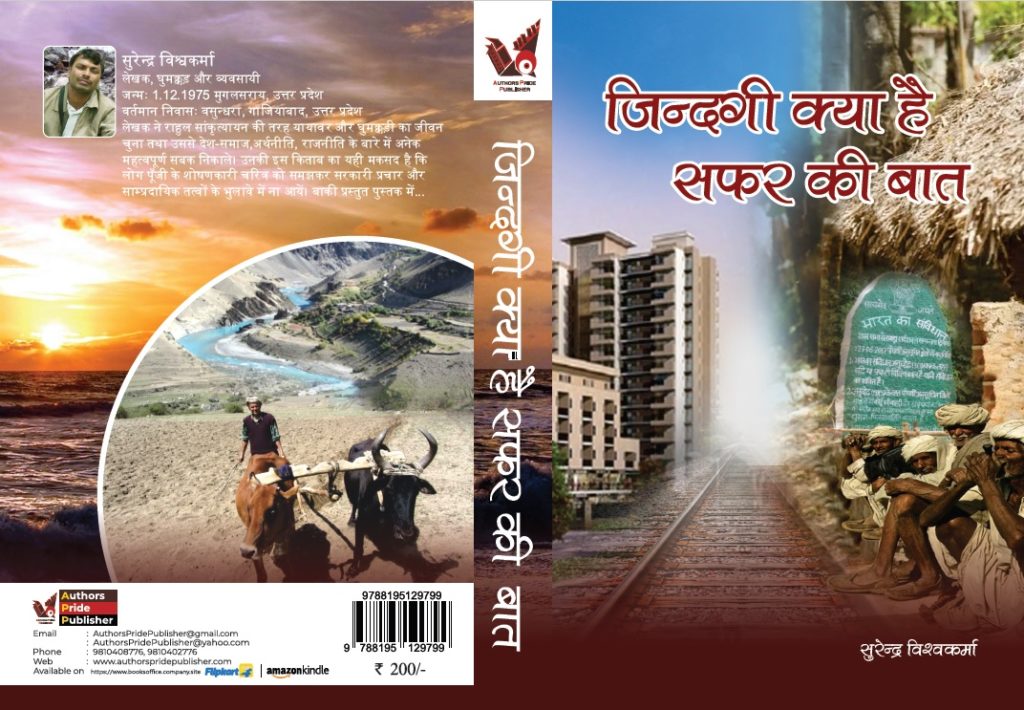

पूर्वांचल के मुगलसराय में 1975 में सुरेन्द्र विश्वकर्मा एक लोहार परिवार में जन्मे। एक निम्नमध्यवर्गीय मेहनतकश परिवार की सारी खूबियों को समेटते हुए वह इलाहाबाद से डिप्लोमा की डिग्री हासिल किये और फिर दिल्ली नौकरी के लिये आ गये। एक बार फिर परिवार के अनुभवों से सीखते हुए उन्होंने खुद का कारोबार खड़ा करने का प्रयास किया और सफल रहे। उन्होंने नोएडा में खुद का फर्म खड़ा किया, लेकिन उन्होंने अपने दौर को नजरअंदाज नहीं किया। पढ़ने, समझने, भागीदारी करने और पहलकदमी लेने का प्रयास कभी नहीं छोड़ा और समाज में एक सक्रिय भूमिका निभाने की चिंता में लगे रहे। उन्होंने अपने समय की समझदारी को दर्ज किया है अपनी किताब ‘‘जिंदगी क्या है, सफर की बात’’ में।

‘‘जिंदगी क्या है …’’ की शुरुआत रेलवे लाइनों के बिछने की कहानी से शुरू होती है। ठीक वैसे ही जैसे भारत के आधुनिक अर्थव्यवस्था की कहानी भी रेलवे लाइनों के साथ शुरू होती है।

प्लांट डिपो बनते ही अंग्रेज अधिकारी दादाजी को मुगलसराय ले आये और साथ में रहने का प्रबंध भी किया। जहां रहने का प्रबंध था वहां दिन में भी चोरियां होती थीं, इसलिए साहब कारखाने के पास सिकटियां गांव में अपनी गृहस्थी के साथ आये। दादाजी की जिंदगी अब एक ढर्रे पर आ गई, हर शनिवार गांव जाना और वापस सोमवार से काम पर लग जाना।

इस तरह आने जाने के सिलसिले में से जाना कम होता गया और मुगलसराय ही घर बन गया। रेलवे लाइनों के किनारे रेलवे की जरूरतों के अनुसार जो आधुनिक शहर बस रहा था उसमें गांव भी और उसकी जाति-व्यवस्था भी और उस अनुसार काम भी था। इस भेदभाव की व्यवस्था का वह खुद भी शिकार हुए।

ठाकुर ने एक थप्पड़ मेरे गाल पर रसीद कर दिया, और कहने लगा, तू हमसे सवाल करबा। मैं भी एक अद्धा उठा लिया उसका मुंह कूंचने के लिए, तब तक लोग भी बीच बचाव में आ गये।

इस नये शहर में आर्यसमाजी, पंडा-पंडित शुरू में बहुत थोड़े थे, लेकिन बाद में बढ़ते गये। 1984 में सिख समुदाय के खिलाफ दंगे हुए। लेखक ने लोगों को लूटपाट करते हुए देखा। और फिर 1990 के दशक वाले हिंदूवाद के उफान से मुगलसराय भी अछूता नहीं रहा। लेखक इस हिंदू जातिव्यवस्था में अपनी पहचान को लेकर कहीं अधिक बेचैन बना रहा। 1994 में इलाहाबाद में पढ़ाई के लिए घर से निकलना हुआ। प्रिंटिंग में डिप्लोमा करने के बाद रोजगार और जिंदगी तलाश में घर लौटना नहीं हुआ। दिल्ली, फरीदाबाद और नोएडा ने एक नई जिंदगी दी। यहां की जिंदगी से बाहर निकलने की तलाश से घुमक्कड़ी बेहतर रास्ता लगा।

एक हफ्ते की बचत से बल्लभगढ़ के बृजवासी भोजनालय में रविवार के दिन दोपहर का खाना खाता था और टहलते हुए बल्लभगढ़ रेलवे स्टेशन से बिना टिकट लिए हुए मथुरा की तरफ हवाखोरी के लिए निकल पड़ता था।

बाद के समय में कंपनी के काम से ही लंबी यात्राओं पर जाना हुआ। इस बीच पढ़ने का शौक बढ़ता गया। निश्चय ही राहुल सांकृत्यायन का असर अलग से ही दिखता है।

2006 में लेखक ने खुद की अपनी कंपनी रोटरी ग्राफिक्स खोला। यहां से लेखक ने पैसे की आत्मनिर्भरता हासिल की और उतनी आत्मनिर्भरता उसकी अपनी जिंदगी में दिखायी देती है। 2009 में गोपेश्वर, रूद्रनाथ की यात्रा से पहाड़ों की यात्राओं का सिलसिला शुरू हुआ। 2015 में आदि कैलाश की यात्रा खुद के जीवन की कठिनाइयों से भी पार पा जाने की दुर्गम चढ़ाई जैसी थी। लगभग 4600 मीटर ऊंचाई पर ज्योलिंगकांग पर बर्फबारी और बहुत से यात्रियों का फंस जाना लेखक की अविस्मरणीय यादों में से एक हैः

सुबह तक का मौसम अत्यधिक बिगड़ चुका था। कुटी से एक ग्रुप ऊपर आने वाला था। राशन की किल्लत के कारण हिमाचली ग्रुप जो बिन बताए ऊपर आया था, वापस इसी बर्फबारी में 14 किमी दूर कुटी की ओर रवाना होना पड़ा। मेरे शेड में रुके तीन लड़के जो घोड़ों पर चढ़कर यहां आये थे, इनको भी घोड़ों के मालिकों द्वारा रुकने से मना करने के कारण वापस होना पड़ा। अब इस वीराने में मेरे अलावा कुमाऊं मंडल के तीन कर्मचारी ही रह गये थे। खाना इन्हीं लोगों के साथ केवल दोपहर में खाता था तब सुबह नाश्ता भी बंद कर दिया और बाकी समय शेड में धूनी रमाता था। तीन दिन-रात लगातार बर्फबारी होती रही। शेड के बाहर ठण्ड ऐसी होती थी कि पेशाब निकलते हुए हिम बन जाता था। बफबारी का शोर लगभग न के बराबर था, इसीलिए विचारशून्य होने के लिए यह परिवेश मेरे लिए एकदम मनमाफिक बन गया था।

लेखक ने योग की तांत्रिक धारा के एक सीखे हुए आसन का प्रयोग किया और खुद को अपराधबोध को बनाये रखने वाली कोशिकाओं से मुक्त कर लिया। इस पक्ष को पढ़ते हुए मुझे अज्ञेय की ‘अपने अपने अजनबी’ उपन्यास की याद आई। एक ऐसे ही बर्फबारी में रह रहे युवा लोगों में लगातार मृत्यु का बोध बढ़ता जा रहा था और साथ रहते हुए भी अजनबियत में बदल रहा था जो अपने अस्तित्व को लेकर ही संशयग्रस्त है। यहां लेखक खुद को लेकर स्पष्ट है और दूसरे के अस्तित्व के प्रभाव से बाहर आ जाना चाहता है। यह सब कुछ एक ऐसा मनोविज्ञान है जिसकी रचना व्यक्ति खुद ही करता है। यह एक ऐसा मनोविज्ञान है जिसका सबसे अधिक प्रयोग बहुत से योगाधीशों ने अपनी दुकानदारी बढ़ाने में किया। बहरहाल, ऐसी कई सारी यात्राओं का विवरण आपके मन को भी घुमक्कड़ी के लिए प्रेरित कर सकते हैं।

लेखक की चिंताओं में समाज, अर्थव्यवस्था, धर्म, जिंदगी और सहकर्मी सभी हैं। यही बात लेखक को एक ऐसे सरोकार की तरफ ले जाती है जिसमें वह खुद सीधी भागीदारी भी सुनिश्चित कर लेना चाहता है। झारखंड में जब पत्थलगढ़ी का आंदोलन तेज हुआ, तब लेखक खुद ही खूंटी जाता है और फिर बिरसा मुंडा के गांव भी। विकास की विडम्बना नेताओं के दावों के साथ तुलना करने में और भी खुलती जाती है। इसी तरह कोरोना महामारी में भाजपा नेतृत्व की मोदी सरकार की नीतियां खुद भी जनता पर एक महामारी की तरह गिरीं। यह जनता, खासकर मजदूरों पर महामारी की दोहरी मार थी। लेखक ने अपने मित्रों के साथ मजदूरों और आम लोगों की सहायता करने में सक्रिय हिस्सेदारी किया। जब किसान दिल्ली की सीमाओं पर आकर डट गये, तब भी इन्होंने उसमें अपनी सहयोगी भूमिका का निर्वाह किया। पढ़ने लिखने की ललक थी तो, इन्होंने किताबें खरीदी। मार्क्स, लेनिन से लेकर साहित्यकारों की रचनाओं से रूबरू हुए। मार्क्सवादियों से परिचय भी किया, हालांकि लेखक की रुचि उनके तर्क और तर्कपद्धतियों से पैदा होने वाले मनोविनोद में अधिक थी, विचार में घुसने की ललक कम ही दिखती है।

लेखक ने समाज की विसंगतियों और इसमें छुपे हुए दमनकारी तत्वों को उसके राजनीतिक निहितार्थों को सामने लाने के लिए पूरी पुस्तक में टिप्पणियों के सहारे काम किया है। महिलाओं के मामले में जिन टिप्पणियों का सहारा लिया गया है वह निहायत ही प्रतिक्रियावादी सोच को सामने लेकर आती हैं। यह इस पुस्तक का सबसे कमजोर पक्ष है।

इसी तरह, जब वह अपने फर्म पर काम करने वाले लोगों के बारे में बताते हुए उनके प्रति ‘नैतिक जिम्मेदारी’ पूरी करने का दावा करते हैं। यह भी एक मजदूर के प्रति नकारात्मक सोच का ही नतीजा है। जिन कर्मचारियों के श्रम के अधिशेष पर मुनाफे से भरा हुआ, एक छोटा ही सही एक महल खड़ा हुआ है उनके प्रति नैतिक जिम्मेदारी जैसी शब्दावली पूंजीवाद के सामान्य नियम के अनुकूल भी नहीं दिखता। ऐसी ही कुछ टिप्पणियां कम्युनिस्ट कार्यकर्ताओं के संदर्भ में हैं जो निहायत ही भद्दे और सामान्य व्यवहार के अनुरूप नहीं हैं। लेखक की संवेदना अपने परिवार के प्रति जिस तरह से उभरकर आती है, खासकर अपने भाई और मां के प्रति, वह शानदार है, लेकिन अन्य के प्रति यही संवेदनाएं एक नैतिक जिम्मेदारी और कई बार भार की तरह दिखती है, और कई बार यह भार वितृष्णा में बदलते हुए भी दिखती है।

शायद, यह एक निम्नबुर्जुआ वर्ग की चारित्रिक विशेषताओं के साथ जुड़ जाती है, जिसका वर्णन बाल्जाक से लेकर प्रेमचंद की रचनाओं में बार बार दिखता रहा है। इस किताब में लेखक खुद अपनी विशेषताओं के साथ आया है। इसलिए, इसे जरूर पढ़ा जाना चाहिए।

लेखक सामाजिक कार्यकर्ता हैं