मुझसे पहली सी मुहब्बत मेरी महबूब न माँग

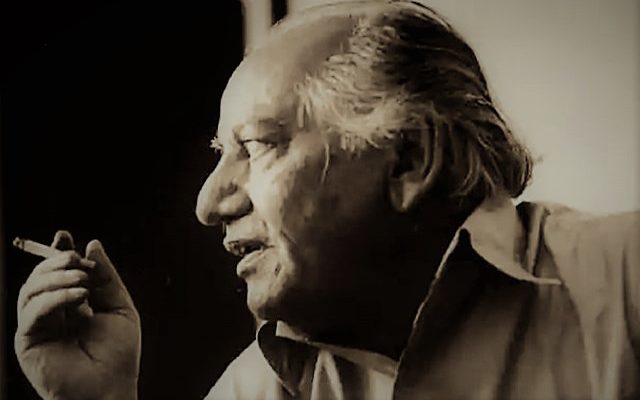

फ़ैज़

मैंने समझा था के तू है तो दरख्शाँ है हयात

तेरा ग़म है तो ग़म-ए-दहर का झगडा क्या है

तेरी सूरत से है आलम में बहारों को है सबात

तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रक्खा क्या है

तू जो मिल जाए तो तक़दीर निग़ूँ हो जाए

यूँ न: था मैं न फ़क़त चाहा था यूँ हो जाए

और भी दु:ख हैं ज़माने में मुहब्बत के सिवा

राहतें और भी हैं वस्ल की राहत के सिवा

अनगिनत सदियों के तारीक बहीमाना तिलिस्म

रेशम-ओ-अतलस-ओ-कमख़्वाब में बुनवाए हुए

जा-ब-जा बिकते हुए कूचा-ओ-बाज़ार में जिस्म

ख़ाक में लिथडे हुए, ख़ून में नहलाए हुए

जिस्म निकले हुए अमराज़ के तन्नूरों से

पीप बहती हुई गलते हुए नासूरों से

लौट जाती है उधर को भी नज़र क्या कीजे

अब भी दिलकश है तेरा हुस्न मगर क्या कीजे

और भी दु:ख हैं ज़माने में मुहब्बत के सिवा

राहतें और भी हैं वस्ल की राहत के सिवा

मुझसे पहली सी मुहब्बत मेरी महबूब न माँग

यह नज्म जब लिखी गई थी तो समाजवाद और कम्युनिस्ट आन्दोलन का जोर था। उस ज़माने के हर सेंसिबल युवा की तरह फ़ैज़ को भी इस विचारधारा ने बहुत प्रभावित किया। फ़ैज़ को अपने देश में जनतंत्र नहीं मिला। तानाशाही का प्रहार वे लगातार देखते रहे। फ़ैज़ साहब ता-जिंदगी दुश्वारियों से जूझते रहे, बावजूद फ़ैज़ साहब ने कभी हालात से समझौता नहीं किया। उस दौर में फ़ैज़ साहब का लिखा शेर जैसे ही बाज़ार में आता तो पाकिस्तान की हुकूमत हिलने लगती थी। उनकी शायरी की दबाने के लिए पाकिस्तान सरकार ने उन्हें नजरबंद भी किया।

फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ का जन्म 13 फ़रवरी 1911 को अविभाजित हिदुस्तान के शहर सियालकोट में (जो अब पाकिस्तान में है) एक मध्यवर्गीय परिवार में हुआ था। सन् 1936 में वे प्रेमचंद, मौलवी अब्दुल हक़, सज्जाद जहीर और मुल्क राज आनंद द्वारा स्थापित प्रगतिशील लेखक संघ में शामिल हुए। फ़ैज़ अहमद फ़ैज़, बाबा मलंग साहिब, लाहौर के सूफी, अशफाक़ अहमद, सय्यद फखरुद्दीन बल्ली वासिफ अली वासिफ और अन्य सूफी संतों के वह भक्त थे। फ़ैज़ प्रतिबद्ध मार्क्सवादी थे। 1930 में फ़ैज़ ने ब्रिटिश महिला एलिस से विवाह किया था। उनका इंतकाल 20 नवम्बर 1984 को हृदयाघात से हुआ।

गौर फरमाएं, फ़ैज़ का बचपन फ़ैज़ की जुबानी:

मेरा जन्म उन्नीसवीं सदी के एक ऐसे फक्कड़ व्यक्ति के घर में हुआ था जिसकी ज़िंदगी मुझसे कहीं ज़्यादा रंगीन अंदाज़ में गुज़री। मेरे पिता सियालकोट के एक छोटे से गाँव में एक भूमिहीन किसान के घर पैदा हुए। यह बात मेरे पिता ने बताई थी और इसकी तस्दीक गाँव के दूसरे लोगों द्वारा भी हुई थी। मेरे दादा के पास चूँकि कोई ज़मीन नहीं थी इसलिए मेरे पिता गाँव के उन किसानों के पशुओं को चराने का काम करते थे जिनकी अपनी ज़मीन थी। मेरे पिता कहा करते थे कि पशुओं को चराने गाँव के बाहर ले जाते थे जहाँ एक स्कूल था। वह पशुओं को चरने के लिए छोड़ देते और स्कूल में जाकर शिक्षा प्राप्त करते, इस तरह उन्होंने प्राथमिक स्तर की शिक्षा पूरी की। चूँकि गांव में इससे आगे की शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं थी, वह गाँव से भाग कर लाहौर पहुँच गए। उन्होंने लाहौर की एक मस्जिद में शरण ली। मेरे पिता कहते थे कि वह शाम को रेलवे स्टेशन चले जाया करते थे और वहाँ कुली के रूप में काम करते थे। उस ज़माने में ग़रीब और अक्षम छात्र मस्जिदों में रहते थे और मस्जिद के इमाम से या आस-पास के मदरसों में निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करते थे। इलाक़े के लोग उन छात्रों को भोजन उपलब्ध कराते थे।

वे एक नज्म में किस दर्द के साथ लिखते हैं यह देखिए- ”निसार मैं तेरी गलियों के ऐ वतन के जहां, चली है रस्म के कोई न सर उठा के चले / जो कोई चाहने वाला तवाफ़ को निकले, नज़र चुरा के चले जिस्मो जां बचा के चले”। फ़ैज़ यह जानते-समझते हैं कि जनता तानाशाही को बर्दाश्त नहीं कर सकती, वह तो जनतंत्र के लिए न्यौछावर होती है। उसी नज्म में फैज़ कहते हैं- ”यूं ही हमेशा उलझती रही है जुल्म से खल्क, न उनकी रस्म नयी है न अपनी रीत नयी / यूं ही हमेशा खिलाये हैं हमने आग में फूल / न उनकी हार नयी है न अपनी जीत नई”।

फ़ैज़ जनतंत्र के साथ मनुष्यता की खोज करते हैं और मनुष्यता उनकी नज़र में है दूसरों के दर्द को अमानत के रूप में कबूल करना। यह ऐसी चीज है, ऐसी इंसानियत है, जो नाबराबरी वाले समाज में नहीं मिलती। वे एक रूबाई में कहते हैं- ”मकतल में न मस्जिद न खराबात में कोई, हम किसकी अमानत में गम-ए बार–ए जहां दें / शायद कोई उनमें से कफ़न फाड़ के निकले, अब जायें शहीदों के मजारों पे अजां दें।”

कैसा भयानक समाज है यह, कैसा दर्दनाक अनुभव है यहां। कोई धर्मस्थलों में भी दूसरों के दर्द को बांटने वाला नहीं मिलता। लेकिन फ़ैज़ हर हालत को झेलने के लिए तैयार रहे हैं। वे प्रेम के भी कवि हैं लेकिन प्रेम भाव को वे कहां तक ले जाते हैं यह देखिए- ”गम-ए-जहां हो रुख-ए-यार हो के दस्ते अदू, सलूक जिससे किया हमने आशिकाना किया।” यहां आशिकाना का उदात्तीकरण किया है फ़ैज़ ने। यह आशिकाना केवल प्रेमिका या प्रेम के लिए नहीं, दुनिया में मिलने वाले ग़म और दुश्मन के हाथ के लिए भी है। ऐसे आशिकाना का इज़हार करने वाला फ़ैज़ ही कह सकता है- ”मुकाम फ़ैज़ कोई राह में जंचा ही नहीं, जो कू-ए-यार से निकले तो सू-ए-दार चले।” ऐसे फ़ैज़ को याद करना भी कोई मामूली बात नहीं है, लेकिन हम उन्हें याद कर रहे हैं। फ़ैज़ की शायरी मनुष्य को ताकत देती है, रास्ता दिखाती है।

फ़ैज़ के अन्दर इस पुराने देश के संस्कार भी रक्त बन कर बह रहे थे और जुल्मो सितम को देखने, बूझने और भोगने से उत्पन्न दु:ख ने अलग ही रास्ता लिया। यहीं यह नज्म कई स्तरों वाली हो जाती है। जन के दु:ख से दु:खी अभिव्यक्ति समाजवादी सोच जैसी दिखते हुए भी सूफी दर्शन, द्वैत और विशिष्टाद्वैत की सीढ़ियाँ चढ़ती बौद्ध दर्शन की करुणा में समाहित हो जाती है।

श्रेष्ठ रचना रचयिता के कलम से निकलते ही उसकी न होकर सबकी हो जाती है। फिर उस पर रचयिता का कोई बस नहीं रह जाता और उसके विभिन्न अर्थ स्वयं रचयिता को भी स्तब्ध कर देते हैं। ऐसा तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था!

तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रक्खा क्या है!

बहुत सी कविताओं और फिल्मी गीतों में बदले रूपों में आ आ कर यह अभिव्यक्ति आज कुछ पुरानी सी लगती है लेकिन कल्पना कीजिए जब यह लाइन पहली बार आई होगी। सूफी मार्ग में ईश्वर को प्रेमिका रूप में भी देखा जाता है। सब कुछ भूल कर दीवानगी की उस हद तक पहुँच जाना कि बस माशूक की आँखों के सिवा कुछ न दिखे और दुनिया की सारी बहारें ठहर सी जाएं। जरा सोचिए, फ़ैज़ एक आम लड़के और लड़की के प्यार को भी किस तरह से ट्रीट करते हैं! और उसके बाद का आघात जहाँ सारे जहाँ का दर्द अपना हो जाता है… जैसे कि वह माशूक जन-जन में समा जाय! वह दर्द, वह यातना, वे षड़्यंत्र, वे दर-दर बिकते जिस्म, शोषण वह तिल-तिल गलन, फ़ैज़ सब भोगते हैं… और उमड़ता है दु:ख घनघोर सर्व समाहित करता दु:ख…

दु:ख शब्द में जो सान्द्रता है वह ग़म में नहीं।

फैज़ जुल्मो सितम और उसकी पीड़ा की सान्द्रता को दर्शाने के लिए दु:ख शब्द का प्रयोग करते हैं और कविता बुद्धत्त्व की गरिमा से उद्भाषित हो जाती है… सर्वं दुक्खम…

ज्ञान के बाद ही तो मुक्ति है।

पाकिस्तान बनने के बाद फ़ैज़ साहब जब भी हिंदुस्तान आते थे तो नेहरू जी उन्हें अपने यहां बुलाते थे और उनकी कविताएं सुनते थे। विजयलक्ष्मी पंडित और इंदिरा गांधी भी सुनती थीं। दरअसल नेहरू जी कवियों और शायरों की क़द्र करते थे। नेहरू जी ने लिखा था- “ज़िन्दगी उतनी ही ख़ूबसूरत होनी चाहिए जितनी कविता।”

फ़ैज़ साहब के बारे में ये एक बात बहुत कम लोग जानते हैं। उसे प्रचारित भी नहीं किया गया। जब गांधीजी की हत्या हुई थी तब फ़ैज़ साहब “पाकिस्तान टाइम्स” के संपादक थे। गांधीजी की शवयात्रा में शरीक होने वे वहां से आए थे चार्टर्ड प्लेन से। और जो संपादकीय उन्होंने लिखा था, गांधीजी के व्यक्तित्व का बहुत उचित एतिहासिक मूल्यांकन करते हुए शायद ही कोई दूसरा संपादकीय लिखा गया होगा।

अपनी मिल्लत और अपनी कौम के लिए शहीद होने वाले हीरो तो इतिहास में बहुत हुए हैं लेकिन जिस मिल्लत से अपनी मिल्लत का झगड़ा हो रहा है और जिस मुल्क़ से अपने मुल्क़ की लड़ाई हो रही है उस पर शहीद होने वाले गांधीजी अकेले थे।

फ़ैज़

पार्टीशन के बाद उन दिनों पाकिस्तान से लड़ाई चल रही थी और गांधीजी ख़ुद बड़े गर्व से खुद को हिंदू कहते थे। यह इतिहास की विडंबना है कि नाथूराम गोडसे ने राम का भजन गाने वाले गांधीजी को मार डाला।

समझने वाली बात है कि फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ उर्दू में प्रगतिशील कवियों में सबसे प्रसिद्ध कवि हैं। जोश, जिगर और फ़िराक के बाद की पीढ़ी के कवियों में वे सबसे लोकप्रिय थे। उन्हें नोबेल प्राइज़ को छोड़कर साहित्य जगत का बड़े से बड़ा सम्मान और पुरस्कार मिला। फ़ैज़ साहब मूलत: अंगेजी के अध्यापक थे। पंजाबी थे। लेकिन उन कवियों में थे जिन्होंने अपने विचारों के लिए अग्नि-परीक्षा भी दी। मशहूर रावलपिंडी षडयंत्र केस के वे आरोपी थे। सज्ज़ाद जहीर और फ़ैज़ साहब पर पाकिस्तान में मुक़दमा चलाया गया था। उन्हें कोई भी सज़ा हो सकती थी। वे बहुत दिन जेल में रहे।

उनके एक काव्य संकलन का नाम है- ज़िन्दांनामा। इसका मतलब होता है कारागार। अयूबशाही के ज़माने में उन्होंने सीधी विद्रोहात्मक कविताएं लिखीं। उन्होंने मजदूरों के जुलूसों में गाए जाने वाले कई गीत लिखे जो आज भी प्रसिद्ध हैं। मसलन- ”एक मुल्क नहीं दो मुल्क नहीं हम सारी दुनिया मांगेंगे”, या ”हम देखेंगे लाजिम है कि हम भी देखेंगे”।

फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ की इस चर्चित नज़्म को पाकिस्तान की गायिका इकबाल बानो ने बेहद ख़ूबसूरती से गाया है। लेखकों के लिए उन्होंने लिखा- ”माता-ए-लौह कलम छिन गई तो क्या ग़म है / कि खून-ए-दिल में डुबो ली हैं उंगलियां मैंने।” दरअसल फ़ैज़ में जो क्रांति है उसे उन्होंने एक इश्किया जामा पहना दिया है। उनकी कविताएं क्रांति की भी कविताएं हैं और सरस कविताएं हैं। सबसे बड़ा कमाल यह है कि उनकी कविताओं में सामाजिक-आर्थिक पराधीनता की यातना और स्वातंत्र्य की कल्पना का जो उल्लास होता है वो सब मौजूद हैं।

फ़ैज़ की कविताओं में संगीतात्मकता, गेयता बहुत है। जिगर मुरादाबादी जो मूलत: रीतिकालीन भावबोध के कवि थे, उनमें आशिकी का जितना तत्व है बहुत कुछ वैसा ही तत्व अगर किसी प्रगतिशील कवि में है तो फ़ैज़ में है। उनकी सर्वाधिक लाकप्रिय और संगीतात्मकता की दृष्टि से उत्कृष्ट ग़ज़ल है जिसे मेहंदी हसन ने गाया है- ”गुलों में रंग भरे वाद-ए-नौ बहार चले / चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले”। भाषा में ऐसे जो अन्वय होते हैं वे कविता को एक नया अर्थ देते हैं। बड़ा ही नाज़ुक अर्थ है इसमें। बड़ी याचना है।

फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ केवल रूप, सौदर्य और प्रेरणा के ही कवि नहीं हैं बल्कि असफलताओं और वेदना के क्षणों में भी साथ खड़े रहने वाले पंक्तियों के कवि हैं। उर्दू अदब के फ़ैज़ सबसे हिम्मती शायर मालूम पड़ते हैं। उनके किस्से और शायरी दोनों ही इंसान को मुतासिर करने का दम रखती हैं। यूँ तो उनकी हर नज़्म और ग़ज़ल दिल में उतर जाती है, फिर भी फ़ैज़ साहब की कुछ नज़्म और ग़ज़ल ऐसी है जो मेरी सबसे अज़ीज़ हैं। इनमें से एक यह है…

बोल कि लब आज़ाद हैं तेरे

बोल कि लब आज़ाद हैं तेरे

बोल ज़बाँ अब तक तेरी है

तेरा सुतवाँ जिस्म है तेरा

बोल कि जाँ अब तक तेरी है।

देख के आहंगर की दुकाँ में

तुंद हैं शोले सुर्ख़ है आहन

खुलने लगे क़ुफ़्फ़लों के दहाने

फैला हर एक ज़न्जीर का दामन

बोल ये थोड़ा वक़्त बहोत है

जिस्म-ओ-ज़बाँ की मौत से पहले

बोल कि सच ज़िंदा है अब तक

बोल जो कुछ कहना है कह ले

फ़ैज़ साहब की शायरी में मजलूम और मखलूक इन्सान की आरजू की शिकस्त साफ़ सुनाई देती है लेकिन उनकी शायरी में इक उम्मीद है के ये लोग इक दिन जागेंगे…।