इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का काम यह होना चाहिए था कि वह लोगों को जागरूक करे किन्तु टीआरपी के चलते समाचार चैनल इन दिनों किसी भी खबर को सनसनी बनाकर पेश करने से नहीं चूक रहे। यह चिंताजनक स्थिति है। अगर हम भारतीय समाचार पत्रों तथा इलेक्ट्रानिक चैनलों पर प्रसारित होने वाले समाचारों को देखे तो यह समझना मुश्किल नहीं है कि इस देश में अब सूचना माध्यमों के लिए एकमात्र प्रमुख चिंता है राजनीतिक उठापटक और चंद राजनीतिज्ञों की चमक दमक एवं शोहरत का प्रचार प्रसार। बाकी सब बेकार है कोरोना के अलावा। महामारी है तो समाचार देना अनिवार्य है। या फिर निकट अतीत में सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या। चुनावी मौसम में तो चैनलों की बल्ले बल्ले होती है। यह सब नहीं तो क्रिकेट। महंगाई, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था अब समाचार नहीं बचे हैं या हाशिये के समाचार हैं।

सचाई यह भी है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के समक्ष इन दिनों जिस तरह साख का संकट उत्पन्न हुआ है उसने पत्रकारिता के इस माध्यम को अंदर तक खोखला कर दिया है। समाचार चैनलों को यह बात जितनी जल्दी हो समझ लेना चाहिए वरना यदि देर हो गयी तो यह उनके अस्तित्व का संकट भी हो सकता है। सोशल मीडिया की बढ़ती ताकत, प्रिंट मीडिया की विश्वसनीयता और वेब जर्नलिज्म की मजबूती ने इस माध्यम की प्रासंगिकता और भरोसे को तोड़ा है। सच को सामने लाना मीडिया का दायित्व होता है पर उस सच की कीमत कौन चुकाए?

इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तुलना में प्रिंट मीडिया ज्यादा सशक्त है। प्रिंट मीडिया सावधानीपूर्वक अध्ययन और समझने के बाद खबर देता है, जबकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पल-पल के समाचार तत्काल देता है। समाज में जागरूकता लाने में अखबारों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है। यह भूमिका किसी एक देश अथवा क्षेत्र तक सीमित नहीं है, विश्व के तमाम प्रगतिशील विचारों वाले देशों में समाचार पत्रों की महती भूमिका से कोई इंकार नहीं कर सकता। मीडिया में और विशेष तौर पर प्रिंट मीडिया में जनमत बनाने की अद्भुत शक्ति होती है। नीति निर्धारण में जनता की राय जानने में और नीति निर्धारकों तक जनता की बात पहुंचाने में समाचारपत्र एक सेतु की तरह काम करते हैं। हम स्वयं को लोकतंत्र कहते हैं तो हमें यह भी जान लेना चाहिए कि कोई भी राष्ट्र तब तक पूर्ण रूप से लोकतांत्रिक नहीं हो सकता जब तक उसके नागरिकों को अपने अधिकारों को जीवन में इस्तेमाल करने का संपूर्ण मौका न मिले। मीडिया समाज की आवाज शासन तक पहुंचाने में उसका प्रतिनिधि बनता है, लेकिन आजकल उलटा ही चलन है।

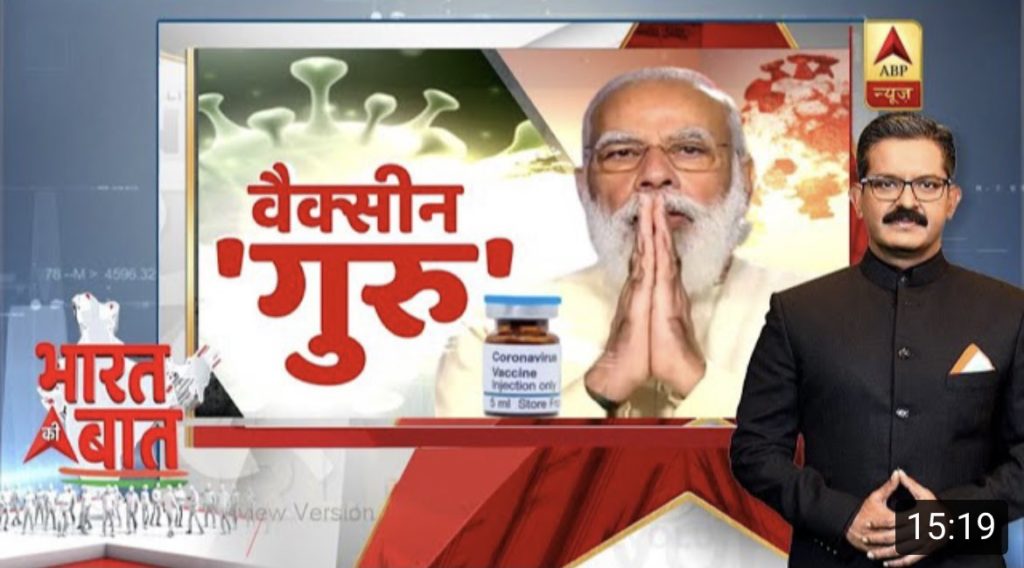

आज प्रधान सेवक और उनकी पार्टी एवं सरकार के अतिरिक्त भारत देश में और कुछ समाचार बचा ही नहीं है। बाकी सेंसेक्स है, आइपीएल है। अर्थात आर्थिक समाचार और व्यवसाय। अब सवाल यह उठता है कि वाकई मीडिया अथवा प्रेस जनता की आवाज हैं? आखिर वे जनता किसे मानते हैं? उनके लिए शोषितों की आवाज उठाना ज्यादा महत्वपूर्ण है अथवा युद्ध और हथियारों की रिर्पोटिंग करना? आम आदमी के मुद्दे बड़े हैं अथवा किसी सेलिब्रिटी की निजी जिंदगी? आज की पत्रकारिता इस दौर से गुजर रही है जब उसकी प्रतिबद्धता पर प्रश्रचिन्ह लग रहे हैं।

समय के साथ मीडिया के स्वरूप और मिशन में काफी परिवर्तन हुआ है। अब गंभीर मुद्दों के लिए मीडिया में जगह घटी है। अखबार का मुखपृष्ठ अमूमन राजनेताओं की बयानबाजी, उनकी प्रशस्ति, क्रिकेट मैचों अथवा बाजार के उतार-चढ़ाव को ही मुख्य रूप से स्थान देता है। गंभीर से गंभीर मुद्दे अंदर के पृष्ठों पर लिए जाते हैं तथा कई बार तो सिरे से गायब रहते हैं। समाचारों के रूप में कई समस्याएं जगह तो पा लेती हैं परंतु उन पर गंभीर विमर्श के लिए समय की या पृष्ठों की कमी हो जाती है। उत्तर भारत और दक्षिण भारत में किस प्रकार से सामाजिक ढांचे में बदलाव हो रहा है इसके बारे में भी भारतीय भाषाओं के समाचारपत्रों में सामान्यत: बहुत कुछ पढ़ने को नहीं मिलता।

टीवी चैनलों का तो हाल यह है कि दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, लखनऊ, बंगलोर, गोआ, पटना और श्रीनगर जैसे राजनीतिक गर्मी से भरे केन्द्रों के अलावा बाकी के बारे में उनकी चिन्ताएं तथा संवेदनाएं लगभग मर चुकी हैं। यहां के अखबारों में ज्यादातर खबरें राजनीतिक और आर्थिक मुद्दों से जुड़ी हैं। एक दो पेज खेल के फिर अपराध। बचे हुए समय में फिल्मी मनोरंजन ठुंसा होता है। तो यह है भारत देश की वह तस्वीर जो मीडिया सृजित कर रहा है। और बाकी जो कुछ भी है वह इतना गौण, नगण्य तथा प्रकाशन और प्रसारण के अयोग्य है कि जिसके बारे में डिजिटल मीडिया का कुछ न बोलना और प्रिंट मीडिया का न छापना ही इस देश के बौद्धिक संपादक, पत्रकार और लेखक सर्वथा उचित मानते हैं। स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि और पर्यावरण को बहुत कम स्थान मिलता है। अब किसानों की आत्महत्याएं खबर रह ही नहीं गयी हैं। उनका आंदोलन भी अब खबरों के बाहर है।

ग्रामीण समस्याओं और सामाजिक कुरीतियों से त्रस्त भारतीय समाज के बारे में, गरीबी और स्वास्थ्य की विसंगतियों और शिक्षा के एक साधारण नागरिक की पहुँच से दूर होने और बेरोजगारों की फौज दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ने जैसे मुद्दों की कोई परवाह समाचारपत्रों में देखने को नहीं मिलती। यह मैंने स्वयं महसूस किया है कि इन मुद्दों पर लिखने वाले लेखकों पर कतई कोई ध्यान नहीं दिया जाता। उनका लेखन पूर्वाग्रही सम्पादकों द्वारा अलक्ष्य किया जाता है क्योंकि वह सत्ता का प्रतिपक्ष होता है। पिछले कुछ वर्षों में हम देख रहे हैं कि मानवाधिकारों को लेकर मीडिया की भूमिका लगभग तटस्थ है। कश्मीर और शाहीनबाग छोड़ भी दें तो विगत में हम इरोम शर्मिला और सलवा जुडूम के उदाहरण देख सकते हैं। ये दोनों प्रकरण मानवाधिकारों के हनन के बड़े उदाहरण हैं लेकिन मीडिया में इन प्रकरणों पर गंभीर विमर्श अत्यंत कम हुआ है। सरकार से असहमति जताने पर और नीतियों का विरोध करने पर गैर जमानती धाराएं लगाकर जेलों में ठूंस दिया जाता है। मीडिया सरकार के समर्थन में आ जाता है।

महिलाओं और दलितों पर अत्याचारों की तो लंबी श्रृंखला है। हाल में उप्र, मप्र, कर्नाटक में कई लोमहर्षक कांड हुए हैं। एकाध पर हो-हल्ला हुआ फिर सब जैसा था वही है। राजनैतिक स्वतंत्रता के हनन के मुद्दे पर मीडिया अक्सर चुप्पी साध लेता है। मीडिया की तटस्थता स्वस्थ लोकतंत्र के लिए अत्यंत घातक है। लोकतंत्र में राजद्रोह की कोई अवधारणा नहीं है और न होनी चाहिए। अपनी बात कहने का, अपना पक्ष रखने का अधिकार हर व्यक्ति के पास है, चाहे वह अपराधी ही क्यों न हो। राजसत्ता का अहंकार व्यक्ति की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को यदि राजद्रोह मानने लगे तो लोकतंत्र का अस्तित्व ही संकट में पड़ जाएगा।

ऐसा लगता है कि जहां सत्ता को प्रभावित करने वाली गोटियां और शतरंज की बिसात नहीं होती वे क्षेत्र भारत वर्ष की तथाकथित मुख्यधारा के समाचार माध्यमों के लिए संदर्भहीन हो जाते हैं। शायद अब यहां केवल राजनीति और कमीशनखोरी के कारखाने भर शेष हैं। व्यक्तिगत लाभ और अकूत धन कमाने वाली राजनीति की दुकानें हैं, भ्रष्ट राजनीति के विद्यालय हैं, राजनीतिक अपराधियों के माफिया अड्डे हैं जिनकी अधिकांश मीडिया और मीडियाकर्मियों से सांठगांठ है। तभी तो सम्पादकों और एंकरों के नखरे ऐसे होते हैं जैसे वे ही आम जनता के तारनहार हैं। वे इसी घमंड से चूर होते हैं। विडम्बना तो यह है कि मीडिया के जो लोग यह कहते हैं कि वे राजनीति से दूर हैं तथा जो राजनीति के संदर्भ में दिल खोलकर आलोचनात्मक टिप्पिणयां करते हैं, वे स्वयं राजनीति के दलदल में गले तक धंसे दिखते हैं। इस बात के तमाम उदाहरण हमारे सामने हैं।