कुछ बातें इतनी बे-सिर पैर की होती हैं कि उन पर बात करना निरर्थक होता है। इन्हीं में से एक है जनपथ ब्लॉग पर 2 अगस्त, 2020 को प्रकाशित रामजी यादव का लेख, जिसमें मेरे द्वारा संपादित पेरियार पर केंद्रित किताबों का जिक्र करते हुए मुझ पर हमला करने की कोशिश की गई है।

चूंकि उस लेख में अटकलपच्चूपन के अतिरिक्त कुछ नहीं था और आभासी दुनिया में ऊटपटांग बातें करने वाले वाले से लोगों से बचना संभव नहीं रह गया है, इसलिए मैंने उसकी उपेक्षा कर देने का मन बनाया। लेकिन कुछ ही घंटों बाद उस लेख को जिस प्रकार सोशल-मीडिया में एक विशेष पैटर्न पर स्वत:स्फूर्त ढ़ंग से प्रचारित होते देखा, उससे ध्यान आया कि यह सिर्फ एक पिछड़े लेखक का लेख नहीं है, बल्कि यह एक बौद्धिक-प्रवृत्ति का सूचक है जो कम होने की बजाय दिनोंदिन बढ़ती जा रही है। इस प्रवृत्ति में एक किस्म का कबीलापन, कुपढ़ता और तथ्यों से परे बिलबिलाती भावुकता की भेड़चाल शामिल है।

इसलिए यह आवश्यक लगा कि इस प्रवृत्ति को संबोधित किया जाए और इसी बहाने पेरियार और बहुजन मुद्दों पर केंद्रित किताबों की दुनिया के बारे में कुछ और बातें भी सुधी-मित्रों से साझा की जाए।

बहरहाल, शुरूआत राम जी यादव के उपरोक्त लेख की पंक्तियों की से ही। इस लेख में रामजी यादव ने जिन किताबों (सद्यःप्रकाशित पेरियार पर केंद्रित तीन किताबों) का जिक्र किया है, उन्होंने उसे तो नहीं ही पढ़ा है, बल्कि मेरे जिस संपादकीय को उन्होंने केंद्र में रखा है, उसे भी पढ़ने की आवश्यकता उन्हें महसूस नहीं हुई। मेरे बारे में व्यक्तिगत तौर पर जो ऊलजलूल और उल्टी बातें उस लेख में कही गईं हैं, उनके संदर्भ में भी न तो उन्हें कोई जानकारी है, न ही कोई समझ।

उस लेख में रामजी यादव ने खुद को उत्तर भारत के प्रमुख सामाजिक कार्यकर्ता ललई सिंह का अनन्य समर्थक और भक्त सिद्ध करने की कोशिश की है, हालाँकि उन्होंने यह नहीं बताया है कि उनकी इस भक्ति का मूल आधार क्या है?

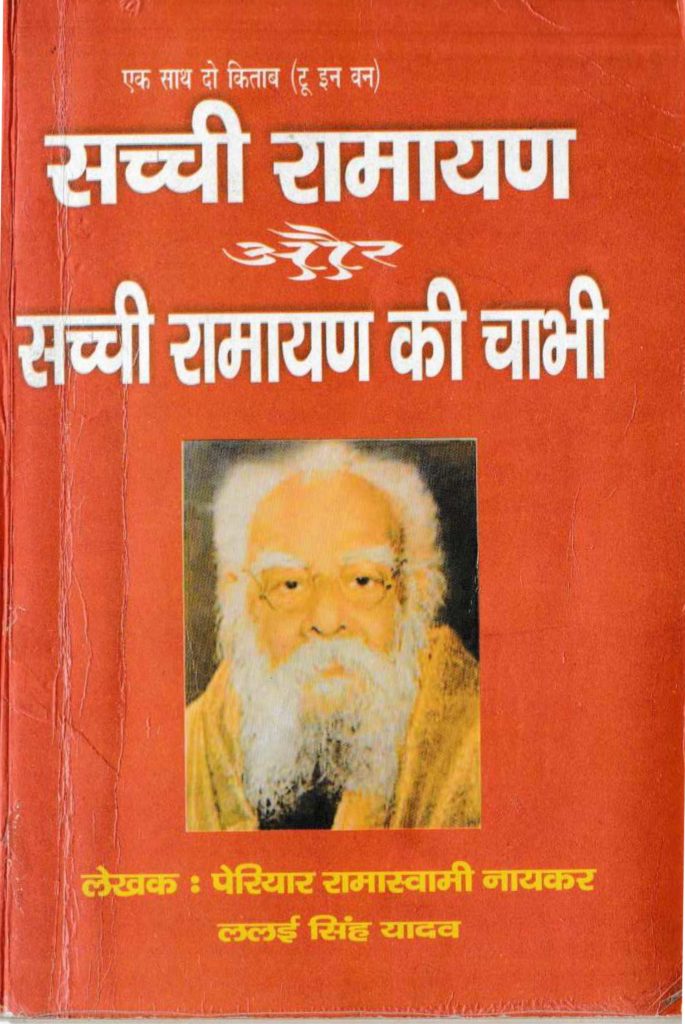

रामजी का वाक्य है “हाल ही में प्रमोद रंजन द्वारा संपादित पेरियार की किताब ‘सच्ची रामायण’ प्रकाशित हुई है। इस किताब के जरिये प्रमोद रंजन ने अपने काम की महत्ता साबित करने के लिए हिन्दी और उत्तर भारत में ‘सच्ची रामायण’ के पहले प्रकाशक और प्रचारक ललई सिंह यादव, जिन्होंने बाद में अपने नाम के साथ यादव जोड़ना छोड़ दिया था, के योगदान को धूसरित करने का कुत्सित प्रयास किया है।”

जबकि मेरे द्वारा संपादित जिस किताब का जिक्र लेखक ने किया है, उसमें ललई सिंह की भूरि-भूरि प्रशंसा की गई है। संपादकीय में ही उनके कार्यों की महत्ता को रेखांकित करते हुए कहा गया है कि “उन्होंने न सिर्फ सच्ची रामायण को प्रकाशित किया बल्कि इसके प्रचार-प्रसार में भी कोई कसर नहीं छोड़ी।” इसके अतिरिक्त उसी संपादकीय में यह भी बताया गया है कि “बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज एंप्लाइज फेडरेशन (बामसेफ), ‘मूल निवासी प्रचार-प्रसार केंद्र’, ‘आंबेडकर प्रचार समिति’ आदि ने सच्ची रामायण की लाखों प्रतिया़ँ अपने समर्थकों-कार्यकर्ताओं के बीच वितरित की थीं। लेकिन, इसकी पहुँच न तो विश्वविद्यालयों तक हो सकी थी, न ही उन दुकानों तक, जहां कथित मुख्यधारा की किताबों वाले लोग जाते हैं। यह कोई नई बात नहीं है। एक ओर बहुजन तबकों को ज्ञान की तथाकथित मुख्यधारा से दूर रखने की कोशिश की जाती है, दूसरी ओर इन तबकों के पास उपलब्ध ज्ञान और उनके नायकों की सचेत उपेक्षा की जाती है।”

ललई सिंह ने सच्ची रामायण का हिंदी अनुवाद 1968 में प्रकाशित करवाया था। प्रकाशित होने के कुछ ही समय बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने उस पर प्रतिबंध लगा दिया और उसकी प्रतियाँ जब्त कर लीं। ललई सिंह ने प्रतिबंध के खिलाफ लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी थी। 1971 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रतिबंध को गलत बताया तथा जब्त की गईं प्रतियाँ प्रकाशक को वापस करने को कहा, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रतियाँ नहीं लौटाईं तथा हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील कर दी। सुप्रीम कोर्ट में पांच साल तक मुकदमा चला। 1976 में सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार की अपील को खारिज कर दिया।

उत्तर प्रदेश सरकार की अपील को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट के तीन जजों (अध्यक्ष न्यायमूर्ति वी.आर. कृष्ण अय्यर व दो अन्य न्यायमूर्ति पी.एन. भगवती और सैयद मुर्तजा फजल अली) की खंडपीठ ने जो फैसला दिया, वह एक ऐतिहासिक फैसला है। यह फैसला धार्मिक मामलों में भी अभिव्यक्ति की आजादी को प्रस्तावित करता है।

जिस समय यह फैसला आया, उस समय तक पेरियार की सच्ची रामायण तीन भाषाओं में प्रकाशित हो चुकी थी। 1944 में मूल तमिल में प्रकाशित, 1959 में प्रकाशित उसका अंग्रेजी अनुवाद और उस अंग्रेजी अनुवाद के आधार पर ललई सिंह द्वारा किया गया हिंदी अनुवाद। जो लोग ‘सच्ची रामायण’ के कथ्य (थीम) से वाकिफ हैं, वे समझ सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की कितनी अहमियत है।

इस बीच दर्जनों किताबों पर धार्मिक भावनाएँ आहत करने के आरोप लगे, मामला कोर्ट में पहुँचा, लेकिन इससे संबंधित बौद्धिक विमर्शों में पेरियार की ‘सच्ची रामायण’ पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जिक्र नहीं मिलता।

इसका कारण यह है कि ‘सच्ची रामायण’ हिंदी में गंभीर बौद्धिक विमर्शों का हिस्सा बन ही नहीं सकी और इससे संबंधित फैसला भी हमारी नजरों से ओझल रहा। सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का अनुवाद भी उस किताब में दिया गया है, जिसका अनुवाद मॉरीशस से आईं हिंदी साहित्य की अध्येता मित्र देविना अक्षयवर ने बहुत मेहनत से किया है। हम लोगों ने उस अनुवाद की जांच के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता और लेखक अरविंद जैन से विशेष आग्रह किया, जिसे उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया। अपने संपादकीय-कार्यकाल में भी मैंने बहुजन मुद्दों से संबंधित सामग्री को अधिकाधिक प्रामाणिक और अकादमिक रूप से स्वीकार्य बनाने के लिए हमेशा पीयर-रिव्यू करवाने की कोशिश की, जिसकी हिंदी में परंपरा नहीं है।

सुप्रीम कोर्ट का उपरोक्त फैसला हमारे बौद्धिक विमर्श के लिए ललई सिंह का एक बहुत बड़ा योगदान है। ललई सिंह ‘सच्ची रामायण’ के न लेखक थे, न अनुवादक। वे एक सामाजिक-राजनीतिक कार्यकर्ता, बुद्धिजीवी तथा उस छोटी-सी पुस्तिका के प्रकाशक थे। एक प्रकाशक के तौर पर उन्होंने 1969 से लेकर 1976 तक इस किताब से प्रतिबंध हटाने के लिए इलाहाबाद से लेकर दिल्ली तक कानूनी लड़ाई लड़ी। वह भी तब जबकि राजनीतिक सत्ता और बहुसंख्यक-प्रभावशाली समाज उनके खिलाफ खड़ा था। यह एक ऐसी लड़ाई थी, जिसमें शारीरिक हमला होने की भी पूरी आशंका थी।

उस फैसले में विद्वान न्यायमूर्तियों ने दुनिया के अनेक दार्शनिकों और विचारकों को अभिव्यक्ति की आजादी के पक्ष में उद्धृत किया और कई देशों की परिवर्तनकारी ऐतिहासिक घटनाओं का हवाला दिया। फैसले की कुछ पंक्तियां देखिए :

“भारत में राज्य धर्मनिरपेक्ष है और उसका हमारे बहुलतावादी समाज में प्रचलित किसी एक या अन्य धर्म की आस्थाओं से कोई सीधा सरोकार नहीं है”।… “विरोधी मतों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हमारे संविधान निर्माताओं की आस्था मिल (जॉन स्टुअर्ट मिल) के प्रसिद्ध कथन और वाल्तेयर के प्रेरित करने वाले इस कथन का सम्मान करती थी जो इस प्रकार है- “यदि एक व्यक्ति को छोडक़र सम्पूर्ण मानव जाति का एक मत हो और केवल उस एक व्यक्ति का विरोधी मत हो, तो भी मानवजाति द्वारा उसको चुप करा देना न्यायसंगत नहीं ठहराया जा सकता। लेकिन, यदि उस अकेले व्यक्ति में मानव जाति को मौन करने की शक्ति हो तो यह न्यायसंगत होगा। (अपने निबंध ‘ऑन लिबर्टी’ में मिल, पृ. 19-20 : सं./ थिंकर्स लाइब्रेरी, वाट्स “तुम जो कहते हो, मैं उसे अस्वीकार करता हूँ परंतु तुम्हारे कहने के इस अधिकार की रक्षा मैं अन्तिम श्वास तक करूँगा”। (वाल्तेयर, एस.जी. टालंटयर, द फ्रेंड्स ऑफ वाल्तेयर, 1907)।

“बोलने की स्वतंत्रता पर रोक लगाने का अर्थ है-किसी आंदोलन को भूमिगत रूप से चालित होने के लिए बाध्य करना; जो कि अवैधानिक है। वाल्तेयर से फ्रांस को खतरा उनके अकादमी के लिए चुने जाने से नहीं था, बल्कि उनकी इंग्लैंड यात्रा से था। लेनिन रूसी जारशाही के लिए ड्यूमा में उतना खरनाक नहीं होता, जितना कि वह स्विट्जरलैंड में रूसी जारशाही व्यवस्था के लिए था। वस्तुत: बोलने की स्वतंत्रता, जिसमें वैधानिक स्वीकृति अन्तर्निहित होती है, एक साथ असंतोष का भाव-विरेचन तथा यथास्थिति में सुधार लाने की आवश्यकता का आह्वान है। एक सरकार अपने समर्थकों द्वारा अपने प्रशस्ति-गान की तुलना में अपने विरोधियों की आलोचना से अधिक सीख सकती है। उस आलोचना का दम घोंटना अंतत: कम-से-कम स्वयं के विनाश की ही तैयारी है।”

(उद्धरण चिह्नों में रखी गई उपरोक्त पंक्तियाँ सुप्रीम कोर्ट के फैसले में अलग-अलग स्थानों पर मौजूद हैं)

हिंदी में ऐसे कितने प्रकाशक हैं जो इस प्रकार की लड़ाई का माद्दा रखते हैं? यहाँ यह भी ध्यान देने की आवश्यकता है कि इस किताब पर से प्रतिबंध हटने से ललई सिंह को कोई आर्थिक लाभ नहीं होने वाला था। प्रतिबंध हटने से पहले और प्रतिबंध हटने के बाद भी ‘सच्ची रामायण’ की प्रतियाँ बहुत कम मूल्य पर अथवा मुफ्त में ही आम लोगों के बीच वितरित की जाती रहीं।

चातुर्वर्ण पर हमला करने वाली सामग्रियों के लेखक, प्रकाशक और संपादक के तौर पर मुझे अनुभव है कि किस प्रकार व्यावसायिक पुस्तकों के सप्लायर आर्थिक लाभ सुनिश्चित होने के बावजूद ऐसी तथाकथित ‘अपवित्र’ पुस्तकों का वितरण करने से इनकार कर देते रहे हैं। वर्ण-व्यवस्था जैसे रोग से ग्रसित इस देश में पैसा ही सबकुछ नहीं होता। यहाँ तक कि कई कम्युनिस्ट पार्टियों से जुड़े पुस्तक विक्रेता भी ऐसी किताबों को रखने से इनकार कर देते हैं। मेरी खुद की किताबों को कुछ पुस्तक विक्रेताओं ने अपने स्टॉल से निकालकर सड़क पर फेंका है। उन घटनाओं से कितना अपमानित और हतोत्साहित हुआ हूँ, यह मैं ही जानता हूँ।

पटना के प्रसिद्ध अशोक राजपथ पर पटना कॉलेज के सामने गली में एक चर्चित कम्युनिस्ट पुस्तक विक्रेता हैं, उन्होंने मेरे द्वारा प्रकाशित दो पुस्तिकाओं को पहले तो बिक्री के लिए रख लिया, किन्तु जब उन्हें उसके कथ्य (थीम) की जानकारी हुई तो उसे बेचने से इनकार कर दिया और भरे पटना पुस्तक मेले में उसकी प्रतियों के बंडल मुझे अपमानपूर्वक वापस कर दिए। उनमें से एक पुस्तिका का शीर्षक था – ‘मीडिया में हिस्सेदारी’ (प्रज्ञा शोध संस्थान, पटना द्वारा 2009 में प्रकाशित)। इस पुस्तिका में बिहार के मीडिया कर्मियों की सामाजिक पृष्ठभूमि का विस्तृत सर्वेक्षण प्रकाशित था, जिसे मैंने अपनी टीम के साथियों के साथ किया था। इस सर्वेक्षण में यह बात सामने आई थी कि बिहार में मीडिया संस्थानों (हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू) में फैसला लेने वाले पदों पर दलित, ओबीसी और पसमांदा मुसलमानों की हिस्सेदारी शून्य है। इस सर्वेक्षण में यह भी सामने आया था कि बिहारी मीडिया के एक समाजवादी टाइकून जातिवाद से सबसे अधिक ग्रस्त हैं।

(वे इन दिनों देश की सर्वोच्च राजनीतिक गद्दियों में से एक पर विराजमान हैं)। इस पुस्तिका की समीक्षाएँ देश-विदेश की अनेक प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई थीं और काफी चर्चित भी रहीं।

दूसरी पुस्तिका हम लोगों ने बिहार में नीतीश कुमार की पहली सरकार बनने के तीन साल बाद प्रकाशित की थी, जिसमें बताया गया था कि किस प्रकार नीतीश कुमार भूमिहार और कुर्मी जाति का गठजोड़ बनाकर सामाजिक न्याय की अवधारणा को कुचल रहे हैं, जिसका नुकसान यादवों, अन्य मध्यवर्ती जातियों तथा दलितों को हो रहा है। राजनीतिक सामग्री होने के कारण इस पुस्तिका की भी बहुत माँग थी। कई लोग तो उसकी दस-दस, बीस-बीस प्रतियाँ खरीदते थे।

पटना के अशोक राजपथ पर ही स्थित एक अन्य पुस्तक विक्रेता ने मेरे मित्र और पसमांदा आंदोलन के वरिष्ठ कार्यकर्ता तथा पटना विश्वविद्यालय में प्राध्यापक फिरोज मंसूरी की मौजूदगी में ‘मीडिया में हिस्सेदारी’ की प्रतियाँ अपनी दुकान से निकाल कर सड़क पर फेंक दी थी। उनका कहना था कि वे ऐसी जातिवादी चीजों से अपनी दुकान नहीं गंदी करना चाहते।

उपरोक्त प्रसंग का जिक्र इसलिए किया ताकि आप समझ सकें कि ‘सच्ची रामायण’ जैसी पुस्तिकाएँ लाखों में छपने के बावजूद दुकानों तक क्यों नहीं पहुँच पाती हैं। इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित एक खबर के हवाले से इसी बात का जिक्र मैंने अपने संपादकीय में भी किया है कि किस प्रकार ‘सच्ची रामायण’ की प्रतियाँ न तो दुकानों पर बिक्री के लिए उपलब्ध थीं और न ही पुस्तकालयों में मौजूद थीं, जिसके चलते वह हमारे अकादमिक-बौद्धिक विमर्श से बाहर थी जबकि उक्त पुस्तक पर घोर राजनीतिक विवाद हो रहा था।

कहते हैं कि जो पुस्तकालयों और अकादमियों में मौजूद होगा, वही ज्ञान क्षेत्र में स्थाई हो पाएगा। मैंने उपरोक्त प्रसंग की चर्चा इसलिए की ताकि दलित-बहुजन क्षेत्र में काम करने वाले लोग इसे समझें कि हमें जनता के साथ-साथ पुस्तकालयों और ज्ञान के सत्ता-संस्थानों में भी पहुँच बनाने की कोशिश करनी चाहिए। उन्होंने फुले सरीखे हमारे महानायक को भी नजरअंदाज कर दिया था। अमेरिकी अध्येता गेल ऑम्वेट ने अपने अकादमिक अध्ययन के जरिये महात्मा फुले के व्यक्तित्व को परिष्कृत-परिमार्जित कर उसकी आभा से पूरी दुनिया को आलोकित किया।

मैंने पेरियार पर केंद्रित पुस्तकों के संपादकीय में यह भी कहा है कि ललई सिंह यादव द्वारा प्रकाशित किन्हीं रामअधार किया गया वह अनुवाद त्रुटिपूर्ण था। वह अनुवाद न सिर्फ त्रुटिपूर्ण है, बल्कि संक्षिप्त भी है। उसमें अनेक पैराग्राफों के अनुवाद नहीं हैं। वह एक भावानुवाद है और साफ पता चलता है कि अनुवादक को अनुवाद-कार्य में दक्षता हासिल नहीं थी। रामअधार एक अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता और शिक्षक भले रहे हों, किंतु वे कोई कुशल अनुवादक या लेखक नहीं थे।

यही कारण था कि चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु ने कंवल भारती जी को उसका अनुवाद दोबारा करने का आदेश दिया था। उनके कहने पर कंवल भारती जी ने ‘द रामायना : ए ट्रू रीडिंग’ का नया अनुवाद किया तथा उसे अपने पैसों से 1981 में प्रकाशित किया। इसका शीर्षक था – “रामायण : एक अध्ययन अर्थात् सच्ची रामायण”।

कंवल भारती जी ने उन दिनों अपना “बोधिसत्व प्रकाशन” चलाया था। उसी से यह नया अनुवाद भी उन्होंने प्रकाशित किया।

इस अनुवाद के संपादकीय में कंवल भारती जी ने जो लिखा है, उसकी कुछ पंक्तियाँ यहाँ दे रहा हूँ, ताकि सनद रहे कि इन चीजों के प्रकाशन के लिए हमारे अग्रजों ने किस प्रकार का संघर्ष किया है।

कंवल भारती लिखते हैं-

“परमपूज्य गुरुदेव श्री चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु का मैं बहुत स्नेह-पात्र था। उनके कृपा-प्रसाद से ही मुझे साहित्यिक बोध हुआ और मैं साहित्य सेवा के व्रत से जुड़ा। मेरी प्रतिभा से आश्वस्त होकर उन्होंने मुझे तीन बड़े काम सौंपे थे – दलित समाज के साहित्यिक कवियों की क्रांतिकारी कविताओं का संकलन : स्वामी अछूतानंद हरिहर के संगीत नाटक ‘मायानंद बलिदान’ तथा विस्तृत विवेचन के साथ ‘आल्हा खंड’ का संपादन एवं दक्षिण के क्रांतिकारी नेता पेरियार ई॰वी॰ रामासामी नायकर की चर्चित अंग्रेजी पुस्तक ‘द रामायना : ए ट्रू रीडिंग’ का हिंदी रूपांतर”।

अछूतानंद हरिहर से संबंधित काम तो भारती जी ने जिज्ञासु जी के जीवनकाल में ही पूरा कर दिया, लेकिन जब तक वे ‘द रामायना : ए ट्रू रीडिंग’ का अनुवाद करते, उससे पहले ही जिज्ञासु जी का निधन हो गया। कंवल भारती लिखते हैं कि जिज्ञासु जी ने उन्हें ‘द रामायना : ए ट्रू रीडिंग’ की प्रति नहीं भेजी थी और इसके प्रकाशक का पता नहीं होने के कारण वे उसे मँगवा भी नहीं सकते थे। वर्षों बाद उन्हें एक मित्र से उस अंग्रेजी पुस्तक की ‘कटी-फटी, खस्ता कॉपी’ प्राप्त हुई। उसी के आधार पर उन्होंने उसका हिंदी अनुवाद किया। भारती जी उसी संपादकीय में बताते हैं कि “नवंबर, 1980 में यह पुस्तक प्रेस में दी गई थी। पर, चार फर्मे छपने के बाद, अपरिहार्य कारणों से काम रुक गया… इसी बीच मेरी पत्रकारिता और स्पष्टवादिता ने जिला प्रशासन को मेरे विरुद्ध कर दिया, जिसके कोप का भाजन मेरा प्रेस बना। साल भर पहले ही बैंक के ऋृण से यह प्रेस लगा था और निस्संदेह कुछ किस्तों का भुगतान रुक भी गया था। जिला अधिकारी जो कि एक दलित-विरोधी ईसाई था, ने बैंक से मिलकर 16 मार्च 1981 को भारी फोर्स की सहायता से मेरी अनुपस्थिति में प्रेस को लॉक और सील कराकर अपने विद्वेषपूर्ण कोप का शमन किया”।

अंतत: कंवल भारती जी ने खुद को पुन: बड़ी मुश्किल से सँजोया और 1981 में ‘धम्म विजय’ नामक पुस्तक के साथ-साथ ‘रामायण : एक अध्ययन अर्थात् सच्ची रामायण’ को भी प्रकाशित किया।

कंवल जी द्वारा किया गया यह अनुवाद भाषा और गुणवत्ता के आधार पर रामअधार जी के अनुवाद से ज्यादा बेहतर है। हालाँकि स्वयं कंवल भारती जी का कहना है कि उन्होंने भी उक्त अनुवाद संक्षिप्त ही किया था। लेकिन मेरा मानना है कि संक्षिप्त होने के कारण न तो कंवल भारती के अनुवाद का महत्त्व कम होता है और न ही किंचित् त्रुटियों के कारण रामअधार जी के अनुवाद का। वे सभी ऐसे ऐतिहासिक पाठ हैं, जिसने समाज को झकझोरने, जगाने और प्रगतिशील मानसिकता के निर्माण में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

जो लोग अनुवादों का अकादमिक अध्ययन करते हैं, वे जानते हैं कि अनुवादों के तुलनात्मक अध्ययन से तत्कालीन समाज और साहित्य की प्रवृत्तियों के कितने गूढ़ रहस्य उजागर होते हैं। किसी कृति का कई एक अनुवाद होना, उसके बड़े सामाजिक महत्त्व की ओर संकेत करता है।

लेकिन रामजी यादव की परेशानी क्या है, यह उनके लेख को पढ़कर नहीं समझा जा सकता है। वे लिखते हैं कि “ललई सिंह ने पेरियार को उत्तर भारत में स्थापित और प्रचारित करने में अपना जीवन होम कर दिया। उन्होंने जीने के लिए जितना लिया उससे हजारों गुना अधिक इस समाज को दिया, फिर भी उनकी कहीं कोई मूर्ति नहीं है। उनके नाम से कोई सड़क नहीं है।”… “प्रमोद रंजन जैसा आदमी उन पर कालिख पोत रहा है, जबकि ललई सिंह जब काम कर रहे थे, “उन दिनों प्रमोद रंजन का अवतरण इस संसार में नहीं हुआ था”।

इसके विपरीत, जैसा कि मैंने पहले बताया- सच यह है कि मेरे द्वारा संपादित इन किताबों में ललई सिंह की प्रशंसा की गयी है। इसी प्रकार कोई भी सम्यक मस्तिष्क का व्यक्ति इसमें संकलित पत्रकार, अनुवादक व अध्येता अशोक झा द्वारा किए गए ‘द रामायना : ए ट्रू रीडिंग’ के नये अनुवाद को, ललई सिंह के काम को आगे बढ़ाने के रूप में ही देखेगा। पिछले कई वर्षों से मेरी कोशिश रही है कि पेरियार के अतिरिक्त त्रिवेणी संघ के लोग, भदंत बोधानंद, जिज्ञासु, ललई सिंह, रामस्वरूप वर्मा, मोतीरावण कंगाली, सुन्हेर सिंह ताराम आदि अकादमिक विमर्श के दायरे में आएँ तथा पुस्तकालयों और अकादमियों में अपनी वाजिब हिस्सेदारी की माँग करें। मैं नहीं समझता हूँ कि इस दिशा में मेरे द्वारा किए गये काम नये-नये संपादक और प्रकाशक बने रामजी के प्रमाण-पत्र का मुँह जोहते हैं।

राम जी लिखते हैं कि “अचानक एक दिन वे (प्रमोद रंजन) असम विश्वविद्यालय में नियुक्ति पा गये। वे इससे भी बड़े पद को डिज़र्व करते हैं, लेकिन तीन बातें शक पैदा करने वाली हैं। पहली यह, कि उनकी नियुक्ति तब हुई जब केंद्र और असम दोनों में भाजपा की सरकार है।” उनकी इन कांस्पीरेसी थ्योरीज का कोई क्या उत्तर दे?

लेकिन, चूँकि वे मुझसे व्यक्तिगत तौर पर परिचत रहे हैं; फोन पर हमारी बात होती रही है और अचानक उन्होंने इन किताबों के प्रकाशन के बाद मुझपर अपमानजनक आरोप लगाए हैं, इसलिए सोचने के लिए विवश हुआ हूँ कि आखिर मेरी कौन-सी बात उन्हें नागवार गुजरी है। ललई सिंह से उनका रिश्ता क्या है, क्या उन्होंने उन पर कोई शोध किया है? मेरे जानते तो उन्होंने आज तक उन पर कुछ लिखा भी नहीं है। जिस समय ललई सिंह काम कर रहे थे, उस समय वे भी ‘अवतरित’ नहीं ही हुए होंगे, या अगर उनका ‘अवतरण’ हो भी गया होगा तो वे उनके साथ काम करने वालों में तो शुमार नहीं ही थे। हाँ, पिछले कुछ समय से इन महापुरुषों के नाम पर पुरस्कार देने के लिए वे चंदा-उगाही अवश्य करते रहे हैं। इनमें से एक पुरस्कार वे मुझे भी देना चाहते थे, जिसे मैंने विनम्रतापूर्वक अस्वीकार कर दिया था।

ललई सिंह और उनके बीच सिर्फ एक रिश्ता है- ललई सिंह का जन्म एक ‘यादव परिवार’ में हुआ था और जैसा कि रामजी यादव के नाम से स्पष्ट है, वे भी एक ‘यादव’ हैं। दुर्भाग्य यह है कि मैं उन्हें ‘लेखक’ समझता था। हालाँकि रामजी यादव अकेले ऐसे लेखक नहीं हैं जो अपनी पहचान को सीमित और संकुचित कर डालने में ही गौरवान्वित महसूस करते हैं। पिछड़े समुदाय के बौद्धिकों में यह प्रवृति पिछले कुछ वर्षों से तेज हुई है।

सोशल-मीडिया ने पिछड़े-दलित समुदाय से आने वाले कार्यकर्ताओं को भी बहुत तेजी से जातिवादी बनाया है। इस डिजिटल लोक-दायरे में होने वाला घेटोकरण इसके लिए जिम्मेवार है। जो लोग इस दौर में जातिवाद से मुक्ति के लिए लुकाठी लेकर घर से निकले, उन्हें सोशल मीडिया पर ऐसे रहनुमा मिले जिन्होंने उनको आंबेडकर, फुले, नारायण गुरु आदि के नाम पर कभी तेजस्वी यादव, कभी आजम खान तो कभी प्रतिक्रयावादी जस्टिस कर्णन जैसे लोगों की ओर धकेला तथा इन्हें ही सामाजिक न्याय के असली और व्यावहारिक विचारक के तौर पर पेश किया। इस दौर में मुद्दों की जगह अपनी-अपनी जाति-कुनबे के आधार पर आवाज उठाने का सैद्धांतिकरण किया गया। इसमें किसकी, कितनी भूमिका रही, वह एक अलग अध्ययन का विषय है।

रामजी यादव लिखते हैं कि प्रमोद रंजन ने “ललई सिंह यादव (जिन्होंने बाद में अपने नाम के साथ ‘यादव’ जोड़ना छोड़ दिया था) के योगदान को धूसरित करने का कुत्सित प्रयास किया है”।

मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि रामजी भाई, ललई सिंह ने तो अपना सरनेम छोड़ दिया और धर्म भी बदल लिया था। लेकिन आपने क्या बदला? मेरे द्वारा संपादित किताब में उन्हें ‘ललई सिंह’ ही लिखा गया है। क्या आपकी पीड़ा यह है कि हमने उनका नाम ‘ललई सिंह यादव’ क्यों नहीं लिखा?

प्रसिद्ध आदिवासी अध्येता कंगाली जी के बारे में आप नहीं जानते होंगे। उनका नाम मोतीराम कंगाली था, जिसे बदलकर उन्होंने मोतीरावण कंगाली (1949-2015) कर दिया था। उनके लाखों समर्थक आज भी सक्रिय हैं। उनकी दर्जनों किताबें भाषा और भारत के सांस्कृतिक इतिहास पर नये सिरे से प्रकाश डालती हैं। उन्होंने ललई सिंह की तुलना में बहुत अधिक सामाजिक योगदान किया है। मैंने भी अपनी एक किताब उन्हें समर्पित की है। लेकिन आप जैसे लोग उन्हें नहीं जानते तक नहीं, जबकि उनके समय में आपका ‘अवतरण’ हो चुका है। आप गाँव पर केंद्रित एक पत्रिका भी निकालते हैं और प्रकाशक भी बन गए हैं। लेकिन किसी आदिवासी के बारे में आपकी पत्रिका में कुछ नहीं छपता। सिर्फ इसलिए क्योंकि वे आपके कुनबे के नहीं हैं।

ध्यान यह दिलाना चाहता हूँ कि मोतीराम ने अपना नाम मोतीरावण कर लिया था, लेकिन आप अपने नाम में ‘राम’ के साथ ‘जी’ भी धारण किए बैठे हैं और ‘यादव’ को तो खैर आप अपनी मुख्य पहचान ही बनाना चाहते हैं।

ललई सिंह द्वारा प्रकाशित ‘सच्ची रामायण’ की पुनर्प्रकाशित प्रतियों का टाइटल पेज इस लेख के साथ लगा रहा हूँ। इनमें ललई सिंह का नाम ‘ललई सिंह यादव’ ही नहीं, ‘चौधरी ललई सिंह यादव’ लिखा गया है। आप चाहें तो इनका प्रिंट आउट फ्रेम करवा कर अपने कमरे में लगा कर रखें, जिससे आपके मन को ठंडक मिले। यह जो नामों के आगे-पीछे की लटकन है, इसे आप अपने ही गले में डाल कर रखिए। सामाजिक न्याय की सैद्धांतिकी में इनके लिए कोई जगह नहीं है। पेरियार ने भी अपने नाम से जाति सूचक ‘नायकर’ सरनेम हटा लिया था। सामाजिक न्याय की सैद्धांतिकी समता, बंधुत्व और वैज्ञानिक सोच की सैद्धांतिकी है, जिसमें आपके कुनबावाद के लिए कोई जगह नहीं है।

(संपादकीय नोट: लेख के प्रकाशन के पहले ड्राफ्ट के बाद लेखक के आग्रह पर शुरू के चार पैरा संपादित किये गये हैं। यह दूसरा ड्राफ्ट है।)