इस दुनिया में जो कुछ भी है यानी सब कुछ, वो कुछ न कुछ बोलता है, कहता है। कुछ भी बोला हुआ और कहा हुआ भी ‘बात’ ही है। हमें बस एक काम करना है कि उस बोले हुए या कहे हुए को थोड़ा और सलाहियत से सुनना है ताकि उसके अर्थ हमें समझ में भी आ सकें। मसलन मेरे घर में एक बिल्ली है। उसका नाम नीको है। साल भर से साथ रह रही है। इस एक साल में हमने एक-दूसरे को कहते-बोलते सुना। एक दूसरे से सीखा। अब ऐसा लगता है कि कुछ बातें हम एक-दूसरे की सुनने-समझने लगे हैं। संभव है ऐसा न हो, लेकिन इसका अन्यथा भी अब तक साबित नहीं हुआ है इसलिए यह मान लेना मुझे एक अहिंसक स्वीकार लगता है। बहरहाल…

घटनाएं भी ऐसे ही होती हैं। घटनाएं पहले भी कई हो चुकी होती हैं और आने वाले समय में भी ठीक वैसी ही घटनाएं होंगी, फिर भी कोई एक घटना ऐसी होती है जिसके निशान लंबे समय तक बने रह जाते हैं। जैसे, दलितों या मुसलमानों के प्रति होने वाली हिंसा की अनंत घटनाएं हैं लेकिन इन्हीं में से कोई एक घटना हमारी चेतना को झकझोर देती है। उक्त घटना की कई तरह की व्याख्याएँ और विवेचनाएं होती हैं, फिर कुछ दिन बाद ये सब बंद हो जाता है। हमारी चेतना अपनी रोजी-रोटी में मुब्तिला हो जाती है। इस बीच हम में से ही कोई बचा रह जाता है जो ‘हो चुकी घटना’ और उसके पहले हुई घटनाओं और आये दिन होने वाली घटनाओं पर नज़र बनाये रखता है, उसके पीछे के ठोस कारणों को पकड़ने की कोशिश करते रहता है। इस तरह नज़र बनाये रखने का हासिल होता है एक अच्छी फिल्म, या एक अच्छा उपन्यास, या एक अच्छी कविता या एक बहुत अच्छी कहानी।

ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति असल में उस ठोस संरचना का नतीजा होती है जो हमारे मन-चेतना, सामाजिक गठन, सांस्कृतिक निर्माण और हमारी राजनीति की बुनियाद में होती है। फिल्म के शिल्प के माध्यम से ‘शेरनी’ एक ऐसा ही रचनात्मक प्रयास है जो इस संरचना को डिकोड करती है या परत दर परत खोलने की कोशिश करती है। हमारे बीच आस्था टिक्कू, यशस्वी मिश्रा, अमित मसुरकर ऐसे ही लोग हैं, जो घटनाओं पर एक कहानी लिखते हैं, फिर उसे फिल्म की भाषा में रूपांतरित करते हैं। इसका जो सार्थक परिणाम सामने आता है उसे ‘न्यूटन’ कहा जाता है, ‘शेरनी’ कहा जाता है। अमित मसुरकर घटनाओं पर अपने विशिष्ट अंदाज़ में फिल्में बनाते हैं और उसके माध्यम से घटनाओं के मूल कारणों को विमर्श में लाते हैं। शेरनी फिल्म को समाज-विज्ञान के किसी संदर्भ-ग्रंथ की माफिक पढ़ा जा सकता है, बशर्ते इसकी रचनात्मक अभिव्यक्ति को चोट न पहुंचे।

आज की बात शेरनी की जुबानी होगी, लेकिन फिल्म को समझने के लिए इसके कुछ संवादों को पहले पढ़ा जाना चाहिए ताकि इसके व्यापक फलक पर चर्चा हो सके।

- कोई भी शेरनी आदमखोर नहीं, भूखी होती है।

- टाइगर है तभी तो जंगल है, और जंगल है तभी तो बारिश है, बारिश है तो पानी है और पानी है तो इंसान है…।

- अगर विकास के साथ जीना है तो पर्यावरण को बचा नहीं सकते और अगर पर्यावरण को बचाने जाओ तो विकास बेचारा उदास हो जाता है।

- यह अंग्रेजों का बनाया गया विभाग है। इसमें रहते हुए आप राजस्व लाइए। कुछ भी कीजिए। प्रमोशन पाइए और सुख से रहिए!

- जहां हमारे मवेशी चरते थे वहां तो सागौन लगा दिया है, हम अब कहां जाएं।

- जब कुछ कर नहीं सकते तो एक लेडी अफसर को भेज देते हैं।

ये महज़ कुछ संवाद हैं जो फिल्म की पटकथा को बहुआयामी बना देते हैं। इसकी मूल कथा भले ही एक शेरनी (टी-12) के इर्द-गिर्द बुनी गयी है, लेकिन यह दो मादाओं (स्त्रीलिंग) की बराबर जद्दोजहद भी है जिसमें उन्हें ही खेत होना है। एक महिला के लिए हमारा समाज, हमारी राजनीति, हमारी नौकरशाही ठीक वही रवैया अपनाती है जो एक शेरनी के लिए शिकारी अपनाता है, यह बात बिना किसी उपदेश के इस फिल्म में सतह पर आ जाती है।

फिल्म की कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। इसकी शूटिंग मध्य प्रदेश के बालाघाट फॉरेस्ट रेंज, कान्हा नेशनल पार्क और रायसेन जिले के भूतपलासी जंगल में हुई है। शूटिंग के लिए मध्य प्रदेश पहुंचीं विद्या बालन को प्रदेश के वन मंत्री विजय शाह ने एक सौजन्य मुलाक़ात के साथ ‘डिनर’ का आमंत्रण दिया था, जिसे विद्या ने ठुकरा दिया था। फिर क्या, अगले दिन शूटिंग के लिए पहुंची टीम को जंगल में प्रवेश करने से रोक दिया गया। काफी हुज्जत के बाद यह शूटिंग शुरू हो पायी। यह खबर काफी चर्चा में रही। एक शेरनी के माध्यम से ‘स्त्रीलिंग’ के समक्ष खड़ी जिन बाधाओं और उसके स्रोतों पर यह फिल्म पूरी शिद्दत से मुखर है, उसमें वन मंत्री शाह को कई शक्लों में देखा जा सकता है।

‘शेरनी आदमखोर नहीं होती वह भूखी होती है’– यह कथन उस पूरे बने बनाये नैरेटिव को ध्वस्त कर देता है जो ब्रिटिशकाल से हमें बताया जा रहा है। शेरनी या किसी अन्य जानवर की भूख उसे इंसानी बस्तियों में जाने को मजबूर करती है। यह भूख कैसे पैदा होती है और आखिर क्या वजह है कि सदियों से इन जानवरों का नैसर्गिक पर्यावास रहे जंगल अब उनकी भूख को तृप्त नहीं कर पा रहे, इसका मुकम्मल जवाब भी इस फिल्म में बेहद सलीके से दिया गया है।

हिंदुस्तान में 1972 में वन्यजीव संरक्षण कानून लागू होने के बाद से शिकार को एक ‘आपराधिक कार्रवाई’ मान लिया गया था, हालांकि शिकार जैसी आदिम प्रवृत्ति हमारे समाज में जस की तस बनी रही। इस अपेक्षाकृत उन्नत, विकसित, सभ्य और बेहतर समाज ने शिकार की आदिम प्रवृत्ति को आधुनिक तरीकों से अब अंजाम देना सीख लिया है। शिकार तो प्रतिबंधित हो गया, लेकिन शिकारी इसी समाज में हैं और शिकार के बारीक तरीके भी। फिल्म इस महत्वपूर्ण अंतर को भी सामने लाती है, हालांकि यह फिल्म का अंतर्पाठ है। हिन्दी के एक महत्वपूर्ण कवि कुँवर नारायण ने अपनी एक कविता में इस प्रवृत्ति के बारे में हमें बताया है। वे लिखते हैं –

मैं ज़रा देर से इस दुनिया में पहुंचा,

तब तक पूरी दुनिया सभ्य हो चुकी थी

सारे जंगल काटे जा चुके थे

सारे जानवर मारे जा चुके थे

वर्षा थम चुकी थी

और आग के गोले की तरह तप रही थी पृथ्वी…

चारों तरफ लोहे और कंक्रीट के

बड़े बड़े जंगल उग आये थे

अत्यंत विकसित तरीकों से

आदमी का शिकार करते हुए आदमी…

यह फिल्म अत्यंत विकसित तरीकों से शिकार की इन्हीं आदिम प्रवृत्तियों की तरफ देखने का आमंत्रण देती है। कहानी घटनाप्रधान है और घटना वास्तविक है। यहां तक कि घटना के कई किरदार उतने ही वास्तविक हैं जो घटना के समय थे, लेकिन फिल्म घटना की एफआइआर की प्रति नहीं है। यह नये वितान रचती है और फिल्म की विधा में हमसे रूबरू होती है। एक शेरनी और उसके दो बच्चों को अवैध शिकार से बचाने की जद्दोजहद नायिका विद्या विन्सेंट (विद्या बालन) को पितृसत्ता से टकराने का भरपूर माद्दा देती है।

शेरनी अपनी और अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए जंगल की गहराइयों में जाना चाहती है। वह गाँव की तरफ खुद ही नहीं जाना चाहती, इसीलिए वह जंगल से लगे एक अभ्यारण्य की दिशा में बढ़ रही है। वह चाह कर भी उन रास्तों को पार नहीं कर पाती जहां खनन के लिए जंगल के विशाल क्षेत्र को चौड़ी और गहरी खाई में बदल दिया गया है। खनन गतिविधियों, राजमार्गों के निर्माण और तथाकथित विकास ने सदियों से बने-बनाये जंगल के रास्तों और नैसर्गिक पर्यावासों को बर्बाद कर दिया है। यही टी-12 नामक शेरनी के लिए सबसे बड़ी बाधा बन जाता है। दूसरी ओर महिलाओं के लिए अपेक्षाकृत अस्वाभाविक मानी जाने वाली वन विभाग की नौकरी में विद्या के स्वतंत्र व स्वाभाविक निर्णयों में कई तरह की बाधाएं पैदा की जाती हैं- जहां पारिवारिक और सामाजिक स्तर पर स्त्रियोचित व्यवहार, परिधान और आभूषण आदि की थोपी गयीं अपेक्षाएं हैं, वहीं विभाग में पुरुष अफसरों की उपेक्षा भी है।

फिल्म का केन्द्रीय कथानक महाराष्ट्र के यवतमाल के जंगल में 2 नवंबर 2018 को मारी गयी शेरनी ‘अवनि’ है जिसकी बड़े पैमाने पर चर्चा हुई थी। इस सच्ची घटना में हैदराबाद के एक नवाबजादे असगर सुल्तान को अपराधी माना गया था। असगर सुल्तान उस रॉयल फैमिली से ताल्लुक रखते हैं जहां शिकार करना पीढ़ियों से एक पारिवारिक फैशन रहा है। समय-समय पर आज भी इनकी सेवाएं वन विभाग लेते रहा है। असगर को इस फिल्म में पिंटू भैया के रूप में देखा जा सकता है। महज़ शौक और रोमांच के लिए शिकार करना और वन विभाग की मिलीभगत से ऐसा होने देना और इस पूरी कार्यवाही को राजनीति का संरक्षण प्राप्त होना ही इस फिल्म का संदेश है।

अवनि कांड के बाद हिंदुस्तान टाइम्स ने पत्रकार जयश्री नंदी की एक बहुत अच्छी रिपोर्ट 18 नवंबर 2018 को प्रकाशित की थी जिसे यहां पढ़ा जा सकता है। इस घटना के इर्द-गिर्द फिल्म में उन तमाम पहलुओं को उजागर किया गया है जो दर्शकों को- विशेष रूप से जंगल और जंगल के महकमे को कम या न जानने वाले दर्शकों को- ज़रूर देखना चाहिए। इसमें डीएफओ के तौर पर एक महिला अधिकारी को दिखाना क्यों ज़रूरी था? इसलिए क्योंकि मात्र एक चरित्र को बदल देने से इस सच्ची घटना पर आधारित फिल्म में कई विमाएं खुद-ब-खुद जुड़ जाती हैं।

वन्यजीव संरक्षण के प्रति वन विभाग के आला अधिकारियों का इस फिल्म के जरिये दर्शाया गया रवैया ब्रिटिशकालीन महकमे के दौर की याद दिलाता है। सवाल यह है कि जिस महकमे पर वन्यजीव संरक्षण की ज़िम्मेदारी है उसका रवैया इतना असंवेदनशील क्यों है? जितना फिल्म में दिखलाया गया है वास्तविकता शायद उससे कहीं ज़्यादा जटिल है। ब्रिटिशकालीन यह महकमा 1972 से पहले तक वन्यजीवों को जंगलों के विनाश का बड़ा कारण मानते आया है। विभाग खुद अपने वर्किंग प्लान्स में यह दर्ज़ करते आया है कि जंगल वन्यजीवों के कारण नष्ट हो रहे हैं। इस बारे में फिल्म के एक पात्र साईं प्रसाद (गोपाल दत्त), जो विद्या विन्सेंट से पहले इस जंगल में अधिकारी थे, कहते हैं कि ‘’यह अंग्रेजों का बनाया विभाग है। इसमें रहते हुए आप राजस्व लाइए। कुछ भी कीजिए। प्रमोशन पाइए और सुख से रहिए।‘’

दिलचस्प तथ्य यह भी है कि यही महकमा 1972 तक शिकार के लिए निविदाएं निकालता रहा है और शिकार का लाइसेन्स देता रहा है। मध्य प्रदेश के वन विभाग के बारे में कम से यह बात सबूतों के साथ कही जा सकती है कि 1972 के बाद भी शेर के शिकार के लिए निविदाएं आमत्रित की गयी हैं और बाज़ाफ़्ता शेरों का शिकार हुआ है। एक कानून बनने के बाद उसी महकमे को वन्यजीवों की सुरक्षा का जिम्मा दे देना- जो उन्हें अब तक जंगल का दुश्मन मानता आया है- एक विरोधाभासी काम रहा, जो भारत सरकार ने किया। एक ऐसे महकमा जो घनघोर एकाधिकारवादी हो, शारीरिक सौष्ठव को जहां तवज्जो मिलती रही हो और पुरुषों का जहां सम्पूर्ण वर्चस्व रहा हो, केवल कानून बना देने भर से रवैया और मानसिकता बदल जाना संभव नहीं था लेकिन महज एक महिला अफसर की मौजूदगी से उस महकमे में वर्षों से दबे अंतर्विरोध सामने आ जाते हैं। इस फिल्म ने महिला डीएफओ किरदार के माध्यम से सबसे बड़ा काम यही किया है।

यह महिला अफसर न केवल वन्यजीवों बल्कि जंगल में पेड़ों की प्रजातियों, जंगल में और उसके आसपास रहने वाले समुदायों की असल समस्याओं को भी समझती है। इन सभी को एकजुट करके समग्रता में जंगल की संस्कृति को वह समझने की कोशिश करती है। उसे समाज से भरपूर सहयोग भी मिलता है, बल्कि समुदाय का एक बच्चा तो इस पारिस्थितिकी को समग्रता में समझता है जब वह कहता है कि- “टाइगर है तभी तो जंगल है, और जंगल है तभी तो बारिश है, बारिश है तो पानी है और पानी है तो इंसान है’’। इस संवाद को क्रम बदलकर भी कहा जाता तो बात वही होती कि सब एक दूसरे के पूरक हैं। बिलकुल यही बात आज़ाद भारत की संसद ने 2006 में एक महत्वपूर्ण कानून की प्रस्तावना में लिखी थी कि वन्यजीव, पर्यावरण, जंगल और मनुष्य के बीच परस्पर पूरकता का संबंध है या अन्योन्याश्रित संबंध (symbiotic relationship) है। इस कानून को आम चलन में वन अधिकार कानून कहा जाता है।

दिलचस्प ये है कि इस कानून का विरोध एक तरफ वन विभाग करता है तो दूसरी तरफ वन्यजीवों के संरक्षण पर काम करने वाले वाले वे कार्यकर्ता भी, जिन्हें संरक्षणवादी कहा जाता है। हाल ही में कुछ अंतरराष्ट्रीय संरक्षणवादी संस्थाओं और नेटवर्कों ने इस तथ्य को काफी संकोच के बाद स्वीकार किया है कि जंगल केवल वृक्ष नहीं हैं, जंगलों में सदियों से रहते आये समुदाय न तो जंगलों के दुश्मन हैं और न ही वन्यजीवों के बल्कि ये सब आपस में मिलकर एक-दूसरे के लिए बेहतर ईको सिस्टम का निर्माण करते हैं। सदियों से तो यही साबित हुआ है, लेकिन जब से जंगलों को व्यावसायिक गतिविधियों और मुनाफे या औद्योगीकरण के लिए इस्तेमाल करना शुरू किया गया और वहां बसे आदिवासी या गैर-आदिवासी समुदायों को जंगलों से बाहर धकेला गया या उनकी स्वाभाविक गतिविधियों को रोका गया, तब से वन्यजीवों समेत यहां की जैव-विविधता को नुकसान हुआ है।

यह फिल्म इस समझ को पुनर्स्थापित करती है। इसकी सबसे मुखर अभिव्यक्ति फिल्म के लगभग अंतिम दृश्य में देखी जा सकती है जब अवनि के नौ महीने के दो बच्चों को गांव वाले जंगल में देख लेते हैं और फिर विद्या को फोन करके इसकी सूचना देते हैं और विद्या के पहुंचने पर बताते हैं कि ‘’दोनों बहुत भूखे हैं… दो मुर्गे खा चुके हैं… बिन माँ के इन्हें तकलीफ होगी’’। यहां यह समझना ज़रूरी है कि आम तौर पर शेर के शावक दो साल तक बहुत मजबूत स्थिति में नहीं होते बल्कि वो माँ के साथ ही सुरक्षित होते हैं। दो साल के बाद ही वे आत्मनिर्भर हो पाते हैं। शेर के बच्चों के साथ गाँव वालों का इतना घनिष्ठ परिचय और इतनी संवेदनशीलता उस मिथ और वर्षों से बनाये गये नैरेटिव को ध्वस्त कर देती है कि स्थानीय समुदाय वन्यजीवों के प्रति खतरनाक होते हैं।

स्थानीय राजनीति कैसे मुख्यधारा की राजनीति की तर्ज पर अपने तमाम संदर्भों से कट चुकी है इसका बहुत साफ लहजे में यहां चित्रण किया गया है। दो स्थानीय नेता- जिनमें एक भूतपूर्व विधायक है और एक वर्तमान विधायक- इस तथाकथित आदमखोर शेरनी को चुनावी मुद्दा बना देते हैं। बाज़ी मौजूदा विधायक के पक्ष में जाती है क्योंकि वह एक शौकिया शिकारी (पिंटू भैया) को इस अभियान में बनाये रखने में कामयाब हो जाता है। अंतत: वह शेरनी से अपने इलाके के लोगों को बचा लेने का श्रेय ले पाता है। ये स्थानीय नेता उन्हीं स्थानीय समुदायों से उभरे हैं, लेकिन समुदाय के इतिहास और जंगलों व जंगली जानवरों के साथ रहने-बसने के अपने ही स्थानीय ज्ञान को भुला बैठे हैं। वे तथाकथित मुख्यधारा की राजनीति में इस कदर रम चुके हैं कि उसी नैरेटिव को सही मानकर चलने लगे हैं जो उनके समुदाय को अब तक नुकसान पहुंचाता आया है। स्थानीय संदर्भों से साज़िशन अलग की गयी राजनीति के ये नेता सहज वाहक बन चुके हैं। यह फिल्म इस प्रसंग के बहाने तमाम आदिवासी नेताओं की मुकम्मल तस्वीर को सामने लाने में कामयाब हुई है।

पंचतत्व: वनों का प्रबंधन स्थानीय समुदायों के हाथ में देने से कौन रोक रहा है?

विकास और पर्यावरण पर यह फिल्म गंभीर विमर्श के लिए उकसाती है। वन विभाग का एक आला अधिकारी नांगिया सर (नीरज कबी) पर्यावरण प्रभाव आकलन पर एक कार्यशाला में विकास और पर्यावरण के द्वंद्व के बारे में बताता है। एक ऐसा अधिकारी जिसकी पेशेवर कार्य-कुशलता के बारे में फॉरेस्ट इंस्टिट्यूट्स में पढ़ाया जाता है, अंत में उसकी सफलता या कारगुजारियों का राज़ खुलता है और विद्या विन्सेंट इसे कायर और गलीज़ कहती है। पर्यावरण और विकास के बीच संतुलन बनाये रखने के लिए जिस पर्यावरण प्रभाव आकलन का ज़िक्र यहां होता है उसकी गंभीरता इस एक संवाद से तय हो जाती है कि- “अगर विकास के साथ जीना है तो पर्यावरण को बचा नहीं सकते और अगर पर्यावरण को बचाने जाओ तो विकास बेचारा उदास हो जाता है।‘’ ज़ाहिर है, विकास और पर्यावरण के बीच वन विभाग के चयन को भी फिल्म साफ़गोई के साथ अंत तक बताती चलती है कि विभाग से भी विकास की उदासी देखी नहीं जाती। असल में जिस विकास की ये बात कर रहे हैं, उसमें देश से ज़्यादा इनका अपना विकास निहित है।

‘पर्यावरण प्रभाव आकलन’ की प्रक्रिया को एक वैधानिक दर्जा प्राप्त है। इसके अब तक के अनुभवों के बारे में कहा जाता है कि व्यावहारिक राजनीति में यह शरद पवार मॉडल जैसा है। किस्सा है कि कहीं एक पेड़ काटा जाना था, लेकिन वन विभाग को इस पर आपत्तियाँ थीं। ऐसे में शरद पवार ने सुझाव दिया कि इस पेड़ की घेराबंदी कर दीजिए, हम इस पेड़ को काटने के बजाय बचाएंगे। उस बहुत पुराने पेड़ की मजबूत घेराबंदी कर दी गयी। अब? अंदर-अंदर उसकी जड़ें काटते रहो! जल्द ही वह दिन आएगा जब पेड़ स्वत: गिर जाएगा। मतलब जब पेड़ काटने का सीधा तरीका काम न करे तब उसे बचाने की बात करनी चाहिए। इसका आशय यह है कि पर्यावरण और विकास परस्पर विरोधी नहीं हैं, बल्कि विरोधी हैं विकास के विशुद्ध मुनाफा-प्रेरित तौर-तरीके।

इसका एक दिल्चस्प उदाहरण छत्तीसगढ़ से है जिसके बारे में खूब चर्चा हुई थी। मामला 2005 का है। छत्तीसगढ़ में हाथियों और स्थानीय समुदायों के बीच संघर्ष की स्थिति बनी। यह तय हुआ कि हाथियों के लिए उनका नैसर्गिक पर्यावास सुरक्षित रखा जाये। इस उद्देश्य से तत्कालीन विधानसभा में सर्वसम्मति से लेमरू हाथी कॉरीडोर बनाने का प्रस्ताव मंजूर हुआ। यह उत्तरी छत्तीसगढ़ के जंगलों के लिए था।

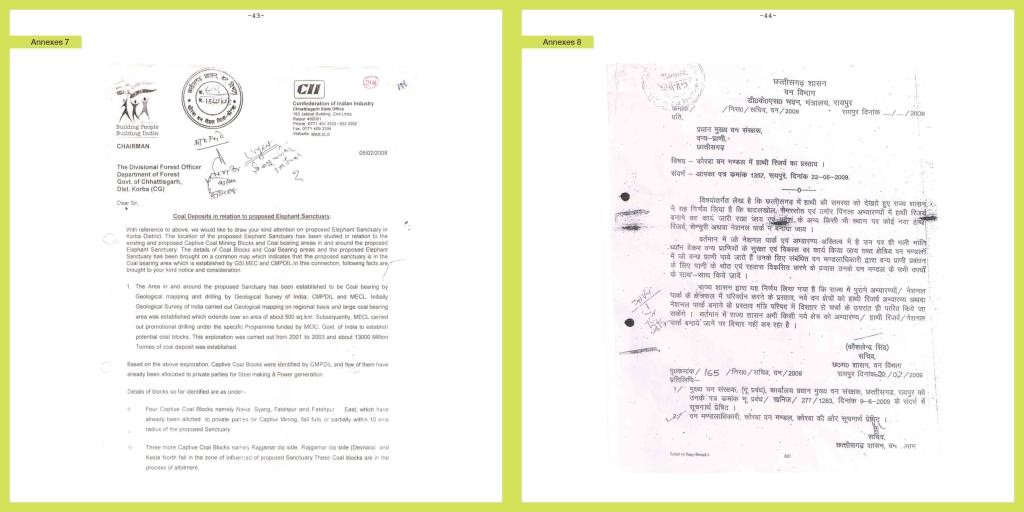

इसे मंजूरी और आर्थिक अनुदान के लिए वन एवं पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार को भेजा गया। 2007 में भारत सरकार का वन एवं पर्यावरण मंत्रालय लेमरू हाथी अभयारण्य बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी देता है। यहां बहुत से कोल ब्लॉक हैं, लिहाजा प्रस्ताव के विरोध में उद्योगपतियों की संस्था सीआईआई (CII) ने एक खत लिखकर तत्कालीन मुख्यमंत्री रमन सिंह को विधानसभा के इस प्रस्ताव को खारिज करने को कहा। बहुत आसानी से यह प्रस्ताव खारिज हो गया। सीआइआइ का वह पत्र नीचे पढ़ा जा सकता है:

जैव-विविधता और अन्योन्याश्रित संबंधों को लेकर एक ग्रामीण महिला की शिकायत महज़ एक पंक्ति में ‘वनीकरण’ (afforestation) की कलई खोल देती है। वो कहती है कि जहां हम अपने मवेशी चराते थे यानी जंगल में जहां घास के मैदान हुआ करते थे वहां तो सागौन लगा दिये गये हैं। जंगल की प्रकृति-प्रदत्त संरचना और उसमें नैसर्गिक रूप से पैदा होने वाली जैव-विविधतता को लेकर एक स्थानीय महिला की यह समझ वन विभाग की नासमझी या जबरन जंगलों के विनाश करने की कोशिशों पर तीखा प्रहार करती है।

लगभग अंतिम दृश्य पुन: दो मादाओं की नियति को एकमेक कर देता है। टी-12 को मार दिया गया है, उसके बच्चों का पता नहीं है। उधर विद्या विन्सेंट अपना इस्तीफा लिख चुकी है। वह अंतिम बार उन बाधाओं को देखने जंगल जाती है जिसे टी-12 पार नहीं कर सकी थी। विद्या ठीक उस खदान के सामने बैठी है जिसने दो जंगलों को मिलाने वाले जंगल को खोद डाला है। वह उसे उदास आँखों से निहार रही है। इस दृश्य में मानो विद्या खुद के सामने खड़ी बाधाओं को भी देख रही है जो पुरुष वर्चस्व वाले विभाग ने उसके लिए खड़ी की हैं। खदान और खाई यहां बहुत गंभीर प्रतीक रचते हैं।

फिल्म के निर्देशक अमित मसुरकर ने अपनी पिछली फिल्म ‘न्यूटन’ की ही शैली को ‘शेरनी’ में दोहराया है- साफ-सपाट लेकिन अर्थगांभीर्य से युक्त और अनावश्यक थ्रिल, ड्रामा व सस्पेंस से बचते हुए। इनके नायक या नायिका चतुर, चालाक या स्मार्ट नहीं हैं। वे कर्तव्यनिष्ठ हैं, ईमानदार और संवेदनशील हैं। उनमें हीरोइज़्म नहीं है। वे हम-आप में से ही कोई हैं जिनका ज़मीर अब तक ज़िंदा है और जो वही करते हैं जो उन्हें करना चाहिए। यह शैली हालांकि कई बार उबाऊ लग सकती है, लेकिन साफ़गोई और सरलता ऐसी ही होती है।

विद्या बालन अपने चरित्र में गहरे उतरना जानती हैं। इस फिल्म में भी उन्होंने इसे बखूबी निभाया है। इस फिल्म को महत्वपूर्ण फिल्म बनाने में अभिनय की दृष्टि से सभी कलाकारों ने अपना पूरा योगदान दिया है। यह ज़रूर देखने लायक फिल्म है, बच्चों को दिखायी जाने लायक है और देखने के बाद चर्चा किये जाने लायक है।

इसे भी पढ़ें: