गांधी जी के शहादत दिवस पर पत्रकारिता की आला शख्सियत कुलदीप नैयर द्वारा दर्ज़ उस घटना पर मैं कल जब टिप्पणी लिखने बैठा तभी साथी अभिषेक श्रीवास्तव (जनपथ) और महेंद्र मिश्रा (जनचौक) से खबर मिली कि किसान आंदोलन को निरंतर कवर कर रहे दो पत्रकारों मनदीप पुनिया और धर्मेंद्र सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।

दिल्ली: किसान आंदोलन से पुलिस के उठाए दो पत्रकार घंटों से लापता, एक पर FIR, CPJ का अलर्ट जारी

अनचीन्हे नामों वाले इन युवा पत्रकारों की साहसिक रिपोर्टिंग के बरक्स वर्तमान दौर की मेनस्ट्रीम पत्रकारिता (प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक दोनों) की सत्ता के सामने घुटने – घुटने रेंगती छवि मेरी आंखों के सामने तैर रही थी। सत्ता की आंखों में आंखें डाल कर सवाल पूछने और सच लिखने का साहस ना जाने कहां गायब चुका है। सत्ता और शक्ति के पिछलग्गू बने और उनके संरक्षण में धनबल के अथाह सागर में डूब-उतरा रहे खबरी संस्थान आज तथ्यों और सच को जमींदोज करने में बढ़ – चढ़कर लगे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि आज खबरों की विश्वसनीयता वैकल्पिक मीडिया और सैकड़ों – हजारों ऐसे पत्रकारों के मत्थे आन पड़ी है जो स्वतंत्र रूप से बिना किसी ज्यादा नाम – दाम के पत्रकारिता करते हैं। ये पत्रकार जो सच को कहने का जोखिम उठाते हैं, सत्ता संस्थानों की चाटुकारिता नहीं करते। डर और लालच के घेरे में बंद पीत पत्रकारिता नहीं करते। लेकिन सत्ता अपने ख़िलाफ़ सच और सच बोलने वालों को सहन नहीं करती।

गांधी की हत्या एक उन्मादी धर्मांध द्वारा की गई सच की हत्या थी। आज सच को मिटाने की कोशिश में लगा वही उन्माद सत्ता के शीर्ष पर विराजमान है। ऐसे में क्या एक रस्म की तरह गांधी की शहादत को याद कर लेना पर्याप्त है या उससे आगे मौजूदा हालातों की कसौटी पर इस रक्तरंजित घटना को कसते हुए समाज के भीतर अन्याय व नफरत के वाहक और जाति – धर्म, लिंग एवं हैसियत जैसी तमाम भेदभाव के आधार पर देश को विखंडित और बर्बाद करने की कोशिशों में लगी जनविरोधी ताकतों के प्रतिरोध में उठ खड़े होना!

मेरी गुजारिश है कि इस टिप्पणी और नैयर साहेब द्वारा दर्ज इस संस्मरण को इन संदर्भों में पढ़ा जाए।

30 जनवरी, 1948 की उस निर्मम और कायरतापूर्ण घटना ने पूरे देश ही नहीं, समूचे विश्व को सन्न कर डाला था। शायद ही किसी ने सोचा हो कि आजाद हिन्दुस्तान को वह घड़ी भी देखनी होगी जब जीवनपर्यंत अहिंसा, मानवता और प्रेम के प्रचारक रहे एक निहत्थे संत को किसी धर्मांध, उन्मादी शख्स की सिरफिरेपन और नृशंसता का शिकार होना पड़ेगा। ध्यान रहे, गोडसे अकेला नहीं था। एक पूरे सुनियोजित प्रचारतंत्र और संगठन का हिस्सा था। गोडसे, व्यक्ति नहीं, एक प्रवृत्ति है – धर्मोन्माद की अंधी सुरंग में फंसी एक ऐसी प्रवृत्ति जिसका खामियाजा वर्तमान को ही नहीं, बल्कि आने वाली कई नस्लों को, पूरे समाज को और भविष्य को झेलना पड़ता है।

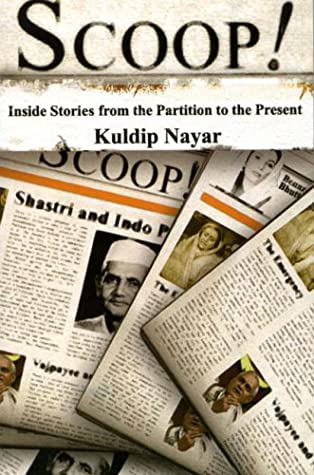

जैसा कि कुलदीप नैयर ने अपनी किताब “स्कूप” में गांधी जी के शहादत दिवस को याद किया है – किसी तरह से उस दिन की खबर बनाते हुए बेहद तकलीफदेह, मर्माहत करने वाले शब्दों में बयान किया गया उनका यह संस्मरण हर किस्म के अन्याय, भेदभाव, नफरत और गुलामी के खिलाफ अपने हक और आजादी के लिए अनथक लड़ाई लड़ने वाले, एक जननायक की अश्रुपूर्ण विदाई की तस्वीर उकेरता है। लेकिन, दरअसल यह उन हिंसक, फासीवादी प्रवृत्तियों की शिनाख्त करता ऐसा दस्तावेजी संस्मरण है जो आजादी के बाद विविध कारणों से समाज के भीतर धीरे–धीरे जड़ जमाता गया है, और अब हमारे सामने सामाजिक एकता, समावेशी विविधता और बहुलता के बरक्स एक बड़ी विकट चुनौती बनकर खड़ा है।

बहरहाल, “हार्पर कॉलिन्स पब्लिशर्स” द्वारा अंग्रेजी में प्रकाशित नैयर साहेब की इस किताब का हिंदी अनुवाद मैंने “रे माधव पब्लिकेशंस” के लिए किया था, जो इसी शीर्षक (स्कूप) से प्रकाशित हुई थी। यह घटना बारम्बार याद दिलाती है कि किसी भी किस्म की धर्मांधता व उन्माद की कोई जगह मानवता के दरमियान नहीं होनी चाहिए।

गांधी जी के शहादत-दिवस को याद करते हुए इस किताब का पहला अध्याय।

“स्कूप” : कुलदीप नैयर की किताब से

30 जनवरी, 1948

पुरानी दिल्ली के बल्लीमारान से प्रकाशित होनेवाले उर्दू दैनिक ‘अंजाम’ में काम करते हुए मुझे महज तीन महीने हुए थे। यही तब तक के मेरे पत्रकारिता जीवन की कुल अवधि भी थी। वैसे तो पत्रकारिता मेरे जीवन का कोई ध्येय नहीं रहा था। पर दरअसल, यही नौकरी मुझे आसानी से मिल पायी थी। हालाँकि मैंने लाहौर से कानून की डिग्री ली थी और मेरी विशिष्ट योग्यता में फारसी की डिग्री व उर्दू की जानकारी भी शामिल थी। उस वक्त मैं केवल बाईस साल का था।

बगैर किसी अनुभव के सम्वाददाता-उपसम्पादक बन जाने से मैं खासा रोमांचित था और अपने काम के दौरान कार्यालय में समाचार एजेंसी के टेलीप्रिण्टर के आस-पास टहलता हुआ इस बात पर आश्चर्यचकित होता रहता था कि यह मशीन कितनी तेजी से शब्दों को अनवरत् उगलती जाती है। 30 जनवरी की दोपहर को भी मैं कुछ ऐसे ही क्रिया-कलाप में मशगूल, टेलीप्रिण्टर के नजदीक चहलकदमी कर रहा था। तभी एक घण्टी बजी। यह किसी महत्त्वपूर्ण खबर के आने की सूचना थी। उन दिनों किसी अप्रत्याशित व महत्त्वपूर्ण खबर की तरफ समाचार डेस्क का ध्यान आकर्षित करने के लिए इस उपकरण का इस्तेमाल किया जाता था।

मेरी आँखें उन शब्दों पर स्थिर हो गयीं— ‘गाँधी को गोली मार दी गयी।’ एकबारगी ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरे दिल ने धड़कना बन्द कर दिया हो। मुझे अपने आस-पास की दुनिया तबाह होती नजर आयी। ‘गाँधीजी के बिना हम क्या करेंगे?’ मेरे लिए कल्पना करना भी असम्भव जान पड़ रहा था। मेरे एक सहयोगी के पास मोटरसाइकिल थी। उसने कहा कि वह मुझे बिड़ला भवन तक छोड़ देगा जहाँ गाँधीजी रहते थे। यह मेरे अनुभवहीन पत्रकारिता जीवन की सबसे बड़ी खबर थी और मुझे अहसास था कि मैं उसके लिए पूरी तरह तैयार नहीं था। वैसे भी लाहौर में पत्रकारिता की परीक्षा में मैं असफल हो चुका था और यही हाल स्नातक की परीक्षा में वैकल्पिक विषय उर्दू में था।

जो भी हो, गाँधी इस तरह नहीं मर सकते थे। हमारे पास वही तो एक थाती थे जो विभाजन के बाद पूरे देश में उठ खड़े बवण्डर को नियन्त्रित करने की क्षमता रखते थे। बिड़ला भवन की तरफ भागी जा रही मोटरसाइकिल पर बैठा मैं ईश्वर से प्रार्थना कर रहा था। मुझे याद आया कि गाँधीजी ने एक बार कहा था कि जब तक हिन्दुस्तान आजाद नहीं हो जाता तब तक वह मर नहीं सकते।

मैं मोटरसाइकिल की पिछली सीट पर बैठा हुआ था और कई चीजें एक-एक कर मेरी आँखों के सामने कौंधती जा रही थीं—अपने शहर सियालकोट से चलते समय माता-पिता से विदा लेना, बँटवारे के बाद अपने पुश्तैनी घरों को छोड़कर भारत की तरफ बढ़ रहे एक पैदल काफिले में शामिल होना और जेब में सिर्फ एक सौ बीस रुपये की कुल रकम लिये हुए सीमा पार कर भारत आ जाना।

सड़कों पर जीवन बिल्कुल पूर्ववत था— बिना किसी असामान्य हलचल के। दरियागंज का इलाका, जो पुरानी दिल्ली को नयी दिल्ली से अलग करता था, हमेशा की तरह भीड़ से भरा हुआ था। आगे ट्रैफिक कम था। इण्डिया गेट के परली तरफ (दूसरी तरफ) सड़कें तकरीबन सुनसान पड़ी थीं जैसा कि उस समय सामान्यतया हुआ करता था। बिड़ला भवन का लकड़ीवाला प्रवेश-द्वार बन्द था पर अपने अखबार के परिचय-पत्र के सहारे मैं घुसने में कामयाब रहा। सूनी व उदास पड़ी वह जगह मुझे बिलकुल अच्छी नहीं लगी। जब मैंने ‘गाँधी अमर रहें’ का उद्घोष सुना तो एक आघात-सा लगा। कोई चीज मेरे हृदय को चीरती हुई निकल गयी थी। यह एक महान व्यक्ति की मृत्यु के बाद होनेवाली जय-जयकार थी।

सफेद खादी वस्त्र धारण किये हुए महिलाओं और पुरुषों का एक झुण्ड गाँधीजी के निष्प्राण शरीर के पास खड़ा था— शोक में डूबा हुआ। कुछ लोग गाँधीजी की प्रिय पुस्तक गीता का पाठ कर रहे थे। इर्द-गिर्द बहुत से लोग खड़े थे। उनमें से अधिकांश दोपहर की प्रार्थना में हिस्सा लेने आये थे जो हो न सकी थी। गाँधीजी बिड़ला भवन के आखिर में बने चबूतरे पर बैठकर प्रार्थना किया करते थे— वह गीता के श्लोकों से प्रार्थना का आरम्भ करते थे और फिर क्रमश: कुरान व बाइबिल का पाठ करते।

उस दिन, प्रार्थना के लिए एकत्रित उसी भीड़ में से एक व्यक्ति ने उनकी हत्या कर दी। वह एक भक्त के वेश में आया था; गाँधीजी के पाँव छूने के बाद उसने काफी नजदीक से तीन गोलियाँ चलायीं जब गाँधीजी चबूतरे की तरफ जा रहे थे, जहाँ बैठकर वह प्रार्थना की अगुआई करते थे। रास्ते पर पड़े खून के छींटे अब भी ताजे थे। हत्यारे को पकडऩे के दौरान मची भगदड़ में भीड़ ने रास्ते के दोनों तरफ बिखरे फूलों को कुचल डाला था। वहाँ उपस्थित छोटी-सी भीड़ में मैं प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरू, गृहमन्त्री सरदार पटेल, शिक्षामन्त्री अबुल कलाम आजाद और रक्षामन्त्री बलदेव सिंह को देख पा रहा था। सब-के-सब कहीं खोये हुए थे। वे सब नितान्त अकेले नजर आ रहे थे जैसे कि अब उनका कोई पथ-प्रदर्शक नहीं रहा। वहाँ मेरे पहुँचने के तुरन्त बाद गवर्नर-जनरल माउण्टबैटेन भी पहुँचे। महात्माजी के शरीर को, जो एक स्टेज पर रखा जा चुका था, उन्होंने सलामी दी।

‘भगवान का शुक्र है कि हत्यारा पंजाबी नहीं है और न ही मुस्लिम है’— बलदेव सिंह ने माउण्टबैटेन से कहा, “हम इन तथ्यों को प्रसारित कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारे शहरों में तनाव की स्थिति बनी हुई है।” गाँधीजी के बारे में चर्चा करते हुए एक बार माउण्टबैटेन ने कहा था कि वह ईसा मसीह या गौतम बुद्ध की तरह प्रतीत होते हैं। दरअसल, भारतीय हाथों में सत्ता-हस्तान्तरण के समय भड़क उठे दंगे के दिनों में गाँधीजी से बातचीत के दौरान उन्हें हमेशा यही एहसास हुआ था।

अब तक लोगों का हुजूम बिड़ला भवन पहुँचने लगा था। लोगों की बढ़ती हुई भीड़ को देखते हुए भारी संख्या में तैनात पुलिस ने रास्तों पर अवरोधक लगा दिये थे। गाँधीजी इसकी स्वीकृति कभी न देते क्योंकि वह सुरक्षा को लेकर किसी भी प्रकार का हंगामा खड़ा करने के खिलाफ थे। वह अकसर कहा करते थे कि नेताओं को लोगों से दूरी नहीं बरतनी चाहिए। इसीलिए सरकार द्वारा सुरक्षा मुहैया कराने के प्रस्ताव को उन्होंने नामंजूर कर दिया था।

अब बिड़ला भवन में लोगों का सैलाब-सा उमड़ आया था। वे सब गाँधीजी का प्रिय भजन ‘ईश्वर, अल्ला तेरो नाम’ गा रहे थे या ‘गाँधी अमर रहें’ का नारा लगा रहे थे। अपने आँसू पोंछते हुए नेहरूजी ने एक चहारदीवारी पर खड़े होकर लोगों को सम्बोधित करते हुए कहा— “हमारे जीवन से प्रकाश तिरोहित हो गया है। बापू नहीं रहे। एक महिमापूर्ण व्यक्तित्व हमारे बीच से चला गया है। अपने प्रकाश-पुंज से हमारे जीवन को देदीप्यमान करनेवाला, गरमाहट पहुँचानेवाला सूरज डूब चुका है और अब हम अन्धकार व ठण्ड में ठिठुरने के लिए अभिशप्त हैं।” नेहरू अपनी भावनाओं पर और अधिक काबू न रख सके और बोलने के दौरान ही फूट-फूटकर रो पड़े। भीड़ में उपस्थित हर चेहरा आँसुओं से नहाया हुआ था। हर किसी को महसूस हो रहा था कि उनके परिवार के सिर से मुखिया का साया उठ गया है— बच्चों को अनाथ और अकेला छोड़कर।

हत्यारे, नाथूराम गोडसे को मैं देख नहीं पाया जिसे बिड़ला भवन के ही एक कमरे में बन्दी बनाकर रखा गया था। मुझे कुछ दिन पहले की वह बात याद हो आयी जिसमें प्रेस ने पश्चिम बंगाल के तत्कालीन मुख्यमन्त्री बी.सी. रॉय के साथ गाँधीजी की वार्ता को उद्धृत किया था। गाँधीजी ने कहा था —”मेरे जीवन का अब क्या फायदा है? न तो जनता के लिए और न ही सत्तारूढ़ लोगों के लिए मेरा कोई उपयोग है। ‘करो या मरो’ (9 अगस्त, 1942 को भारत छोड़ो आन्दोलन के वक्त दिया गया नारा) की सार्थकता आज मेरे लिए और ज्यादा हो गयी है। मैं तो काम करते हुए अपनी अन्तिम साँस में ईश्वर का नाम लेते हुए मरना चाहता हूँ।”

उनकी इच्छा पूर्ण हुई क्योंकि छाती में गोली खाकर गिरते हुए उनके मुख से ‘हे राम, हे राम’ के शब्द निकले। आज भी ये शब्द राजघाट पर बनी गाँधीजी की समाधि पर अंकित हैं। गाँधीजी की स्मृति को अक्षुण्ण रखने के लिए नेहरूजी ने ही नयी दिल्ली व पुरानी दिल्ली के बीच की यह जगह चुनी थी।

कलकत्ता में हुए हिन्दू-मुस्लिम दंगों के वक्त वह एक अकेली शक्ति थे। अकेले, खुद के बलबूते उन्होंने तमाम हिन्दू व सिखों को अपने उन छोटे-बड़े, घातक या सामान्य हथियारों का समर्पण करने के लिए राजी कर लिया था जिनका उपयोग वे ‘मुस्लिम डायरेक्ट एक्शन पिटीशन’ के खिलाफ कर रहे थे। देश के बँटवारे ने घृणा व वैमनस्यता की जो आग जलाई थी उसे और कौन बुझा सकता था?— आग, जिसे हिन्दू महासभा और मुस्लिम लीग दोनों ही भड़काने की कोशिश कर रहे थे।

मैंने जूते उतारे और उस जगह पर चहलकदमी करने लगा जहाँ गाँधीजी दोपहर की प्रार्थना किया करते थे। मुझे महसूस हुआ कि कोई चीज थी जिसने मुझे अपनी गिरफ्त में ले लिया था— शायद आस्तिकता या आध्यात्मिकता से भरपूर आबो-हवा, जो मेरी साँसों के जरिये मुझे अनुप्राणित कर रही थी। मुझे कुछ दिनों पहले की घटना याद आयी जब मैं भी महात्मा गाँधी की प्रार्थना सभा में शामिल हुआ था। उस दिन मदनलाल पाहवा ने उस चबूतरे के पीछे बम-विस्फोट किया था जिसपर गाँधीजी भाषण देने के लिए बैठे थे। आवाज सुनकर भी मैंने उसे पटाखे जैसी कोई चीज समझा क्योंकि गाँधीजी ने उस विस्फोट पर जरा भी प्रतिक्रिया नहीं जाहिर की। उन्होंने अपना प्रवचन जारी रखा जैसे कि कुछ हुआ ही न हो। अगली सुबह अखबारों के मार्फत ही मुझे पता चला था कि वह धमाका बम का था।

उस दिन के भाषण में मुझे गाँधीजी के शब्द याद आये— ”हिन्दू और मुस्लिम मेरी दो आँखें हैं।” मैंने सोचा कि क्या राष्ट्र उस आवाज को फिर सुन पाएगा जिसे एक उन्मादी हिन्दू ने खामोश कर दिया उनकी कुर्बानी के बाद क्या धार्मिक एकता स्थापित करने का उनका अभियान पूरा हो पाएगा? पर यह तो है कि कम-से-कम, उनकी मृत्यु ने हिन्दू, मुसलमान, सिख व ईसाई— सभी धार्मिक समुदायों को दु:ख की इस घड़ी में एक जगह लाकर खड़ा कर दिया था। बापू के न रहने का शोक सबने सामूहिक रूप से व्यक्त किया था। पर अब भी, षड्यन्त्रकारी, आतंकवादी व धर्मान्ध लोग उस सामाजिक एकता को नष्ट करने की कोशिश में लगे थे जिसे गाँधीजी ने स्थापित करने का यत्न किया था। साम्प्रदायिक उन्माद की जो आग भड़क रही थी उसको बुझाने की कीमत गाँधीजी ने अपने जीवन की आहुति देकर चुकायी। उनकी हत्या के बाद हर चीज अपनी जगह पर थम गयी मालूम होती थी—अपराध व निर्दयता भी। पूरा देश स्तब्ध था— अन्धकार में उस रोशनी को तलाशते हुए जिसकी चमक सिर्फ गाँधीजी प्रदान कर सकते थे। पश्चाताप की एक भावना सबमें घर कर गयी थी— इस अहसास के साथ कि उनकी आपसी घृणा ने पूरे भारतवासियों को इस कदर अन्धा कर दिया था कि उनमें से एक ने इस धरती के महानतम व्यक्ति को मार डाला।

मैं वापस लौटा तो कार्यालय का समाचार-कक्ष उदासी में डूबा हुआ था। मैंने किसी से कोई बात नहीं की। उनकी तरह, मैं भी असुरक्षित महसूस कर रहा था। हम सब आनेवाले कल के लिए, भविष्य के प्रति आशंकित थे। बगैर किसी व्यवधान के मैं अपनी कुर्सी पर बैठ गया— रिपोर्ट लिखने के लिए। मैं न जाने कितना कुछ लिखना चाहता था, पर अपने हाथों को सन्तुलित रख पाना भी मेरे लिए मुश्किल साबित हो रहा था। किसी तरह से मैंने अपनी अँगुलियों में कलम फँसाई और कुछ शब्द लिखने की कोशिश की, पर मेरे आँसुओं में भीगे वे शब्द अपठनीय हो चले थे। सम्पादक महोदय ने मुझे बुलाकर कहा कि जो कुछ भी मैंने लिखा है उसे धीमे-धीमे पढूँ। परन्तु मैं फूट-फूटकर रो पड़ा। खुद को सँभालने में मुझे थोड़ा वक्त लगा और तब मैंने रिपोर्ट तैयार की। खबर कुछ इस प्रकार थी—

वह शख्स, जो ‘महात्मा गाँधी’ के नाम से जाना जाता था; नहीं रहा। एक धर्मान्ध हिन्दू, नाथूराम गोडसे ने उनकी हत्या कर दी। यह हत्या सिर्फ हत्या ही नहीं है, अपने इस कृत्य से उसने और भी बहुत कुछ किया है। उसने धर्म के नाम पर पागलपन व उन्माद को पुनरुज्जीवित करने की कोशिश की है।

गोडसे अकेला नहीं था। सरकार को भरोसा है कि उसके पीछे भारत के धर्मनिरपेक्ष मूल्यों व ताने-बाने को नष्ट करनेवाली षड्यन्त्रकारी शक्तियाँ हैं। सूत्रों के मुताबिक गोडसे के पीछे ‘हिन्दू महासभा’ का हाथ था। और दिनों की अपेक्षा कुछ देर से, शाम के तकरीबन चार बजे गाँधीजी अपने कमरे से निकलकर प्रार्थना स्थल की ओर जा रहे थे। वह आधे रास्ते में ही थे, जब गोडसे ने उन पर एक-एक कर तीन गोलियाँ चलायी और ‘हे राम’ कहते हुए गाँधीजी गिर पड़े।

इससे आगे मैं कुछ नहीं लिख सका। एजेन्सी की खबर, मेरी खबर के साथ जोड़ दी गयी। शोक और गुस्सा मेरे ऊपर इतना हावी था कि सम्पादक द्वारा दी गयी दूसरी रिपोर्ट का मैंने अनुवाद तक नहीं किया। वह खबर पूना में फूट पड़े साम्प्रदायिक दंगों के बारे में थी। गोडसे पूना शहर का ही रहनेवाला था। मैं इतना परेशान था कि दंगों के बारे में कुछ भी सुनना, पढऩा या लिखना नहीं चाहता था। गाँधीजी हिन्दू-मुस्लिम दंगों के ही शिकार हुए थे। ऐसे में पाठकों को फिर से एक और साम्प्रदायिक दंगे की खबर मैं क्यों दूँ? नतीजतन अखबार में यह खबर नहीं छपी।

अगली सुबह सम्पादक ने मुझे तलब किया— डाँट-फटकार के लिए नहीं, बल्कि यह समझाने के लिए कि वस्तुपरकता पत्रकारिता के मूल सिद्धान्तों में से एक है। इसीलिए, मुझे अच्छी या बुरी जैसी भी घटनाएँ हों, उनकी खबर बनाने की जिम्मेदारी उठानी चाहिए और अपनी भावनाओं को अपने फैसलों पर हावी नहीं होने देना चाहिए। मुझे एहसास हुआ कि सम्पादक महोदय का कहना सही था।

गाँधीजी की हत्या की इस दुखद घटना ने मुझे मानसिक तौर पर दृढ़ता प्रदान की। मैंने पत्रकारिता के क्षेत्र में रहने का निर्णय कर लिया। मैंने महसूस किया कि इस पेशे में रहते हुए गाँधीजी के मूल्यों का प्रचार-प्रसार किया जा सकता है। तब से न जाने कितने साम्प्रदायिक दंगों की खबरें मैंने बनायी होंगी। पर, अकसर मैं यह सोचकर आश्चर्यचकित होता हूँ कि गाँधीजी के शब्दों— ”हिन्दू और मुस्लिम मेरी दो आँखें हैं”— के भारतीय सन्दर्भ में सच साबित होने में आखिर कितना वक्त लगेगा? आखिर कब दोनों समुदाय उनके दिखाये गये रास्ते पर चलेंगे और उनके सन्देश को फैलाएँगे जिसकी कोशिश गाँधी ने मरते दम तक की थी? सच तो यही है कि गलत तरीकों को अपनाकर हम सही परिणाम प्राप्त नहीं कर सकते।