आज 6 जुलाई को मैसूर श्रीनिवास सथ्यू 90 वर्ष के हो गए हैं। एमएस सथ्यू अपनी महज एक फिल्म गरम हवा (1974) के कारण ही नए भारतीय सिनेमा के इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। गरम हवा, देश का विभाजन (पंजाब और बंगाल का विभाजन पढ़ें) करने वाली बीमार मानसिकता पर गहरी चोट करती है। गरम हवा, अपनी बात बलराज साहनी द्वारा निभाए गए सलीम मिर्ज़ा के यादगार किरदार (जो कि उनका आखिरी अभिनय भी रहा) के जरिए कहती है कि किस प्रकार सलीम मिर्ज़ा और उनके परिवार पर लगातार तमाम मुसीबतें आती हैं बावजूद इसके ये न तो उन्हें उनकी मानवता से डिगा पाती हैं और न ही 1947 के बाद आगरा के बिगड़े हुए माहौल में उनके विश्वास को कमज़ोर कर पाती है, जहां पीढ़ियों से मिर्ज़ा का परिवार रहता आया था।

1970 के दशक के मध्य में आयी अपनी इस पहली फिल्म पर उत्साहित करने वाली देशव्यापी चर्चाओं के बीच सथ्यू ने एक बात कही थी, कि “गरम हवा में मैं राजनेताओं द्वारा खेले जा रहे खेल का पर्दाफाश करना चाहता था कि इस खेल में इंसानी ज़िंदगी का मूल्य कुछ भी नहीं है। यहां मैं सिर्फ भारत की बात नहीं कर रहा बल्कि वियतनाम, बियाफ्रा, जर्मनी आदि हर जगह हालात एक ही हैं। हम में से आखिर कितने लोग मुल्क का बंटवारा चाहते थे? अब देखिए, इसके कारण सबको कितना कष्ट झेलना पड़ा है।”

सथ्यू को शायद इसका अंदाज़ा नहीं था कि गरम हवा के रिलीज़ होते ही माहौल वाकई गरमा जाएगा। कुछ हलकों में इसे मुसलमानों का तुष्टीकरण करने वाली फिल्म होने का आरोप लगते हुए कहा गया कि निर्देशक ने गलत जगह हाथ डाल दिया है। वास्तविकता हालांकि काफी अलग थी: सथ्यू ने न केवल एक अद्वितीय सिनेमाई दृष्टि और उच्च कोटि का कथा कौशल दिखाया था, बल्कि उस समय की सामाजिक-राजनीतिक परिस्थितियों की अपनी व्याख्या में निष्ठापूर्वक निष्पक्षता भी बरती थी।

जिनकी वैचारिक संतानें आने वाले वर्षों में दिल्ली की सत्ता पर काबिज होने वाली थीं, उन तत्वों द्वारा लगाए गए आरोपों का जवाब देते हुए सथ्यू ने दलील दी थी कि “मैं इस बात से मुंह नहीं मोड़ रहा कि मुस्लिम शासन के दौरान हिन्दुओं को भी कष्ट का सामना करना पड़ा था। यह सदियों पुराना एक जख्म है जो आज तक हरा है, लेकिन इस पर कोई बात नहीं करना चाहता। आप इसे ऐसे छुपाना चाहते हैं जैसे कि यह कभी था ही नहीं। जब तक आप समस्या पर खुल कर चर्चा नहीं करेंगे और इसे समझना नहीं चाहेंगे, तब तक आप इसे छुपा कर हल नहीं कर सकते।

निर्देशक अपनी बातों को इससे बेहतर तरीके से नहीं रख सकता था। भारत के नए सिनेमा ने जो संकल्प अपने लिए तय किए थे, गरम हवा उसकी मूल आकांक्षाओं के प्रति अपनी आस्था जताती है। इस अर्थ में, कि इसने जीवंत कला और सच्ची राजनीति की दिशा में नए रास्ते खोलने का काम किया। आजादी के करीब पचीस साल बाद बनी इस फिल्म ने ब्रिटिश शासन से मुक्ति के पक्षपातपूर्ण इतिहास और लोक धारणा में दर्ज कई मिथकों को दूर करने की कोशिश की। उपमहाद्वीप के टुकड़े होने के लिए जिस प्रकार मुसलमानों को अकेले दोषी ठहराया जा रहा था उससे गंभीरता से निपटने की आवश्यकता थी और सथ्यू द्वारा इसे बखूबी कलात्मक ढंग से किया गया। फिल्म को राष्ट्रीय एकता के लिए मिलने वाला पुरस्कार उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि और मान्यता थी जो उसे प्राप्त हो सकती थी।

जूते बनाने का व्यापार करने वाले मिर्ज़ा और एके हंगल द्वारा निभाए गए हिन्दू पड़ोसी के बीच की दोस्ती – एक ऐसी दोस्ती जो ‘देशभक्ति’ या ‘अलग पहचान’ के नाम पर फैलाए जा रहे जहर के लिए किसी काम की नहीं थी– एक ऐसी धुरी है जिसके ऊपर फिल्म का कथानक या उसमें निहित समावेश की राजनीति टिकी हुई है। जैसा कि फिल्म के रिलीज के समय उपन्यासकार अत्तिया हुसैन ने लिखा भी था, कि “गरम हवा की त्रासद अंतर्वस्तु ऐतिहासिक घटनाओं के अमानवीय पहलुओं के खिलाफ मानवीय गरिमा का एक उत्कृष्ट दस्तावेज बन जाती है।”

यदि कला का मूल्य समय के बहाव में टिके रहने की कसौटी में निहित है, तो यह कहने की जरूरत नहीं है कि गरम हवा उस परीक्षा को अच्छी तरह से पास करती है। इसके निर्माण के लगभग पचास साल बाद जब हम इसे आज देखते हैं, तो हम में से कई की आत्मा एकदम वैसे ही बेचैन हो उठती है या कहें कि उसके निस्सहाय किरदारों के प्रति हमारे मन में वैसी ही करुणा उमड़ पड़ती है, जैसा हमने पहली बार फिल्म देखने पर महसूस किया था। फिल्म के विषय की सार्वभौमिकता और इसके फिल्मांकन में निहित शिद्दत और जुनून ने एक आलोचक को यह लिखने पर मजबूर कर दिया था: “राजनीतिक और सिनेमाई दोनों स्तरों पर उल्लेखनीय रूप से परिपक्व गरम हवा को दुर्लभ कौशल के साथ निर्देशित किया गया है। कई दृश्य – विशेष रूप से अंत में बूढ़ी दादी की मृत्यु और अपनी विस्मृत शादी को इतने लंबे समय बाद दोबारा याद करना – सत्यजीत रे से तुलना के योग्य हैं।”

यहां शायद एक और व्याख्या किए जाने की जरूरत महसूस होती है। गरम हवा के बारे में सत्यजीत रे की सराहना तो उनके निबंधों की चर्चित किताब- ‘आवर फिल्म्स, देयर फिल्म्स’ में सर्वसुलभ है, लेकिन चर्चित समीक्षक और रे के प्रशंसक इक़बाल मसूद खुद इस सराहना से शायद आश्वस्त नहीं थे। मसूद ने भले यह टिप्पणी की थी कि सथ्यू की पहली फिल्म को गंभीरता से लिया जाना चाहिए, लेकिन फिल्म के कुछ भावुक पलों को लेकर वे उतने उत्साहित नहीं थे।

जो भी हो लेकिन विख्यात आधुनिकतावादी उर्दू लेखिका इस्मत चुगताई द्वारा लिखी गई लघु कथा पर आधारित गरम हवा, आम सहमति से, विभाजन की उस त्रासदी का सेल्यूलाइड पर सबसे रचनात्मक और अंतरदृष्टिपूर्ण चित्रण है जिसे अंग्रेजों ने जाते-जाते हम पर मढ़ दिया था। जब इस तरह की त्रासदी किसी देश पर आती है तो इसमें कोई शक नहीं कि तमाम लोगों को बिना किसी गलती के कष्ट झेलना पड़ता है, लेकिन इसके साथ ही कुछ लोग अमानवीय ताकतों के समक्ष झुकने के बजाय और मजबूत हो कर उभरते हैं। सलीम मिर्ज़ा और उनके स्नातक बेटे सिकंदर (जिसका किरदार फारुक़ शेख़ ने निभाया है) दोनों को बाद वाली श्रेणी में रखा जा सकता है जिन्होंने अपने जीवन में घटने वाली दुखद घटनाओं के बाद भी आशा का दामन नहीं छोड़ा या फिर अपने आप को ‘पीड़ित’ के तौर पर नहीं देखा। इसके बजाय, उनके कृत्य इस बात की गवाही देते हैं कि खासकर सिकंदर का यह दृढ़ विश्वास है कि अपने देश में लगाए जाने वाले आरोपों से बचने के लिए किसी दूसरे देश भाग कर चले जाना कम से कम उनके लिए विकल्पों में शामिल नहीं है। अत्तिया हुसैन ने सही ही इंगित किया है कि “सथ्यू का सलीम संयमित, गरिमामय, दयालु और प्रतिबद्ध है।” दूसरे शब्दों में कहें तो, एक ऐसा शख्स जिसने अपनी जवान बेटी को खोया है, फलता-फूलता व्यवसाय और पैतृक हवेली खो दी है, जिसके रिश्तेदार लगातार पाकिस्तान के लिए निकल रहे हैं, वह इतिहास के ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां वह लाखों और लोगों की तरह ही निहायत असहाय है फिर भी उसने हार नहीं मानी है, जबकि उससे इसकी अपेक्षा भी नहीं की जा रही।

गरम हवा, अंत में निराशा और कोरी बयानबाजी पर मानवता और आशा के विजय को दर्शाती है। सथ्यू यदि गरम हवा के आसपास भी कोई दूसरी फिल्म नहीं बना सके तो इसका मुख्य कारण यही हो सकता है कि एक महान कृति को दोहराना बहुत मुश्किल होता है, भले असंभव न हो।

दुनिया भर के फ़िल्मकारों ने कुल इंसानी अनुभवों के एक अंश के रूप में कामगार वर्ग की हकीकत को सामने लाने के लिए सिनेमा माध्यम का इस्तेमाल लंबे समय से किया है। गरम हवा काल के उस अस्थिर दौर में निबद्ध है जब हजारों उत्तर भारतीय मुसलमान पश्चिम पाकिस्तान चले गए थे, जबकि उससे कई गुना ज्यादा ने यहीं रहना चुना जिसे उन्होंने पीढ़ियों से अपना घर माना हुआ था। ऐसे लोगों पर जिन्ना के दो-राष्ट्र के सिद्धांत का असर नहीं हुआ जिन्होंने यहीं रहना चुना, ऐसे ही धरतीपुत्रों में एक थे सलीम मिर्ज़ा। यही फिल्म की धार्मिक-सामाजिक-राजनीतिक पृष्ठभूमि है।

इस पृष्ठभूमि में सथ्यू ने एक बराबर महत्वपूर्ण पहलू को खोज निकालने का काम किया- आर्थिक-कामगार वर्ग का पक्ष। हिंसा और सुनियोजित साजिशों के दौर में माथे का पसीना बहा कर दो जून की रोटी का जुगाड़ करने की मजबूरी पर फोकस करते हुए निर्देशक ने बड़े महीन ढंग से कोई प्रत्यक्ष हस्तक्षेप किए बगैर कामगारों की ज़िंदगी को निराश और थोड़ा-बहुत बगावत के एक मिश्रण के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है।

सलीम मिर्ज़ा या फिर उनका बेटा सिकंदर इस तरह के नागरिक हैं जिनपर किसी भी देश/समाज/समुदाय के कामगार-वर्ग के आंदोलन को गर्व होगा। मिर्ज़ा जूते के छोटे व्यापारी हैं जो अपना व्यवसाय बैंक के ऋण और गिनती के समर्पित कामगारों के सहयोग से चलाते हैं। वह अमीर नहीं हैं लेकिन इतना कमा लेते हैं कि आराम के साथ अपनी पुश्तैनी हवेली में परिवार के साथ रह सकते हैं। बंटवारे ने उनके जैसे ईमानदार और सम्मानित व्यक्तियों को भी बैकों से ऋण लेने में मुश्किल पैदा कर दी है। हर मुसलमान को शक की नज़र से देखा जा रहा है कि वह ऋण चुकाये बगैर ही कहीं पाकिस्तान न भाग जाए!

एक तरफ मिर्ज़ा का व्यवसाय डूब रहा है और दूसरी तरफ उसके रिश्तेदार एक-एक कर के पाकिस्तान के लिए रवाना हो रहे हैं। इसके साथ ही परिवार पर भी दुःख के पहाड़ टूट रहे हैं। अंत में मिर्ज़ा अपनी पत्नी और अपने शिक्षित बेरोजगार बेटे सिकंदर के साथ ही रह जाते हैं। अनेक सलाहों के विपरीत सिकंदर यह तय करता है कि वह यहीं रुकेगा और पूर्वाग्रह और अराजकता के माहौल के बीच ही अपने लिए एक जगह बनाएगा।

इस सन्दर्भ में, सिकंदर और उसके हिन्दू और सिख दोस्तों के साथ वाला एक दृश्य जिसमें उसके तरह से सभी बेरोजगार सड़क किनारे वाली एक चाय की दूकान पर पर चाय पी रहे हैं, विशेष तौर पर ध्यान देने योग्य है। जब सिकंदर का एक दोस्त उस पर कटाक्ष करते हुए बोलता है कि उसे पाकिस्तान चले जाना चाहिए क्योंकि उसके जैसे लोगों को पाकिस्तान में आसानी से काम मिल जाएगा। इस बात पर सिकंदर भड़क कर तुरंत जवाब देता है कि उसे अपनी जन्मभूमि पर एक अच्छे रोजगार की मांग करने का उतना ही अधिकार है जितना कि किसी और को है। कहने की जरुरत नहीं है कि यह दृश्य मुख्य रूप से वर्ग और धार्मिक पहचान के कई अर्थों से भरा हुआ है। 2020 के भारत में इस दृश्य को देखना, जब सामाजिक और राजनीतिक पतन रसातल की गहराइयों में जा चुका हो, रोजगार और काम के अधिकार की बात मज़ाक ही जान पड़ती है।

त्रासदी यह है कि इस समय जब देश बहुसंख्यकवादी हमलों से त्रस्त छटपटा रहा है, ऐसे तमाम अधिकार जो मुस्लिम अल्पसंख्यकों को अपने आप ही मिलने चाहिए थे उन सब पर सवालिया निशान है बल्कि वे सीधे खारिज किए जा रहे हैं। बिल्कुल वैसे ही जिस कालखंड में गरम हवा को रचा गया है। वास्तव में, न जाने आज कितने सिकंदर हैं जो सथ्यू के किरदार से भी ज्यादा कठिन परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं। जाहिर है, फिर आज के माहौल में इसमें कुछ भी असामान्य नहीं जब वे कहते सुनाई देते हैं कि उनके पूर्वजों ने जिन्ना को अनसुना कर के गलती कर दी थी।

गरम हवा का अंत एक नाटकीय विरोध प्रदर्शन के दृश्य से होता है। यदि कुछ दर्शकों को यह उपदेशपूर्ण लग रहा है तो उन्हें यह बताए जाने की जरूरत है कि यह विरोध प्रदर्शन केवल कहानी के तर्क का अनुसरण कर रहा है। कथानक में एक महत्वपूर्ण मोड़ पर पिता अपने पुत्र से सीखता है कि धार्मिक, आर्थिक या किसी भी अन्य समस्या से भागना कोई स्थायी समाधान नहीं है, चाहे वह धार्मिक, आर्थिक या अन्य कोई भी समस्या हो। जरूरी नहीं कि संघर्ष में जीत हासिल हो, लेकिन संघर्ष के साथ कदम मिला कर चलने में ही जीवन की संतुष्टि है। गरम हवा का आखिरी फ्रेम उसकी मूल भावना के सर्वथा अनुकूल है जब समाज के हर तबके के बूढ़े और जवान, अनुभवी और ऊर्जावान, सभी एक इंकलाबी बैनर के नीचे इकठ्ठा हो कर रोजगार के अधिकार की मांग कर रहे हैं, अपने कठिन परिश्रम के बदले प्रतिष्ठापूर्ण जीवन जीने का अधिकार मांग रहे हैं; और अंत में सम्मान और शांति के साथ सह-अस्तित्व का आधिकार मांग रहे हैं।

कहते हैं कि आशा सभी इच्छाओं में से सबसे स्थायी और आग्रहपूर्ण भाव है। यहां तक कि सर्वाधिक निराशाजनक परिस्थितियों में भी ऐसे पीड़ित और संघर्षरत लोग हैं जो आशा का साथ न छोड़ने के लिए जाने जाते हैं। आज दुखद रूप से एक ऐसे समय में जब कॉर्पोरेट और उनकी संरक्षक राज्य मशीनरी द्वारा अथक हमलों के साथ विभिन्न प्रकार के विरोधाभासों का शिकार होने के बाद कामगार वर्ग का आंदोलन तीस साल पहले के संघर्ष की धुंधली परछाई तक नहीं रह गया है, सलीम मिर्ज़ा और सिकंदर के चमकते उदाहरण का एक गंभीर आवाहन आशा और आत्मविश्वास की बहाली के स्रोत के रूप में काम कर सकता है।

इसमें कोई शक नहीं है कि सलीम मिर्ज़ा खुद मालिक है जो गिनती के कारीगरों से काम लेते हैं और उसके बदले उन्हें पैसे देते है, लेकिन उनके मामले में मुनाफा कमाने की मंशा स्वार्थ तक नहीं पहुँचती। खोरी एक मात्र लक्ष्य नहीं है। मिर्जा के यहां काम करने वाले कारीगर न तो मिर्ज़ा की तरह खाते हैं और न ही मिर्ज़ा की तरह आराम पाते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं कि उनमें से कोई भूख से मर रहा हो, जबकि यह स्थिति हमारे देश में व्यवसायी-कामगार के सम्बन्ध में अक्सर देखी जाती है। इसके अलावा, अपने कारीगरों से मिर्ज़ा को जो इज्जत मिलती है वह मालिक की ओर से कुछ हद तक बलिदान के बगैर संभव नहीं है।

एक बात और ध्यान देने वाली ये है कि सलीम मिर्जा खुद को अपने कर्मचारियों से श्रेष्ठ नहीं समझते। उनके भीतर अगर कोई अकड़ बची है भी, तो वह सभ्य और सुसंस्कृत अतीत की एक ऐसी यादगार के रूप में है जो मजहबी नफ़रतों के उभार में छीज रही है, बस कुछ भौतिक लाभ लोभ का मामला है। कुटीर उद्योग नुमा उनका छोटा सा कारखाना जब दगाइयों की आगजनी का शिकार हो जाता है, तो यह कुलीन शख्स एक बार फिर अपना कारोबार खड़ा करने के के लिए खुद मजदूरों के साथ मिल कर काम करता है और उत्पादन के औज़ार अपने हाथों में थाम लेता है। किस्मत को पलटने (इसे इतिहास की साजिशें पढ़ा जाए) की ख्वाहिश में मिर्जा सादे कपड़ों में अपने कामगारों के साथ सामूहिक रूप से दोस्ताना अंदाज में काम पर लग जाता जाता है ताकि खुद अपने, अपने परिवार और साथ में कामगारों के परिवार को बदकिस्मती से उबार सके। कल तक जो मालिक था, आज मजदूर है। भूमिकाएँ पलट गई हैं। इस दृश्य को हालांकि वर्ग संघर्ष के सिद्धांत और अपरिहार्यता के नकार की संभावना के तौर पर देखा-समझा जाना कम से कम एक कामगार मस्तिष्क के लिए बकवास और आत्मघाती साबित हो सकता है।

उपरोक्त्त दृश्य जैसे अन्य जगहों पर सथ्यू की प्रगतिशील राजनीति दिखती है, हालांकि गरम हवा के आखिर में विरोध प्रदर्शन वाला दृश्य निर्देशक के सामाजिक दर्शन को पूरा दिखाता है। यह आम बात है कि बंटवारे के बाद रोजगार की स्थिति में बहुत गिरावट आई थी, लेकिन मुख्य रूप से ऐसे मुसलमानों के लिए संकट ज्यादा था जो यहीं अपने पूर्वजों की जमीन पर रहने का निर्णय ले चुके थे और फिर से नई शुरुआत करना चाह रहे थे। मिर्ज़ा जैसे मुसलमान जो हिंदी पट्टी में रहते थे, उनके लिए मुख्य रूप से यह चुनना कठिन था कि उनको एक नए देश में चले जाना चाहिए जहां लगभग सभी उनके ही धर्म के लोग थे और सुरक्षा के साथ बेहतर भविष्य और पेशेवर सफलता की उम्मीद भी थी या फिर अपने पारंपरिक घर में रहें जहां उन पर रोज आरोप लग रहे थे और ‘अंदरूनी दुश्मन’ का तमगा मिल रहा था।

यही वह पृष्ठभूमि थी जिसमें सलीम मिर्ज़ा और उनके परिवार का दुःख बढ़ रहा था और मृत्यु, पलायन और दिलों से उम्मीद का पानी सूख जाने के बाद सलीम मिर्ज़ा के परिवार में सिर्फ तीन लोग बचे थे। ये लोग पीढ़ियों से आगरा के बाशिंदे थे, जिनके पास कुछ जायदाद, शिक्षा और सामाजिक इज्जत भी थी। उन परिस्थितियों में यह होना ही था कि इन्हें उन अन्य मुस्लिम परिवारों के साथ जिन्होंने पाकिस्तान न जाने का फैसला किया था, संदेह से देखा जाए। इसके बाद भी, इन तमाम मुश्किलों के बावजूद सिकंदर की हिम्मत कि वह आजाद भारत में रोजगार के अधिकार की मांग करे, वह भी अन्य धार्मिक समुदायों के शिक्षित बेरोजगारों के साथ खुल कर, आज के उन युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है जो खुद को इसी प्रकार की स्थितियों में पाते हैं। कलात्मक दृष्टि और सामाजिक अंतर्दृष्टि के साथ गरम हवा ने न केवल कामगार वर्ग की कई प्रमुख वास्तविकताओं की पहचान की, बल्कि यह भी सुझाया कि इन वास्तविकताओं से उत्पन्न समस्याओं का सम्मान और साहस के साथ कैसे सामना किया जा सकता है।

निष्कर्ष के तौर पर, शायद यह जरूरी है कि जिस आस्था के साथ यह निबंध शुरू हुआ था उस पर कुछ शब्द लिखे जाएं, वो यह कि भारत के नए सिनेमा में एमएस सथ्यू अपनी फिल्म गरम हवा के कारण ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। गरम हवा के दो साल बाद सथ्यू ने ‘कन्नेश्वर रामा’ बनाई, जो व्यावसायिक रूप से अधिक सफल हुई लेकिन कलात्मक रूप से यह पिछली फिल्म के आस-पास भी नहीं टिकती है। यह रोबिनहुड जैसे एक किरदार की कहानी है जो अपनी प्रेमिका से धोखा खाने के बाद इस रास्ते पर चल पड़ता है। यह फिल्म सथ्यू के गृह प्रदेश कर्णाटक के मलनाड के जंगली पहाड़ों में बनी है। इसने कुछ हद तक दर्शकों को तो खींचा पर समीक्षकों से कोई सराहना प्राप्त नहीं कर सकी।

कन्नेश्वर रामा के बाद ‘चितेगू चिन्ते’ (बेचैन लाश) नाम का एक राजनीतिक स्पूफ और बारा (अकाल) उन्होंने बनाई, पर किसी भी फिल्म को सफलता नहीं मिली। सथ्यू ने 1980 में युवाओं की बेचैनी पर ‘कहाँ-कहाँ से गुज़र गए’ नाम की फिल्म बनाई लेकिन यह और मामूली निकली।

शायद सथ्यू को इस बात का एहसास हो चुका था कि फिल्मों को वे अपने सर्वश्रेष्ठ दे चुके हैं और जो कुछ भी उनके पास था वह शुरू के वर्षों में ही अच्छी तरह से खर्च हो चुका है। उसके बाद कुछ ठोस नहीं बचा है। इसीलिए उन्होंने अपने को फिल्मों से दूर कर लिया और थियेटर की तरफ मोड़ लिया, जहां से उन्होंने अपनी कला का सफ़र इप्टा के बैनर तले शुरू किया था। अभी लिखते समय ऐसा लगता है कि सथ्यू फिल्मों से इतने लम्बे समय से दूर हैं कि यह विश्वास करना कठिन हो जाता है कि सथ्यू कभी फिल्म निर्माता भी थे! लेकिन फिर, तुरंत ही यह याद आता है कि गरम हवा उन्हीं की महान कृति है।

महज एक फिल्म से चमत्कार पैदा करने वाले सथ्यू ने शुरुआत तो धमाके के साथ की थी लेकिन उनका अंत वैसा नहीं रहा। इसके पीछे शायद एक वजह यह है कि उनके भीतर बहुत कड़वाहट भरी है, जिसे साफ पकड़ा जा सकता है जब वे अपने उन साथियों के बारे में मुंह खोलते हैं जो लगातार सफलतापूर्वक काम करते हुए अपने कलात्मक जीवन को जी रहे हैं। अगर आपके पास जीने का कोई खास कारण नहीं है, तो नब्बे की उम्र एक अवसर अवश्य है जब आप शांति से बैठकर रचनात्मकता के मेले को सामने से गुज़रता हुआ चुपचाप देख सकते हैं।

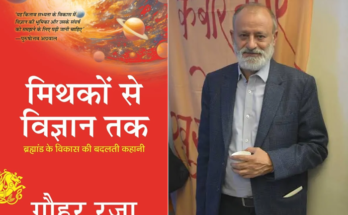

विद्यार्थी चटर्जी मूर्धन्य फिल्म आलोचक हैं जिन्होंने यह लेख जनपथ के लिए लिखा है और इस लेख का अंग्रेजी से अनुवाद अंकुर जायसवाल ने किया है