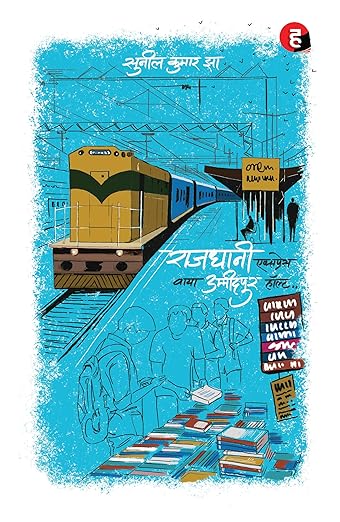

कुछ कहानियां काल्पनिक होती हैं; कुछ तथ्यों के दस्तावेज जैसी; और कुछ कहानियां न कल्पना, न रिपोर्ट, लेकिन जिनमें हाड़-मांस के लोग सांस लेते हैं। सुनील कुमार झा का उपन्यास राजधानी एक्सप्रेस वाया उम्मीदपुर हाल्ट ऐसी ही एक कृति है, जो युवा पीढ़ी की विडंबनाओं, द्वंद्व और स्वप्नों को बेहद आत्मीयता और करुणा के साथ प्रस्तुत करती है।

बिहार के कस्बों से निकल कर दिल्ली के मुखर्जी नगर या तिमारपुर जैसे इलाकों तक फैली यह कथा कोचिंग सेंटरों के कमरों में बसी भूख, पसीना, दोस्ती और हार-जीत की असंख्य कहानियों का पुलिंदा है।

यह उपन्यास दिल्ली से लेकर पटना तक किराये के कमरों में पसरी हुई चुप्पियों का आख्यान है, जहां किताबें और नींद दोनों कम हैं। यह उन युवाओं की कहानी है जो नायक नहीं हैं और शायद कभी बन भी न पाएं, लेकिन जो रोज संघर्ष कर रहे हैं।

सुनील इस उपन्यास को एक प्रतीकात्मक यात्रा में बदल देते हैं। ‘राजधानी एक्सप्रेस’ जो दिल्ली जाती है, लेकिन हर साल न जाने कितनों को अधर में छोड़ जाती है। ‘उम्मीदपुर हाल्ट’ महज ट्रेन का स्टॉप नहीं, बल्कि जिंदगी का ठहराव है।

किरदारों में यथार्थ

लेखक बड़बोलेपन या भावनात्मक अतिरेक से बचते हुए संवेदनशीलता के साथ अपने पात्रों को गढ़ते हैं। यह कृति नायक नहीं गढ़ती, बल्कि असंख्य संघर्षशील चेहरों को हमारे सामने लाती है जो कोचिंग संस्थानों, किराये के कमरों और थकी हुई शामों में पलते हैं। इसकी सबसे बड़ी ताकत इसकी आत्मीयता और सादगी है।

उपन्यास का नायक ‘मैं’, एक सहज लेकिन सजग दृष्टा है। वह खुद इस यात्रा का यात्री है, लेकिन साथ ही एक संवेदनशील गवाह भी, जो अपने साथ बाबा, कीड़ा, शशि, चंद्रशेखर, दिवाकर और संजना जैसे किरदारों को लेकर पाठकों के सामने एक पूरा संसार रचता है।

बाबा अपने गांव की जड़ों से जुड़ा हुआ है, सरल, लेकिन ज़मीनी। कीड़ा संघर्ष का पर्याय है, जिसके भीतर गुस्से की एक बूंद है जो कभी बह नहीं पाती। शशि और दिवाकर जैसे पात्र उस टूटी हुई शाख की तरह हैं जो हर सुबह सूरज की ओर अपनी एक नई टहनी को बढ़ाने का साहस करती है।

संजना इस उपन्यास की सबसे कोमल आवाज है। वह प्रेमिका नहीं है, न ही कोई सामाजिक आदर्श, लेकिन वह ऐसी उपस्थिति है जो पुरुष-प्रधान दुनिया में थोड़ी-सी रोशनी लेकर आती है। संजना और ‘मैं’ के बीच संवादों में जो सहजता है, वह इस उपन्यास की सबसे बड़ी ताकत है। वहां कोई दिखावटी रोमांस नहीं है, मनुष्यता की एक नरम परत है।

पुस्तक: राजधानी एक्सप्रेस वाया उम्मीदपुर हाल्ट

लेखक: सुनील कुमार झा

प्रकाशक: हिन्द युग्म

मूल्य: रु. 299/

शब्दों की जमीन पर आत्मा के बीज

सुनील की भाषा जीवन के करीब है। यह शैली न तो क्लिष्ट है और न ही साधारण- यह बिल्कुल वैसी है जैसी किसी छात्रावास के कमरे में शाम को दोस्त आपस में बात करते हैं। हिन्दी, अंग्रेजी, भोजपुरी और पंजाबी के शब्दों का सुंदर मिश्रण इसे खास बनाता है।

संवादों की आत्मीयता और कथावाचन की लय इस उपन्यास को पढ़ते समय पाठक को बार-बार रुकने, सोचने और भीतर झांकने को मजबूर करती है। लेखक का यथार्थ के साथ गहरा रिश्ता है। वे भावनात्मकता में नहीं बहते, न ही समाज के घावों पर शुष्क तर्क रखते हैं। वे पाठक को घटनाओं का साक्षी बनाते हैं, निर्णय का अधिकार उसके ऊपर छोड़ देते हैं।

यह लेखन किसी निष्कर्ष को नहीं थोपता, बल्कि पाठक को सोचने, प्रश्न उठाने और अनुभव करने के लिए खुला छोड़ देता है। यही विनम्रता और संवेदनशीलता इस उपन्यास को एक ऐसी ऊंचाई पर ले जाती है जहां साहित्य न केवल पढ़ा जाता है, बल्कि जिया भी जाता है।

शब्दों से परे जीवन

राजधानी एक्सप्रेस वाया उम्मीदपुर हाल्ट उन लाखों युवाओं की स्मृतियों का दस्तावेज है जो अपने भविष्य के लिए वर्तमान को गिरवी रख चुके हैं। यह उपन्यास हमें बताता है कि प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी सिर्फ एक शैक्षणिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक संघर्ष भी है।

असफलता यहां एक शैडो कैरेक्टर की तरह मौजूद है। वह हर दृश्य में है, लेकिन कभी सामने नहीं आती। वह संवादों के बीच छुपी चुप्पी है। लेखक ने आत्महत्या जैसे संवेदनशील विषय को जिस संयम और समझदारी से प्रस्तुत किया है, वह उनकी परिपक्वता का प्रमाण है।

यह किताब माता-पिता को भी आईना दिखाती है, जो अपने बच्चों से अपेक्षाओं का बोझ इस तरह लादते हैं जैसे कि वह उनका प्यार नहीं, उत्तरदायित्व है। यह उपन्यास हमें यह सोचने पर विवश करता है कि “सफलता” ही एकमात्र मूल्य नहीं है।

यह उपन्यास शिक्षा व्यवस्था, अवसरों की असमानता, मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक अपेक्षाओं पर सवाल करता है, लेकिन उपदेश नहीं देता।

जिम्मेदार साहित्यिक कृति

यह कृति एक ऐसे साहित्य का उदाहरण रखती है जो सिर्फ कथा कहने तक सीमित न रहे, बल्कि हमारे समय की आलोचना भी करे, उस पर सवाल भी उठाए।

साहित्य से हमेशा यह अपेक्षा रही है कि वह समय की विडंबनाओं और समाज की सच्चाइयों के पक्ष में खड़ा हो, न कि सत्ता की सुविधा या लोकप्रिय विमर्शों की छाया में। राजधानी एक्सप्रेस वाया उम्मीदपुर हाल्ट इस अपेक्षा पर खरा उतरती है। यह न तो किसी वैचारिक बैनर तले खड़ी होती है, न ही कोई नारा बुलंद करती है; यह बस उन अनसुनी आवाजों को जगह देती है जिन्हें हम अक्सर “कोचिंग जाने वाले बच्चे” कहकर हाशिये पर डाल देते हैं।

यह उपन्यास उन पाठकों के लिए है जो किताबें केवल आंखों से नहीं, दिल और आत्मा से पढ़ते हैं। यह अनुभव न सिर्फ साहित्यिक है, बल्कि मानवीय भी है। यह एक ऐसा पाठ है जो लंबे समय तक आपके भीतर बस जाता है।

[आशुतोष कुमार ठाकुर पेशे से मैनेजमेंट प्रोफेशनल हैं जो साहित्य और कला पर नियमित लिखते हैं]

Ugh, always a pain finding the right link to bet365. This linkvaobet365 site seems to update regularly. Hopefully, it saves me some headaches in the future! Definitely bookmarking linkvaobet365.