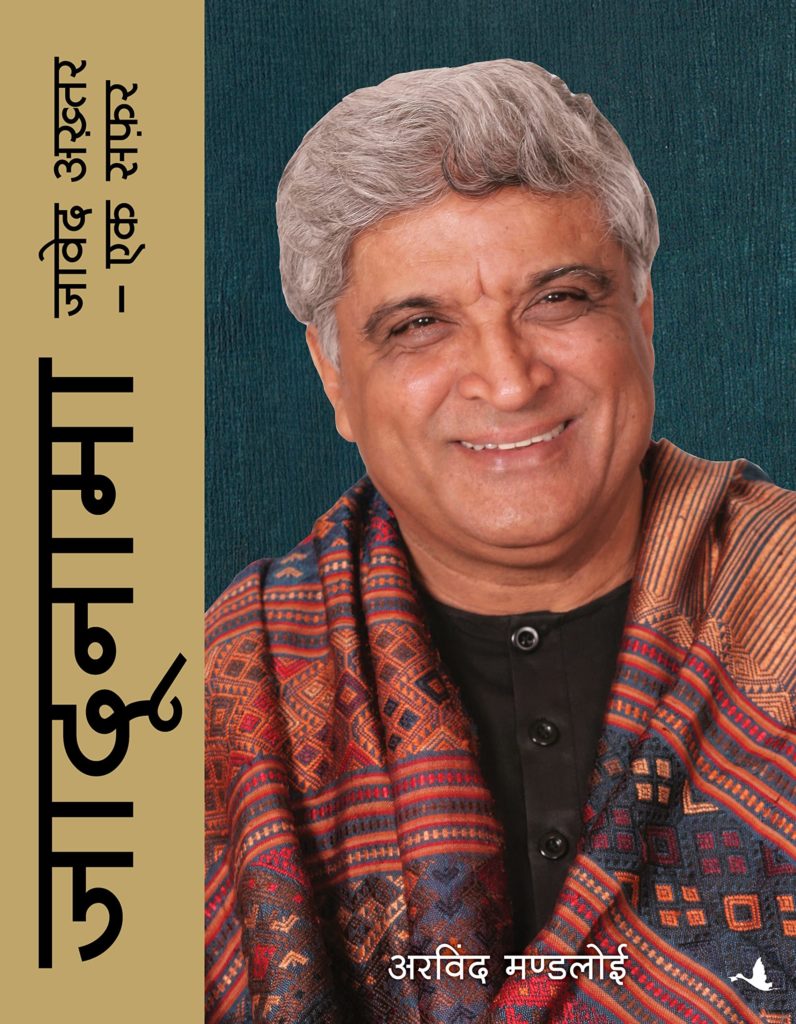

सत्यजीत रे सोसायटी की तरफ से कोलकाता में आयोजित सत्यजीत रे मेमोरियल लेक्चर सीरीज ‘रे टुडे’ का पहला व्याख्यान 2009 में मशहूर स्क्रिप्ट राइटर एवं शायर जावेद अख़्तर ने दिया था। यह व्याख्यान अभी हाल में आई अरविंद मंडलोई की पुस्तक जादूनामा में संकलित है, जो जावेद अख़्तर की ज़िन्दगी और उनके रचनात्मक योगदान पर केन्द्रित है। जावेद अख़्तर के जन्मदिवस 17 जनवरी के मौके पर प्रस्तुत है उनके व्याख्यान का हिन्दी रूपांतर, जो अनुवादक और पत्रकार श्रीप्रकाश ने किया है।

संपादक

मैं सोचता हूँ कि भारत के किसी कोने में रहने वाले किसी भी औसत भारतीय या सिनेमा दर्शक के सामने जब सत्यजीत रे का नाम आता है तो इमेजेज का एक कोलाज उभर कर सामने खड़ा हो जाता है- ‘पाथेर पांचाली’, ‘अपराजिता’, ‘अपुर संसार’, ‘चारुलता’, ‘प्रतिद्वन्द्वी’, ‘मिडिलमैन’ (जन अरण्य), ‘जलसाघर’- और आप पूरी तरह से अभिभूत हो जाते हैं। यह मानवीय प्रकृति है, शायद हमारे लिए यह एक कम्पल्शन है कि हम हर चीज को लॉजिकलाइज करते हैं, प्रोसेस को, परिघटना को समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन कभी-कभी हम इसमें विफल हो जाते हैं क्योंकि जीवन सीधी रेखा नहीं है, खास तौर पर आर्ट। मानवीय प्रगति, बहुत से क्षेत्रों में लॉजिकल है, ऑर्गेनिक है, रेशनल है। आप इसे समझ सकते हैं। लेकिन कभी-कभी यह रेशनलिटी बुरी स्थिति में फंस जाती है। कोई व्यक्ति आता है जो इस आर्गेनिक ग्रोथ का हिस्सा नहीं लगता, कोई शेक्सपीयर आता है, कोई बीथोवन, कोई माइकल एंजेलो आता है, कोई सत्यजीत रे आता है; और हम उसे रेशनलाइज करने की कोशिश करते हैं, उसे समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन जीनियस एक ऐसा एलिमेंट है, जिसे हम आज तक लॉजिकलाइज करने में कामयाब नहीं हो सके हैं।

तो हम क्या कर सकते हैं सिवा इसके कि उनके प्रति सम्मान, निष्ठा जताएं या आभार प्रकट करें कि वह एक समय में थे, और उन्होंने कुछ किया और हमें कुछ दिया। जब सत्यजीत रे सोसायटी ने मुझे बुलाने के लिए फोन किया तो मेरे दिमाग में कुछ यादें ताजा हो गईं कि कब और कैसे मैंने इनके बारे में पहली बार सुना था औार कब मैंने इनकी फ़िल्म पहली बार देखी थी। मैं भोपाल में प्री-यूनिवर्सिटी में था। उन दिनों एक खास लड़के से मेरी मुलाकात हुई जिसने एक फिल्म सोसायटी बनाई थी। उसका नाम था अनिल। उसका सरनेम याद नहीं आ रहा। शायद गुप्ता या अग्रवाल था। उस उम्र में सरनेम बहुत महत्वपूर्ण नहीं होते हैं। वह मिस्टर रे को पत्र लिखा करता था। उसी फिल्म सोसायटी में मैंने ‘पाथेर पांचाली’ देखी थी। तब तक मैंने उस तरह की कोई फ़िल्म नहीं देखी थी। इसके कुछ समय बाद मुझे ‘अपुर संसार’ देखने का अवसर मिला। ‘अपराजिता’ तो मैंने बहुत बाद में देखी थी।

धार्मिक-कट्टरवादी सोच चाहे जिस रंग की हो उसकी मानसिकता एक ही होती है: जावेद अख्तर

कॉलेज के बाद मैं फ़िल्म इंडस्ट्री में आ गया। हम ‘शोले’ और ‘दीवार’ जैसी फ़िल्में लिख चुके थे। तो एक दिन मुम्बई में एक फ़िल्म फेस्टिवल आयोजित हुआ था, जिसमें मैंने जैसे ही थियेटर के फोयर में प्रवेश किया, उन्हें नजदीक से ध्यानपूर्वक देखा, वे सामने खड़े थे। मैं उनको अभिभूत हो कर देख रहा था। हमारी नजरें मिलीं। मैं सोचता हूँ कि उन्होंने मुझे रिकॉग्नाइज किया था। किसी तरह मैंने उनके नजदीक जाने का साहस जुटाया। उन्होंने अपना हाथ आगे बढ़ाया और हमने हाथ मिलाया। यह मेरी उनसे पहली मुलाकात थी। तो इससे पहले कि मैं कुछ कहता कि कुछ अन्य लोग आ गए और हमारी मुलाकात खत्म हो गई। इस मुलाकात के दस-पंद्रह वर्षों बाद, जब मैं कोलकाता में था, तो मैं अपने एक दोस्त अयान रशीद के साथ उनके घर गया था। यह उनसे मेरी लंबी मुलाकात थी। अधिकांश समय वे ही पूछते रहे, क्योंकि मुझमें अपनी बात खुद शुरू करने का साहस नहीं था। उन्होंने ‘शोले’ के बारे में बात की, दूसरी फिल्मों के बारे में बात की। दरअसल मैं उनके प्रति कृतज्ञता से भरा हुआ था। 1976 में दूरदर्शन पर उनका एक इंटरव्यू प्रसारित हुआ था, जिसे पत्रकार अमिता मलिक ने लिया था। इस इंटरव्यू में अमिता मलिक ने ‘शोले’ का जिक्र किया, जो उतना प्रशंसात्मक ढंग से नहीं किया गया था, लेकिन उन्होंने इसका विरोध किया था और कहा था कि ‘आप गलत बोल रही हैं। मुझे गर्व है कि ऐसी फ़िल्में अब भारत में बन रही हैं।’ तो यह मेरा उनसे पर्सनल इंटरएक्शन रहा।

सत्यजीत रे के आर्ट, उनकी प्रतिभा, उनकी संवेदनशीलता और उनकी बारीक समझ के बारे में बात करते हुए मैं खुद को अजीब स्थिति में पाता हूँ। पूरी ईमानदारी से कहूँ तो मैं इसके लिए खुद को अक्षम पाता हूँ। लेकिन निश्चित रूप से जब मैं उनके और उनकी फ़िल्मों के बारे में सोचता हूँ, कुछ खास शब्द मेरे दिमाग में आते हैं, जिनके सहारे मैं अपने लिए उनके आर्ट का विश्लेषण करता हूँ। वे शब्द हैं – डिग्निटी, अंडरस्टेटमेंट और कॉम्पैशन (गरिमा, कम बयानी और करुणा)। अब हम क्या इन सबको सिनेमा में और समाज में प्रासंगिक पाते हैं?

कमर्शियल सिनेमा भी शून्य में जिंदा नहीं रह सकता। यह समाज को रिफ्लेक्ट करता है और समाज सिनेमा को रिफ्लेक्ट करता है। हालांकि, अगर हल्के तौर पर कहें तो, हिन्दी मेनस्ट्रीम सिनेमा किसी यथार्थ की खोज के लिए नहीं जाना जाता। लेकिन तथ्य यह है कि वे एक खास समाज में रहने वाले एक निश्चित दर्शक वर्ग के लिए फ़िल्में बना रहे हैं, और इरादतन या गैर-इरादतन सिनेमा समाज को रिफ्लेक्ट तो करता है। कभी-कभी मैं सोचता हूँ कि अगर आप भारतीय सिनेमा के विलेन की सूची बनाएँ तो आप इस देश के पिछले साठ वर्षों का सामाजिक-राजनीतिक इतिहास लिख सकते हैं। चालीस के दशक में विलेन जमींदार हुआ करते थे। पचास के दशक में विलेन पूंजीपति, उद्योगपति, लखपति हो गया। साठ के दशक में विलेन था शहरी समाज के अंडरवर्ल्ड मैन। सत्तर के दशक में विलेन हीरो बन गया। नब्बे-अस्सी के दशक में राजनेता विलेन हो गया। नब्बे के अंतिम दशकों में पाकिस्तानी घुसैठिया, एक आतंकवादी विलेन था। और अब हमारे पास विलेन ही नहीं हैं। हमने अपने सारे विलेन खर्च कर दिए। तो इस तरह से हम देखें तो डिग्निटी, अंडरस्टेटमेंट, कॉम्पैशन और दूसरे लोगों के प्रति संवेदनशीलता यदि सिनेमा में है तो यह समाज में भी होगा और अगर यह समाज में है तो सिनेमा में भी होगा।

मैं सोचता हूँ कि सत्यजीत रे की फिल्में इन महान मूल्यों की तरफदारी करती हैं। डिग्निटी की बात करें तो आम तौर पर यह आउटडेटेट क्वालिटी हो चुकी है, जो चलन से बाहर है। जब आप ‘पाथेर पंचाली’ के कैरेक्टर पर नजर डालते हैं, जब आप ‘जलसाघर’, ‘अपराजिता’ के कैरेक्टर्स पर नजर डालते हैं तो वे डिग्निफाइड दिखते हैं, भले ही वे गलत हों या सही हों। यह जीनियस फिल्ममेकर किसी को भी गलत नहीं ठहराता है। उसके पास सबके लिए हमदर्दी है। मुझे ‘पाथेर पंचाली’ की वह गरीब औरत, बूढ़ी औरत याद आती है जिसके ईगो को जब चोट लगती है तो वह मरने के लिए निकलती है। वह एक डाइंग डिग्निटी है। मुझे वह छोटा बच्चा याद आता है जो नेकलेस छीन लेता है और उसे तालाब में फेंक देता है। यह डिग्निटी है और वह अपनी बहन की डिग्निटी बचा लेता है। लेकिन आज मैं इस मूल्य के प्रति संवेदनशीलता या लालसा नहीं देखता।

क्यों? शायद डिग्निटी का अर्थ है दूसरों को फिर से सोच-विचार करने का मौका देना, क्योंकि डिग्निटी एक स्थिति है; डिग्निटी में एक स्थिरता होती है। कहीं न कहीं लोगों ने आत्म-विश्वास खो दिया है। एक समाज के रूप में कहीं न कहीं हमने आत्मविश्वास खो दिया है।

सत्यजीत रे के सिनेमा में मैं देखता हूँ कि उनके कैरेक्टर्स ‘रूटेड’ हैं, इसलिए यूनिवर्सल हैं। ‘अपराजिता’ का एक दृश्य है जिसमें लड़का कहीं दूर जा रहा है। माँ बैग पैक कर रही है। वह बैग में गीता रखती है। कुछ होममेड रेसिपी रखती है। वह सामान रखती जा रही है, और बताते जा रही है कि वह उस छोटे से टिन बॉक्स में क्या-क्या रख रही है। वह पूछती है कि तुम्हारे हाथ में क्या है। लड़का बताता है कि यह ग्लोब है। तो यहाँ एक लड़का है जो एक हाथ में गीता और होममेड रेसिपी, तथा दूसरे हाथ में ग्लोब लेकर घर से बाहर जा रहा है। मुझे लगता है कि फ़िल्मकार एक अंडरस्टेटमेंट, एक सटलिटी के साथ वही दिखा रहा है, जो उसका सद्गुण था। एक अन्य दृश्य है ‘अपुर संसार’ का, जिसमें अपु अपने दोस्त के साथ गाँव जाता है, जहाँ उसे एक खास परिस्थिति में शादी करनी पड़ जाती है। ऐसे में वह अपने दोस्त से यह नहीं कहता कि दोस्त दोस्ती तो निभानी पड़ेगी, बल्कि वह कहता है कि मेरे पास कोई दूसरी शर्ट भी नहीं है और मुझे शेव भी तो करना होगा। तो यह अंडरस्टेटमेंट आजकल नहीं दिखता। तो चाहे वो डिग्निटी हो, अंडरस्टेटमेंट हो या कॉम्पैशन हो, लेकिन यह प्रासंगिक है, और मिस्टर रे के वैल्यूज, उनका सिनेमा, उनकी सेंसिबिलिटी भी प्रासंगिक है।

जो बाजार हमारे सामने है, उसमें ‘सटलिटी’ की कोई जगह नहीं है। यह एक बाजार है। मुझे यकीन है कि टूथपेस्ट का विज्ञापन करने वाली एक एडवटरटाइजिंग कंपनी को ‘मोनालिसा’ बेचना बहुत कठिन होगा, क्योंकि वह कहेगी कि हो सकता है यह एक रहस्यपूर्ण एवं गूढ़ मुस्कान हो, पर हमें दांत तो दिख नहीं रहे। मैं जो लिरिक्स लिखता हूँ, तो मैं सोचता हूँ कि तेज रफ्तार और ‘कोलाहल’ के इस बेसुरेपन में मेरे लिखे को कौन समझेगा। याद करें, जलसाघर में एक दृश्य है जिसमें एक कैरेक्टर म्युजिक सुन रहा है और एक जनरेटर की आवाज उसे डिस्टर्ब करना शुरू करती है। पर हमें जनरेटर नहीं दिखता है। यह एक अंडरस्टेटमेंट है। लेकिन जो दिलचस्प है, वह यह कि ‘जलसाघर’ के जमींदार हों, या ‘शतरंज के खिलाड़ी’ में लखनऊ के नवाब, उनके प्रति भी रे का कॉम्पैशन है, उनकी एक समझ है। ये जमींदार और नवाब सही नहीं हैं, लेकिन वे भी मानव हैं, वे अपने ही मूल्यों से बंधे हुए लोग हैं और निर्देशक उन्हें काफी मानवीय नजर से देखता है, काफी कॉम्पैशन से देखता है। लेकिन यह कॉम्पैशन आज कहाँ चला गया है। क्या यह हमारे समाज में है? क्या यह हमारी फ़िल्मों में है? अगर सिनेमा समाज का आईना है तो हम गहरे खतरे में हैं और मेरा मानना है कि सिनेमा समाज का आईना है।

पचास-साठ के दशक में हिन्दी सिनेमा का ऐसा दौर भी रहा है जब हिन्दी फ़िल्मों में औसतन नायक वर्किंग क्लास का होता था, चाहे वो टीचर हो, वकील हो, मिल वर्कर, किसान, स्टूडेंट, कलर्क हो। लेकिन अब वैसा नहीं है। अब हमारा नायक काम नहीं करता है। पिछले 10-12 वर्षों से वह वर्किंग क्लास का नहीं है। वह बड़े से घर में रहता है। वह बहुत धनवान है। वह जब घर से निकलता है तो वह भारत की सड़कों पर नहीं, बल्कि स्विट्जरलैंड या न्यूजीलैंड में होता है। ऐसा क्यों हैं? हम भूत-प्रेत, रहस्य-रोमांच और प्रेम पर तो फिल्में बनाते हैं, हम हर तरह की फ़िल्में बनाते हैं, लेकिन हम शायद ही कभी ऐसी फ़िल्म बनाते हैं जो किसी सामाजिक मुद्दे पर हो। पचास-साठ के दशक में ऐसा नहीं था, लेकिन आज ऐसा ही है। ऐसा क्यों है? कॉम्पैशन के लिए जगह कहाँ है? आज भारत की 75 प्रतिशत आबादी में हमारी दिलचस्पी नहीं है।

इसे भी पढ़ें

- बंगाल का अकाल और ख़्वाजा अहमद अब्बास की फिल्म ‘धरती के लाल’

- दिलीप कुमार: मेरे जीवन भर की प्रेमासक्ति

- हमारे सांस्कृतिक इतिहास का एक ज़रूरी अध्याय है टैगोर का सिनेमा के साथ जुड़ाव

- स्मृतिशेष सौमित्र चटर्जी: वैचारिक भिन्नताओं से परे एक अभिनेता जिसके जाने का दुख सबको है

जब मैं ग्रेजुएशन के बाद 19 साल की उम्र में फिल्म इंडस्ट्री में गया तो वहाँ फ़िल्मों के जानकार लोगों ने मुझे बताया था कि अगर तुम राइटर बनाना चाहते हों तो तुम्हें ऐसी स्क्रिप्ट लिखनी है जो कस्बों- छोटे शहरों के लोगों को पसंद आए, क्योंकि हमारे पास बड़े शहर हैं ही कितने, और बड़े शहरों में थिएटर का किराया इतना अधिक है कि तुम मुश्किल से ही पैसा कमा सकते हो। वास्तविक मुनाफा छोटे शहरों में ही है। इसलिए तुम्हें ऐसी फ़िल्में, ऐसी स्टोरी, ऐसे कैरेक्टर्स बनाने हैं जो छोटे शहरों की कल्पनाओं, आकांक्षाओं, उनकी समस्याओं, उनकी चिंताओं को दिखाए। लेकिन चालीस साल बाद अब यह मंत्र उल्टा हो गया है। आजकल नए फ़िल्मकारों का नजरिया बहुत ही स्पष्ट है। उनकी फ़िल्में जब तक बड़े शहरों और भारतीय डायस्पोरा में अच्छी तरह से चल रही हैं, तो उनके लिए इसका कोई मायने नहीं है कि उनकी फ़िल्में बिहार या यूपी में रिलीज हो रहीं हैं या नहीं। निश्चित तौर पर ये फ़िल्मकार कोई समाजशास्त्री या अर्थशास्त्री नहीं हैं। लेकिन गैर-इरादतन वे कह रहे हैं कि 75 प्रतिशत लोगों का उनके लिए कोई मायने नहीं है, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं हैं। और ये जो 25 प्रतिशत लोग जो ‘शाइनिंग इंडिया’ में रहते हैं, उनसे फर्क पड़ता है। हमें उनके लिए फ़िल्म बनाना चाहिए क्योंकि वे पैसे खर्च कर सकते हैं।

तो अगर मैं 75 प्रतिशत के लिए फ़िल्म बना ही नहीं रहा हूँ तो ‘सर्वजोया’ को क्यों दिखाऊंगा। दुनिया की सभी सर्वजोयाएँ और सभी अपु मेरी फ़िल्म का टिकट खरीदने नहीं जा रहे तो मैं उनके लिए या उनके बारे में फ़िल्म क्यों बनाऊं। हो सकता है कि ‘पाथेर पांचाली’ सहित पचास और साठ के दशक में बनी अन्य फ़िल्मों को भी गाँव की सर्वजोयाओं ने नहीं देखा होगा, लेकिन उन फ़िल्मों में एक पैशन, एक कंसर्न था। लेकिन आज केवल सिनेमा में नहीं, बल्कि हर जगह से कॉम्पैशन गायब है। हम इंसुलर हो गए हैं, स्वार्थी बन गए हैं। और समाज में आई नई समृद्धि ने हमें परोपकारी बनाने की जगह, लालची एवं संवेदनहीन बना दिया है।

यह स्थिति फ़िल्म ‘मिडिलमैन’ में भी देखी गई है। कुछ लोग कह सकते हैं कि मिडिलमैन में सिनिसिज्म है। लेकिन यह सिनिसिज्म नहीं है, यह डीप हर्ट है। निर्देशक देख सकता था कि समाज में क्या हो रहा है। और यदि उसने इसे रिजॉल्व कर लिया होता जो अंत में सोमनाथ (शायद मैं सही नाम ले रहा हूँ) ने वह नहीं किया होता जो किया, और एक साफ-सुथरी अंतरात्मा के साथ उससे बाहर निकल आता। लेकिन उसने किया। और वह लड़की जिसका नाम कोना है, वह वेश्यावृत्ति करते वक्त अपना नाम ज्योतिका रखती है। मेरा उस कोना के प्रति, समाज के कई सारे लोगों के मुकाबले अधिक सम्मान है, क्योंकि कोना स्वयं को ज्योतिका बनाते हुए कहीं न कहीं, किसी न किसी हद तक, किसी न किसी तरह, कोना को बचाने का प्रयास कर रही है। वह कहना चाहती है कि कोना कोई दूसरा है, मैं इस वक्त ज्योतिका हूँ। यहाँ कुछ प्योरिटी, कुछ डिग्निटी बचाने के लिए व्यग्रता से किया गया एक त्रासद प्रयास है। लेकिन सोमनाथ के बारे में क्या कहेंगे। उसने तो अपना नाम नहीं बदला और न ही हम में से किसी ने बदला।

तो देवियों एवं सज्जनों, मैं अब शुरुआत की बात करते हुए अपना भाषण समाप्त करूँगा। एक युवा व्यक्ति अपनी उम्र के 30 के दशक में है, शादीशुदा है और पिता बनने वाला है। वह एक फ़िल्म बनाने का निर्णय लेता है, जो आर्थिक रूप से चलने वाली नहीं है। एक ऐसी फ़िल्म जिसका कोई भविष्य नहीं है। कोई भी इस फ़िल्म में एक पैसा लगाने को तैयार नहीं है। सारी परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि उसे अपने सुविधाजनक काम में ही लगे रहना चाहिए था। लेकिन उसने अपने सपने को साकार करना चाहा, और शायद इसमें उसे दो साल लग गए। आखिरकार उसने एक फ़िल्म बना ली। यह एक ऐसी फ़िल्म थी जो पूरी तरह ग्राउंड रियलिटी के खिलाफ थी। उस वक्त उस फ़िल्मकार को हर परिस्थिति ने, हर लॉजिक ने और दुनियादारी की समझ ने यह बताया ही होगा कि उसे यह फ़िल्म नहीं बनानी चाहिए। लेकिन उसने यह किया और शेष सारी बातें तो अब इतिहास हैं। हम सभी जिन्दगी जी रहे हैं, समझौते किए जा रहे हैं, अपनी जिन्दगी को लेकर दुखी हैं। ऐसे काम कर रहे हैं जिसे हम खुद भी माफ नहीं कर सकते। और इसे हम ‘ग्राउंड रियलिटी’ कहते हैं। आप सभी के लिए, और मेरे लिए भी, चाहे हम डॉक्टर हों, इंजीनियर हों, पेंटर हों, बिजनेसमैन, बैंकर हों, या जो भी हों, सवाल यह उठता है कि क्या हम अपनी ‘ग्राउंड रियलिटी’ के साथ जी रहे हैं या हम एक ‘पाथेर पांचाली’ बनाने की कोशिश कर रहे हैं?

आवरण चित्र: अस्सी के दशक में सत्यजीत रे के घर पर कलकत्ते में जावेद अख्तर, शबाना आजमी और ‘फेलू दा’ में सत्यजीत रे को सहयोग करने वाले आईपीएस अफसर अयान राशिद खान। यह तस्वीर सत्यकी घोष ने ली थी और 1 मई, 2018 को Satyajit Ray – The Legend नामक फ़ेसबुक पेज पर पोस्ट हुई थी, वहीं से साभार प्रकाशित है।

Can you be more specific about the content of your article? After reading it, I still have some doubts. Hope you can help me.