‘‘यार, तुम्हारे गमले में ये लाल गुलाब बहुत सुंदर लगते हैं,’’ कहते हुए मंगलेश ने गेट खोला।

बात नवंबर 2019 के आखिरी दिनों की है जब वह ढेर सारी किताबों के बोझ से भारी थैला कंधे पर लटकाए नोएडा के मेरे मकान में आया था। दरअसल मैंने और दिगंबर जी ने तय किया था कि अफ्रीकी कविताओं का एक वृहद संकलन तैयार किया जाय और कविताओं का अनुवाद मंगलेश से कराया जाय। गार्गी प्रकाशन की अफ्रीका सीरीज के लिए कविताओं का चयन मुझे और मंगलेश को करना था। दस दिन पहले मैंने अफ्रीकी कवियों के दर्जन भर संकलन मंगलेश के पास भिजवा दिए थे और उसने अपने हिस्से का काम काफी हद तक पूरा कर लिया था। हम लोग सारा दिन कविताओं के अनुवाद को अंतिम रूप देने में लगे रहे। बहुत सारे स्थानीय संदर्भ थे जिनके लिए हमने थोड़ा शोध भी किया। इरादा था कि जनवरी 2020 में होने वाले पुस्तक मेले में इस संकलन को ला दिया जाय लेकिन यह संभव नहीं हो सका। कुछ कविताओं के अनुवाद से मंगलेश को संतुष्टि नहीं थी। कोरोना की वजह से लाक डाउन के बाद साथ बैठना संभव नहीं हो सका। अभी नवंबर में मंगलेश ने एक दिन फोन पर कहा कि हम लोग अगले महीने यानी दिसम्बर में किसी दिन बैठें और उसे अंतिम रूप दे दें।

लेकिन 9 दिसम्बर को वह खुद अपनी अंतिम यात्रा पर निकल पड़ा।

मंगलेश से मेरी पहली मुलाकात 1969 में हुई थी और तब से ही हम दोनों के बीच संबंधों की घनिष्ठता अंत तक बनी रही। मैं जुलाई 1969 में गोरखपुर से आया था और मंगलेश पहाड़ के अपने गांव काफलपानी से। मंगलेश को मैं कवि के रूप में नहीं बल्कि एक कहानीकार के रूप में जानता था- उसकी कहानी ‘आया हुआ आदमी’ संभवतः सारिका में प्रकाशित हुई थी। उस समय तक मेरी 6-7 कहानियां छप चुकी थीं- ‘उत्कर्ष’, ‘कहानी’, ‘बासंती’, ‘साप्ताहिक हिंदुस्तान’ आदि में। जल्दी ही मुझे पता चल गया कि मंगलेश मूलतः कवि है और कवि के रूप में ही वह अपनी पहचान बनाना चाहता है। उसने कहानियां लिखनी बंद कर दीं और पूरी तरह कविता के लिए समर्पित हो गया। मैं जैसे-जैसे पत्रकारिता में धंसता गया, कहानियों से नाता टूटता चला गया हालांकि मेरी कहानी ‘भगोड़ा’, जो मंगलेश को बहुत पसंद थी, दिल्ली आने के बाद ‘स्थापना’ के एक विशेष अंक में छपी थी और उस अंक का संपादन अजय सिंह ने किया था। मंगलेश बराबर कहानियां लिखने के लिए मुझे प्रोत्साहित करता पर मेरा रुझान ही बदल चुका था।

हम लोग दक्षिण दिल्ली में आसपास ही रहते थे। मैं लक्ष्मीबाई नगर में रहता था और मंगलेश सरोजनी नगर में। मंगलेश और त्रिनेत्र (जोशी) एक साथ रहते थे। हम तीनों मोहन सिंह प्लेस के काफी हाउस से अपनी दिनचर्या समाप्त कर एक ही बस से साथ-साथ आते, सरोजनी नगर मार्केट के एक होटल में खाना खाते और दोनों टहलते हुए मुझे छोड़ने लक्ष्मीबाई नगर तक आते। उन दिनों दिल्ली की आबादी बमुश्किल 40 लाख थी- आज जैसी भीड़भाड़ नहीं थी। सफदरजंग का फ्लाईओवर अभी नहीं बना था और रेलवे क्रॉसिंग के पास चाय की एक दुकान थी जो रात भर खुली रहती थी क्योंकि भोर में चार बजे से ही वहां अखबार के हॉकर जुटते थे और बांटने के लिए वहीं से अखबार उठाते थे। अनगिनत रातें हमने उस सड़क पर टहलते हुए, गप करते और ठहाके लगाते गुजारीं। बीच-बीच में वीरेन (डंगवाल) आ जाता और पूरी लय के साथ ‘ऐ ग़मे दिल क्या करूं, ऐ वहशते दिल क्या करूं’ गाता। मंगलेश अक्सर गढ़वाली में एक गीत गाता जिसकी पंक्तियां थीं- ‘ऊंची डाड्यों तुम निसि ह्वेजा बडसु देखण दे ले मेरी/हे मेरा हलका ले रूमैल बदसु देखण दे ले मेरी’ (ओ ऊंचे जंगलो, तुम कुछ झुक जाओ और मुझे अपना गांव देखने दो/ओ मेरे हल्के रुमाल, मुझे अपना गांव देखने दो)। वह इन पंक्तियों को सस्वर डूब कर गाता। गाते समय वह एक अजीब से नॉस्टेल्जिया में खो जाता और उसकी आंखें नम हो जातीं।

बाद में 1980 में जब उसकी कविताओं का पहला संकलन ‘पहाड़ पर लालटेन’ प्रकाशित हुआ तब लगा कि कैसे पहाड़ एक पल के लिए भी उसकी चेतना से अलग नहीं हो सका था। कई दशक बाद अपने एक लेख में उसने इस मार्मिक लोकगीत का संपूर्ण रूप से उल्लेख करते हुए बताया कि कैसे उसके पिता अपने हारमोनियम पर प्रायः इसे गाते रहते थे और वह ‘पिता के सामने इस तरह बैठा रहता जैसे एलपी रेकॉर्डों पर हिज मास्टर्स वायस का कुत्ता ग्रामोफोन के सामने बैठा होता है।’ यह एक विरह गीत था जिसमें एक नवविवाहिता अपने मायके को याद करती है। उसके कोमल बाल मन पर इस लोकगीत की अमिट छाप थी।

1970 का दशक अत्यंत उथल-पुथल भरा दशक था। हम सब रोजी-रोटी की तलाश में देश के अलग-अलग हिस्सों से दिल्ली आए थे। हम आजीविका की जद्दोजहद में लगे रहते थे पर हमारी आंखों में जो सपने थे उनमें कोई निजी महत्वाकांक्षा नहीं थी- एक बेहतर समाज बनाने का आदर्श था और एक ललक थी कि इस आदर्श को मूर्त रूप देने में हम क्या भूमिका निभा सकते हैं। 1967 में पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी में हुए किसान आंदोलन का इंदिरा गांधी की निरंकुश सत्ता द्वारा अत्यंत बर्बरतापूर्वक दमन किया गया था।

नक्सलबाड़ी के संघर्ष ने समूचे सामाजिक और राजनीतिक ही नहीं बल्कि सांस्कृतिक परिदृश्य को भी प्रभावित किया था। बांग्ला, हिंदी, पंजाबी, मलयालम, तेलुगु आदि भाषाओं में बहुत सारी कविताएं संघर्ष की थीम पर लिखी जाने लगीं। बंगाल के कवि अब मलय राय चौधरी, सुबिमल बसाक, समीर राय चौधरी आदि द्वारा प्रवर्तित ‘भूखी पीढ़ी’ (हंग्री जेनरेशन) के अराजक दौर से बाहर निकल आए थे और क्रांतिकारी कविताएं लिखी जाने लगी थीं। नये कवियों में सरोज दत्त, द्रोणाचार्य घोष, मुरारी मुखोपाध्याय, समर सेन, विपुल चक्रवर्ती आदि तो थे ही सुभाष मुखोपाध्याय, शक्ति चटोपाध्याय, शंख घोष, सुनील गंगोपाध्याय जैसे वरिष्ठ कवियों ने भी अपनी कविताओं के माध्यम से इस आंदोलन के प्रति समर्थन व्यक्त किया था। पंजाब में अवतार सिंह ‘पाश’, अमरजीत चंदन, लाल सिंह दिल, हरभजन हलवारवी, जगतार, दर्शन खटकड़ जैसे कवियों की कविताएं काफी चर्चित हो रही थीं। पाश और चंदन से तो हम लोगों की प्रायः मुलाकातें भी होती रहतीं। उन्हीं दिनों आंध्र में ‘विरसम’ (विप्लवी रचयितालु संगम) नाम से क्रांतिकारी लेखकों का संगठन बना और श्री श्री, वरवरा राव, के.वी. रमन्ना रेड्डी, ज्वालामुखी, निखिलेश्वर आदि ने श्रीकाकुलम और नक्सलबाड़ी के किसान संघर्ष से प्रेरणा लेकर बहुत सारी कविताएं लिखीं। हिंदी लेखन पर भी इसका जबर्दस्त प्रभाव पड़ा क्योंकि इन सारी भाषाओं की कविताओं का हिंदी में भी अनुवाद प्रस्तुत करने वाले बहुत सारे लोग थे। उन्हीं दिनों इस संघर्ष से प्रभावित होकर आलोकधन्वा की दो कविताएं ‘गोली दागो पोस्टर’ और ‘जनता का आदमी’ ने काफी धूम मचाई थी। मंगलेश के कवि व्यक्तित्व के निर्माण पर इन सबका असर पड़ा, हालांकि उसने खुद को उस सरलीकरण से बचाया जिसके शिकार बहुत सारे कवि हो गये थे। आलोकधन्वा से हम लोगों की काफी मुलाकातें होतीं, हालांकि वह पटना में रहता थ। आलोक ने निश्चित तौर पर उसे काफी प्रभावित किया और घनिष्ठ मित्र होने के साथ साथ आलोक के प्रति उसके मन में अंत तक आदर का भाव बना रहा।

3 जुलाई 1971 को मेरी शादी थी। 12 जुलाई का उसका लिखा एक अंतर्देशीय पत्र मुझे गोरखपुर में मिला। पूरा पत्र ऊपर से नीचे और दाएं से बाएं तक भरा पड़ा था। मुख्य हिस्सा मंगलेश ने घेर रखा था और पीछे वाले हिस्से में त्रिनेत्र को जगह मिली थी। उसने लिखा- ‘‘आनंद… अब जबकि तुम्हारा ‘पवित्र परिणय’ हो चुका है, दूसरी चिंताओं से तुम मुक्त या कि निश्चिंत रहो। यह अभी तक हमारी इच्छाओं के भीतर ही है कि हम कैसे रहें। माधुरी तुम्हारे संसार से तुम्हें अलग नहीं ही करेंगी- संसार यानी कि हम सब लोग और तुम्हारी सही सोच। मैं 1 जुलाई को घर से लौटा। पिताजी वाकई बीमार थे, जिसमें बुढ़ापा भी शामिल है… 2 जुलाई से यार मैंने ‘सोशलिस्ट भारत’ की नौकरी कर ली है। अपने धुर खिलाफ जाकर। काम बेहद वाहियात है और अव्वल घामड़ लोगों के साथ बैठना पड़ता है… फिलहाल 325 मिलेंगे। खैर। आओगे, तो समझोगे। बल्कि देखोगे।…ज्ञान 2 को पहुंचे और तुम्हें काफी याद कर रहे थे। बल्कि तुम्हें शादी की बधाई भेजना चाहते थे… वह एक अच्छा आदमी पहले है, अच्छा लेखक बाद में। ‘लेखक’ लोगों से हरदम बचने वाला बेपरवाह और निश्छल आदमी। ज्ञान के बारे में आनंद मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकता- सिवा इसके कि उसे देखने से मुझे अपनी सारी हरकतें महज कुछ अतिरिक्त साहित्यिक और सतही मुद्राएं लगने लगीं… अजय-शोभा ठीक हैं। बाबा दि ग्रेट परसों लौट आए हैं। मृत्युबोध यहीं है। विजय मोहन जी अभी नहीं लौटे। पंकज-पद्माशा मेरे लौटने से पहले ही अचानक चले जा चुके थे। सईद ठीक है और स्थायी कुछ नहीं कर रहा है। त्रिनेत्र का रिजल्ट आ गया है। पास-भर। वह रेडियो में कुछ-कुछ कर रहा है… तुम्हें बहुत कुछ लिखने की तबीयत है यानी अपनी ‘पीड़ा’। लेकिन एक कागज जगह में कुछ नहीं लिखा जा सकता- सिवा इसके कि तुम जल्दी आओगे- तुम्हारा मंगलेश।’’ (बाबा दि ग्रेट मतलब शिवमंगल सिद्धांतकर)

उन दिनों दिल्ली का सांस्कृतिक परिवेश अत्यंत जीवंत था। आये दिन मैक्समूलर भवन, सप्रू हाउस, आइफेक्स आदि में शानदार और कलात्मक विदेशी फिल्मों के प्रदर्शन का आयोजन होता रहता था। अगर किसी दिन हम लोग शाम को कॉफी हाउस में नहीं दिखायी देते थे तो तय मानिए कि या तो सामूहिक रूप से कहीं कोई फिल्म देख रहे हैं या किसी नाटक का आनंद ले रहे हैं। मैंने और मंगलेश ने निर्देशक डिसीका की इतालवी फिल्म ‘बाइसिकिल थीफ’ साथ-साथ देखी थी। इसके अलावा रोमन पोलांस्की, फेलिनी, गोदार, त्रुफो, आदि की फिल्मों को भी साथ देखने का मौका मिला। मुझे याद है कि मोहनसिंह प्लेस में कॉफी हाउस के नीचे की मंजिल पर स्थित मिनी कैफे में एक बार आंद्रे तारकोवस्की की किसी फिल्म पर मंगलेश और अनिल सारी के बीच इतनी तीखी बहस हुई कि कई लोगों को बीच बचाव करना पड़ा। अनिल सारी उन दिनों इंडियन एक्सप्रेस से संबद्ध अखबार ‘स्क्रीन’ के विशेष प्रतिनिधि थे। विजय तेंदुलकर, बी.वी. कारंत, मोहन राकेश, बादल सरकार आदि के नाटक भी खूब होते थे। मंगलेश उन दिनों ‘पैट्रियाट’ के साप्ताहिक हिंदी संस्करण में काम करता था। मैंने पैट्रियाट के लिए कई नाटक समीक्षाएं लिखीं।

उन दिनों बंगाल के निर्देशकों में सत्यजित राय और ऋत्विक घटक की काफी चर्चा थी। हम लोग ऋत्विक घटक को बहुत पसंद करते थे। हमें ऐसा लगता था जैसे सत्यजित राय अभिजात्य वर्ग के निर्देशक हैं और ऋत्विक घटक हमारे अपने हैं। सप्रू हाउस में ऋत्विक घटक की फिल्मों का एक समारोह आयोजित हुआ था जिसे हम सबने साथ-साथ देखा था। उसी समारोह के दौरान इंटरवल के समय ‘मेघे ढका तारा’ के किसी दृश्य को लेकर इब्बार रब्बी और रत्नधर झा में बहस हो गयी जिसकी परिणति फिल्म खत्म होने के बाद शारीरिक संघर्ष में हुई। वह एक अलग प्रसंग है लेकिन ऋत्विक दा के प्रति हमारा लगाव निर्विवाद था।

ऐसे में कुछ ऐसा संयोग बना कि ऋत्विक दा दिल्ली आये और मेरी और उनकी बहुत घनिष्ठता हो गयी। मैंने ऋत्विक दा को पहले तो मंगलेश सहित अपने सभी साथियों से मिलाया और फिर शाम को एक गोष्ठी का आयोजन किया जो साउथ एवेन्यू में गिरधर राठी के घर पर रखी गयी थी। उस समय तक ऋत्विक दा काफी विवादास्पद हो चुके थे। दरअसल, 1970 में जब उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया तो कुछ विपक्षी सांसदों ने संसद में सवाल उठाया कि ऐसे व्यक्ति को यह सम्मान क्यों दिया गया जिसने महात्मा गांधी के प्रति अपशब्द का प्रयोग किया था। हुआ यह था कि मार्च 1969 में जादवपुर विश्वविद्यालय के छात्रों द्वारा प्रकाशित एक पत्रिका में ऋत्विक दा का इंटरव्यू छपा था जिसमें उन्होंने गांधी जी को ‘सुअरेर बच्चा’ (सुअर का बच्चा) कहा था। इस प्रसंग को लेकर संसद में और अखबारों में काफी हंगामा हो चुका था। ऋत्विक दा की फिल्मों ने हमें बेहद आकर्षित किया था। जब मैंने मंगलेश को ऋत्विक दा से मिलाया तो वह इतना अभिभूत हो गया कि कुछ देर तक समझ ही नहीं सका कि क्या कहे। तकरीबन हफ्ते भर हम लोगों की रोज उनसे मुलाकात होती और गपशप करते। मैं उन दिनों आकाशवाणी में नौकरी करता था। ऋत्विक दा के लिए शाम की शराब का इंतजाम मुझे करना होता था और मैं इधर उधर से कर्ज लेकर इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाता था। अगर मुझे शाम को यह व्यवस्था करने में देर होती तो मंगलेश की जिम्मेदारी थी कि वह ऋत्विक दा को संभाल कर रखे। मंगलेश ने बताया कि इसी बहाने कई शामें उसकी ऋत्विक दा के साथ फिल्म और संगीत पर चर्चा में बीती। बकौल मंगलेश ऋत्विक दा ने उसे बताया कि क्यों अपनी फिल्म ‘अजांत्रिक’ में उन्होंने उस्ताद अली अकबर खान से सरोद पर राग बिलासखानी तोड़ी बजाने को कहा और कैसे उन्होंने ‘मेघे ढका तारा’ में हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत, रवींद्र संगीत और बंगाल के लोक संगीत तीनों का इस्तेमाल किया। मंगलेश की पहले से ही संगीत में गहन रुचि थी और ऋत्विक दा से बात कर उसने अपनी इस रुचि को और भी समृद्ध किया। मंगलेश प्रायः मुझसे कहता कि मैं ऋत्विक दा पर एक लंबा संस्मरण लिखूं और मेरा कहना था कि उस संस्मरण में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो किसी को भी अविश्वसनीय लग सकती हैं इसलिए वह संस्मरण मैं तभी लिखूंगा जब तुम्हारे संपादन में कोई पुस्तक या पत्रिका प्रकाशित हो।

19 नवंबर को यानी निधन से महज 20 दिन पूर्व मंगलेश का फोन आया। उस समय वह संभवतः रवींद्र त्रिपाठी के साथ जनसत्ता अपार्टमेंट में बैठा था। उसने मुझे बताया कि सुधन्वा देशपांडेय की एक पुस्तक सफदर हाशमी पर आयी है जिसमें ऋत्विक घटक का प्रसंग है। उसने मुझसे कहा कि आनंद तुम क्यों नहीं उन संस्मरणों को लिख रहे हो। मैंने फिर वही बात दुहराई कि अगर तुम संपादन करोगे तभी मैं लिखूंगा। मैंने साथ ही यह भी कहा कि तुम इसके लिए जल्दी मन बनाओ क्योंकि हम दोनों में से अगर कोई मर गया तो यह काम अधूरा रह जाएगा। मंगलेश ने जवाब दिया कि ‘नहीं यार मैं अभी मरने वाला नहीं हूं।’ साथ ही उसने हंसते हुए कहा ‘मोदी के बावजूद यह दुनिया बहुत खूबसूरत है।’ एक दिन पहले ही मैंने फोन पर किसी का इंटरव्यू किया था और फोन का रिकॉर्डर ऑन था। दो दिन बाद मैंने देखा कि मेरी और मंगलेश की बातचीत भी रिकॉर्ड हो गयी है। उसे मैंने कई बार सुना- ‘‘आनंद अभी मैं मरने वाला नहीं हूं’’ और सहेज कर रख लिया।

ऋत्विक दा के साथ संगीत पर उसकी निरंतर चर्चा के मूल में उसका संगीत प्रेम था जो उसे विरासत में मिला था। मंगलेश अगर कवि और पत्रकार नहीं होता तो निश्चय ही वह संगीत के क्षेत्र में कुछ कर दिखाता। एक इंटरव्यू में कहीं उसने कहा भी था कि इस बात का उसे अफसोस रहेगा कि चाहते हुए भी वह विधिवत संगीत की शिक्षा नहीं ले सका। अपने एक लेख ‘…जब मेरे गांव का आखिरी पेड़ मुझसे ओझल हुआ’ में उसने संगीत पर जितने विस्तार से लिखा है वह हैरान कर देता है। उस लेख में उसने बताया है कि कैसे भीमसेन जोशी का राग दुर्गा सुनने के बाद उसने एक कविता लिखी जिसमें उसके बचपन के राग की स्मृति भी थीः ‘तभी सुनाई दिया मुझे राग दुर्गा/सभ्यता के अवशेष की तरह तैरता हुआ/मैं बढ़ा उसकी ओर/उसका आरोह घास की तरह उठता जाता था/अवरोह बहता आता था पानी की तरह।’ फिर वह लिखता है दुर्गा एक सभ्यता की तरह था, पानी, पेड़, घास, नदी, पत्थर, चिड़िया जैसी बुनियादी चीज की तरह, जिसके अवशेष ही अब बचे रह गये हैं। उस लेख में उसने कुमार गंधर्व, अमीर खां, पंडित रवि शंकर, आदि की संगीत साधना पर न केवल आत्मीयता से लिखा बल्कि उन बारीकियों का भी विवरण दिया है कि कैसे अमीर खां यमन के विलंबित में कभी एक श्रँगारिक बंदिश ‘कजरा कैसे डालूं’ और कभी आध्यात्मिक बंदिश ‘शाहाजे करम दरवेश निगर’ गाते थे और द्रुत में अक्सर ‘ऐसो सुघर सुंदरवा बालमवा/मइका सुरंग चुनरिया दियहू मंगाय’ गाते थे।

मुझे याद है कि एक बार मित्रों की शाम की एक महफिल में पत्रकार-अभिनेता विश्व मोहन बडोला और मंगलेश की जुगलबंदी जब शुरू हुई तो हम लोग घंटों मंत्रमुग्ध होकर सुनते रहे। उन दिनों बडोला जी मंगलेश के निवास निर्माण अपार्टमेंट के निकट ही, शायद समाचार अपार्टमेंट में रहते थे। संगीत के प्रति लगाव का असर साफ तौर पर मंगलेश की कविताओं में देखा जा सकता है। समाज की विसंगतियों पर कठोरतम ढंग से लिखते समय भी उसकी कविता में जो लयात्मकता देखने को मिलती है उसके मूल में शायद यही संस्कार हैं।

उसका गद्य भी काव्य का आनंद देता है। एक बानगी-

…बाहर एक काली रात है। रात का एक मुंह है जिससे तीखी हू हू करती हवा आती है और बर्फ का सर्द उजास है जिसमें पेड़ खंडहरों की तरह दिखते हैं या यतीमों की तरह अपने काले कंकाल जैसे हाथ उठाए हुए। इन पेड़ों पर एक भी पत्ता नहीं बचा है। उनके बीच से एक आवाज या चीख ऊपर तक आती है। क्या वे रात में रोते हुए पेड़ हैं या कोई भटका हुआ जंगली जानवर या मदद के लिए पुकारती कोई आर्त आवाज? इस गहरी रात में क्या कोई सांस ले रहा है?… और देह के भीतर यह क्या है? शायद उसका उजाला और उसका रुदन। दिन के उजाले में हम उसका रोना देख लेते हैं और उसे किसी अतल से निकाल कर रात के सीने पर रख देते हैं। एक अंतहीन रात और हवा की आवाज। रुको, कहीं मत जाओ, कुछ मत करो, रात की छाती को चीरते हुए इस रोने को सुनो। इसमें बिछुड़े हुए लोग हैं भूली हुई चीजें हैं, उम्र की चट्टान पर लौटती, पछाड़ें खातीं, बिलखतीं बचपन की लहरें हैं। यह रुदन तुम्हें रात भर बहाता हुआ ले जाता रहेगा। रात भर उस रोने की छाया में सो कर जागने पर मैंने देखा पता नहीं यह एक स्वप्न था या स्वप्न जैसी कोई वास्तविकता।

एक बार आयोवा, पृष्ठ 21

सन 2000 में भारतीय प्रशासनिक सेवा के एक अधिकारी डॉक्टर लक्ष्मीधर मिश्र के संपादन में उनकी और अशोक चक्रधर की कविताओं का एक संकलन ‘गूंगी अभिव्यक्तियां’ शीर्षक से प्रकाशित हुआ जिसकी भूमिका उच्चतम न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश रहे जस्टिस जे.एस. वर्मा ने लिखी थी। उसमें उन्होंने बताया है कि 1988 में नाथद्वारा के मंदिर में पूजा अर्चना के लिए बिना किसी भेदभाव के हरिजनों के प्रवेश के अधिकार के पक्ष में उन्होंने जो फैसला दिया उसके पीछे किन कारकों ने काम किया था। उन्होंने इसका श्रेय एक कविता को दिया। उन्होंने लिखा- ‘‘मुझे याद है कि स्कूल के दिनों में मैंने विख्यात कवि सियाराम शरण गुप्त की कविता ‘एक फूल की चाह’ पढ़ी थी। इसमें हरिजनों की व्यथा का चित्रण है तथा छुआछूत जैसे अभिशाप के क्रूर स्वरूप को दिखाया गया है। इसमें एक बीमार हरिजन बच्ची की उस चाह का वर्णन है जो गांव के मंदिर में स्थापित देवता पर चढ़ाए गए फूल को प्राप्त करना चाहती है। उस बच्ची की यह इच्छा पूरी नहीं हो पाती और उसका पिता अपनी बच्ची की अंतिम इच्छा पूरी न कर पाने की पीड़ा से क्षुब्ध है। कविता यहीं समाप्त हो जाती है। इसका विषय मन-मस्तिष्क पर एक अमिट छाप छोड़ता है। फैसला लेते समय मेरे ऊपर इस कविता की छाप मौजूद थी।’’

कविता की इस ताकत का एहसास एक और अवसर पर मुझे हुआ जिसका संदर्भ मंगलेश की कविता से है। मेरे सामने वलसाड (गुजरात) की लता शर्मा का 9 जुलाई 1999 का मंगलेश डबराल के नाम लिखा पत्र है जिसमें उन्होंने बताया है कि किस तरह उनके यहां चौका बरतन करने वाली टीना नामक लड़की ने ‘पहाड़ पर लालटेन’ की एक कविता पढ़ कर आत्महत्या का विचार छोड़ दिया और जीने की आकांक्षा उसके अंदर पैदा हुई। लता शर्मा ने अपने पत्र के साथ मंगलेश के नाम लिखा टीना का पत्र भी संलग्न किया है जिसमें उसने बताया है कि वह एक आदिवासी लड़की है जो 10वीं में फेल होने के बाद घरों में बरतन साफ करने का काम करने लगी। उसने आगे लिखा है कि अपने जीवन से वह बेहद निराश थी और सड़क पर सोचते हुए चलती थी कि कोई ट्रक आकर उसे कुचल दे या जंगल के रास्ते गुजरते हुए कोई सांप डस ले और उसका जीवन समाप्त हो जाय। लेकिन ‘एक दिन आपकी कविता पढ़कर मैं समझी कि लोगों में कैसे जागृति आती है और मैं लालटेन के प्रकाश से उजाले में आ गयी… अब मैं आगे पढ़कर कुछ बनना चाहती हूं…’ उसने अनुरोध किया है कि मंगलेश जी अपनी कविता अपने हाथ से लिख कर हस्ताक्षर सहित भेजें तो बड़ी मेहरबानी होगी। लता शर्मा ने भी अनुरोध किया है कि वह टीना के नाम एक पत्र अवश्य लिख दें और ‘संभव हो तो अपनी हस्ताक्षरयुक्त कविता भी भेज दें।’

30 मार्च 2015 को कवि कृष्ण कल्पित ने अपनी फेसबुक वाल पर लिखा कि ‘‘मंगलेश डबराल ने आज कहा कि वे नाउम्मीदी के कवि हैं… उनकी कविताएं उदासी से लिपटी हुई हैं। मंगलेश जी ने निराशा का अत्यधिक पक्ष लेते हुए कहा कि मैं अपनी कविता से भी निराश हूं…’’। कई बार ऐसा होता है कि कवि को खुद भी यह न मालूम हो कि उसकी कविता की कौन सी पंक्ति कब किसको प्रेरित कर दे। ऊपर जिस प्रकरण का मैंने उल्लेख किया है उससे तो यही बात सिद्ध होती है। इसी गोष्ठी में चंद्रभूषण तिवारी की इस बात पर कि ‘मंगलेश तुम कविता लिखते रहोगे पर खुद को कभी लांघ नहीं पाओगे’, कृष्ण कल्पित ने टिप्पणी की कि ‘मंगलेश जी लांघने/उछलने/कूदने की परंपरा के कवि नहीं हैं। मंगलेश डबराल जैसा सधे कदमों वाला यह कवि पहाड़ का ही हो सकता है। मैदानों में ऐसा धीरज कम देखा जाता है।’

मंगलेश की राजनीतिक पक्षधरता निश्चित तौर पर वामपंथी थी लेकिन यहां भी वह बहुत सधे कदमों का इस्तेमाल करता था जैसा अपनी कविताओं में करता रहा है। उसने एक जगह लिखा भी है कि ‘मैं किसी भी संकीर्ण राजनीतिक घेरेबंदी से बाहर चला जाता हूं और एक हाशिए पर रहने लगता हूं।’ इसे वह घेरेबंदी से लड़ने का एक तरीका मानता था और कहता था कि यह अमानवीकरण के विरुद्ध उसकी एक कोशिश है, ‘स्थायी घेरेबंदी के बरक्स एक स्थायी प्रतिरोध है।’ लेकिन 2014 के बाद उसने जीवन के अंतिम क्षण तक मोदी सरकार की सांप्रदायिक नीतियों, जनविरोधी कार्यकलापों और तुच्छ राजनीतिक स्वार्थ के लिए व्यापक जनसमुदाय को अंधविश्वास और जहालत के गर्त में डालने की प्रवृत्तियों का जमकर विरोध किया। यह विरोध कविताओं तक ही सीमित नहीं रहा। अवार्ड वापसी वाले अभियान से लेकर गोष्ठियों में दिए गए उसके वक्तव्यों और फेसबुक पर लिखी उसकी पोस्टों से साफ पता चलता है कि दमनकारी नीतियों के विरोध में वह खुल कर सामने आया। गोदी मीडिया के एक टीवी चैनल ने उन सबको कांग्रेस का दलाल कहा जिन्होंने अपने पुरस्कार लौटाए थे जबकि पुरस्कार लौटाने की पहली घटना कलबुर्गी की हत्या के बाद हुई थी जो साहित्य अकादमी के पुरस्कृत लेखक थे और जिनके लिए अकादमी ने शोक व्यक्त करने की भी जरूरत नहीं समझी थी। मंगलेश ने अपने एक लिखित पर्चे में कहा था कि

मैं उन लेखकों में से नहीं हूं जो सत्ता के एक स्वरूप का विरोध करते हैं और किसी दूसरे स्वरूप के सलाहकार बन जाते हैं। मैं समझता हूं कि किसी किस्म की सत्ता-राजनीति से साहित्य की पटरी नहीं बैठ सकती। साहित्यिक मूल्य सामंती, एकाधिकारवादी, पूंजीवादी, साम्राज्यवादी और एकतंत्रवादी व्यवस्थाओं के विरोध में चुपचाप लड़ते रहते हैं क्योंकि मनुष्यता से लेखकों-कवियों का व्यवहार ही दूसरी तरह का होता है। साहित्य और सत्ता का कोई मधुर मिलन अगर कहीं किसी व्यवस्था में हुआ हो- चाहे वह समाजवादी व्यवस्था हो या पूंजीवादी- वह अंततः मोहभंग में तिरोहित हो गया। पूर्व सोवियत संघ और कुछ यूरोपीय देशों के उदाहरण हमारे सामने हैं।

एक बार आयोवा, पृ. 41

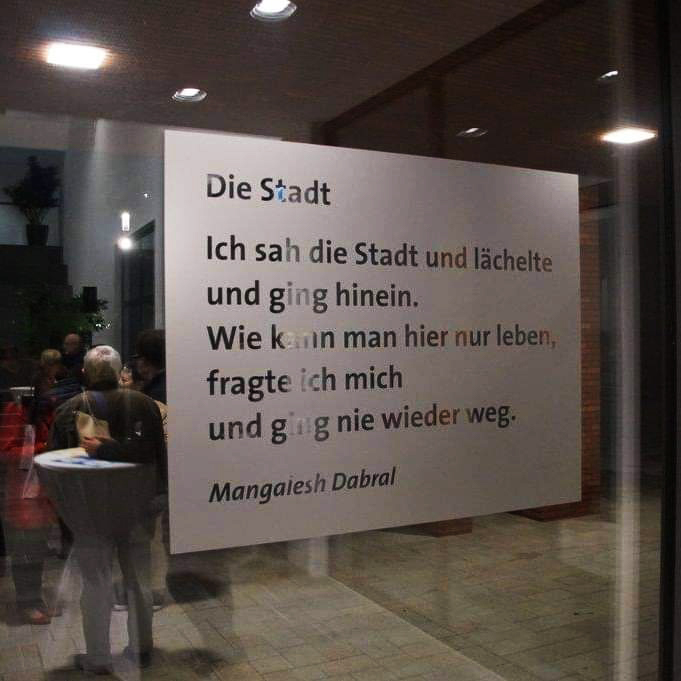

जहां तक मेरे जानकारी है, आर्थिक संकट के बावजूद उसने कोई ऐसा समझौता नहीं किया जिससे खुद उसे या उसके मित्रों को शर्मिंदगी झेलनी पड़े, हालांकि ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ उसके मधुर संबंध बने रहे जिन्हें वामपंथी खेमे में पसंद नहीं किया जाता था। हम दोनों के खाते एक ही बैंक में थे और लगभग हर दो-तीन महीने पर निर्धारित न्यूनतम राशि कम होने की वजह से पैसे काटने की नोटिस बैंक से आ जाती थी। एक दिन हम दोनों अपनी आर्थिक बदहाली पर कोफ्त करते हुए विचार कर रहे थे कि इतना सारा काम करने के बावजूद उम्र के इस पड़ाव पर भी हम लोगों के खाते में अगर 15-20 हजार रुपये भी नहीं हैं तो इसमें गलती किसकी है- हम लोगों की या इस व्यवस्था की। मैं जीवन भर फ्रीलांसिंग करता रहा और वह नौकरी, फिर भी हम इस लायक नहीं हो सके कि किसी आपात स्थिति के लिए पैसे जमा रख सकें। वैसे, उसकी स्थिति मुझसे इस मामले में बेहतर थी- संकट के समय मदद करने वाले संपन्न लोगों के उसके काफी संपर्क थे। इसे वह भी जानता था। मंगलेश ने कहा कि उसे बेटी की शादी के लिए कहीं न कहीं से पैसे का जुगाड़ तो करना ही होगा। कुछ ही दिन पहले सलिल के साथ हुई एक शरारतपूर्ण चर्चा को याद करते हुए मैंने कहा कि तुम्हें नोबल प्राइज़ मिल जाए तो सारी समस्या हल हो जाएगी। दरअसल उन दिनों उसकी एक के बाद एक कविताएं विदेशी भाषाओं में अनूदित हो रही थीं- अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, स्पैनिश, इतालवी, रूसी, बल्गेरियाई, नेपाली आदि अनेक भाषाओं में। हिन्दी के शायद ही किसी कवि को इतनी भाषाओं में अनूदित होने का सौभाग्य मिला हो। कुछ ही समय पहले उसके फेसबुक पर वह तस्वीर भी दिखाई दी थी जिसमें दक्षिण जर्मनी के एक शहर आइसलिंगेन के सिटी सेंटर के प्रवेश द्वार पर उसकी कविता ‘शहर’ को उकेरा गया था- ‘मैंने शहर को देखा और मैं मुस्कराया / वहाँ कोई कैसे रह सकता है / यह जानने मैं गया / और वापस न आया।’

मंगलेश सही अर्थों में एक सच्चा लेखक था जिसने अपने लेखन के जरिए अपने विशिष्ट काव्यात्मक अंदाज में सत्ता की अमानवीयता का पर्दाफाश किया। गुजरात दंगों के बाद की उसकी लिखी कुछ कविताओं में और खासतौर पर ‘गुजरात के मृतक का बयान’ में इसे स्पष्ट तौर पर देखा जा सकता है। अभी मंगलेश के लिखे की समीक्षा मेरा अभीष्ट नहीं है- मैं तो यहां उन्हीं बातों, घटनाओं और प्रसंगों का उल्लेख कर रहा हूं जिनके जरिये पिछले पांच दशकों के दौरान मैं अपने इस प्रिय दोस्त को समझ सका। उससे लड़ना झगड़ना, जान-समझ कर किए गए कुछ अप्रिय कामों पर झिड़कते समय उसका मासूम बन जाना और सब कुछ समझते हुए हम लोगों द्वारा उसे माफ कर देना- ये सारी बातें रह-रह कर याद आती हैं। कम से कम मेरे और त्रिनेत्र के साथ तो ऐसा अनगिनत बार हुआ। 1987 में इंडियन एक्सप्रेस और जनसत्ता में हड़ताल के दौरान वह प्रभाष जोशी के आज्ञाकारी संपादक की भूमिका निभाते हुए उनके साथ हड़ताल-तोड़क गिरोह में शामिल था और बाहर हड़ताली कर्मचारियों के समर्थन में मेरे और इब्बार रब्बी के साथ अनेक पत्रकार नारे लगा रहे थे और आवाज़ दे कर मंगलेश को बाहर आने के लिए कह रहे थे लेकिन वह नहीं आया। उसकी इस भूमिका पर मैंने बहुत ही तीखी टिप्पणी ‘चौथी दुनिया’ में और अनिल सिन्हा के सम्पादन में प्रकाशित ‘पत्रकारिता’ शीर्षक स्मारिका में लिखी। हम लोगों के संबंध बहुत तनावपूर्ण हो गए लेकिन समूचा प्रकरण खत्म होने के बाद उसने माफी मांग ली और हम सबने भी इस सबके लिए प्रभाष जोशी और अरुण शौरी को ही जिम्मेदार मान लिया।

किसी बात पर जब मैं एक बार उसकी तरफदारी कर रहा था तो सुरेश सलिल ने गुस्से में कहा कि ‘वह बहुद दुष्ट है… तुम कवि नहीं हो इसलिए उसकी दुष्टता से बचे हुए हो।’ उन दिनों सलिल से उसकी बातचीत बंद हो गयी थी। फिर कुछ ही दिनों बाद अचानक सलिल का फोन आया और मंगलेश का जिक्र चल पड़ा और सलिल ने हंसते हुए कहा कि यार मेरी आज उससे लंबी बातचीत हुई। मैंने जब कहा कि तुमने तो बातचीत ही बंद कर दी थी और उसकी दुष्टता का बखान कर रहे थे तो सलिल ने जवाब दिया कि वह अंदर से एक भला इंसान है- कभी कभी दुष्टता कर देता है। पंकज सिंह और मंगलेश के बीच कई बार तीखी बहसें हुईं, बातचीत बंद हुई और दोनों जब मुझे बताते तो मैं बस मुस्करा देता। मुझे मालूम था कि बस यह कुछ दिन चलने वाली नाराजगी है। कभी-कभी बीचबचाव की भी नौबत आ जाती। ऐसे ही संबंधों के बीच हम सबकी गाड़ी चलती रही और 50 साल कट गए लेकिन हमारी घनिष्ठता में कोई कमी नहीं आई- कोई स्थायी दरार नहीं बन सकी।

गाजियाबाद के एक अस्पताल से 6 दिसंबर 2020 को उसे एम्स के ट्रामा सेंटर में शिफ्ट कर दिया गया और हमने थोड़ी राहत की सांस ली कि अब वह निश्चित तौर पर ठीक होकर बाहर आ जाएगा। हम लोगों के मित्र डॉ. अनूप सराया अस्पताल में उसकी खोज-खबर ले रहे थे लेकिन अगले दिन से ही उसकी हालत बिगड़ने लगी। बाद के तीन दिन हम सबके लिए असहृ यंत्रणा में गुजरे। अनूप सराया से मैं फोन पर अपडेट लेता था और उसे प्रभाती नौटियाल तथा असद जैदी तक पहुंचा देता था ताकि वे अपने-अपने माध्यमों से मित्रों को जानकारी दें। लखनऊ से अजय सिंह, रांची से रवि भूषण, पटना से आलोकधन्वा आदि के फोन लगातार आ रहे थे और जानना चाहते थे कि अब कैसी हालत है। आलोकधन्वा का फोन उठाने से मैं बचता था क्योंकि वह लगातार रोता रहता था और कोई बात पूरी नहीं हो पाती थी। रवींद्र त्रिपाठी उसी अपार्टमेंट में रहते हैं जिसमें मंगलेश का निवास है और वहां कोविड का प्रकोप फैल चुका था। रवींद्र जी से निरंतर संपर्क बना हुआ था। उसी अपार्टमेंट के मनोहर नायक सपत्नीक कोरोना की गिरफ्त में आ चुके थे। 7 दिसंबर को अनूप सराया ने बताया कि मंगलेश का हार्ट ठीक काम कर रहा है पर किडनी में कुछ इंफेक्शन नजर आ रहा है। फेफड़ों की हालत में कोई सुधार नहीं है और उन्हें वेंटीलेटर से हटाया नहीं जा सकता। 8 दिसंबर को हालत और खराब हो गयी लेकिन अनूप सराया ने, शायद जानबूझ कर, विस्तार से जानकारी नहीं दी।

9 दिसंबर की शाम तक सब कुछ समाप्त हो गया। बेटी अल्मा का मेरे पास फोन आता है और वह कहती है कि पापा के बारे में बुरी खबर मिली है और मैं अनूप सराय से बात करूं कि कोरोना के संदर्भ में प्रोटोकोल क्या है। वह बुरी खबर पांच मिनट पहले मुझे अनूप सराया से मिल चुकी है। मैं अस्पताल जाना चाहता हूं… अपने प्रिय मित्र को आखिरी बार देखने… मेरी बेटी ऋतु लगातार फोन करके मुझे मना कर रही है- मना करते करते वह रोने लगती है… मैं कहता हूं कि अल्मा अपनी मां के साथ अकेली है… मुझे वहां होना चाहिए… देहरादून से दिगंबर जी फोन करके अनुरोध करते हैं कि मैं अस्पताल अथवा अंतिम संस्कार में भाग लेने किसी भी हालत में न जाऊं। मैं नहीं जाता हूं… अगले दिन अल्मा और उसकी मां को लेकर ऋतु मॉर्चरी (शवगृह) में जाती है। मुझे फोन करती है। पापा मैं अल्मा के साथ हूं… आप परेशान न होना। मैं अपने कमरे में गुमसुम बैठा हूं… मुझे वीरेन, पंकज, नीलाभ की याद आ रही है। थोड़ी देर बाद फिर ऋतु का फोन आता है- हम लोग लोदी रोड शमशान पहुंच गये हैं… उसने वहीं से तस्वीरें भेजीं- जलती हुई चिता की… मैं फफक पड़ता हूं और तेजी से बाहर रेलिंग तक जाकर खुली हवा में सांस लेने लगता हूं…

नीचे निगाह जाती है- लाल गुलाब के ढेर सारे फूल गमले में खिले हैं।