बस इक झिझक है यही हाल-ए-दिल सुनाने में कि तेरा ज़िक्र भी आएगा इस फ़साने में

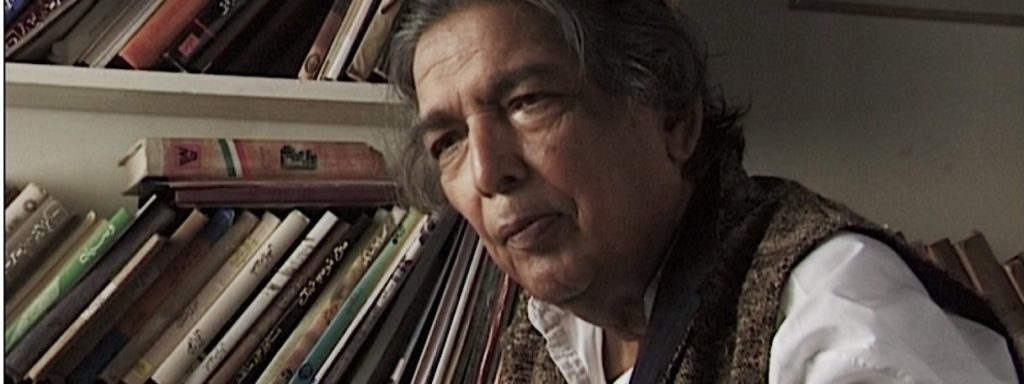

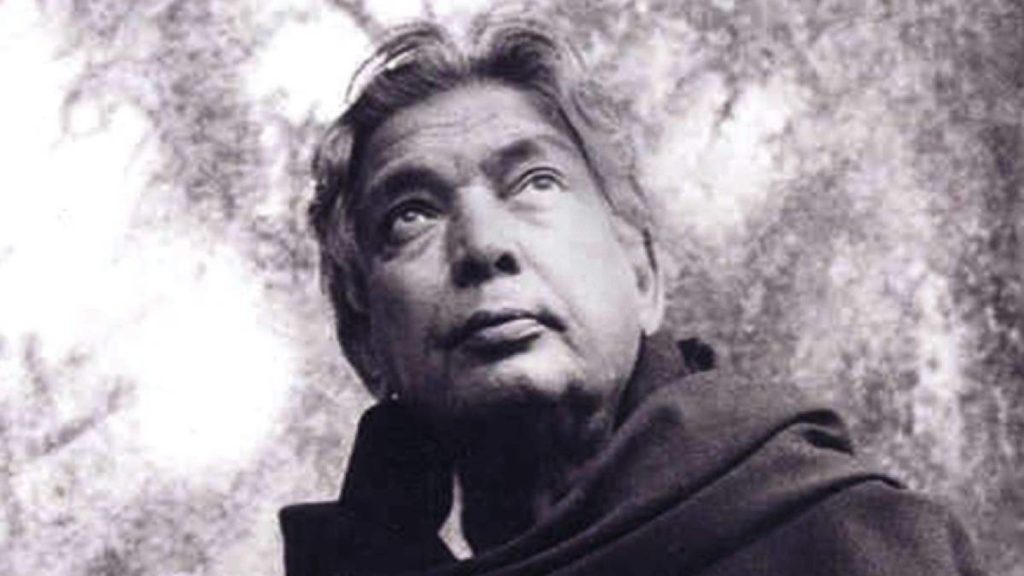

जिस समय कैफ़ी साहब का इंतकाल (10 मई, 2002) हुआ, उस समय वो उर्दू साहित्य के मक़बूल शायर थे। उनका नाम मखदूम, फ़ैज़, फ़िराक़ गोरखपुरी, जोश, मजरूह सुल्तानपुरी और जिगर के साथ लिया जाता रहा है। या यूं कहिये, कि वे इस रवायत की आखिरी कड़ी थे।

कैफ़ी का मानना था कि शायरी और कविता का इस्तेमाल समाज में बदलाव लाने वाले हथियार के रूप में होना चाहिए। फ़िरकापरस्ती, मज़हबी नफ़रत के खिलाफ़, औरत के अधिकारों के हक़ में, इंक़लाब, मजदूरों के हुक़ूक़, साझी संस्कृति, मज़हब के अन्दर गैर-बराबरी और कम्युनिज्म वगैरह पर उन्होंने कई नज़्में व ग़ज़लें लिखीं।

इस सिलसिले में औरत, मकान, दायरा, सांप, बहुरूपनी, मेरा गांव, दूसरा वनवास, धमाका, सोमनाथ, आवारा सज्दे, कश्मकश और इंतशार वगैरह प्रमुख हैं। उन्होंने कई फिल्मों के गीत और संवाद भी लिखे जिसमें गरम हवा एवं हक़ीक़त के गीत व संवाद उल्लेखनीय हैं। नसीम फ़िल्म के जरिये उन्होंने मुल्क की बदलती तस्वीर और उस पर मंडराते खतरों से आगाह किया। नसीम फ़िल्म में कैफी साहब ने एक अहम किरदार निभाया था। फ़िल्म दंगों के दौरान बदलती हिन्दू-मुस्लिम ज़ेहनियत पर बनी थी। इस फ़िल्म के ज़रिये कैफ़ी साहब ने हिंदुस्तानी तहज़ीब की अहमियत और अब बिगड़ रहे रिश्तों एवं फ़िक़्र को महसूस कराया है। एक बानगी देखिए-

जिस तरह हंस रहा हूं मैं पी पी के गर्म अश्क़ यूं दूसरा हंसे तो कलेजा निकल पड़े

अब उनकी सिर्फ़ यादें और अधूरे सपने ही बाक़ी हैं। अधूरे सपने इस लिए, कि मैं अपने को उनके अधूरे सपनों से ही जोड़ पाता हूं। शायद उन सपनों को साकार करने में कुछ भूमिका निभा सकूं। सपने वो, जो कैफ़ी साहब ने अपनी ज़िंदगी में अवाम के लिए देखे थे। आम आदमी के समग्र विकास में सीढ़ी का काम करना। हम लोगों के लिए वो एक सीढ़ी ही तो थे जिन पर चढ़कर मंज़िल तक पहुंचा जा सकता था।

कैफ़ी साहब से मेरी मुलाकात लगभग दो दशक से अधिक पुरानी है। जब वे मुम्बई के ऐश-ओ-आराम को छोड़कर गांव की कठिन ज़िन्दगी को मात देने की कोशिश कर रहे थे। बाहर से बीमार और अंदर से मजबूत। अदम्य इच्छाशक्ति से भरपूर उनका उत्साह नवयुवकों में भी नवीन आशा का संचार कर देता था। वे अपने गांव को एक आदर्श गांव, उत्तम शिक्षा तथा व्यवसायिक केंद्र के रूप में देखना चाहते थे। उन्हें इस बात का दर्द था कि समुचित शिक्षा व्यवस्था न होने के कारण उन्हें बचपन में शहर जाना पड़ा। इस पलायन को वे रोकना चाहते थे। नवीन चुनौतियों से निपटने के लिए गांव में ज़मीन तैयार करना चाहते थे। यही उनका दर्द था जो एक शायर या समाजसेवी का ख्याली दर्द नहीं था बल्कि वे इसे अमली जामा पहनाना चाहते थे।

कैफ़ी साहब की यही तो हक़ीक़त है- सच कहना और सच को क़ुबूल करना। सच के लिए संघर्ष करना ओर सच का एहसास करना। उनकी बेबाक टिप्पणियों में कोई भी इंसान इस बात का एहसास कर सकता था। इन्हीं हालात में मेरी कैफ़ी साहब से मुलाक़ात हुई। कैफ़ी साहब की ये ख़ासियत थी कि वे हमेशा उन लोगों की तलाश में रहते थे जो उनके मक़सद में हमकदम हो सके। क्या बूढ़ा, क्या जवान, क्या अमीर, क्या ग़रीब, क्या अनपढ़, क्या विद्वान। सभी में वे एक नई रौशनी भर देते थे।

बदलते ज़माने के साथ कैफ़ी साहब ने अपने गांव में स्कूल, लड़कियों का कॉलेज, कंप्यूटर शिक्षा के साथ-साथ लघु उद्योगों को बढ़ावा देने की एक वृहत योजना बनायी और उसे अमली जामा पहनाने के लिए अपने गांव के नाम पर “मिजवां वेलफ़ेयर सोसायटी” बनायी। वे चाहते तो ज़माने के दस्तूर के मुताबिक़ अपने वालिदैन के नाम पर सोसायटी बना सकते थे। गांव के सादात परिवार के साथ ही पुश्तैनी ज़मींदार भी थे लेकिन उन्हें अपने खानदान की मक़बूलियत से ज़्यादा गांव की मक़बूलियत व तरक़्क़ी पसंद थी।

इस सिलसिले में मैंने एक बार उनसे पूछा कि कैफ़ी साहब इस सोसायटी का नाम कुछ अनजाना सा है। अगर आप अपने या अपने बुज़ुर्गों के नाम पर इसका नामकरण करते तो बहुत जल्द मंज़र-ए-आम पर होती। कैफ़ी साहब मुस्कुराये, कहा- “आरिफ़ साहब, सोसायटी मेरे नाम पर जानी जाए या लोग कहें कि कैफ़ी साहब की सोसायटी है, यह मुझे मंज़ूर नही। मैं चाहता हूं कि लोग कुछ अरसे बाद ये कहें कि “मिजवां वेलफ़ेयर सोसायटी” के लिए कैफ़ी साहब भी काम करते हैं। मिजवां (आज़मगढ़ जिला में स्थित) मेरा गांव, मेरा वजूद, सबकी ज़बान पर हो। आखिर मिट्टी का क़र्ज़ तो चुकाना ही है।”

उनके होंठों से निकले हुए ये शब्द अपने आप में मुकम्मल किताब हैं। इससे उन्हें जाना और समझा जा सकता है।

वो कभी धूप कभी छांव लगे मुझे क्या क्या न मेरा गांव लगे

कैफ़ी साहब की सेहत गांव में लगातार बिगड़ती जा रही थी। बच्चों की ज़िद भी उन्हें मुम्बई ले जाने पर राज़ी न कर सकी। इस बीच वे अपने महिला इंटरमीडिएट कॉलेज का विस्तार डिग्री कॉलेज के रूप में करने पर आमादा रहे। गिरती सेहत के बावजूद गवर्नर से लेकर कुलपति तक उन्होंने इस बाबत बातचीत की। उनका उत्साह देखते बनता था। कभी-कभी घंटों आंखें मूंदे रहते थे। पास बैठे लोगों का भान तक नहीं होता था, लेकिन जैसे ही किसी के मुंह से डिग्री कॉलेज की बात निकलती ऐसे आंखें खोल देते जैसे सोये ही न हों। ये थी उनकी तल्लीनता और फ़िक्रमन्दी।

एक बार मैंने कैफ़ी साहब से पूछा कि डिग्री कॉलेज में कौन-कौन सा विषय पढ़ाया जाएगा। उन्होंने तपाक से जवाब दिया- “इंसानियत और मोहब्बत का।” बात को और आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा, “आरिफ़ साहब, आप तो तारीखदां हैं। मारकाट से लेकर तहज़ीब तक बयान करते हैं। क्यों न ऐसे कोर्स की डिज़ाइन तैयार की जाए जिसमें लोगों को एक दूसरे से नफ़रत और मारकाट की जगह मोहब्बत हो, खुलूस हो, एक दूसरे के दुःख दर्द से दिली रिश्ता और अमन-चैन लिखा हो और उस पेपर का नाम Indian Culture of Love रखा जाए।”

मुझे लगा अगर कैफ़ी साहब आगे इसी तरह कोर्स पर सवालिया निशान लगाते रहे तो मुझे फिर इतिहास के पुनर्लेखन पर विचार करना पड़ेगा। मगर उस तरह नहीं जिस तरह अतिवादी ताक़तें चाहती हैं बल्कि उस तरह जिस तरह कैफ़ी साहब चाहते हैं, कि मोहब्बतों का इतिहास लिखा जाए, नफ़रतों का नहीं। मेरे चेहरे पर बनती-बिगड़ती लकीरों को देख उन्होंने कहा, “मेरा यकीन मानिए आरिफ़ साहब, हिंदुस्तान ऐसा ही रहा रहा है पर आजकल कुछ लोग इसे अजीब तरह का बनाना चाह रहे हैं।”

अतीत के झरोखे में जब उनकी कही बातों को सोचता हूं तो बरबस यह एहसास होता है कि उनकी इतिहास और समाज की समझ ऐसी थी जो सामाजिक सद्भाव, भाईचारा और समानता की बुनियाद पर टिकी हुई थी। उन्हें मायूसी नहीं जद्दोजहद पसन्द था।

सब उठो, मैं भी उठूं, तुम भी उठो कोई खिड़की इसी दीवार में खुल जाएगी

कैफ़ी साहब की शायरी और शख्सियत पर कुछ कहने का साहस मुझ में नहीं। उन जैसी सोच और समझ का व्यक्ति समाज में कभी-कभी पैदा होता है। उनकी शायरी ने अनेक कीर्तिमान स्थापित किये जो सर्वविदित हैं। यहां मेरा सरोकार सिर्फ़ और सिर्फ़ उन क्षणों तक सीमित है जैसा मैंने उन्हें जाना। मुझे इस बात का फ़ख़्र है कि उन्होंने मुझ पर विश्वास किया। अपने उद्देश्यों के मैदान में मुझे हमक़दम बनाया।

कैफी साहब बहुत सख़्त बीमार हुए। उन्हें लेने के लिए उनके साहबज़ादे बाबा आज़मी मिजवां आये और हम लोग दुखी मन से उन्हें छोड़ने एयरपोर्ट पहुंचे। जाने से पहले कैफ़ी साहब को जब स्ट्रेचर से उतारा जाने लगा तब उन्होंने मुझे देखकर कहा- “आरिफ़ साहब, आप मुझे बहुत बाद में मिले। काश, कुछ समय पहले मिले होते। आप वो शख़्स हैं जो मेरे काम को पूरा करने में मदद कर सकते हैं।”

उनके ये शब्द मेरे लिए बाइबल के शब्द से कम नहीं। आज जब भी सोचता हूं मन भर आता है। मिजवां भी बराबर जाना होता है। उनके बंगले को देखकर ऐसा लगता है जैसे अभी कैफी साहब से मुलाक़ात होगी। उनकी तस्वीर आंखों में घूमने लगती है और फिर ख़्वाब टूट जाते हैं। ऐसा महसूस होता है कि कैफ़ी साहब कह रहे हों-

कोई तो सूद चुकाए कोई तो जिम्मा ले उस इन्क़िलाब का जो आज तक उधार सा है

कैफ़ी साहब के सपनों से जुड़ा हुआ मैं ये महसूस करता रहता हूं कि जैसे कैफ़ी साहब ये कह रहे हों कि सोने से पहले मीलों चलना है… सोने से पहले मीलों चलना है। उन्होंने इसी तरह से जिंदगी का सफर तय किया। उससे बड़ी संजीदगी और उम्मीद से मुखातिब हुए-

बहार आये तो मेरा सलाम कह देना मुझे तो आज तलब कर लिया है सहरा ने

कैफ़ी साहब की याद भुलाए नहीं भूलती। उन सा कोई दूसरा कैफ़ी पैदा नहीं होगा। मुझे यह कहते हुए फ़ख्र हो रहा है कि “मैंने कैफ़ी को देखा है, सुना है और जाना है।” काश, वो हमारे बीच होते, पर उन्होंने तो 10 मई 2002 को आने वाली नस्लों से ये कहते हुए बड़े उम्मीद के साथ रुख़सत ले ली-

कर चले हम फिदा जान ओ तन साथियों

अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों

अलविदा कैफ़ी…