केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में बनाए गए तीन कृषि कानूनों के विरोध में देशभर का किसान आंदोलनरत है, दावा किया जा रहा है की ये देश ही नहीं बल्कि दुनिया का अब तक का सबसे बड़ा किसान आन्दोलन होने जा रहा है। ऐसे में देश के इतिहास के सबसे बड़े किसान-नेता चौधरी चरण सिंह का नाम और यादें हर बात और चर्चा में आता ही आता है। उनके जन्मदिन को ‘किसान-दिवस’ के रूप में पूरा देश मनाता आया है लेकिन किसान आन्दोलन के चलते इस दिन का महत्व ज्यादा बड गया है, ज्यादा प्रासंगिक हो गया है।

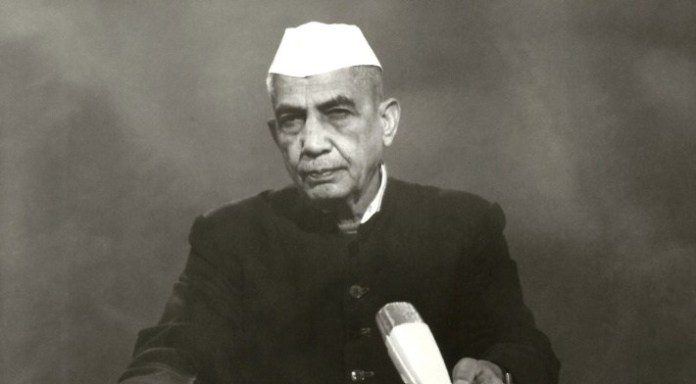

चौधरी चरण सिंह को जनसामान्य ‘किसान मसीहा’ और भारत के पांचवें प्रधानमन्त्री के तौर पर तो जानता है लेकिन कुछ मामलों में उनके व्यक्तित्व को उनके मूल विचारों और कृतित्व से उलट ही जानता और समझता आया है। चरण सिंह थे तो जातिवाद और सामंतवाद के विरोधी लेकिन उन्हें गाहे-बगाहे और जाने-अनजाने में उनके विरोधियों के साथ-साथ समर्थकों तक ने एक जातिवादी नेता की छवि प्रदान की है। इस लेख में हम उनके विचारों और कार्यों में उनके व्यक्तित्व के इन पहलुओं पर विचार करेंगे और जांच करेंगे की तथ्यात्मक सत्य क्या है।

चौधरी चरण सिंह का जन्म 23 दिसम्बर, 1902 को उस वक़्त के यूनाइटेड प्रोविंस और अभी के उत्तर प्रदेश के मेरठ ज़िले के नूरपुर गाँव में एक मध्यमवर्गीय कृषक परिवार में चौधरी मीर सिंह और नेत्रा कौर के यहाँ हुआ था। पुरखे वल्लभगढ़ के निवासी थे, जो कि वर्तमान में हरियाणा में आता है। दादा 1857 की क्रान्ति में महाराजा नाहर सिंह के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लडे, नाहर सिंह को दिल्ली के चाँदनी चौक में ब्रिटिश हुकूमत ने फ़ाँसी पर चढ़ा दिया तो दादा मेरठ आकर बस गए। यहां पिता पांच एकड़ जमीन के जोतदार थे, मतलब किरायेदार किसान। पिता बेटे को पढ़ा-लिखाकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई में उतारना चाहते थे इसलिए आर्थिक तंगी में भी खूब पढ़ाया।

विज्ञान में स्नातक, इतिहास में स्नातोकतर और फिर वकालत की पढाई करके 1928 में गाजियाबाद में वकालत करने लगे। कबीर और गांधीजी के विचारों से बहुत ज्यादा प्रभावित थे, पढाई के दौरान से ही जातिगत भेदभाव के सख्त खिलाफ थे। वे होस्टल में रहे तब सफाई करने आने वाले हरिजन समुदाय के लोगों के साथ बैठकर खाना खाते थे और जब गाज़ियाबाद में अकेले रहकर वकालत करने लगे तो अपने यहां खाना बनाने के लिए हरिजन को ही लगाया।

जवाहर लाल नेहरू द्वारा 1929 में पूर्ण स्वराज का नारा देने पर गाजियाबाद में कांग्रेस कमेटी की स्थापना करके सक्रिय रूप से वे स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। आजादी की इस लड़ाई में तीन बार जेल गए, 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए छह महीने, 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए एक साल और फिर 1942 में भारत छोड़ो आन्दोलन में 15 महीने जेल में रहे। पढ़ने-लिखने में रुचि के चलते जेल में रहते हुए दो ‘जेल डायरियाँ’ और ‘शिष्टाचार’ नामक किताब उन्होंने लिखी। आजादी के बाद भी एक वक़्त ऐसा आया जब फिर से जेल जाना पड़ा, उसकी कहानी आगे है। फिलहाल आजादी से पहले के उनके योगदान की बात कर ली जाए।

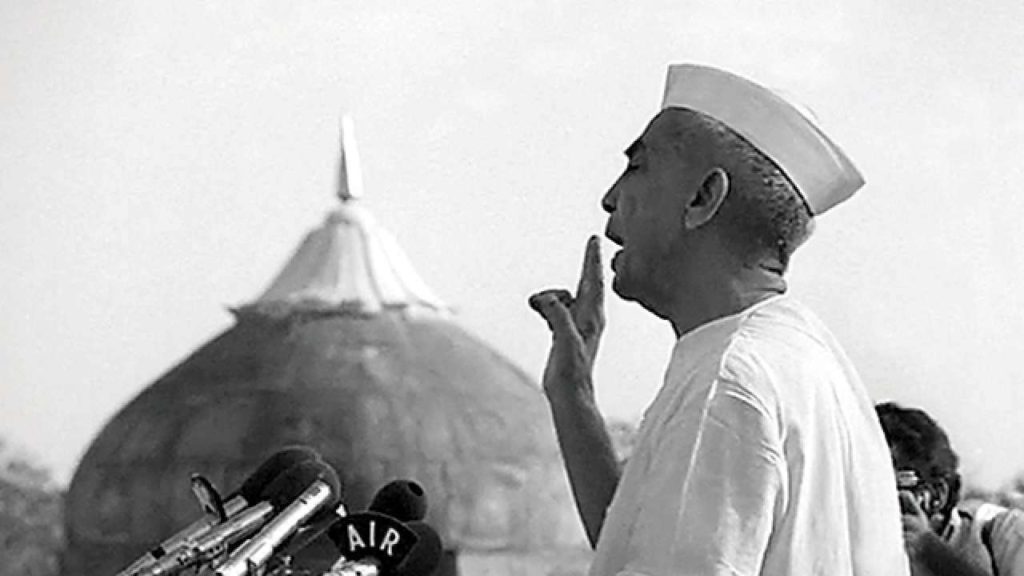

1937 में जब कांग्रेस ने पहली बार चुनाव लड़ने का निर्णय लिया तो मेरठ की छपरौली विधानसभा सीट से 34 वर्ष की उम्र में चरण सिंह विधायक चुनकर आये। भूमिहीन और कर्ज के बोझ में दबे किसानों के प्रति कुछ करने की लालसा से 1938 में वे ‘कृषि उत्पाद बाजार बिल’ और 1939 में ‘किसान कर्ज माफ़ी बिल’ लेकर आये जिसने उस वक़्त की ब्रिटिश सरकार और साहूकारों की प्रताड़ना से किसानों को भारी राहत दी। इन दोनों बिलों की चौतरफा प्रशंसा हुई और बाद में लगभग सारे प्रान्तों की सरकारें ये बिल लायीं। इस तरह चरण सिंह अब किसानों और ग्रामीणों के हितरक्षक के तौर पर जाने जाने लगे। किसान हितैषी ये चेहरा जितना कर रहा था उस से कई गुना ज्यादा करने की सोच मन में लिए बैठा था, उस वक़्त की उनकी सोच को अगर पढ़ा जाए तो वो आज के हालात पर भी उतनी ही प्रासंगिक लगेगी।

आरक्षण की संकल्पना पर उस वक़्त भी उनकी समझ और सहमति कितनी गहरी थी, इसे समझने के लिए उनका 1947 में लिखा लेख “सरकारी सेवाओं में किसान-संतान के लिए पचास फ़ीसदी आरक्षण क्यों?” जरूर पढ़ा जाना चाहिए। चरण सिंह इसमें वो आंकड़े और विचार देते है जो बाद में ‘मंडल कमीशन’ के आधार साबित हुए। वे 1931 की जनगणना के आंकड़ो को आधार बनाकर लिखते है की देश की 75 फ़ीसदी से ज्यादा आबादी का प्रतिनिधित्व करने वाले किसानों को सरकारी व्यवस्था में उचित ‘प्रतिनिधित्व’ देने के लिए आवश्यक है कि उन्हें पचास फ़ीसदी आरक्षण दिया जाए। इसमें वे किसानों, भूमिहीन किसानों, कृषि-श्रमिकों और कृषि-आधारित अन्य कार्य करने वालों को शामिल करते हैं और उन्हें एक ही वर्ग के तौर पर देखते हैं।

वे आगे लिखते हैं कि ये गरीबी या अमीरी का मामला नहीं है बल्कि प्रतिनिधित्व का मसला है क्योंकि अगर हमारे हालात को जानने और समझने वाले लोग व्यवस्था में नहीं होंगे तो कैसे वे नीति-निर्माण और उसके क्रियान्वयन में हमारे हितों की रक्षा सुनिश्चित कर पाएंगे। मेरिट के सिद्धांत को नकारते हुए वे लिखते हैं कि ये कैसी मेरिट जो आपने कुछ चुनिन्दा आधारों पर तय की है जिसमें न सम्पूर्ण ज्ञान की परीक्षा हो सकती है न ही समान रूप से मूल्यांकन। वे कहते हैं कि न्यूनतम योग्यता निश्चित रूप से लागू होनी चाहिए लेकिन मेरिट तो शक्तिशाली लोगों का बनाया हुआ विचार है क्योंकि उसके आधार पर चुना हुआ अधिकारी कल जब कृषि विभाग संभालता है तो उसका पूर्व ज्ञान किसी काम नहीं आता, उसमे सदियों से संचित ग्रामीण ज्ञान ही काम आएगा।

वे इसमें न्यायालयों और न्याय प्रक्रिया पर भी सवाल उठाते हैं और कहते हैं कि न्यायालयों में ज्यादातर ग्रामीण मामले आते हैं लेकिन न्याय करने वाले ज्यादातर कभी गाँव गए भी नहीं तो उनके द्वारा किसानों-गरीबों के हालात को समझा जाएगा इसकी उम्मीद भी करना निरर्थक ही होगा। इस लेख में वे कार्ल मार्क्स के ‘वर्ग संघर्ष सिद्धांत’ सहित बहुत सारे विद्वानों के लिखे हुए लेख और बहुत सारी रिपोर्ट्स को संदर्भित करते हुए कहते हैं कि चाहकर भी स्वाभाविक रूप से एक व्यक्ति पूर्णतः निरपेक्ष नहीं हो सकता और अनचाहे में भी वर्गहितों की रक्षा करता ही है इसलिए शासन-प्रशासन में ही नहीं बल्कि न्यायपालिका में भी सभी वर्गों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व देने के लिए आरक्षण दिया जाना चाहिए।

1937 के बाद 1946, 1952, 1962 एवं 1967 में विधानसभा में उन्होंने अपने निर्वाचन क्षेत्र छपरौली-बागपत का प्रतिनिधित्व किया। वे 1946 में पंडित गोविंद बल्लभ पंत की सरकार में संसदीय सचिव बने और राजस्व, चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, न्याय, सूचना इत्यादि विभिन्न विभागों में कार्य किया। जून 1951 में उन्हें राज्य के कैबिनेट मंत्री के रूप में न्याय तथा सूचना विभागों का प्रभार दिया गया। बाद में 1952 में वे डॉ. सम्पूर्णानन्द के मंत्रिमंडल में राजस्व एवं कृषि मंत्री बने। अप्रैल 1959 में जब उन्होंने पद से इस्तीफा दिया तब वे राजस्व एवं परिवहन विभाग मंत्री थे। इसके बाद 1960 में सी.बी. गुप्ता की सरकार में गृह एवं कृषि मंत्री और 1962 से सुचेता कृपलानी की केबिनेट में वे कृषि एवं वन मंत्री रहे। उन्होंने 1965 में कृषि विभाग छोड़ दिया एवं स्थानीय स्वशासन विभाग का प्रभार संभाल लिया। इस तरह आजादी के बाद उन्होंने लगातार कई विभाग संभाले और कुछ बेहद महत्वपूर्ण कार्य किये जिसमें 1952 में ‘जमींदारी-प्रथा उन्मूलन बिल’ जिसने जमींदारी-प्रथा से मुक्ति दिलायी और जमीन जोतने वाले को ही जमीन का मालिक बनाया।

दूसरा 1954 में ‘उत्तर प्रदेश भूमि संरक्षण बिल’ जिसे ‘भूमि हदबंदी’ या ‘जोत अधिनियम’ के नाम से भी जानते हैं, इससे अधिकतम जमीन रखने की सीमा तय कर दी गयी जिससे भूमिहीन किसानों और कृषि-श्रमिकों को भी जमीन पर मालिकाना हक मिल सके। इसके अलावा बहुत सारे भूमि-सुधार और किसान हितैषी काम करने के चलते वे ‘किसान-मसीहा’ की छवि पाने लगे, लेकिन इस दौरान उन्होंने कुछ काम ऐसे भी किये जिसकी चर्चा बहुत कम या बिलकुल ही नहीं होती क्योंकि ये चर्चाएं करना न तो उनको जातिवादी करार देने वाले विरोधियों के अजेंडा को सूट करता है और न ही उनकी जाति के चलते उनके समर्थक बने लोगों को हजम होता है।

उन्होंने जाति की समाप्ति और सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए गंभीर प्रयास किये जिसकी चर्चा करना बेहद आवश्यक है। कुछ चुनिन्दा बाते हम यहां कर लेते हैं, बाकी इसके बारे में पूरा जानने के लिए आपको दिल्ली के ‘तीनमूर्ति पुस्तकालय’ में कई दिन अध्ययन करना पड़ सकता है। जाति एक ‘ग्रेडेड इनिक्वलिटी’ होती है इसको वे अच्छे से जानते थे और दलित और अति-दलित के फ़र्क को भी समझते थे। इसलिए जब 1952 में ‘जमींदारी-प्रथा उन्मूलन बिल’ लाने के बाद पटवारियों ने विरोध में इस्तीफ़े दिए तो उन्होंने हजारों लेखपालों की भर्ती की। उसमें हरिजनों को 16 फ़ीसदी आरक्षण दिया। याद रहे कि यह वो समय था जब वर्तमान आरक्षण व्यवस्था लागू नहीं हो पायी थी। ऐसे में उनका मजबूती से ये निर्णय लेना बहुत लोगों के मस्तिष्क में बनी हुई छवि के बिलकुल विपरीत ही होगा लेकिन उनके आदर्शों के बिलकुल अनुकूल था। वे राजनेताओं और सार्वजनिक पदों पर बैठे लोगों के जातीय सभाओं/महासभाओं में जाने और उनका हिस्सा/सदस्य बनने के सख्त खिलाफ थे। साथ ही जाति के नाम पर बनी संस्थाओं के इतने धुर विरोधी थे कि उन्होंने बतौर कैबिनेट मंत्री ऐसी संस्थाओं का अनुदान ये कहते हुए रोक दिया था कि जब तक नाम से जाति नहीं हटाओगे तब तक अनुदान नहीं दिया जाएगा। इन संस्थाओं में उनकी जाति के नाम से बनी संस्थाएं भी थीं, इनमें से मेरठ के ‘जाट कॉलेज’ के प्रतिनिधि उनसे मिलने आये तो उनको फटकार लगायी और जाति के नाम पर दुबारा नहीं आने का साफ़ सन्देश दिया।

‘राजपूत नेशनल हाई स्कूल, मेरठ’ के प्रधानाध्यापक द्वारा उनके निर्णय पर सवाल उठाने के जवाब में उनको 13 फरवरी 1959 में लिखे ख़त में वे अपने इस निर्णय के पीछे अपनी सोच-समझ को साफ़-साफ़ लिखते हैं कि जाति का नाम ही नहीं बल्कि जाति का अस्तित्व भी मिटा दिया जाना चाहिए। वे कहते हैं कि “आप मुझे आपकी जाति के खिलाफ बता रहे हैं और मेरी जाति के लोग मुझे अपना विरोधी मानते हैं। मेरे स्वजातीय लोग भी मेरा विरोध करते हैं और मानते हैं कि मैं ऐसा करके गलत कर रहा हूं, लेकिन मेरे आदर्श मुझे ऐसा ही करने की प्रेरणा देते हैं भले उसके लिए मुझे किसी का भी विरोध क्यों ना झेलना पड़े”। अंततः सबको अपने नाम बदलने पड़े या फिर अनुदान से हाथ धोना पड़ा जिसे बाद की कुछ सरकारों ने वापस भी बदला, लेकिन वे अपने निर्णय पर अडिग रहे।

इस बारे में उनको जानने के दूसरे महत्वपूर्ण दस्तावेज उनके द्वारा 1958 में तत्कालीन प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरू के साथ उनका पत्राचार है। इनमें से दो पत्र उनके जातिवाद के खिलाफ विचारों को दर्शाते हैं जिसमे वे नेहरू से मांग करते हैं कि जाति को ख़त्म करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण हथियार है अंतरजातीय विवाह, इसलिए ऐसे विवाहों को प्रोत्साहित करने के लिए कम से कम राजपत्रित एवं उनसे उच्च पदों पर अंतरजातीय विवाह किये हुए विवाहित या इस आशय का शपथ-पत्र देने वाले अविवाहितों को ही योग्य माना-जाना चाहिए। वे इसके पीछे तर्क देते हैं कि जो जातिभेद को अपने निजी जीवन में नकार चुके वे सार्वजनिक जीवन में भी जाति से उठकर ही काम करेंगे। साथ ही वे कहते हैं कि जैसे स्नातक एक योग्यता है कुछ किताबी ज्ञान की, वैसे ही जातिभेद मिटाना और उसको अपने जीवन में अपनाना भी एक अतिरिक्त योग्यता ही है। नेहरू इस मांग के जवाब में लिखे पत्र में ‘निजता और निजी चुनाव की स्वतंत्रता’ का हवाला देते हुए उनके इस सुझाव को नकार देते हैं।

दूसरा पत्र उन्होंने नेहरू को उनके द्वारा मेरठ कांग्रेस कमेटी में ‘जाटवाद’ के हावी होने के वक्तव्य के जवाब में लिखा जिसमें वे लिखते हैं कि “मैंने न तो कभी अपने निजी जीवन में और न ही सार्वजनिक जीवन में जातिवाद किया और न ही मैं ऐसी सोच रखता हूं बल्कि मैंने तो ताउम्र ऐसे प्रयास किये हैं कि जाति का खात्मा किया जाए। ऐसे में ये आरोप बेहद पीड़ादायक है”। वे आगे लिखते हैं कि उनका पूरी गंभीरता से मानना है कि सार्वजनिक जीवन में रहने वाले व्यक्ति को कभी भी जातीय सभाओं/महासभाओं में न तो शामिल होना चाहिए और न ही उनका हिस्सा/सदस्य बनना चाहिए। वे लिखते हैं कि कांग्रेस में बहुत सारे नेता ऐसा कर रहे हैं जो ये करते आये हैं लेकिन उन्होंने न कभी ऐसा किया है न कभी भविष्य में करेंगे। वे आगे यहां तक लिखते हैं कि जाति व्यवस्था भारत के विभाजन का भी कारण रही है क्योंकि इसी के चलते मुस्लिम समुदाय में ये असुरक्षा घर कर गयी कि बहुसंख्यक हिन्दू समाज जब अपने ही समाज के लोगों के साथ जाति के आधार पर ऐसा अमानवीय व्यवहार और भेदभाव करता है तो कल जब देश आजाद होगा तो अपने बहुसंख्यक होने का दुरूपयोग करके वे दूसरे धर्म के लोगों के साथ तो जाने किस स्तर का बर्ताव करेंगे।

उत्तर प्रदेश कांग्रेस में गहरी जमी ब्राहमणवादी जड़ों के चलते उनके साथ लगातार हो रहे भेदभाव और अनदेखी से दुखी होकर उन्होंने भारी मन से 1967 में कांग्रेस छोड़ दी और भारतीय क्रांति दल (बीकेडी) के नाम से अलग पार्टी बनाई जिसने जनसंघ, सोशलिस्ट पार्टी, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी और स्वतंत्र पार्टी के साथ मिलकर उत्तर प्रदेश की पहली गैर-कांग्रेसी सरकार बनाई। चरण सिंह गठबंधन सरकार के मुख्यमंत्री बने जो दो साल ही चल पायी और गठबंधन टूट गया। कांग्रेस विभाजन के बाद फरवरी 1970 में दूसरी बार वे कांग्रेस पार्टी के समर्थन से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, हालांकि राज्य में 2 अक्टूबर 1970 को राष्ट्रपति शासन लागू करने के चलते इस बार भी ज्यादा दिन सरकार नहीं चला पाए। उन्हें किसान वर्ग में हिन्दू-मुस्लिम एकता कायम करने के लिए भी जाना जाता है। कबीरपंथी होने के नाते धार्मिक सहिष्णुता और धर्मनिरपेक्षता के मूल्यों को वे अच्छे से समझते थे। उनके मुख्यमंत्री काल के दौरान 1968 में जब देशभर में साम्प्रदायिक दंगे हुए तो देश के सबसे बड़े प्रांत में उन्होंने एक भी जगह दंगा नहीं होने दिया। ये उनकी ही विरासत थी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों में लम्बे समय तक साम्प्रदायिकता नहीं पनपी, हालांकि पिछले दो दशकों में हालात अलग हो गए हैं।

अब समय आ गया था उनके फिर से जेल जाने का। वे शुरू से ही इंदिरा गाँधी के आलोचक और धुर विरोधी रहे और 1970 के बाद वे केन्द्रीय राजनीति में गैर-कांग्रेसी पार्टियों को उनके खिलाफ एक करने में लग गए। बढ़ते विरोध को देखते हुए इंदिरा ने आपातकाल लगाकर देश के तमाम बड़े विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दिया, इनमें से चरण सिंह भी एक थे। आपातकाल हटने पर देश की पहली गैर-कांग्रेसी सरकार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले चरण सिंह पहले गृह मंत्री और बाद में वित्त मंत्रालय के साथ उपप्रधानमन्त्री बने। इस दौरान उन्होंने किसान-बहुजन हित के कई महत्वपूर्ण फैसले लिए। इसमें विभिन्न प्रकार की कृषि-सब्सिडी देना, नाबार्ड की स्थापना, अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना और सबसे महत्वपूर्ण था मंडल कमीशन बनाना। लम्बे समय से शैक्षणिक और सामाजिक रूप से पिछड़ा वर्ग जिसको मोटे तौर पर देश की आबादी का 54 फ़ीसदी माना गया उसकी सामाजिक न्याय की गुहार आखिर सुनी गयी।

कमीशन की रिपोर्ट आते-आते हालात बिलकुल बदल गए और लम्बे समय तक वह ठन्डे बस्ते में पड़ी रही, जिसे बाद में चरण सिंह की ही विरासत वाली जनता दल की सरकार दुबारा बनने पर लागू किया जा सका।

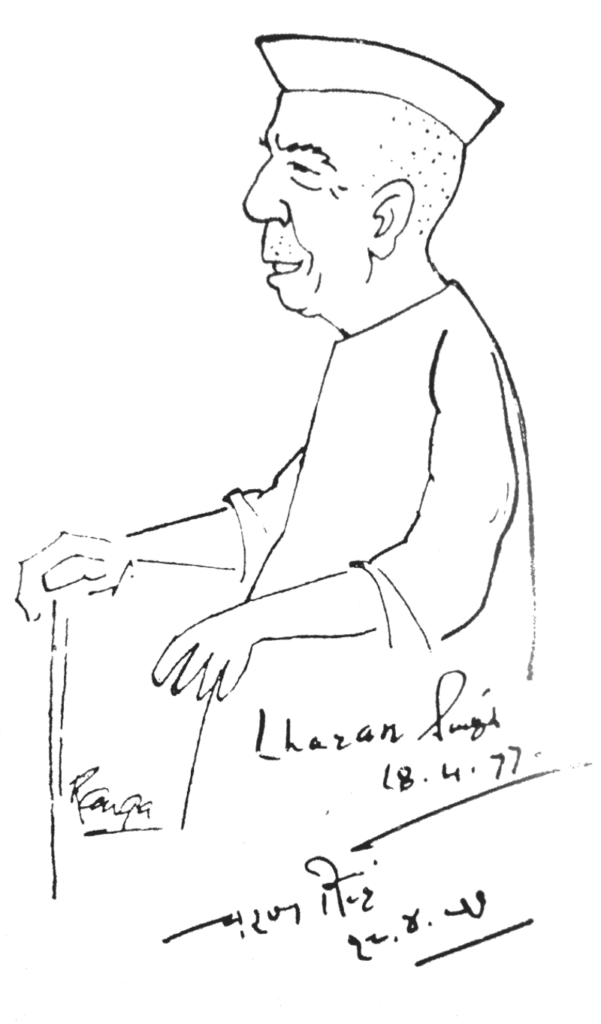

बदले राजनैतिक समीकरणों में 28 जुलाई, 1979 को चौधरी चरण सिंह समाजवादी पार्टियों तथा कांग्रेस (यू) के सहयोग से प्रधानमंत्री बनने में सफल हुए। काँग्रेस (इं) और सी.पी.आइ. ने इन्हें बाहर से समर्थन प्रदान किया। मतलब अपनी धुर विरोधी इंदिरा के समर्थन से प्रधानमन्त्री बने लेकिन बहुमत साबित करने से पहले ही इंदिरा ने समर्थन वापसी की घोषणा कर दी जिसके चलते चरण सिंह बिना संसद का सामना किये ही इस्तीफ़ा देने पर मजबूर हो गए। बताया जाता है कि इंदिरा ने समर्थन वापसी का निर्णय चरण सिंह द्वारा प्रधानमन्त्री पद की शपथ लेने के बाद उनके घर आकर धन्यवाद नहीं देने के चलते नाराज होकर लिया था। ये भी बताया जाता है कि इस मामले में चरण सिंह को अटल बिहारी वाजपेयी और इंदिरा गाँधी को संजय गाँधी ने मिसगाइड करने का काम किया था। कुछ भी हो लेकिन एक बार फिर वे ब्राहमणवादी जाल में फंसकर अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए और किसान-बहुजन हितैषी आवाज कभी संसद में नहीं गूँज पायी।

मध्यवर्ती चुनाव जीतकर इंदिरा प्रधानमन्त्री बनी और कांग्रेस चरण सिंह के प्रति ज्यादा हमलावर होती चली गयी। इसी दौरान भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई और शुरूआती कुछ वर्ष के बाद बीजेपी ने भी चरण सिंह के खिलाफ दुष्प्रचार शुरू कर दिया। राजनैतिक कारणों के चलते जहां विरोधी दल उनको बदनाम करने में लगे रहे वहीँ वे लगातार किसान-बहुजन के हितों की लड़ाई लड़ते रहे। कांशीराम के साथ व्यापक बहुजन एकता के प्रयास उन्होंने किये जो काफी हद तक सफल भी रहे, बहुत कुछ प्रयास चल ही रहे थे कि 29 मई 1987 को 84 वर्ष की आयु में वे चिर-निद्रा में लीन हो गए।

गांधी की प्रेरणा से राजनीति में आने वाले, ताउम्र गाँधी-टोपी पहने रहने वाले, कबीरवाणी को जीवन में उतारने वाले, जेपी के अग्रणी सेनानी बनने वाले और नेहरू युग में कांग्रेस में रहते हुए राम मनोहर लोहिया के समाजवाद को मानने वाले चरण सिंह किसानवादी, बहुजनवादी और समाजवादी राजनैतिक सोच के एक अतुल्य संगम थे जिसका फायदा ये देश कभी उतना नहीं उठा पाया जितना उठा सकता था। पढ़ने-लिखने में बेहद रुचि रखने और उसे देश-समाज में योगदान देने के लिए बेहद जरूरी समझने वाले चरण सिंह ने बहुत सारे लेख और पुस्तकें लिखीं। उनकी लिखी पुस्तकों में ‘शिष्टाचार’, ‘ज़मींदारी उन्मूलन’, ‘भारत की गरीबी और उसका समाधान’, ‘किसानों की भूसंपत्ति या किसानों के लिए भूमि, ‘प्रिवेंशन ऑफ़ डिवीज़न ऑफ़ होल्डिंग्स बिलो ए सर्टेन मिनिमम’, ‘को-ऑपरेटिव फार्मिंग एक्स-रयेद्’ आदि प्रमुख रूप से पढ़ी जानी चाहिए।

इतने लम्बे सार्वजनिक जीवन में उन पर कभी कोई भ्रष्टाचार का आरोप भर भी नहीं लगा पाया, इसलिए उनको बदनाम करने के लिए दूसरे रास्ते निकाले गए जिनमें सबसे आसान लगा जातिवादी बता देना। जिस व्यक्ति ने अपने आरम्भिक जीवन से लेकर अंतिम सांस तक कभी जातिवादी कार्य नहीं किया, ऐसे जीवन जिया कि उनकी दो बेटियों को अपने जीवनसाथी अनुसूचित जाति समुदाय से चुनने से पहले एकबार भी नहीं सोचना पड़ा हो उसे जातिवादी किस चश्मे से देखा गया ये समझ से परे है। उनकी विरासत बचाने की जिम्मेदारी जिन लोगों की थी उनमें भी बहुत ज्यादा समय तक एकता कायम नहीं रह सकी और बिखर गयी। जनता दल परिवार से निकली सभी पार्टियां जिसमें उड़ीसा में नवीन पटनायक की बीजू जनता दल, बिहार में लालू यादव की राष्ट्रीय जनता दल और नीतीश कुमार की जनता दल (यूनाइटेड), हरियाणा में ओमप्रकाश चौटाला का लोक दल, उत्तर प्रदेश में अजीत सिंह की ऱाष्ट्रीय लोक दल और मुलायम सिंह की समाजवादी पार्टी शामिल हैं, उनकी ही विरासत है। कांशीराम और चरण सिंह के आपसी सामंजस्य को जोड़ दें तो मायावती की बहुजन समाज पार्टी भी इस परिवार का ही हिस्सा मानी जा सकती है। कमोबेश विचारधारा के स्तर पर ये सभी पार्टियां आज भी एक ही तरह का मत रखती हैं लेकिन व्यावहारिक स्तर पर इनके मतभेद समय के साथ गहरे होते गए और ऐसे में चरण सिंह जैसे नेताओं की विरासत भी सिमटती गयी। दुष्प्रचार होता रहा और उनके स्वजातीय जातिवादियों ने उनके नाम से अपने जातिवादी अहंकार को संतुष्ट करने के अलावा कुछ नहीं किया, बल्कि दिन-ब-दिन दिग्भ्रमित होकर विपरीत दिशा में चलते जा रहे हैं। वे नाम तो चरण सिंह का लेते हैं लेकिन साम्प्रदायिकता और ब्राहमणवाद के जाल में उलझते ही जा रहे हैं। बेहद जरूरी है कि इतिहास की परतों का तथ्यात्मक अध्ययन किया जाए और ऐसे किसान-बहुजन नायक का सही विश्लेषण किया जाए। प्रगतिशील बहुजन तबके की जिम्मेदारी इसमें सबसे ज्यादा बनती है। उनको सारे पूर्वाग्रह त्यागकर चरण सिंह जैसे नेताओं को इतिहास में उनका उचित स्थान देने की वाजिब कोशिशें जरूर करनी चाहिए।

लेखक स्वतंत्र शोधकर्ता एवं पत्रकार हैं