गर मुसीबत थी तो ग़ुरबत में उठा लेते असद

मिर्ज़ा नौशा

मेरी देहली ही में होनी थी ये ख़्वारी हाय हाय

यथार्थ की ख़ुसूसियत अपने समय और समाज की बीमारियों, विद्रूपताओं, विसंगतियों के निदान और आभासी और छद्म आदर्शों को ध्वस्त करने की कलात्मक भाषिक अभिव्यक्ति के रूप में देखी जाती रही है, परंतु उत्तर-सत्य युग में उस कालातीत यथार्थवादी शक्ति का क्या हुआ जब यथार्थ ने पुनः आश्वस्त करने की अपनी योग्यता को खो दिया?

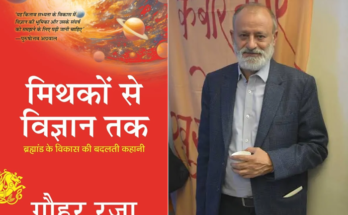

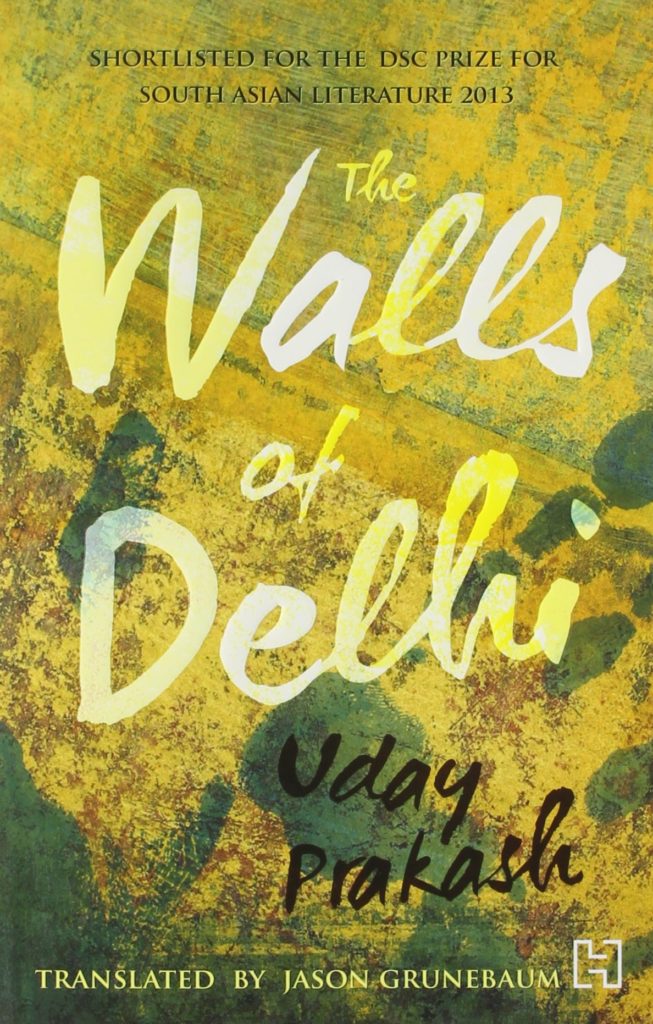

कतिपय समकालीन फ़्राँसीसी उपन्यासकारों ने यह प्रश्न पूछना शुरू किया कि यथार्थ आख़िर है क्या? वे यथार्थ के हुए नुक़सान और ज़ब्त हो चुकी सामूहिक-चेतना के अन्तर्सम्बन्धों को समझना चाहते थे। कठिनाई यह थी कि ताक़तवर झूठ के इस समय में यथार्थ को कैसे रचा जाये? जो यथार्थ रचा जाता रहा वह भी झूठ साबित कर दिया जाता। क्रिस्टी वैम्पोल ने इस जटिलता को साधते हुए इक्कीसवीं सदी के यथार्थ को ‘अपक्षयी यथार्थ’ (Degenerative Realism) कहा। उन्होंने बताया कि इसे पाठ के साथ-साथ सांस्कृतिक और जैविक अवनयन में चिह्नित किया गया। लिहाज़ा यह सौन्दर्यशास्त्रीय यथार्थवाद का ही एक नवीन रूप है। भूमंडलीकरण के पश्चात् हिन्दी कहानी और आख्यान के समक्ष भी ये मुश्किलें देखी जा सकती हैं। हिन्दी के बहुत कम कहानीकार इस चुनौती के विरुद्ध अभिव्यक्ति की रचनात्मकता क़ायम रख पाये। सदियों पुराने यथार्थ के रचाव को समकालीनता की जटिलताओं के अनुरूप तराशने में एकाध हिन्दी कहानीकार ही सफल हो सके। इस सन्दर्भ में उदय प्रकाश के अलावा अनिल यादव जैसे एकाध नाम लिये जा सकते हैं। उदय प्रकाश में यह कथा-सुव्यवस्था (Narrative neatness) रोचक, प्रासंगिक और अतुलनीय है।

भूमंडलीकरण के बाद महानगरों में आपराधिक रहस्यों का मायालोक निर्मित हुआ। यह मायालोक संगीन अपराधी होने के अतिरिक्त मनुष्यता-निषेधी, नागरिक-चेतना-विरुद्ध एवं सभ्यता के स्तर पर अपसंस्कारित और पतनशील सिद्ध हुआ, जिसे कुटिल सामाजिकता, फूहड़ बाज़ारी संस्कृति और भोग की पराकाष्ठाओं से निर्मित किया गया। अतिउदारवाद से आमंत्रित वैश्विक पूँजी के निर्बाध प्रवाह के आगे नीति, शासन, सिद्धांत, आदर्श और विचार के सभी मानक ध्वस्त होते चले गये जिसके फलस्वरूप अपराधियों और पूँजीवादी शक्तियों द्वारा लोकतंत्र का अपहरण कर लिया गया। इस स्थिति तक पहुँचने में कारपोरेट की समानांतर सत्ता और भ्रष्ट कॅरियरिस्ट राजनीति बड़े कारक के रूप में सामने आए। अगर दुनिया के उन महानगरों में से एक इस ग्रह के सबसे बड़े लोकतंत्र की राजधानी दिल्ली हो तो बात और पेचीदा हो जाती है।

दिल्ली शहर की छाया में न जाने कितने क़िस्से कहे गये होंगे। क़िस्सों की उस ऐतिहासिक पाँत के बीच में उदय प्रकाश की ‘दिल्ली की दीवार’ का क़िस्सा भी एक वक़्फ़ा ही है। सम्पूर्ण एशिया के साहित्य में दिल्ली की विशिष्ट और ऐतिहासिक भूमिका रही है। ख़ुसरो, मीरो-ग़ालिब की दिल्ली से लेकर मंटो और खुशवंत सिंह की दिल्ली से लगायत उदय प्रकाश की दिल्ली तक एक ख़ास बात जो देखने में आती है, वह यह कि दिल्ली आज भी उतनी ही रहस्यमय और तिलिस्मी है, जितनी वह सुल्तानों और बादशाहों के समय में थी। उतनी ही आकर्षक, मायावी और दिलफ़रेब। हमारी तक़दीरों से खेलने वाली। पुरअसरार हैरतअंगेज़ दिल्ली। बहुत साफ़ और बहुत गन्दी। बहुत अमीर और अत्यंत दीन। जहाँ कोई यक-ब-यक नमूदार होता है, और अकस्मात ग़ायब हो जाता है। फिर उसका कोई निशाँ नहीं मिलता। क़िस्सागो कहता है :

जिन्नातों और दौलतमंदों के इस शहर दिल्ली से ऐसे ही ग़ायब होते हैं दरवेश, ग़रीब, बीमार और मामूली लोग। फिर वे कभी नहीं लौटते। वे कहीं नहीं लौटते। इस शहर में उनकी स्मृतियाँ तक नहीं बाक़ी रहतीं।

दिल्ली की दीवार, दत्तात्रेय के दुःख, वाणी, 2014 संस्करण

दिल्ली की इस अनिश्चिततात्मक परिस्थितियों के मध्य उपस्थित क़िस्सा कहने वाला भी इस आशंका से ग्रस्त है कि किसी दिन वह भी इस शहर से अचानक अनुपस्थित न हो जाए, जो कि महानगरीय प्रवंचना में जी रहे अपवंचित जन की अनिश्चितित ज़िन्दगी का ही द्योतक है।

‘दिल्ली की दीवार’ एक भविष्यवाचक कहानी है। और यह बहुत पहले लिखी जा चुकी थी। बुकर से सम्मानित अरविन्द अदिगा की पुस्तक ‘व्हाइट टाइगर’ (2008) से भी पहले, जिसमें बलराम हलवाई नाम के एक ड्राइवर के सिर पर उसका मालिक ‘हिट एन्ड रन’ का संगीन अपराध उसकी हस्ताक्षरित (अन)-इच्छा से लादना चाहता है, परन्तु यह हो न सका क्योंकि नशे में धुत्त एक अमीर की गाड़ी से जो मनुष्य कुचला गया था दिल्ली में उसका कोई माई-बाप नहीं था। दिल्ली में राजनीतिकों को ‘काला धन’ देने आये उस अमीर आदमी का ड्राइवर कहता है:

दिल्ली हमारे शानदार देश की राजधानी है। यहाँ हमारी संसद की कुर्सियाँ हैं, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के साथ अन्य सभी मंत्रियों की। जो गर्व है हमारी नागरिक योजना का और शो-केस है इस विशाल गणतंत्र का। यह वह है जो ‘वे’ लोग इसे कहते हैं ! लेकिन एक ड्राइवर को सच बताने दें। और सच यह है कि दिल्ली विक्षिप्तों का शहर है। …हज़ारों लोग दिल्ली में सड़कों के किनारे रहते हैं। वे भी अँधेरे से आते हैं। आप उनकी दुर्बल देह देख कर बता सकते हैं, उनके गन्दे चेहरों और विशाल पुलों और फ्लाईओवरों के नीचे व्यतीत हो रहे उनके पशुवत् जीवन को देखकर भी ! आग सुलगाते, अपने बालों को धोते और उनमें से जुएँ निकालते, जबकि उनके ठीक पीछे एक कार गरजती हुई जा रही होती है।

The white tiger, Arvind Adiga, Harper Collins, 2016

‘दिल्ली की दीवार’ पर न जाने क्यों उस तरह की चर्चा हिन्दी में नहीं हुई, जैसी होनी चाहिए। अरविंद अदिगा ने अपने बुकर सम्मानित आख्यान में दिल्ली के विषय में जो लिखा-रचा है, उससे कहीं अधिक गहन, प्रगाढ़ और व्यंजनात्मक विवरण उदय प्रकाश की इस कहानी में मिलते हैं। हिन्दी समाज न जाने क्यों आर्थिक प्रश्नों पर बिलार के सामने पड़े कबूतर की तरह आँख मूँद लेता है जबकि हिंदी पट्टी की आबादी अधिक और विकास दर कम है। यह समाज अपने दारिद्र्य को लेकर चीखता-चिल्लाता भी रहा है। आर्थिक दारिद्र्य वैचारिक रूप से भी दरिद्र बना देता है क्या?

2014 के चुनावों के पूर्व से लेकर अब तक ‘काले धन’ (काला-धन बहुत सही पद नहीं है, यह वर्ण-भेद की ओर इंगित करता है) पर बड़ी काली चर्चा हुई है। 2011 में एक ‘काले आंदोलन’ में भी काले धन का ध्वज लहरा रहा था। इस आंदोलन के प्रायोजक भी ‘काले धन’ वाले लोग थे और जिसमें एक सफ़ेदपोश, भूखे रह लेने के अभ्यासी, बूढ़े रिटायर्ड फ़ौजी को बिजूके की तरह इस्तेमाल किया जा रहा था और उसी में ‘काली दाढ़ी और जटा वाले’ बाबा को सलवार पहन कर भागना पड़ा था और जो बाद में काले धन की आड़ लेकर एक बड़ा व्यापारी बन कर उभरा। इस प्रकार इस पाप-धन की लड़ाई लड़ने वाले इन उजले नौकरशाहों, सेना के सिनिकल, सामंती रिटायर्ड अफ़सरों, नेक्ससबाज़ पुलिसवालों, अपराधी प्रवृत्ति के दलाल पत्रकारों, हिन्दी के जुगाड़ू लेखकों में से कोई राज्यपाल बन गया, कोई मुख्यमंत्री, कोई केंद्रीय मंत्री! कोई मीडियाकर चुटकुलेबाज़ कवि बन गया और कोई कुछ। गाँधी जैसी पुण्यात्मा का नाम लेकर पाप-धन के विरुद्ध जन-आंदोलन का आभास और जनक्रांति की लिजलिजी भ्रान्ति उत्पन्न करने वाले काले लोग हमारे सिर पर गोडसे को बिठा कर चूनिया-रौशनी से गायब हो गए। और इसी काले धन को सौ दिनों में विदेशों से लाकर भारत के प्रत्येक नागरिक को पंद्रह-बीस लाख रुपए मुफ़्त में देने का हास्यास्पद स्वप्न दिखा कर मीडिया और एक अपंजीकृत किन्तु ताक़तवर फ़ासीवादी संगठन के बल पर एक राजनीतिक अंततः इस विशाल लोकतंत्र का प्रधानमंत्री बन गया था।

वास्तव में यह उत्तर-सत्यवादी राजनीति अमेरिका से लेकर भारत तक इसी पाप-धन के कुबेरीय प्रताप से सफल हुई। इस संयोग कहा जाये अथवा लेखकीय पूर्वानुमान की शक्ति या साहित्यकार की दूरदर्शिता और उसका विलक्षण रचनात्मक-विवेक कि सन् 2001-02 में लिखी गयी कहानी का सफ़ाईकर्मी नायक रामनिवास जिस झाड़ू की मूठ से दिल्ली की एक दीवार में ‘काले-धन’ की सुरंग उद्घाटित कर बैठता है, दिल्ली को नया मुख्यमंत्री बनाने वाली राजनीतिक पार्टी का चुनाव चिह्न वही झाड़ू बनता है। साथ ही यह भी एक तथ्य ही है कि वह मुख्यमंत्री भी काले धन और भ्रष्टाचार के विरुद्ध होने वाले एक काले आन्दोलन का हिस्सा था। दिल्ली का मुख्यमंत्री बनने के पश्चात् वह काले धन, भ्रष्टाचार, लोकपाल आदि को उसी प्रकार विस्मृत कर गया, जिस प्रकार सामूहिक-स्मृति नयी-नयी उत्तर-सत्यवादी सनसनियों से अतिक्रमित हो कर अपनी समस्याओं को विस्मृति की क़ब्र में दफ़न कर देती है।

कहानी में सड़क किनारे बैठ कर भविष्य बाँचने वाला बलिया का ज्योतिषी पण्डित दीन दयाल उपाध्याय एक पात्र के रूप में व्यंग्यार्थ है जो एक विशिष्ट विचारधारा का प्रतीक है। उदय प्रकाश की क़िस्सागोई में यह चुटीलापन निरन्तर बना रहा है, उसी तरह जैसे कभी प्रेमचन्द के पास एक मोटेराम शास्त्री हुआ करते थे। ‘काले धन’ और ज्योतिषी के रूपक को जोड़कर कहानीकार ने एक ऐसा यथार्थ रचा है जो सिनेमाई अतिनाटकीयता उत्पन्न करता है। ज्योतिषी जी ने क्या कहा था?

लेकिन ज्योतिषी जी का यह भी कहना है कि ऐसे संयोग से मिलने वाला धन पाप का काला, अपवित्र धन हो तो उसका परिणाम घातक होता है। मेरा मानना है कि 26 जून 2001 की रात लगभग 12 बजकर 10 मिनट पर उसी पाप के घात से रामनिवास और उसके स्वप्नों का हिंसक अंत हुआ।

वही

म्युनिसिपैलिटी के सफाईकर्मी रामनिवास की त्रासद मृत्यु (पुलिसिया हत्या) काले धन को छूने के कारण हुई थी। और यह हत्या बताती है कि यदि कहीं काला धन लावारिस पड़ा है तब भी उसकी सुरक्षा में मीडिया से लेकर पुलिसकर्मी, अफ़सर और उनके अदृश्य अन्तर्सम्बन्ध जुटे-लगे रहते हैं। यह सुरक्षा मेहनतकश और ईमानदार आदमी को कभी नहीं बख़्शती। इसी नेक्सस का ग्रास बना सफ़ाईकर्मी रामनिवास। काला-धन उसे दैवीय कृपा की तरह अकस्मात् तब मिल गया था जब ढीली पड़ गई झाड़ू की बिखरी सींकें कसने और बराबर करने के लिए उसने उसे दिल्ली की एक दीवार पर ठोंक दिया था:

जैसा कि होना ही था। पलस्तर में पहले दरारें पड़ीं फिर उसके चिलठे उखड़ने लगे। देखते-देखते एक बड़ा सा-छेद वहाँ खुल गया। फिनायल या गैमेक्सीन की तेज़ गंध वहाँ से छूट रही थी। रामनिवास ने उसके भीतर झाँक कर देखा तो उसकी साँसें थम गईं। वह जड़ रह गया। बाप रे! अंदर नोट ही नोट थे। सौ-सौ और पाँच-पाँच सौ की गड्डियाँ।

वही

यह कहानी लिखे जाने से पूर्व भारत में चर्चित टेलीकॉम घोटाला (1996) हो चुका था। इसमें दिल्ली लॉ स्कूल में पढ़े सुखराम का नाम आया था। हिंदी पट्टी की मीडिया ने जातीय उदारता दिखाते हुए उनके नाम के पीछे से ‘शर्मा’ हटा दिया था। भारतीय सामाजिक-सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में सरनेम की महिमा वैदिक-औपनिषदिक-स्मृतिक है। इसलिए भारतीय गूगल पर चारा घोटाले का विकीपीडिया मिलेगा किन्तु टेलीकॉम स्कैम का नहीं। घोटालाकर्त्ता क़ानून से निरापद रहने हेतु बाद में मनुवादी गाय की पूँछ पकड़ कर फ़ासिस्ट राष्ट्रवाद की वैतरणी में पैर गया था। सुखराम शर्मा के हिमाचल प्रदेश और दिल्ली स्थित घरों पर छापा मार कर सवा चार करोड़ रुपए बरामद करने वाले तत्कालीन सीबीआई प्रमुख जोगिंदर सिंह ने तब कहा था, कि मैंने कभी इतनी सारी नक़द मुद्रा नहीं देखी। जोगिंदर सिंह की आँखें भी उस कैश को देख कर ‘दिल्ली की दीवार’ के रामनिवास की तरह चौंधियाँ गई होंगी क्योंकि दुरुस्त ईमान वाले सीबीआई प्रमुख और म्युनिसिपैलिटी के स्वीपर में मानवीयता के स्तर पर बहुत अधिक अंतर कम-अज़-कम पिछली सदी में नहीं होना चाहिए।

काले-धन की द्र्व्यता को धारण करने वाली नोटों की गड्डियाँ कैसी होती होंगी? क्या वे सर्वहारा के बेचे गए ख़ून की थैलियों जैसी दिखती होंगी? या किसी मृत कुपोषित बच्चे के शव की तरह? उसे देख कर कैसी अनुभूति होती होगी? क्या वैसी, जैसी ज़िंदा रहने के निमित्त वेश्यावृत्ति करने वाली औरत को उसमें दस-बीस पुरुषों के स्खलन के पश्चात होती है? क्या उबकाई आती है? वैसी उबकाई जैसी मुक्तिबोध को ‘पूँजीवादी समाज के प्रति’ आती थी? कहानी का नायक रामनिवास इन नोटों की गड्डियों को देख कर कैसा अनुभव कर रहा है?

और साकेत की उस कोठी नंबर ए-11/डीएक्स 33 के जिम सेंटर के बड़े से हाल की दीवार उसके सामने थी, जिसमें एक ऐसा खोखल उसकी झाड़ू की मूठ की ठोकर से अचानक खुल गया था, जिसमें अनगिनत नोटों की गड्डियाँ भरी पड़ी थीं। काला-धन, धन-काला, काला, काला उसके कानों में जैसे कोई फुसफुसा रहा था। उसके शरीर का रोयाँ-रोयाँ सिहर रहा था। जिस चीज़ के बारे में वह सिर्फ सुना करता था, इस समय वह उसकी आँख के ठीक सामने, साँस भर की दूरी में, साक्षात् मौजूद था। यह न कोई सपना था, न कोई क़िस्सा। यह एक सच्चाई थी, जो संयोग से उसकी आँख के सामने इस वक़्त मौजूद थी।

वही

कहानी का नायक रामनिवास परकीया प्रेमिका से मुलाक़ात के दिन ‘कुछ-कुछ होता है’ फ़िल्म का गीत गाता है। करण जौहर द्वारा निर्देशित यह फ़िल्म 1998 में आयी थी। सफाईकर्मी रामनिवास के अफ़सर चोपड़ा हैं, जो यश चोपड़ा की याद दिलाते हैं। करण जौहर ने यश चोपड़ा की शैली को कुछ फेरबदल के साथ आगे बढ़ाया। इसी क्रम में 1999 में आयी थी जेएनयू के प्रोफ़ेसर और अर्थशास्त्री अरुण कुमार की पुस्तक ‘ब्लैक मनी इन इण्डिया’ जिसमें पुरोवाक् लिखा था भारत के पूर्व प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने और जिसमें उन्होंने बताया था कि ‘लंबे समय से उन्हें काले धन में ख़ासी दिलचस्पी रही है और निजी तौर पर उनका मानना है कि काला धन एक ऐसा शैतान है जिसे क़ालीन के नीचे-नीचे बुहारने के बज़ाय उससे सीना-ब-सीना लड़ा जाय।’

इस पुस्तक की भूमिका में प्रो. अरुण कुमार ने लिखा है, ‘1997 में जब महारानी एलिज़ाबेथ भारत आयी थीं तो उन्होंने टिप्पणी की थी कि दिल्ली भयानक ग़रीबी और गन्दगी से घिरी हुयी है। किसी ने भी इस पर अहो-अहा नहीं की क्योंकि यह जलता हुआ सत्य था। कतिपय लोगों को कुछ समय तक बुरा लगा। बाद में फिर सब हस्बे-मामूल हो गया। यह था आर्थिक गतिवाद का सबसे बड़ा नुक़सान।’ इसी पुस्तक में अरुण कुमार ने यह भी बताया था कि काले लोगों के काले धन के चलते ईमानदार लोगों के रुपये की ‘फंक्शनिंग या परफॉर्मिंग वैल्यू’ कम हो जाती है। ग्लोबलाइज़ेशन के बाद 1991-92 से काले धन के चलते सौ भारतीय रुपये पैंसठ रुपये की क़ीमत रखने लगे थे। यह वह समय था जब काले धन की कोई आम चर्चा नहीं थी। 2001-02 में इसी काले धन पर उदय प्रकाश कहानी लिख रहे थे, ‘दिल्ली की दीवार।’

रामनिवास का चरित्र-चित्रण कहानीकार ने फ़िल्म अभिनेताओं से उसकी तुलना करते हुए किया है। काला धन मिलने से पूर्व का रामनिवास ऐसा है :

“साँवले रंग के रामनिवास का शरीर इकहरा था और अगर फ़िल्मी एक्टर जितेन्द्र थोड़ा काला, दुबला और ग़रीब हो जाता, तो वह बिलकुल रामनिवास की तरह ही दिखता।“

काला-धन मिलने के बाद:

“पहले के ग़रीब, फटीचर और उदास जितेंद्र की जगह अब वह चमकदार, रंगीन और बातूनी गोविन्दा नज़र आने लगा था, जिसके दाँत हमेशा निकले रहते थे।“

रामनिवास का त्रासद अंत ही कहानी का उत्कर्ष है। उसकी पुलिसिया हत्या पूरे आपराधिक तंत्र और व्यवस्था में पैठे उसके जटिल संजाल को उघाड़ देती है और सामान्य नागरिक को आतंकित करती है। यही बात इस कहानी के यथार्थ को अतियथार्थ में बदल देती है। प्रश्न यह है कि रामनिवास किसी आदर्श या सिद्धांत को अपना कर अपनी जान क्यों नहीं बचा पाया? वह अकस्मात मिली समृद्धि से भोग-विलास की ओर क्यों बढ़ गया जो अंततः उसकी मौत का कारण बना?

इसका उत्तर यह हो सकता है कि भारत का मध्यवर्ग जो कभी सिद्धांतों और आदर्शों का अगुवाकार था, वह उच्च मध्यवर्ग जिसने हमें स्वधीनता संग्राम के महान नेता दिये थे, अब भोग और विलास की आपराधिक संस्कृति का वाहक हो चुका है और वंचित वर्ग उसी के जैसा बनने के आदर्श का अनुसरण करता रहता है। इसीलिए उसका हश्र रामनिवास जैसा होता है। 2008-09 में भारतीय उद्योग परिसंघ में दिए गये अपने भाषण में पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने यह बात प्रमुखता से कही थी कि ‘हमारे टेलीविज़न और विज्ञापन जगत को अमीरी और उपभोक्तावादी संस्कृति का ऐसा भौंडा प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। क्योंकि इससे वंचित वर्ग का हृदय और टूटता है।’

उदय प्रकाश ने उत्तर-भूमंडलीकरण के बाद की दिल्ली में इस भोगवादी प्रवृत्ति का पारदर्शी वर्णन किया है:

दरअसल वह एक जिम सेंटर था। उसमें पेट की चर्बी घटाने, चर्बी छाँटने, कमर पतली और मोटापा दूर करने वाली तरह-तरह की मशीनें रखी थीं। साकेत में रहने वाले बड़े-बड़े लोग और उनके परिवार के सदस्य उसमें सुबह-शाम आ जाते और वहाँ घंटों चहल-पहल रहती। इसी कोठी की पहली मंज़िल पर एक ब्यूटी पार्लर और एक मसाज सेंटर भी खुल गया था। अधेड़ और अधबूढ़े रईस इस मसाज सेंटर में आकर अपनी मालिश कराते और कभी-कभी उनमें से कुछ लड़कियों को अपनी कार में बाहर भी ले जाते। उसने कई अफ़सरों और नेता लोगों को भी यहाँ आते देखा था।

वही

‘दिल्ली की दीवार’ कहानी घनीभूत यथार्थ और भारतीय शैली की क़िस्सागोई की परम्परा के शिल्प के औचक सौंदर्य से अभिभूत कर देती है। यथार्थ का बखान करता वर्णक (narrator) इतना सधा हुआ है गोया कोई गाइड किसी ऐतिहासिक महत्त्व के पुरातात्विक स्थापत्य के बारे में बता रहा हो। यथार्थ जो अति यथार्थ का कलाभ्रम उत्पन्न करता है, किन्तु है यथार्थ ही।

दूसरी दुनिया के साहित्यवेत्ताओं के लिए न सही, परंतु पहली दुनिया के लिए ‘दिल्ली की दीवार’ का यथार्थवाद, अतियथार्थवाद जैसा ही है। कहानी में विवरणों को तथ्यपूर्ण ढंग से प्रस्तुत करने और समय की बड़ी घटनाओं से अपने सत्य की तुलना करने की उदय प्रकाश की मौलिक शैली रही है, जो उनकी अन्य लम्बी कहानियों में भी दर्शनीय है। इस कहानी में दिल्ली के ‘कोरोनेशन पार्क’ का इतिहास बताते हुए लेखक की यह शैली जादुई लगती है। इस शिल्प की ख़ासियत है कि यह रचनाकार की अनुभूतियों को और अधिक इंटेसिफ़ाई करता है। अतीत के घटनाक्रमों को सामयिकता से जोड़ कर यह इन्हें सिलसिलेवार बनाता है, रचना के अर्थ को और अधिक ग्राह्य बनाने के लिए यह मुफ़ीद है और पाठक को बाँध लेने के लिए भी। इसके साथ उत्तर-औपनिवेशिक इतिहास-दृष्टि के लिहाज़ से भी उदय प्रकाश हिन्दी कहानी को बदलने वाले कथाकार साबित हुए हैं। यही वज़ह है कि उनकी कहानियाँ सार्वभौमिकता को ग्रहण कर सकीं। उनकी यह उत्तर-औपनिवेशिक इतिहास-दृष्टि ‘वॉरेन हेस्टिंग्स का साँड़’ जैसी कहानियों में क्षत-विक्षत प्राच्यवाद को बर्बर पश्चिमी उपनिवेशन के विरुद्ध प्रतिस्थापित करती है। उत्तर-औपनिवेशिक दृष्टिकोण से उनकी कहानियाँ विशेष अध्ययन की माँग करती हैं।

‘दिल्ली की दीवार’ में विवरणों के घनत्व की अपेक्षा कथानक थोड़ा शिथिल प्रतीत होता है। इसमें ‘तिरिछ’ जैसा संघनन नहीं है। यह विवरणों के संतुलन और उनकी सुन्दरता का कथानक पर प्रभाव भी हो सकता है। महानगरों में रह रहे अपवंचित जन और उसके कुसंस्कृत जीवन को देखने की कथाकार की दृष्टि कुछ सपाट, शीघ्रताग्रस्त, अतिरंजित और असावधान है। यद्यपि भूमंडलीकरण की आर्थिक अर्थवत्ता और उसके नारकीय प्रभाव को महानगरीय जीवन की क्रूर छाया में पल रही नारकीयता में देखा जा सकता है, जिसे उदय प्रकाश ने इस कहानी में बड़े सुन्दर पद में ‘अनागरिक मनुष्यता’ कहा है। यह रचनाकार की वर्गीय विवशता या उसकी अर्द्ध-पूँजीवादी सामाजिकता का प्रभाव भी हो सकता है। रामनिवास, बबिया, सुषमा और अन्य ऐसे पात्रों के चरित्र-चित्रण में यह भावबोध खिन्नता पैदा करता है। अपवंचित और अति-अभावग्रस्त जीवन में भी एक भद्र सांस्कृतिक नैतिकता का आदर्शबोध होता है, जिसका इन पात्रों के चित्रण में सर्वथा अभाव दिखायी देता है किन्तु यह अस्वाभाविक नहीं लगता है। कहानी का पाठ, समय की अभिव्यक्ति से इसका जुड़ाव और इसकी दूरदर्शिता इसे हिन्दी की एक विशेष कहानी बनाते हैं।

जैसा कि होता है कि प्रत्येक सुन्दर कलाकृति में एक पारदर्शी त्रुटि होती है, इस कहानी में रामनिवास ‘दिल्ली की दीवार’ की सुरंग से पाँच-पाँच सौ रुपये की दो गड्डियाँ उठाता है, जो कि मुद्रा के सामान्य सांख्यिकीय नियमों में एक लाख रुपये होते हैं। रचनाकार ने इन्हें बीस हज़ार रुपये बताया है।

(कवर तस्वीर इंडिया गेट की है और आखिरी तस्वीर हुमायूँ के मकबरे की। दोनों साभार अभिषेक श्रीवास्तव)