हाउ डेयर यू??? यह सवाल एक किशोरवय की लड़की ने दुनिया के नीति-निर्धारकों की आँखों में आँखें डालकर पूछा था कि ‘तुम वयस्कों की हिम्मत कैसे हुई कि आने वाली नस्लों के लिए इस धरती को जीने लायक नहीं रहने दिया? अपनी उम्र जी लेने के बाद आने वाली नस्लों के लिए तुम इस धरती को इस अवस्था में नहीं छोड़ सकते कि इसके बाद दुनिया बीमारों की जगह बन जाए’। इस लड़की को दुनिया ग्रेटा थनबर्ग के नाम से जानने लगी। उसके प्रशंसकों की संख्या पूरी दुनिया में काफी ज्यादा है।

ग्रेटा की चिंताएं और सरोकार धरती और उसके नैसर्गिक पर्यावरण की खराब होती सेहत को लेकर थी और है। पूरी दुनिया ने जहां औपचारिकता के लिए ही सही इस लड़की की बातों पर कान दिया और अपने-अपने देश के बच्चों को तवज्जो दी। हिंदुस्तान में न तो ग्रेटा को सुना गया और न ही अपने देश के उन किशोरों और युवाओं को जो ग्रेटा के समर्थन में आए, बल्कि दिशा रवि जैसी एक समर्थक को इस बात के लिए प्रताड़ित किया गया कि उसने खुद को ग्रेटा के विचार से प्रभावित बतलाया और किसान आंदोलन का समर्थन किया।

ग्रेटा की इस चेतावनी और ललकार में कई ऐसी बातें निहित हैं जिन्हें आज भारत में राज्यों द्वारा अंगीकार की जा रही जनसंख्या नीति के संदर्भ में देखा जाना चाहिए। अगर बात पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने की है तो ग्रेटा यही बात तो पूछना चाहती है कि कालक्रम में अगर तुम पहले इस धरती पर आ गए तो क्या इसका मतलब यह है कि आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए तुम इस धरती पर जीवन की संभावनाओं को ही खत्म कर दो? जनसंख्या नियंत्रण के विचार मात्र को भी इसी कसौटी पर परखने की ज़रूरत है कि क्या इस देश में पहले जन्म ले चुके लोगों को मात्र पहले आ जाने की वजह से ये अधिकार हासिल हैं कि भावी पीढ़ियों को आने ही न दिया जाए?

ग्रेटा यह भी कहना चाहती है कि आपने प्रकृति के कुछ रहस्यों को समझ लिया और उसे अपने नियंत्रण में ले लिया या उसके उपभोग के लिए अपनी दिमागी क्षमता विकसित कर ली तो क्या इसका आशय यह है कि उसका इतना दोहन कर लिया जाए कि आने वाली नस्लों से- जो ज़ाहिर है दिमागी क्षमताओं में तुमसे ज़्यादा उन्नत हो सकती हैं- यह अधिकार छीन लो कि उपभोग तो दूर, वे एक स्वाभाविक जीवन भी न जी पाएं?

प्रजनन के गहरे रहस्यों को समझ लेने और उस पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लेने के बाद क्या आज मौजूद पीढ़ी को यह अधिकार हासिल हो जाता है कि आगत की तमाम संभावनाओं को यूं ही अजन्मा छोड़ दिया जाय? बर्थ कंट्रोल का विज्ञान विकसित करके मनुष्य ने अपनी ही सभ्यता की नैसर्गिक कार्यवाहियों को अपने अधीन कर लिया। असल में, हमने साहचर्य की नैसर्गिक और स्वाभाविक प्रक्रिया में गतिरोध पैदा किया है। प्रक्रिया को परिणतिहीन बनाने का यह सफल प्रयोग आज के मनुष्य को ऐसे अधिकारों से सम्पन्न बनाता है कि वह यह तय कर सकता है कि किसी नये बच्चे को इस धरती पर आने देना है या नहीं। जन्म देने या न देने की इस तकनीकी के आविष्कार ने हमें उस ब्रह्म के समकक्ष लाकर खड़ा कर दिया है जिसके बारे में यह कहा जाता है कि उसने दुनिया और मनुष्य और तमाम सब कुछ का सृजन किया।

ब्रह्माण्ड के नियमों को बदलने का यह रुतबा कभी कवि को हासिल रहा होगा चूंकि कविता रचते समय वह स्वयं प्रजापति होता है। शास्त्रों में कहा गया है– ‘अपारे काव्य संसारे कवि रेव: प्रजापति’। एक कवि को यह सहूलियत हासिल है कि वो दिन में चांद उगा दे या रात में कमल के फूल खिला दे। वह अपनी कल्पना के मुताबिक अपनी दुनिया रच सकता है। इसलिए हमें नहीं भूलना चाहिए कि आधुनिक जगत के तमाम क़ानूनों के बावजूद यह रचनात्मक छूट तो हासिल है ही। कवि ने तो जो किया अपनी रचनात्मक कल्पनाशीलता में किया लेकिन बर्थ कंट्रोल (गर्भ-निरोधक) के तरीके ईज़ाद करने के बाद रचयिता या सर्जक का रुतबा सामान्य मनुष्य ने भी हासिल कर लिया। अब वह कुछ न रचने के लिए भी उसी तरह स्वतंत्र है जैसे कुछ रच देने के लिए। अब उसकी इच्छा है कब वह उस प्राकृतिक कार्यवाही को परिणति में तब्दील होने देना चाहता है और कब नहीं। उसने प्रजनन की कार्यवाहियों को निर्देश देना शुरू कर दिया। उसने साहचर्य के मूल उद्देश्यों को ही बदल डाला, जैसे एक कवि भाषा के मूल उद्देश्य को अपने शिल्प से बदल देता है।

एक मैक्सिकन कवि ओक्टोवियो पाज़ कविता की तुलना इसीलिए गर्भ-निरोधक से करते हैं और साहचर्य की क्रिया के मूल उद्देश्य यानि प्रजनन को स्थगित करते हुए इसे महज़ आनंद की एक अवस्था में बदल दिये जाने की युक्ति मानते हैं। सामान्य भाषा संप्रेषण करती है और कविता आनंद की विषय-वस्तु बन जाती है। ठीक वैसे ही साहचर्य में प्रजनन होता है लेकिन गर्भ-निरोधक इस कार्यवाही को महज़ आनंद की विषय-वस्तु बना देता है। कविता में ही कहें, तो छह सौ साल पहले का एक अक्खड़ कवि कबीर कह गए हैं कि ‘हर बच्चा मनुष्यता पर भरोसे का प्रमाण है’। जब तक मनुष्यता बची रहेगी, बच्चे पैदा होंगे। क्या देश में चल रही जनसंख्या नियंत्रण की ये कोशिशें इस बात का ऐलान है कि अब मनुष्यता का अंत हो चुका है?

कविता के अंत, विचारधारा के अंत, सभ्यताओं के अंत की घोषणा के बाद भी मनुष्यता के अंत की औपचारिक घोषणा अब तक नहीं हुई है, बल्कि जिस आधुनिक सभ्यता में हमने जन्म पर नियंत्रण पाया और स्वयंभू बन गए उसकी शुरुआत ‘ईश्वर के अंत’ की घोषणा (नीत्शे) से हुई थी। कालक्रम में देखें तो पहले ईश्वर के अंत की घोषणा हुई, फिर विचारधारा की, उसके बाद सभ्यता की। तो क्या अब बारी मनुष्यता के अंत की घोषणा की है?

महाभारत की पटकथा में डॉ.राही मासूम रज़ा कहते हैं कि ‘हम’ इतिहास की धरोहर हैं और भविष्य के लिए उत्तरदायी हैं। यहां ‘हम’ का मतलब हम इसलिए नहीं है क्योंकि हम यानी वी द पीपुल ऑफ इंडिया जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं ला रहे हैं बल्कि ये करतूतें हमारी चुनी सरकारों की हैं- ऐसी सरकारें, जो न खुद को इतिहास की धरोहर मानती हैं और न ही भविष्य के लिए उत्तरदायी। भविष्य छोड़िए, एक प्रेस कान्फ्रेंस करके पत्रकारों के सवालों के जवाब देने लायक भी उत्तरदायी होने का साहस नहीं है इन सरकारों में। हां, अगर बात नाकामियों का ठीकरा फोड़ने की हो तो क्या भूत और क्या भविष्य। क्या विगत क्या आगत। क्या आगे क्या पीछे। और किसी तरह से मिली किसी प्रायोजित सफलता का मामला हो, तो ‘न भूतो न भविष्यति’। अभिधा में अगर इसी क्षण यह ‘बात बोले’ तो वह बोलेगी कि- नाकामियों के सात साल नेहरू और कांग्रेस के नाम रहे, आने वाले साल की नाकामियां अजन्मे बच्चों के सिर मढ़ी जाने वाली हैं।

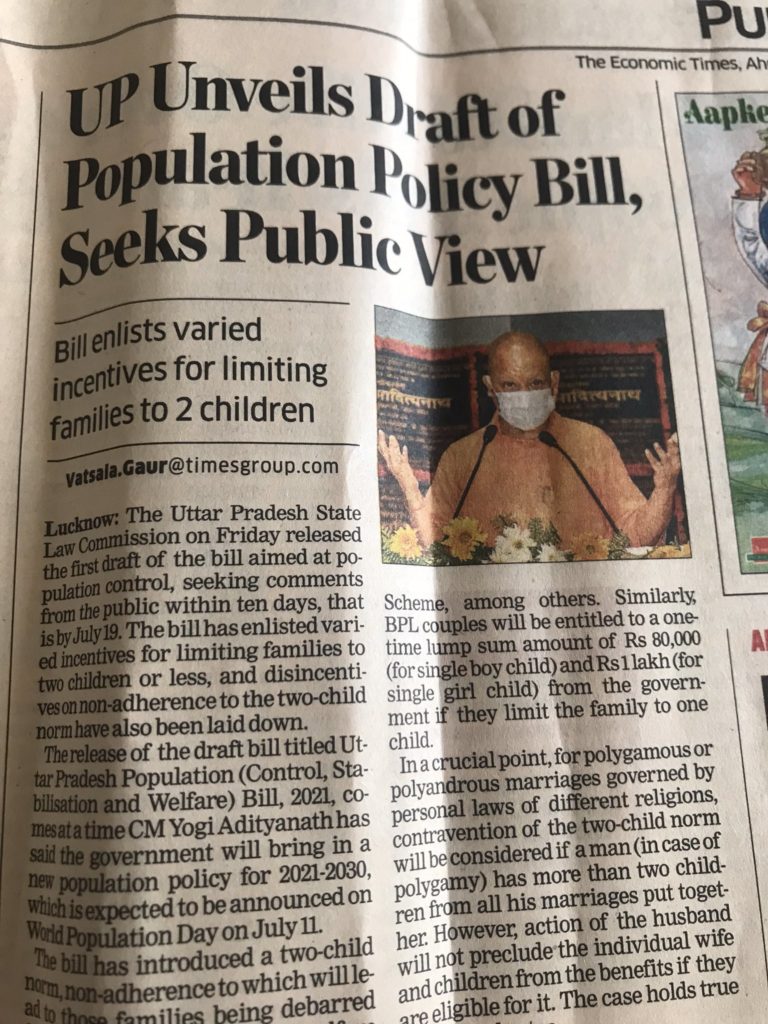

इस कानून या नीति के ज़रूर कुछ तात्कालिक प्रयोजन होंगे और हैं भी, लेकिन इसके मूल तत्वों की मीमांसा होना ज़रूरी है। आखिर सवाल वही है जिसे अलग-अलग अंदाज़ में कई-कई तरह से पूछा जा सकता है- कोई तीसरा पक्ष जो प्रजनन की कार्यवाही में शामिल नहीं है, किसी और के लिए यह निर्णय ले सकता है कि इस कार्यवाही का निष्कर्ष एक जीवन होगा या नहीं? आधुनिक लोकतांत्रिक राज्य शक्तियों का प्रकाश-पुंज है, लेकिन उसका प्रकाश उस संप्रभु जनता का दिया हुआ है। क्या एक वोट मात्र की कीमत इस कदर अधीनता का स्वीकार है?

कहा जा रहा है कि अब संसाधन नहीं बचे। पूरी दुनिया में भारत की आबादी 20 प्रतिशत है और इसकी ज़मीन का क्षेत्रफल महज़ अढ़ाई प्रतिशत? इतने ही पुरजोर ढंग से उत्तेजना में फड़फड़ाते इस तरह की नीतियों के समर्थकों से यह पूछ लिया जाना चाहिए कि क्या अढ़ाई प्रतिशत भी काफी नहीं है? अगर वह सबके हिस्से बराबर से आ जाए तो? हिस्सेदारी के सवाल पर, बँटवारे के सवाल पर कभी न टूटने वाली चुप्पी और बच्चों के जन्म के नितांत निजी निर्णय पर अट्टहास करती उत्तेजित जुबानों के बीच इस सवाल की दस्तक तक प्रतिबंधित है कि मनुष्य की अगली पीढ़ी को आने से रोकना उनके अधिकार-क्षेत्र में नहीं आता।

हमारे अस्तित्व को पहले जनसंख्या और जनांकिकी में बदला गया, फिर उसे मनुष्य होने की तमाम गरिमा से पदच्युत किया गया। उसके बाद स्कूली किताबों से लेकर प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए निबंधों की तैयारी के लिखी गयी किताबों में जनसंख्या विस्फोट बता दिया गया। शायद ही किसी को उन लेखकों के नाम याद हों जो सारी परेशानियों की जड़ में जनसंख्या विस्फोट की दुर्दांत घटना को देखने के अभ्यस्त रहे और कई पीढ़ियों को अपनी लिखी किताबों के जरिये यह बताते रहे। आम चलन में हालांकि यह शब्द केवल स्कूल-कॉलेज में पूछे गए सवालों के जवाब में ही बरता जाता रहा। सोचिए, अगर यह शब्द आम चलन में आ गया होता तो सामान्य बातचीत का लहजा ही बदल जाता। बेटा अपनी माँ को फोन करता- ‘’माँ, बधाई हो आप दादी बन गयीं, एक विस्फोट हुआ है।‘’ पूछने पर बताता लड़का है या लड़की।

ऐसे समस्यामूलक लेखकों की नज़र में बच्चे ‘विस्फोट’ हैं और उनके माता-पिता विस्फोटक। इसीलिए इन माता-पिताओं को अब स्टेट सज़ा देगा कि अगर एक से ज़्यादा विस्फोट किया तो राशन-पानी बंद!

कोई कह सकता है कि ऐसा ही प्रयोग इस देश में पहले भी तो हो चुका है, बल्कि इससे भी कहीं ज़्यादा क्रूरता के साथ। तब हमें यह भी याद रखना होगा कि तब के ये जो विस्फोटक यानी माता-पिता हैं वे अपने निर्णय के पक्ष में खड़े हुए थे और उनसे लड़े थे जिन्होंने उनके इस अधिकार का अतिक्रमण किया था। उससे भी बड़ी बात कि जब वे लड़ रहे थे तब समाज उनका सम्मान कर रहा था। उन्हें जब जेलों में डाला जा रहा था तब भी समाज ने उन्हें बहिष्कृत नहीं किया था। जेलों से निकलने के बाद उनकी प्रतिष्ठा कई गुना बढ़ गयी थी। आज जो इस निज़ाम से लड़ेगा वह सबसे पहले देशद्रोही बना दिया जाएगा और ‘राज्य’ से पहले समाज ही उन्हें इस बगावत की सज़ा सुना देगा। बाद में तो खैर क्या ही सम्मान होगा।

घोषित-अघोषित आपातकाल को लेकर 25 जून और उसके बाद हुई तमाम मीमांसाओं में इस बात का ज़िक्र कम हुआ कि निज़ाम असल में वैसा ही है, जनता का चरित्र बदला है। पहले जनता अपने नागरिक और सामाजिक अधिकारों के अतिक्रमण के खिलाफ आवाज़ उठाने को अपना कर्तव्य समझती थी लेकिन अब की जनता ने नये तरह का नागरिकशास्त्र गढ़ लिया है और उनसे लड़ने को अपना दायित्व समझने लगी है जो निज़ाम से लड़ रहा है। बहरहाल, दिलचस्प ढंग से विरोधाभासी बात यह भी है कि जिस निज़ाम ने सबसे पहले परिवार नियोजन के सर्वोच्च संस्थान को नेस्तनाबूत किया, अब वही परिवार नियोजन के अधिकार को बलात् हासिल कर लेने को आतुर है।