इतालवी भाषा में एक कहावत चलती है, कि जब कोई अच्छा आदमी भ्रष्ट होता है तो वो बहुत-बहुत भ्रष्ट होता है और उसका असर भी दूर तक जाता है. इस इतवार को लगभग डेढ़ दशक के बाद एच. जी. वेल्स की इतिहास की किताब की उलटा-पलटी करते वक्त यह कहावत फिर से नये संदर्भों में प्रकाशित हो उठी.

वेल्स ने इस कहावत का जिक्र हालांकि रूसी क्रांति के संदर्भ में किया था, लेकिन मैं हिंदी साहित्य, संस्कृति की दुनिया में हिंदू नाज़ीवाद के स्वीकरण के संदर्भ में इसका उल्लेख करते हुए यह कहना चाहता हूं कि मेरा (लिंग) पुरुष होना मेरे स्त्री-विरोधी होने का मापदंड नहीं हो सकता. इसीलिए अनामिका के पुरस्कार प्रकरण पर पूर्व में की गयी मेरी टिप्पणी जेंडर डिस्कोर्स का विषयवस्तु नहीं हो सकती. न ही इसे बनाया जाना चाहिए.

नारीवाद से संबंधित किसी मुद्दे पर मैंने पहली और शायद आखिरी बार भी तब लिखा था जब यही हिंदू नाज़ीवादी कविता कृष्णन और उनकी मां को वेश्या और न जाने किन-किन उपाधियों से नवाज रहे थे. यह लेख उसी हंस में छपा था जिसको पिछले लेख में मैंने कठघरे में खड़ा किया है. हंस के सितम्बर 2016 अंक में प्रकाशित वह लेख “(फ्री) सेक्स विमर्श को यहां से देखो राष्ट्रवादियों!” यहां जनपथ पर भी मौजूद है.

बहरहाल, मेरी उम्मीद यह थी कि साहित्य अकादमी, अनामिका, उदय प्रकाश और हंस, निशंक के बहाने जो चर्चा छिड़ी है, वह आगे बढ़ेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ (क्योंकि ऐसा होना ही नहीं था). थोड़ा अपने अतीत के साथ वर्तमान की तुलना करेंगे तो पता चलेगा कि इसके लिए वही हिंदू नाज़ीवादी विचारधारा जिम्मेदार है जिसने हमें कई-कई खांचों में बांट दिया है. हमें, यानि एक समूह को दूसरे समूह के प्रति शंकालु और असहिष्णु बना दिया है. यह विभक्तिकरण कई स्तरों पर हुआ है. जाति, धर्म, नस्ल, लिंग, भाषा… यहां तक कि एक ही छत के नीचे रहने वाले लोग भी एक दूसरे से नफरत करने लगे हैं. इन सब के बाद भी जो घटना सबसे खतरनाक हुई है वो है इस सोच का सामान्यीकरण.

क्या उदय प्रकाश दस साल पहले बाबरी की ज़मीन पर बनने वाले राम मंदिर के लिए चंदा दे सकते थे? जवाब है- नहीं!

मुश्किल से एक दशक पहले तक ऐसा सोचना भी पाप की श्रेणी में डाल दिया जाता. हिंदी साहित्यिक जगत के नैतिक पतन और हिंदुत्व के नाजीवादी संस्करण के सामान्यीकरण की पृष्ठभूमि में, दस साल पहले की दिल्ली के सांस्कृतिक स्वरूप को यहां याद करना बिला वजह नहीं होगा:

- मनमोहन सिंह के पहले कार्यकाल में माओवादी विचारधारा उत्स पर थी. तब हम सब अमेरिकी साम्राज्यवाद से लेकर फासीवाद और उदारीकरण और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर ज़ोरदार बहसें करते थे, लेकिन लेख का जवाब लेख से दिया जाता था.

- उसी दौर में इसी दिल्ली में तेलुगु कवि वरवरा राव ‘’कविता और साम्राज्यवाद’’ पर लेक्चर देकर गये थे और पूरा सभागार ठसाठस उन चमत्कृत लेखकों-कवियों से भरा हुआ था, जो बीते तीन साल से उनकी कैद पर चुनी हुई चुप्पियां ओढ़े हुए हैं.

- उस दौर में नेपाली क्रांति की पदचाप पूरी दुनिया सुन चुकी थी. जाहिर है, हम भी उत्तेजित थे. प्रचंड पथ की प्रासंगिकता और अंतर्विरोधों पर जमकर एक-दूसरे की लानत-मलानत करते थे, पर यह विरोध हमें एक-दूसरे से अलग करने के बजाय जोड़ता था. आज?

- उस वक्त अनभिज्ञता की कला (आर्ट ऑफ इग्नोरेंस) का इतना प्रचार-प्रसार नहीं हुआ था. लोग अपने समूह को छोड़कर दूसरे समूह के फटे में भी बेझिझक टांग अड़ाया करते थे.

- तब अंरुधति रॉय के अनुवादक और कवि नीलाभ अश्क, आनंदस्वरूप वर्मा, गौतम नवलखा, पंकज बिष्ट, एम्स के क्रांतिकारी डॉक्टरों की मंडली, अनूप सराया, कवि पंकज सिंह (अब नहीं रहे), नेपाल के कई क्रांतिकारी नेता जो आगे चलकर वहां की सरकार में मंत्री बने, मोहन सिंह प्लेस के इंडियन कॉफी हाउस में रेगुलर थे. आप यकीन नहीं करेंगे लेकिन सच है, विष्णु प्रभाकर को हमने यहीं देखा था. वो अंत तक आते रहे.

- श्रीराम सेंटर में वाणी प्रकाशन की किताबों की एक बड़ी सी दुकान हुआ करती थी (जो आज परिसर के बाहर फुटपाथ से चलती है). शाम 6 के बाद वहां अंदर बैठने की जगह मिलना मुश्किल होता था. उस वक्त मंडी हाउस के आसपास का इलाका, शाम गहराने के बाद कई बार पेरिस की गलियों जैसे लगने लगता था.

- हम लोगों की पहल पर (पहला लेख मैंने ही लिखा था जो तब जनज्वार में प्रकाशित हुआ था) हंस के 25 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में होने वाले शानदार कार्यक्रम में अरुंधति रॉय ने जाने से मना कर दिया था. विभूति नारायण राय को हिंदी की इसी सांस्कृतिक दुनिया में विचरण करने वाले हम जैसे नामालूम लोगों ने गालिब सभागार से भगा दिया था. युवाओं का गुस्सा देखकर आलोक मेहता नाम का दलाल संपादक कई महीनों तक मुंह छुपाये घूमता रहा था. हम सब माओवादी प्रवक्ता आज़ाद के साथ पत्रकार हेम पांडे की हत्या से क्षुब्ध थे, जो मेहता के संपादन में निकलने वाले अखबार में लिखते थे लेकिन हत्या के बाद अखबार ने उनसे पल्ला झाड़ लिया था.

- इसी दिल्ली में पत्रकार भूपेन सिंह की पहल पर हेम की हत्या पर संगोष्ठी हुई थी. अब भूपेन भी बरसों पहले दिल्ली छोड़कर जा चुके हैं.

- तब रवीश कुमार मोदी विरोधी या कहें सत्ता विरोध का चेहरा नहीं बने थे. उनका कार्यक्रम “रवीश की रिपोर्ट” लोकप्रिय था लेकिन उन्होंने ऐसी कोई रिपोर्ट कभी नहीं की जो सरकार की आंख में चुभती. इसी तरह अजीत अंजुम टीवी के पर्दे पर कहीं सनसनी ही फैला रहे थे और पुण्य प्रसून बाजपेयी हाथ मलते हुए चैनल दर चैनल करोडों का पैकेज लेते हुए सुधीर चौधरी की गिरफ्तारी पर आपातकाल का ऐलान कर रहे थे.

लेखक क्या हत्यारों के साझीदार हुए?

ध्यान रहे, यह वह दौर था जब भारत में मध्यवर्ग का तेज़ी से विस्तार हो रहा था. आर्थिक तरक्की हिंदुस्तान के चेहरे पर नुमाया होने लगी थी, लेकिन एक दूसरी घटना भी इसी के समानांतर घट रही थी. बौद्धिक आंतकवादियों, भाषायी खुर्राटों और प्रिंट पत्रकारिता की दुनिया में कमतर माने जाने वाले हिंदी (दूसरी भाषाओं में भी) के दोयम दर्जे के पत्रकार टीवी में चमकने लगे थे (यही हादसा अब डिजिटल पत्रकारिता के साथ हुआ है).

किसी का भी नाम ले लीजिए. आज टीवी के पर्दे पर चमकने वाला लगभग हर चेहरा लगभग उसी दौर का उत्पाद है. पर्दे के पीछे भी ऐसे बहुत थे जो संपादक रहते हुए करोडों की सैलरी उठा रहे थे लेकिन पेशेवर जिंदगी में सब भ्रष्ट और अश्लील थे. उनमें से कुछ आज कुछ फिल्मकार तो कुछ यूट्यूबर तो कुछ ऑर्गेनिक खेतीकार बनकर पैसा कमा रहे हैं. बस उनकी भाषा और तरीके बदल गए हैं. मकसद वही है.

इन बातों का जिक्र यहां पूर्वपीठिका के तौर पर कर रहा हूं ताकि आप समझ सकें कि पहले न्यूज़ चैनल्स के जरिये और अब साहित्य अकादमी, हिंदी साहित्य के रास्ते हिंदू नाज़ीवाद के सामान्यीकरण के पहले का दौर कैसा हुआ करता था.

कन्नड़ के विद्वान एमएम कलबुर्गी की हत्या पर साहित्य अकादमी की उपेक्षा से क्षुब्ध होकर विरोध में हमारी भाषा के सर्वश्रेष्ठ कहानीकार उदय प्रकाश द्वारा पुरस्कार लौटाने के कुछ साल बाद ही मंदिर निर्माण के लिए पर्ची काटना, अनामिका का पुरस्कार स्वीकार करना, हंस में निशंक की एक खराब कहानी का प्रकाशित होना (बेशक राजेंद्र जी के जीते जी निशंक वहां छप चुके थे, लेकिन तब वे किसी संवैधानिक पद पर नहीं थे) और जग्गी की जीवनी लिखने वाली लेखिका को अंग्रेज़ी कविता के लिए साहित्य अकादमी मिलना कोई शून्य में घटी घटनाएं नहीं हैं.

यह सब कुछ पिछले कुछ वर्षों में बहुत तेज़ी से घटित हुए (सुंदर और प्रगतिशील) मूल्यबोधों के विगलन का तार्किक निष्फलन है. यद्यपि पोस्ट ट्रुथ के दौर में नैतिकता और मूल्यबोध की बात करना बेमानी है, फिर भी हिंदी साहित्य और संस्कृति की दुनिया में जो हो रहा है उसे हिंदीभाषियों को ज़रूर जानना चाहिए.

बहुत मुमकिन है कि आपको नीचे दिए जा रहे तथ्य सामान्य लगें, कि:

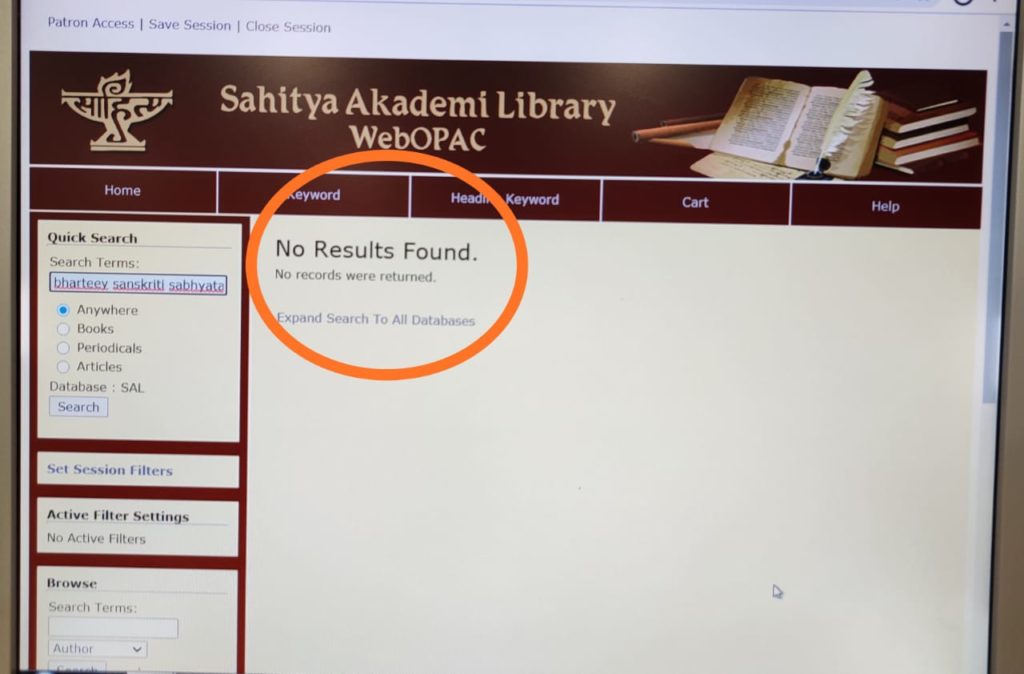

- साहित्य अकादमी नाम की संस्था ने इस साल अनामिका को जिस काव्य संग्रह “टोकरी में दिगंत” के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाज़ा है, वह संग्रह खुद साहित्य अकादमी की लाइब्रेरी में 18 मार्च तक मौजूद नहीं था. हो सकता है कि अब खरीद हो गई होगी, लेकिन कहां से?

- हिंदी साहित्य का सर्वोच्च पुरस्कार जीतने वाली सर्वश्रेष्ठ हिंदी किताब जब साहित्य के प्रचार-प्रसार के लिए बनाई गई संस्था की लाइब्रेरी में नहीं है तो फिर किताब की दुकानों में कैसे होगी? मैंने कुछ दुकानों में भी देखा उस दिन, नहीं मिली थी. अनामिका की यह किताब ऑनलाइन भी उपलब्ध नहीं थी. मेरा पहला लेख छपने के दो दिन बाद अमेज़न पर इसे (24 मार्च से) उपलब्ध दिखाया जा रहा था और जिसने भी उस वक्त इसे ऑर्डर किया होगा, उसे अब तक नहीं मिली होगी क्योंकि डिलिवरी की तारीख 26-27 मार्च दर्ज थी. बाकी ऑनलाइन मंचों पर यह अब भी अनुपलब्ध है. सवाल यह है कि फिर इन पुरस्कृत किताबों को पढ़ता कौन है? जब पाठक ही नहीं तो फिर पुरस्कार, अकादमी आदि की प्रासंगिकता क्या है?

- जब अनामिका का यह हाल है तो फिर अंतिम 13 में पहुंचे बाकी प्रतिभागियों के बारे में आप अंदाजा लगा सकते हैं. कई दावेदारों की वो किताबें जो इस बार साहित्य अकादमी पुरस्कारों के लिए अंतिम 13 तक पहुंचीं, अकादमी की लाइब्रेरी में मौजूद नहीं थीं.

- केंद्रीय शिक्षा मंत्री निशंक की किताब “भारतीय संस्कृति, सभ्यता एवं परंपरा” भी अकादमी की लाइब्रेरी में उपलब्ध नहीं थी (नीचे स्क्रीनशॉट में आप साफ तौर से देख सकते हैं) और यह किताब ऑनलाइन भी उपलब्ध नहीं. जब मैंने प्रकाशक से बात की, तो उन्होंने एक लिंक भेज दिया.

- अकादमी की लाइब्रेरी में उदय प्रकाश की किताबें सबसे ज्यादा उपलब्ध थीं. मतलब साफ है कि वो सबसे ज्यादा पढ़े जाते हैं.

अभी हैरानी का सिलसिला बाकी है. हिंदी साहित्य के लिए बनाई गई तीन मेंबरान वाली ज्यूरी में से दो से– चित्रा मुद्गल और रामवचन राय से- मैंने बात की. मुद्गल को हिंदी समाज पहले से जानता है लेकिन रामवचन राय का नाम पहली बार सुनने को मिला था. तीसरे सदस्य केएल वर्मा किस ग्रह के निवासी हैं, शायद ही कोई जानता होगा. इन्हें साहित्य अकादमी देने के लिए ज्यूरी किसने नियुक्त किया, सिर्फ सैमुअल बेकेट वाले गोदो ही जान सकते हैं.

पहले रामवचन राय का हाल सुनिए. हिंदी के प्रोफेसर रहे राय साहब नीतीश कुमार की पार्टी, जेडीयू के खाते से बिहार विधान परिषद में एमएलसी हैं. उन्होंने प्रारंभिक दुआ सलाम के बाद निशंक का नाम सुनते ही फोन काट दिया. राय साहब ने कहा कि वो एक कार्यक्रम में व्यस्त हैं. फोन काटने से पहले उन्होंने स्वीकार किया कि उन्होंने निशंक की किताब नहीं पढ़ी थी.

चित्रा मुद्गल ने अनामिका की खूब और जायज़ तारीफ़ की, लेकिन उन्होंने भी माना कि निशंक की किताब नहीं पढ़ी है. जिस किताब को ज्यूरी के मेंबरान ने भी पढ़ने लायक नहीं समझा, वो किताब हिंदी साहित्य के सर्वोच्च पुरस्कार के लिए चयनित अंतिम 13 किताबों के बीच कैसे पहुंच जाती है? क्या यह आश्चर्य का विषय नहीं?

ध्यान रहे कि हर साल 150-200 किताबें हर भाषा में अकादमी पुरस्कारों के लिए चुनी जाती हैं फिर उनमें से किसी एक को, लंबी प्रक्रिया के बाद, अंतिम में पुरस्कार के लिए चुना जाता है.

दिलचस्प यह है कि 13 में से कई की विषयवस्तु भारत का कथित विचार, भारत का (गौरवशाली) अतीत (माइनस मुगल काल) है? आरएसएस का सांस्कृतिक प्रोजेक्ट क्या यही नहीं है? क्या यह महज संयोग है कि हिंदी में साहित्य अकादमी देने के लिए अंतिम रूप से जिन किताबों को चुना गया उनमें से अधिकांश की विषयवस्तु हिंदू नाज़ीवाद के सांस्कृतिक प्रकल्प के आसपास है? सोचिएगा ज़रूर.

विश्वदीपक दिल्ली स्थित पत्रकार हैं, जनपथ पर लिखे उनके सभी लेख यहाँ पढ़े जा सकते हैं