सबसे ख़तरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना…

अवतार सिंह ‘पाश’

अनिल चौधरी उर्फ़ अनिल दा, ऐसे साथी थे जिन्होंने न तो अपने सपनों को मरने दिया, और न ही दूसरों को चुप रहने दिया। वे सवाल पूछने में यक़ीन रखते थे- संघर्षों की जड़ों में जाकर, सत्ता की बनावट को समझते हुए, और हर उस अन्याय को चुनौती देते हुए जो लोगों को खामोश रहने पर मजबूर करता है। सवाल पूछना उनके लिए सिर्फ़ विचार नहीं, एक राजनीतिक कर्म था- और यही उनकी ज़िंदगी का दर्शन भी रहा। उन्होंने नारे नहीं, सोच दी; संगठन नहीं, प्रक्रिया दी; नेतृत्व नहीं, संवाद दिया।

अभी मध्य मार्च में, जब सौ से ज़्यादा पुराने साथी PEACE के 30 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सुरजीत भवन में जमा हुए तो अनिल दा ही केंद्र में रहे। बड़े ध्यान से सबकी बातें सुन रहे थे, कभी-कभी बीच में तीखी प्रतिक्रिया भी दे रहे थे, और हर किसी को वही बात याद दिला रहे थे जिसे वे हमेशा दुहराते थे: “जिन संगठनों का मक़सद सामाजिक बदलाव और जन आंदोलनों का साथ देना है, अगर वो ये काम नहीं कर रहे तो सिर्फ़ बने रहने के लिए बने रहना ठीक नहीं है।” ऐसे समय में जब लोग पीस की उपलब्धियां गिनवा रहे थे, तब भी अनिल दा ने यह चैलेंज रखा, और संस्थाओं के मूल आधार और चेतना पर सवाल खड़ा किया।

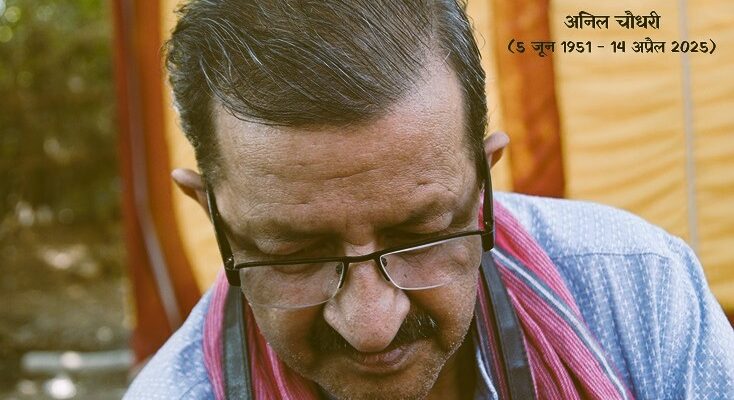

यही थे अनिल दा- बिलकुल साफ़, मजबूत और बेबाक राजनीतिक सोच वाले। उन्हें कभी ख़ुद को केंद्र में रहने का शौक़ नहीं था। उन्होंने हमेशा वह रास्ता चुना जो लंबा था, मुश्किल था, लेकिन जिसमें सांगठनिक प्रक्रियाओं का निर्माण था, लोगों की ताक़त बढ़ाने की कोशिश थी, और नीचे से नेतृत्व को उभारने की मेहनत थी। 14 अप्रैल 2025 को कैंसर से लंबी लड़ाई के बाद उनका निधन हुआ। वे शायद कोई श्रद्धांजलि सभा पसंद न करते, लेकिन उस इंसान की बात किए बिना नहीं रहा जा सकता जिसने न सिर्फ हम में से कई लोगों को, बल्कि उस राजनीतिक स्थान और माहौल को बनाने में चार दशकों में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है।

हममें से बहुतों के लिए यह नुकसान बेहद निजी है। कुछ ही हफ्ते पहले मैं पीस की मीटिंग में उनसे मिला था। हमने तय किया था कि कुछ दिनों बाद इत्मीनान से नाश्ते पर मिलेंगे, लेकिन मेरी वापसी से पहले वह मुलाकात नहीं हो पाई। अब कभी होगी भी नहीं। 2020 की शुरुआत में जब मैंने दिल्ली छोड़ा, तब से हर बार जब भी शहर लौटा, कोशिश करता था कि उनसे ज़रूर मिलूं। वे हमेशा खुले दिल से मिलते थे, अपना वक़्त देते, अपने घर बुलाते, और अपनी गहरी सोच-विचार भरी समझदारी से राजनीतिक प्रक्रियाओं पर बात करते। यह स्नेह और संवाद सिर्फ़ मेरे लिए नहीं था। वे हर किसी के लिए ऐसे ही थे।

कोविड के दौर में जब मैंने दुनिया भर के प्रतिरोध आंदोलनों पर लिखना शुरू किया, तब अक्सर सबसे पहले प्रतिक्रिया देने वाले वही होते थे- हौसला बढ़ाते, सोच-समझ कर टिप्पणी करते, और लिखते रहने को प्रेरित करते। वे ऐसा सिर्फ़ मेरे साथ नहीं, हममें से कई लोगों के साथ करते थे- खासकर नई पीढ़ी को आगे लाने का उनका जुनून साफ़ झलकता था। पीस की लाइब्रेरी के एक कोने में अक्सर वे बैठे मिलते थे- चाय की चुस्कियों के बीच अड्डा जमाते, नई पहल की योजना बनाते, और हर किसी का स्वागत करते। कोई कहीं से आ जाए, हर किसी के लिए दरवाज़े हमेशा खुले रहते थे।

असहमति से परे, साझी लड़ाइयों और मोर्चों के पुरोधा

अनिल दा एक ज़िंदादिल आंदोलनकारी, विचारक और कई लोगों के राजनैतिक गुरु रहे जिनकी सक्रियता का दायरा चार दशकों से भी लंबा रहा, जिसकी शुरुआत जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के छात्र आंदोलनों से हुई। वे ताउम्र एक dissenter की भूमिका में रहे- वामपंथी विचारधारा से जुड़े, लेकिन हमेशा आलोचनात्मक नज़रिये से सोचते और हर प्रक्रिया में गहराई से शामिल रहते। उन्होंने CPI(M) से निष्कासन झेला, Centre for Science and Environment (CSE), PRIA जैसी जानी-मानी संस्थाओं को छोड़ा, जो उस दौर में स्थापित और प्रभावशाली ढांचे माने जाते थे। इसके बावजूद, वे व्यापक वाम आंदोलन का हिस्सा बने रहे- आलोचनात्मक नज़रिये के साथ। उन्होंने एक तरफ़ विचार को कार्रवाई में बदलने की कोशिश की तो दूसरी तरफ़ ऐक्शन में गहरी सोच और दर्शन के लिए हमेशा लोगों को प्रेरित करते रहे, और हर छोटे-बड़े, स्थानीय-राष्ट्रीय स्तर की पहलों के लिए बिना शर्त समर्थन और एकजुटता की मिसाल बने। शायद ही कोई ऐसा वाक़या हो जब कोई उनके पास आया हो और उन्होंने मदद न की हो।

उनका सपना था कि एक स्वतंत्र वाम राजनीति खड़ी हो जो पार्टी की गुटबाज़ी से परे हो, ज़मीनी हो, जनपक्षधर हो। यही सोच उन्हें कई स्वायत्त प्रक्रियाओं और नेटवर्क्स के क़रीब लाती रही, और यही उनकी विचारधारा की पहचान भी बनी रही। उदाहरण के तौर पर, कोएलिशन फॉर न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट एंड पीस (CNDP), अमन एकता मंच, दिल्ली सॉलिडेरिटी ग्रुप, संघर्ष, पीपल्स काउंसिल फॉर श्रिंकिंग डेमोक्रेटिक स्पेसेज़ (PCSDS), जन अधिकार आंदोलन, नेशन फॉर फार्मर्स, भूमि अधिकार आंदोलन, कमेटी अगेंस्ट असॉल्ट ऑन जर्नलिस्ट्स (CAAJ)- और भी न जाने कितने आंदोलनों और प्रक्रियाओं से उनका जुड़ाव रहा, जिनकी सूची बहुत लंबी है। निजी तौर पर भी बहुत सारे आंदोलनकारी साथियों, कार्यकर्ताओं को उन्होंने चुपचाप मदद किया कई मौकों पर, बस कहीं न कहीं से उन्हें ख़बर मिलने की देरी होती थी।

उन्होंने दिल्ली में पीस/इंसाफ़ के दफ़्तर को ऐसे साझा स्थान में बदल दिया था जो सामाजिक हस्तक्षेप, बहस और कई अभियानों का केंद्र रहा, चाहे वह ज़हरीले कचरे और न्यूक्लियर वेस्ट के खिलाफ होने वाला अभियान हो, UID की तीव्र आलोचना हो, शिक्षा पर नव-उदारवादी हमलों के खिलाफ चल रहे संघर्ष हों या फिर मानवाधिकार कार्यकर्तों आदि पर हो रहे हमले हों। आंदोलनों को कैसे साथ लाएं, उनकी दशा-दिशा, आदि कई मुद्दों पर लगातार चर्चा और उसके लिए समन्वय बनाने की रणनीति हमेशा से रही। वहां की लाइब्रेरी में सिर्फ़ पुस्तकें नहीं थीं, बल्कि हमेशा कोई न कोई आपको गाहे-बगाहे मिल जाएगा जो जीवन और देश की दशा-दिशा पर बात करने के लिए उपलब्ध था और इसीलिए जेएनयू, जामिया और आसपास के शिक्षण संस्थानों के कई छात्र अक्सर वहां आते रहते थे।

अनिल दा हमेशा एकजुटता, आत्ममंथन और आलोचनात्मक भागीदारी की राजनीति में यक़ीन रखते थे, जिसे वे “सवालिया संस्कृति” कहते थे। उन्हें राजनैतिक मतभेदों से कभी परहेज नहीं रहा, लेकिन वह कभी भी गठजोड़ या समन्वय के आड़े नहीं आया। वे खुलकर असहमति जताते थे और चर्चा करते थे। उनका मानना था कि मतभेद जरूरी नहीं कि हमें बांटे। यही गहन लोकतांत्रिक भाव उनके काम करने के तरीके के पीछे था। इसीलिए CPI(M) से निष्कासित होने के बावजूद उन्होंने हमेशा वाम पार्टियों के साथ अपने संबंध रखे और कई अभियानों में साथ काम किया, जैसे परमाणु निरस्त्रीकरण का मुद्दा, साम्राज्यवाद, आर्थिक नव-उदारवाद, सांप्रदायिकता, फिलिस्तीन, आदि।

जिसका मुद्दा, उसकी अगुवाई: सवालिया संस्कृति की पाठशाला

सन 1995 में उन्होंने पॉपुलर एजुकेशन एंड एक्शन सेंटर (PEACE) की स्थापना की जिसका मक़सद था ज़मीनी संगठनों और हाशिये पर हो रहे संघर्षों को ऐसे वैचारिक टूल देना जिससे वे अपनी ज़िंदगी को प्रभावित करने वाली व्यवस्थाओं की आलोचनात्मक समझ बना सकें और दुनिया से ऐसे तरीक़े से जुड़ सकें जो जमी हुई सत्ता-व्यवस्था को चुनौती दे सके। और इस तरह से सवालिया संस्कृति- यानी सवाल उठाने की संस्कृति- PEACE के काम का मूल दर्शन बन गयी। अनिल दा का मानना था कि हाशिये पर खड़े लोग जब सवाल पूछते हैं, तो वह एक क्रांतिकारी राजनैतिक काम होता है। सवाल पूछने से ही हम उन “बनी-बनाई व्यवस्था की हक़ीक़तों” को खोलना शुरू करते हैं, जो अन्याय को छुपाती हैं- जैसा कि पाउलो फ्रेरे ने सिखाया। सवाल करना राजनीतिक चेतना की एक शुरुआत है जो ज़िंदगी के अनुभवों में जड़ें जमाए होती है।

PEACE की ट्रेनिंग में शामिल साथी देश भर के फील्ड-बेस्ड सामाजिक संगठनों से आते थे, जो ज़मीन, जंगल, पानी, विस्थापन और सामाजिक अधिकार जैसे मुद्दों पर काम कर रहे थे। इन प्रशिक्षणों की पद्धति का मक़सद था ऐसी सुरक्षित, सहयोगी और लोकतांत्रिक जगहें बनाना जहां लोग खुलकर संवाद कर सकें, जो कुछ सीखा उसे अपने इलाकों में जाकर लागू करें, और फिर अपने अनुभवों के साथ लौटें और साम्राज्यवादी और सामंतवादी ताकतों को चुनौती दे सकें।

इन ट्रेनिंग प्रोग्राम का मूल मंत्र था- “जिसका मुद्दा, उसकी लड़ाई। जिसकी लड़ाई, उसकी अगुवाई।” यही सिद्धांत अनिल दा की ज़िंदगी और उनके काम की भी नींव था। ध्यान देने वाली बात ये है कि पीस सीधे समुदायों में काम नहीं करता था। उसकी भूमिका थी आंदोलनों का सहयोगी बनना, उन्हें टूल्स देना, सोचने का स्पेस बनाना, और ट्रेनिंग के ज़रिये उनकी क्षमता को बढ़ाना। अनिल दा का कहना था कि कोई भी संगठन जन आंदोलनों की जगह नहीं ले सकता और न ही उन्हें अपनी दिशा में मोड़ने की कोशिश करनी चाहिए। वे हमेशा कहते, “मुद्दा जनता का है, तो नेतृत्व भी उनका होना चाहिए।”

उनकी शिक्षाशास्त्र की जड़ें पाउलो फ्रेरे की ‘क्रिटिकल कॉन्शसनेस’ की सोच में थीं, यानि सामाजिक बदलाव तभी मुमकिन है जब लोग अपनी ज़िंदगी को प्रभावित करने वाली छुपी हुई सत्ता-संरचनाओं को समझना शुरू करें। अनिल दा के लिए सत्ता कोई अमूर्त चीज़ नहीं थी। सत्ता रहती है रिश्तों में- नागरिक और राज्य के बीच, ज़मीन के मालिक और मज़दूर के बीच, औरत और मर्द के बीच, बड़े और बच्चों के बीच, यहां तक कि इंसानों और प्रकृति के बीच भी। उनका मानना था कि जब लोग इन रिश्तों पर सवाल उठाते हैं, तब वे अपनी खोई हुई ताक़त और भूमिका को फिर से हासिल करना शुरू करते हैं।

सवाल, संगठन और सत्ता से टकराव

अनिल दा की भारतीय सिविल सोसाइटी को लेकर समझ बेहद गहरी और ऐतिहासिक थी। वे अक्सर बात करते थे कि आज़ादी के बाद शुरू हुए सामुदायिक स्वैच्छिक प्रयासों से हम कैसे सन् 90 के नव-उदारवादी दशक से एक प्रोफेशनल, अफसरशाही से चलने वाली और बाहरी फंडिंग पर निर्भर एनजीओ संस्कृति की ओर खिसकते चले गए। उन्हें चिंता थी कि इस बदलाव ने सिविल सोसाइटी को जमीनी आंदोलनों और लोकतांत्रिक राजनीति से काट दिया है। वे बड़ी फंडिंग एजेंसीज और उनके प्रभाव को लेकर हमेशा सतर्क रहते थे और उन संगठनों की तीखी आलोचना करते थे जो सिर्फ फंड और पहचान के चक्कर में अपनी राजनीतिक दिशा भूल गए थे। वे शायद दक्षिण एशिया में सामंती ढांचे के बदलाव को समझने वाले विश्लेषकों में से एक थे। खासतौर पर 1990 के दशक में भारत किस तरह से एक उलझे, विकृत रास्ते पर चला गया, इस पर उनकी गहरी पकड़ थी और इसके लिए उन्होंने कांग्रेस की आलोचना करने से कभी परहेज़ नहीं किया।

2014 से पहले हो या बाद में, भारतीय इतिहास में कांग्रेस की राजनीति की बुनियादों पर चोट करने का कोई मौका उन्होंने नहीं छोड़ा। उनके लिए कांग्रेस सिर्फ़ नेहरूवादी और गांधीवादी विचारों का मिश्रण नहीं थी, बल्कि एक ऐसी पार्टी थी जिसने कल्याणकारी राज्य, सामाजिक लोकतंत्र और बराबरी के उस फ्रेमवर्क को छोड़ दिया जो कभी उसकी बुनियाद में था। इसी खालीपन ने, उनके मुताबिक, भाजपा की सांप्रदायिक और नवउदारवादी राजनीति के लिए ज़मीन तैयार की।

1990 के दशक में उनका Voluntary Action Network India (VANI) से एक छोटा जुड़ाव था, जहां वे भारत के स्वैच्छिक क्षेत्र की साझी पहचान को सामने लाने की कोशिश कर रहे थे। जब मतभेद उभरे, तब उन्होंने वहां से अलग होकर PEACE की नींव रखी। इसके अलावा, वे INSAF (इंडियन सोशल एक्शन फोरम) के गठन में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका में थे, जिसने देश भर की 750 से ज़्यादा संस्थाओं को एकजुट किया, जो विस्थापन, पर्यावरण न्याय और नागरिक अधिकारों पर काम कर रही थीं। बाद में, 1998 के पोखरण परमाणु परीक्षणों के बाद जब देश में परमाणु विरोधी आंदोलन शुरू हुआ, तो Coalition for Nuclear Disarmament and Peace (CNDP) की स्थापना में उन्होंने एक अहम भूमिका निभाई थी। वैसे ही 2002 के दंगों के बाद अमन एकता मंच बना कर भी एक कई लोगों को साथ लाया।

हाल के वर्षों में जब कई NGOs और अन्य सिविल सोसाइटी संगठन सरकार की निगरानी में आए और कई लोगों का FCRA रद्द कर दिया गया, तो अनिल दा डटे रहे। जिन संगठनों से वे जुड़े थे, उनके पक्ष में मज़बूती से खड़े होकर उन्होंने कहा कि ये संस्थाएं पारदर्शी हैं, कानूनी दायरे में काम करती हैं और भारतीय संविधान की मूल भावनाओं के हिसाब से ही काम ही कर रही हैं, इसमें ऐसा क्या ग़ैर-क़ानूनी है? उन्हें केवल NGOs पर हमले की चिंता नहीं थी, बल्कि इस बात की गहरी चिंता थी कि देश में लोकतांत्रिक ज़मीन लगातार सिकुड़ रही है और आलोचनात्मक सार्वजनिक संवाद धीरे-धीरे खत्म होता जा रहा है।

वे कभी भी किसी चुनौती से पीछे नहीं हटे। हमेशा नए अभियानों को लेकर चिंतित रहे और नई पहलों को बनाने में लगे रहे। People’s Council for Shrinking Democratic Spaces (PCSDS) हो या Committee Against Assault on Journalists (CAAJ)- वे हर उस जगह मौजूद थे जहां लोकतंत्र पर चोट हो रही थी और आवाज़ उठाने की ज़रूरत थी।

जुड़ाव के लिए संवाद है सबसे जरूरी

अनिल दा की सबसे बड़ी ताक़त थी उनका जुड़ाव- आंदोलनों से, लोगों से, विचारों से। उनमें एक दुर्लभ काबिलियत थी- गहरी राजनीतिक समझ और गहरी इंसानियत का मेल। वे एक ही सांस में आपकी आलोचना भी कर सकते थे और सहारा भी दे सकते थे। वे हर किसी के लिए वक़्त निकालते थे, चाहे आप कोई नए इंटर्न या छात्र हों जो अभी रास्ता ढूंढ रहे हैं या फिर कोई अनुभवी कार्यकर्ता जो मुश्किल हालात से जूझ रहे हों।

उन्होंने हमारे बीच एक अनूठी राजनीतिक विरासत छोड़ी है जिसमें आपसी सम्मान, प्रतिबद्धता, और वैचारिक असहमति सबके लिए उतनी ही जगह है। वे हमेशा याद दिलाते रहे- संगठन लोगों की सेवा के लिए है, लोग संगठन की सेवा के लिए नहीं; हम यहां करियर बनाने नहीं, आंदोलनों को मज़बूत करने आए हैं; और नेतृत्व का मतलब सत्ता नहीं, भरोसा होता है।

हाल के वर्षों में जब उनका बाहर जाना-आना कम हो गया था, तब भी वे हमारी ज़िंदगियों में लगातार मौजूद रहे- कभी forwarded लेखों के ज़रिये, कभी लंबे whatsapp संदेशों के साथ, तो कभी गहरी सोच वाले संदेशों, लेखों और किताबों के ज़रिये। यह सिर्फ़ जानकारी नहीं होती थी, राजनीतिक संवाद को ज़िंदा रखने का उनका तरीका था- हमें सोचने के लिए उकसाना, ठहरकर काम करने को कहना, और ज़मीन से जुड़े रहने की याद दिलाना।

किसी ऐसे इंसान को अलविदा कहना बहुत मुश्किल है जो हमारी साझी यात्रा के इतने अहम हिस्सा रहे हों। अनिल दा ने न सिर्फ़ अपने दौर की सच्चाइयों को समझा, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए सवाल पूछने की संस्कृति छोड़ गए- सवालिया संस्कृति जिसे उन्होंने अपने विचारों और काम के ज़रिए जिया और जमीनी आंदोलनों में बोया। अब जब वे हमारे बीच नहीं हैं, उनकी आवाज़, उनकी सोच, और उनके सवाल हमारे कंधों पर एक ज़िम्मेदारी की तरह हैं, कि हम न केवल याद रखें, बल्कि उस रास्ते पर चलते रहें जहां वे हमेशा हमसे दो क़दम आगे खड़े मिलते थे- एक किताब, एक बहस, और एक नई शुरुआत के साथ।

अंत में, शलभ श्रीराम सिंह की इन पंक्तियों के साथ:

नफ़स-नफ़स क़दम-क़दम

बस एक फ़िक्र दम-ब-दम

घिरे हैं हम सवाल से हमें जवाब चाहिए

जवाब-दर-सवाल है के इंक़लाब चाहिए

इंक़लाब ज़िंदाबाद! ज़िंदाबाद इंक़लाब!

जहाँ वाम के ख़िलाफ़ साज़िशें हो शान से

जहाँ पे बेगुनाह हाथ धो रहे हों जान से

जहाँ पे लब्ज़े-अमन एक ख़ौफ़नाक राज़ हो

जहाँ कबूतरों का सरपरस्त एक बाज़ हो

वहाँ न चुप रहेंगे हम

कहेंगे हाँ कहेंगे हम

हमारा हक़ हमारा हक़ हमें जनाब चाहिए

जवाब-दर-सवाल है के इंक़लाब चाहिए

इंक़लाब ज़िंदाबाद! ज़िंदाबाद इंक़लाब!

देश-दुनिया के आंदोलनों पर मधुरेश कुमार का जनपथ पर स्तम्भ यहाँ पढ़ें

nhacai188be, eh? Sounds like a decent option. Lots of different deals on the website. nhacai188be seems pretty legit so far!