पिछले कुछ दशकों में राजनीति, समाज और संस्कृति के क्षेत्र में हाशिये के समुदायों की बढ़ती दावेदारी के बीच इन समुदायों ने अकादमिक संस्थानों में शोध की विषय-वस्तु के रूप में महत्त्वपूर्ण स्थान ग्रहण कर लिया है। दलित-आदिवासी-पसमांदा-पिछड़े समुदायों के इतिहास, उनकी जीवन-स्थितियों, उनके सामाजिक-राजनीतिक-सांस्कृतिक आन्दोलनों और उनके नायकों पर शोधपरक लेख तथा पुस्तकें हमारे बौद्धिक जगत का अनिवार्य अंग बन गये हैं। विगत क़रीब डेढ़ सौ वर्षों के दौरान भारत में सामाजिक परिवर्तन की यह एक अत्यन्त उल्लेखनीय उपलब्धि है।

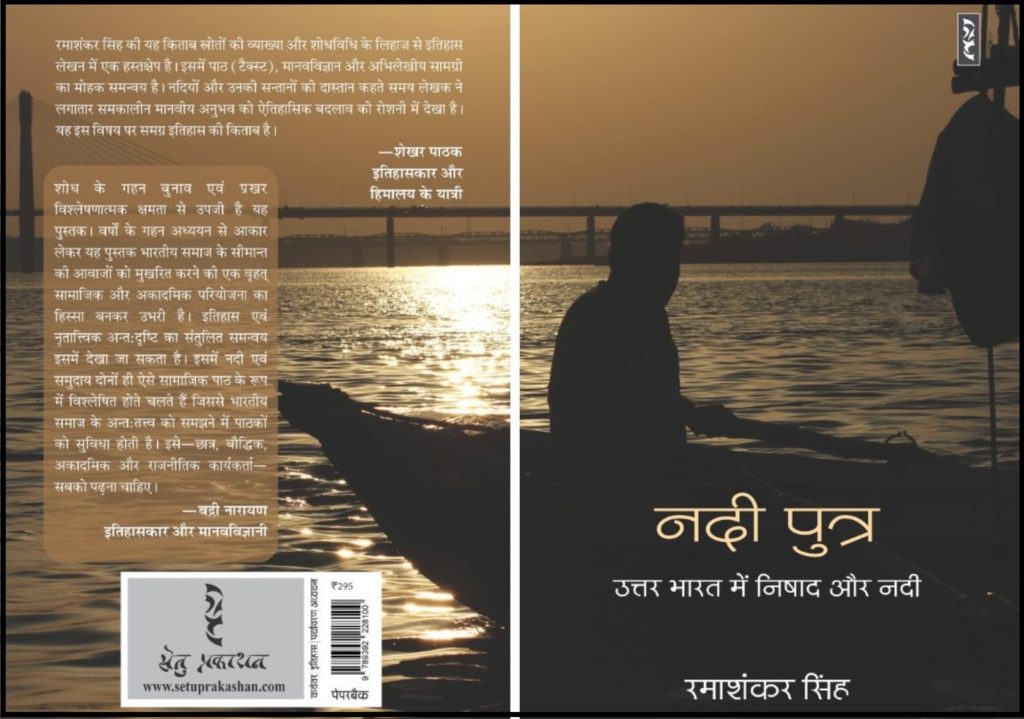

श्री रमाशंकर सिंह की किताब ‘नदी पुत्र: उत्तर भारत में निषाद और नदी’ (भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान, शिमला; सेतु प्रकाशन, नोएडा, उत्तर प्रदेश, 2022; पृष्ठ : 264, मूल्य : 295.00 रुपये मात्र) इसी शोध-परम्परा में एक महत्वपूर्ण योगदान है। बहरहाल, इस शोध-परम्परा में अवस्थित होने के बावज़ूद कुछ विशिष्टताएँ हैं जो इस किताब को इन्हीं विषयों पर लिखी गई अन्य किताबों से अलग करती हैं। दरअसल, ये विशिष्टताएँ ही शोध-अध्ययन के क्षेत्र में इस किताब को अपनी पृथक पहचान देती हैं। इसलिए सबसे पहले इन विशिष्टताओं की संक्षिप्त चर्चा ज़रूरी है।

पहली विशिष्टता यह है कि निषादों के इतिहास लेखन के क्रम में लेखक अनाज उत्पादन और उस पर आधारित सामाजिक इतिहास लेखन की दिक्कतों को सामने लाते हैं।

कुछ समाज ऐसे भी थे जिनका विकास उस अनुक्रम में नहीं हुआ था जैसा कि हम ऐतिहासिक रूप से विश्वास करते रहे हैं। उनका जीवन खेती या अनाज पर आश्रित नहीं था। अग्नि का प्रयोग, खेती की शुरुआत और राज्य निर्माण की प्रक्रिया से ही इसे नहीं समझा जा सकता है। (पृ. 40) .. इस प्रकार के इतिहास लेखन में ‘भौतिक प्रगति का सिद्धान्त’ भी काम कर रहा था जिसके कारण ऐसे समूह (निषाद, घुमन्तू समुदाय ..) इतिहासकारों की नज़र से छूटते गये। (116)

इस तरह आशीष नन्दी के शब्दों में ‘इतिहास का ऐतिहासीकरण’ करते हुए वे ‘इतिहासों की नवीन श्रृंखला’ के अंग के रूप में इस किताब को प्रस्तुत करते हैं: “इतिहास को बहुवचन के रूप में प्रयुक्त किया जाना चाहिए। वास्तव में किसी भी देश या संस्कृति के इतिहास को एकवचन में प्रयुक्त करने के अपने खतरे होते हैं। एक ही समय और दायरे में स्थित दो अलग समुदायों या संस्कृतियों के इतिहास एक-दूसरे से भिन्न हो सकते हैं। इस प्रकार इतिहास एक ही समय और दायरे में भिन्न-भिन्न आवाज़ों को दर्ज़ करने का माध्यम भी बन जाता है।” (20-21) इस महत्त्वपूर्ण अवलोकन के आलोक में लेखक ‘इतिहास में निषादों की अनुपस्थिति को उपस्थिति के दायरे में’ लाने का प्रयास करते हैं। (31)

किताब की दूसरी विशेषता जो शुरू से अन्त तक एक आख्यान के रूप में उपस्थित रहती है, वह है समुदाय और प्राकृतिक भू-दृश्य की अन्तर्क्रिया। “भारतीय समाज में जाति की गतिकी को समझते समय प्राकृतिक संसाधनों से उनके सम्बन्ध, जुड़ाव और सामाजिक-आर्थिक अनुक्रिया को समझा जाए।” (23) “कोई समुदाय प्राकृतिक भू-दृश्य से किस प्रकार अपने आपको जोड़ता है एवं भू-दृश्य स्वयं किसी समुदाय विशेष को दैनिक और ऐतिहासिक रूप से कैसे रचता है ..।” (26) रमाशंकर सिंह के अनुसार, हाशिये के समुदायों पर किये जाने वाले अध्ययनों में समुदाय और प्राकृतिक भू-दृश्य के अन्तर्सम्बन्ध पर ध्यान नहीं दिया गया। “वास्तव में जो पवित्र है, वह राजनीतिक भी है। पवित्रता को एक पिछड़ा मूल्य मानने का एक दुष्परिणाम यह हुआ कि आदिम समुदायों के प्रकृति के साथ जुड़ाव को समझने में न केवल कठिनाई पेश हुई है बल्कि समाजविज्ञानी उस दावे को समझने में फिसड्डी साबित हुए हैं जो इन समुदायों ने पिछली एक सदी से पृथ्वी के विभिन्न हिस्सों में प्रस्तुत किया है। जलवायु संकट के गहराने और उसे मानवीय जीवन के लिए खतरा मानने के बाद आखिरकार लोग इस दिशा में सोचने के लिए बाध्य हुए हैं।” (163)

पूरे परिदृश्य को एक साझे भू-दृश्य (कॉमन लैण्डस्केप) और साझे भविष्य की सामाजिक कल्पना से समझने का आग्रह करते हुए लेखक लिखते हैं, “जानवर, मछली, मनुष्य और नदी को अलग-अलग देखना उचित नहीं होगा। न तो यह पृथ्वी पर जीवन की दृष्टि से वहनीय विचार है और न ही समाजविज्ञान की दृष्टि से।” (172)

इसी सिलसिले में, लेखक औपनिवेशिक शासन से लेकर अब तक विज्ञान और तकनीक की मदद से भू-दृश्य और पर्यावरण को पुनर्रचित करने की परियोजना का, इस परियोजना के दुष्परिणाम के रूप में समुदायों और राज्य के बीच लगातार बढ़ते अविश्वास और टकरावों तथा ‘कानून के शासन’ के नाम पर राज्य द्वारा समुदायों पर बल-प्रयोग की बारम्बारता का ज़िक्र करना नहीं भूलते।

किताब की तीसरी विशिष्टता है, समुदायों के अध्ययन के क्रम में ‘सामुदायिक अधिकारों’, ‘साझा साम्पत्ति का अधिकार’, ‘स्वामित्व विसर्जन’, क्षतिपूर्ति के लिए ‘साझा कोष’ जैसे विषयों को उनके ऐतिहासिक तथा समकालीन संदर्भों में प्रस्तुत करना – ऐसे प्रसंग भी समुदायों से सम्बन्धित अध्ययनों में प्रायः अनुपस्थित या उपेक्षित रह जाते हैं।

सामुदायिक अधिकारों को लेकर यह दृष्टिकोण सामूहिक जीवन से उपजा था और ये संसाधन समाज में सबके लिए समान और उसके सभी सदस्यों के लिए उपलब्ध थे। .. (सामुदायिक) अधिकारों के लिए विभिन्न समुदाय अपनी भौगोलिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और रणनीतिक स्थितियों के अनुसार इन पर (किन्हीं स्थानों, दायरों, वनों, नदियों और पर्वतों पर) दावा व्यक्त करते रहते हैं। उनका दावा संसाधनों पर उनकी पहुँच और ऐतिहासिक आवश्यकताओं की अन्तरक्रिया से उपजा होता है। न्यूनतम मानवीय गतिविधियों वाले दुर्गम पर्वतीय क्षेत्रों में पाये जाने वाले समुदाय हों या नदियों की घाटियों में विकसित मत्स्य संस्कृति वाले समुदाय – ये सभी अपने दावे की पुष्टि के लिए इनके आदिम अनुरक्षक और हकदार (क्लेमेण्ट) होने का दावा प्रस्तुत करते हैं। वे इसके लिए लड़ते हैं, सत्ता का दमन सहते हैं और कभी-कभी अपनी जान भी दे देते हैं। (96)

लेखक उत्तर भारत की नदियों के किनारे चलनेवाले इन सामाजिक-पर्यावरणीय आन्दोलनों में एक सामुदायिक अर्थव्यवस्था या कम्युनिटी इकोनॉमी के सतत् लक्षण चिह्नित करते हैं जिसमें मनुष्य और मनुष्येतर जीवन को बचाने के साथ जलवायु और पृथ्वी की चिन्ता भी शामिल है। (175)

बहरहाल, इस मामले में लेखक वर्तमान भयावह स्थिति का उल्लेख करना नहीं भूलते : “अनियंत्रित विकास ने प्राकृतिक संसाधनों को गरीबों के हाथ से छीनकर दबंग जातियों, शक्तिशाली लोगों और अपराधियों के हाथों में दे दिया है। .. इसने परिधीय तबकों के बीच अति-दारिद्र्य एवं वंचना को भी जन्म दिया है। इससे समुदाय के ही अन्दर और विभिन्न समुदायों के बीच बहिष्करण का उद्भव हुआ है। दक्षिण और दक्षिण-पूर्व एशिया में आधे अरब लोगों का जीवन दाँव पर है। उसमें सबसे बड़ी संख्या महिलाओं की है…।” (160)

किताब की चौथी और सबसे महत्त्वपूर्ण विशिष्टता बहुवचन वाली वह लेखकीय दृष्टि है, जो किताब में वर्णित प्रत्येक प्रसंग में लक्षित की जा सकती है। इतिहास वाले प्रसंग में हम पहले इसका ज़िक्र कर चुके हैं। अन्य प्रसंगों के संदर्भ में भी हम इस पर सरसरी नज़र डाल सकते हैं।

गंगा को लेकर इसी बहुवचनीयता पर ज़ोर देते हुए लेखक लिखते हैं:

भारत में नदियों को लेकर जो समझ है, वह बहुवचन में है। समाज के अलग-अलग हिस्से नदी को अलग-अलग तरह से समझते हैं। वह कोई समरूप इकाई नहीं है, इसलिए नदी भारत की संस्कृतियों की बहुवचनीयता को भी प्रकट करती है। यह बहुवचनीयता मनुष्यों के विभिन्न समुदायों में नदी को देखने, उसकी आराधना करने, उससे किसी आर्थिक या राजनीतिक सम्बन्ध स्थापित करने के तौर-तरीकों में देखी जा सकती है। किसी भी समाज के अलग-अलग हिस्सों को नदी अलग-अलग तरीके से रचती है और इसी प्रकार समाज के अलग-अलग हिस्से उसे अपनी विश्व-दृष्टि के अनुसार देखते हैं। (182) .. नदी हमारी एकरूप समझ को विखण्डित कर देती है। (185)

इसी तरह के और उदाहरण इस किताब से दिये जा सकते हैं। यह दृष्टि न सिर्फ शोध-कार्यों में, बल्कि जीवन और समाज में भी हमें एक-आयामी निष्कर्षों तथा रूढ़ियों से बचाती है, और विचार तथा व्यवहार के क्षेत्र में नयी संभावनाओं का मार्ग प्रशस्त करती है।

एक जगह है जहाँ बहुवचनवाली यह दृष्टि बाधित होती दिखायी देती है। यह लेखक का अपना वक्तव्य नहीं है। लेखक कुबेरनाथ राय की ‘निषाद बाँसुरी’ के हवाले से लिखते हैं, “उन्होंने कहा है कि भारतीय धरती के आदि-मालिक निषाद ही थे। भारतीय भाषाओं की मूल संज्ञाएँ, भारतीय कृषि के मूल और आदिम तरीके और भारतीय मन के आदिम संस्कार उन्हीं की देन हैं।” (195)

अपनी पहचान, समाज में अपनी दावेदारी और सम्मान स्थापित करने की प्रक्रिया में विभिन्न समुदाय इस तरह के दावे करते रहे हैं, लेकिन ऐसे दावे वंचित समुदायों के बीच विवाद और विभाजन ही पैदा करते हैं। वैसे भी सामान्य तौर पर ‘आदि’ और ‘अन्तिम’ जैसे शब्दों के प्रयोग पर मेरी आपत्ति रही है। सच्चाई यह है कि भारतीय धरती शुरू से ही अनेक समुदायों का क्रिया-स्थल रही है। भारतीय भाषाओं की मूल संज्ञाओं, भारतीय कृषि के मूल और आदिम तरीकों तथा भारतीय मन के आदिम संस्कार की निर्मिति में अनेक समुदायों ने अपने-अपने ढंग से भागीदारी निभायी है। ‘आदि’ होने की चाहना अथवा ज़िद बहुवचनीयता की दृष्टि का निषेध है।

अच्छी किताब की एक विशेषता यह है कि वह आप के मस्तिष्क में विचारों की नयी तरंग पैदा कर देती है, आपको नया कुछ सोचने-विचारने को प्रेरित करती है। इस शोध-प्रक्रिया में लेखक ख़ुद निषादों के जीवन में झांकते-झांकते ‘एन्थ्रोपोसीन’ की वैचारिकी में जा पहुँचे, और इस तरह उन्हें अपने आगामी शोध का आधार मिल गया।

यहाँ एन्थ्रोपोसीन पर किसी चर्चा में जाने का मेरा कोई इरादा नहीं है। फिर भी कुछ विचार हैं, और इनका निषादों से गहरा ताल्लुक है, इसलिए उन्हें संक्षेप में रखा जा सकता है। इसके अलावा, किसी विचार, किसी अवधारणा पर बात करते हुए मैं हमेशा उन विचारों तथा अवधारणाओं के परे जाने अथवा उनके उलट पक्ष पर सोचने की कोशिश करता हूँ।

प्रकृति पर निर्भरता और प्रकृति से स्वतंत्र होने का प्रयास, प्रकृति-प्रेम और प्राकृतिक सीमाओं को लांघने तथा प्रकृति को नियन्त्रित करने का उद्यम, मातृ-प्रेम और माता की छत्रछाया से बाहर आने तथा ख़ुद का संसार रचने की आकांक्षा; कुल मिलाकर, प्रकृति के सान्निध्य का आकर्षण और प्रकृति को रूपान्तरित करने का मानवीय उद्यम, मानवजाति का चिरन्तन अस्तित्वगत तनाव रहा है। इसी तनाव के साथ मानवजाति अस्तित्व में आई और इसी तनाव के साथ संभवतः उसकी विदाई भी होगी। प्रकृति के रहस्यलोक में विचरते हुए उसने हजारों वर्षों के दौरान अपना एक आश्चर्यलोक भी विकसित कर लिया है। प्रकृति और प्रकृति को रूपान्तरित करने के मानवीय उद्यम पर हम यहाँ विस्तार में चर्चा नहीं कर सकते। प्राकृतिक भू-दृश्य का रूपान्तरण मानवीय उद्यम का अपरिहार्य अंग रहा है – अब तो उसने चन्द्रमा तथा मंगल के भू-दृश्य के रूपान्तरण की ओर भी कदम बढ़ा दिया है।

निषाद नदी पुत्र ही नहीं, प्रकृति को रूपान्तरित करने के मानवीय उद्यम के भी अग्रदूत रहे हैं। उनका यह पक्ष भी एक किताब का विषय हो सकता है। दरअसल, आश्चर्यचकित करने वाले इस मानवीय उद्यम की कथा भी हमारे साहित्य में, हमारी भाषाओं तथा मुहावरों में, हमारे क्रिया-कलापों में प्राचीन काल से ही प्रमुख स्थान रखती आई है। आरम्भिक निषादों के उद्यम के कुछेक प्रतीक– डोंगी/नाव, जाल, मत्स्यकाँटा/बंसी – को देखिए और देखिए हमारे जीवन, साहित्य, क्रिया-कलाप में इन प्रतीकों की व्याप्ति। नावों के बिना मानवजाति के विभिन्न जन सभी महाद्वीपों पर अपने कदम नहीं रख पाते और उन महाद्वीपों/द्वीपों के भू-दृश्य पर अपनी छाप नहीं छोड़ पाते। ग्रहों-उपग्रहों के बीच के आकाशीय गलियारे को पार करने के लिए बनाये जानेवाले स्पेस-शिप के मूल में नदियों तथा समुद्री गलियारों को पार करने वाले डोंगी/नाव का विचार ही है। जाल तो इंटरनेट तक व्याप्त है, और बड़े-बड़े क्रेन देखकर कोई सहज ही बंसी को याद कर सकता है। जल-शक्ति, पवन-शक्ति (पालवाली नौका) का प्रयोग करने और उन्हें अपने लक्ष्य के हिसाब से नियन्त्रित करने वाले वही थे। यहाँ इन पर विशेष चर्चा का मौका नहीं है।

गंगा नदी ख़ुद विराट मानवीय उद्यम – भगीरथ प्रयास – का प्रतीक है। धरती पर गंगा के अवतरण की कथा में हम प्रकृति और मानवीय उद्यम का अनोखा संगम देख सकते हैं। गंगा के प्रति हमारे विशेष आकर्षण का संभवतः एक कारण यह भी है। यह कथा प्राकृतिक भू-दृश्य के मानवीय उद्यम द्वारा रूपान्तरण की सबसे प्राचीन कथाओं में से है। गंगा भागीरथी भी है।

मानव मन आरम्भ से ही प्रकृति और मानवीय उद्यम के बीच संतुलन को लेकर चिन्तनशील रहा है। बहरहाल, ऐसे किसी संतुलन के विचार को सबसे बड़ा आघात धन/मुनाफा-केन्द्रित जीवन-मूल्य से लगा है जो पूंजी के युग में अपनी पराकाष्ठा पर जा पहुँचा है। मुनाफा-केन्द्रित कॉरपोरेट पूंजी ने प्रकृति और मानवीय उद्यम, दोनों को वशीभूत करने के प्रयास में प्रकृति तथा समाज में जो तबाही मचाई है, उसके लोमहर्षक विवरण से इतिहास के पन्ने भरे पड़े हैं। प्रकृति और मानवीय उद्यम के बीच किसी संतुलन के प्रयास को सर्वप्रथम मानव-जीवन और समाज के लगभग सभी क्षेत्रों में पूंजी के वर्चस्व से, उसकी सामाजिक-आर्थिक प्रणाली से और उसके जीवन-मूल्यों से मुठभेड़ में जाना होगा। किताब में भी इसके स्पष्ट संकेत हैं।

प्राक्कथन में लेखक ने इस किताब की जो सीमाएँ तय की हैं, उनका भरसक निर्वाह करने का प्रयास किया गया है। उन्होंने सही ही लिखा है कि “किसी के लिए भी कोई बात पूरी-पूरी कह पाना संभव नहीं होता” (xiii), इसलिए लेखक द्वारा तय सीमाओं के अन्तर्गत ही किसी रचना की समीक्षा की जानी चाहिए। पाठ, अभिलेखागार और क्षेत्र-कार्य की संदर्भ-सामग्रियों का उपयोग करते हुए उन्होंने हाशियाकृत निषाद समुदाय और नदियों के बीच के सहजीवी सम्बन्ध की पड़ताल का प्रशंसनीय प्रयास किया है। प्राकृतिक संसाधनों, समुदायों और राज्य के बीच पनपने वाले तिहरे सम्बन्ध की पड़ताल ‘पूर्व औपनिवेशिक’ की कालावधि से निकाल कर समकालीन भारत तक लाने (xvi) की कोशिश में गंगा और यमुना नदियों के किनारे बसे निषादों के जीवन में पिछली एक शताब्दी से राज्य, समाज और बाज़ार अर्थव्यवस्था के त्रिकोण के बीच आकार ले रहे परिवर्तनों के कुछ संकेत और वर्णन तो हैं, परन्तु इन परिवर्तनों का विवरण-विश्लेषण इस किताब की सीमा में नहीं लाया जा सकता था।

पिछले क़रीब डेढ़ सौ वर्षों के दौरान, पहली जनगणना की पृष्ठभूमि में जातियों के बीच मची हलचल, जातीय संगठनों का निर्माण और जातियों की सामाजिक-राजनीतिक गोलबंदी तथा आन्दोलन; शिक्षा का प्रसार; अस्पृश्यता निवारण; संवैधानिक प्रजातंत्र, संविधान-प्रदत्त बुनियादी अधिकार, कानूनी सुधार और सार्विक मताधिकार पर आधारित जनतंत्र; जमीन्दारी-उन्मूलन; बहुदलीय लोकतंत्र के अन्तर्गत दलों के बीच प्रतिस्पर्धा; आरक्षण; औद्योगीकरण तथा कृषि-हरित क्रान्ति; हाशिये के समुदायों के आर्थिक-सामाजिक-राजनीतिक आन्दोलन तथा सरकारों द्वारा उठाये गये सकारात्मक कदम और कल्याणकारी योजनाएँ; विभिन्न सरकारी और गैर-सरकारी आर्थिक क्रिया-कलाप; आदि, आदि – उपर्युक्त प्रक्रिया के सम्मिलित प्रतिफल के रूप में हुआ यह कि (कुछेक अपवादों को छोड़कर) जातियों का परम्परागत (जन्मगत) पेशों से सम्बन्ध विच्छिन्न हो गया। जातियाँ अब मुख्यतः अन्तर्विवाही समुदाय हैं। उनके आय के स्रोत में विविधता आयी है। लेखक निषादों के संदर्भ में बदलते हुए पेशों और नयी चुनौतियों की चर्चा (128-131) करते हुए लिखते हैं, “निषादों की यह पहली पीढ़ी है जो विद्यालय गयी है, वह नदियों में नाव लेकर नहीं गयी है। अब वह उस कार्य से अपना दामन छुड़ा लेना चाहती है। वह देश और दुनिया की मुख्य धारा से जुड़ना चाहती है।” (130)

बहरहाल, भारत में ऐतिहासिक रूप से जड़ जमा चुकी सोपानमूलक जाति-प्रथा के कारण इन अन्तर्विवाही (जाति) समुदायों के बीच आज भी भेदभाव और उत्पीड़न का सम्बन्ध (कमजोर होने के बावज़ूद) बना हुआ है; जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में वंचित समुदायों की समुचित भागीदारी की समस्या, समुदायों के बीच समानता तथा पारस्परिक सम्मानपूर्ण सम्बन्ध की समस्या अब भी बनी हुई है। जनतांत्रिक प्रजातंत्र में आन्दोलनों तथा संघर्षों के जरिये सत्ता के संगठनों में, राजनीति और विधायिका में प्रतिनिधित्व तो पहले दौर में हासिल हो जाता है, लेकिन सामाजिक रूपान्तरण, शिक्षा समेत जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में रूपान्तरण की प्रक्रिया अपना समय लेती है। यह प्रक्रिया भी काफ़ी उथल-पुथल भरी होती है।

कहने की ज़रूरत नहीं कि मुख्यतः हाशियाकृत निषाद समुदाय और नदियों के बीच के सहजीवी सम्बन्ध की पड़ताल करने वाली इस किताब में उपर्युक्त परिवर्तनों को शामिल नहीं किया जा सकता था। उसके लिए न सिर्फ अन्य पाठ और सूचनाओं की, बल्कि पृथक क्षेत्र-कार्य भी अपेक्षित है।

लेखक परिधीय तबकों पर हो रहे शोध-कार्यों में पढ़े-लिखे लोगों, शोधकर्ताओं और राज्य के पक्ष में झुकी हुई शक्ति-संरचना (209) के प्रति ध्यान तो आकर्षित करते ही हैं, शोधों के सामाजिक मूल्य के प्रति, उससे मनुष्यों, विशेषकर हाशियाई समाजों से सम्बन्ध रखने वाले लोगों के जीवन में बदलाव लाने के प्रति भी सजग हैं। (xv) वे विद्वत समाज से अपील करते हुए लिखते हैं, “यह शोध भविष्य के सामाजिक मूल्यों एवं प्रकृति के प्रति संवेदनशीलता को बचाये रखने की दिशा में एक कोशिश है। एक शोध परियोजना अकादमिक रूप से तो यह दावा कर सकती है लेकिन किसी पर्वत, नदी, रेगिस्तान या समुद्र-तट को बचाने काम तो उससे जुड़ा हुआ समुदाय ही कर सकता है। सरकार और विद्वत समाज को उस पर न केवल भरोसा करना चाहिए बल्कि उसे भरोसे में लेकर ही कोई कदम आगे बढ़ाना चाहिए। विद्वत समाज अपनी सैद्धान्तिकी को विकसित करते समय मनुष्यों को ध्यान में रखे न कि वह सरकारों की योजनाओं की मध्यावधि समीक्षा ही करता रह जाए।” (234)

अध्यायों को स्वतंत्र इकाई के रूप में प्रस्तुत करने के दौरान पुनरावृत्ति की संभावना रहती है। बहरहाल, किताब में ऐसी पुनरावृत्ति न के बराबर है– कहीं-कहीं एक-दो वाक्यों की पुरावृत्ति पाठ के लिहाज़ से ज़रूरी थी। फिर भी मुझे नहीं लगता है कि अध्यायों की क्रम संख्या देने से उनकी इस योजना में कोई फ़र्क पड़ता।

- लेखक साहित्यानुरागी हैं, कवि हैं। पूरी किताब इसकी गवाह है। अकादमियों ने अपने इर्द-गिर्द अपना एक भाषा-संसार रच रखा है इस भाषा-संसार में अकादमी में प्रशिक्षित लोग ही प्रवेश पा सकते हैं। यह किताब एक अकादमिक रचना है। भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान, शिमला के पास इसका सर्वाधिकार सुरक्षित है। इस तथ्य के बावज़ूद रमाशंकर सिंह ने इस किताब को अकादमिक रूढ़ियों से मुक्त रखते हुए अपनी सहज, प्रवाहमयी भाषा के जरिये इसे अकादमी के बाहर के बौद्धिक जगत के साथ जोड़ दिया है। इस तरह अकादमिक शोध-रचना होने के साथ-साथ यह किताब अकादमी के बाहर की दुनिया के साथ सक्रिय संवाद कायम करने की आकांक्षी है।

वैसे, शोध-ग्रन्थों को एक उत्कृष्ट साहित्य-रचना के रूप में प्रस्तुत करने की एक परम्परा भी रही है और यह किताब उसी परम्परा का निर्वाह करती है।

यहाँ अमिताभ घोष का एक वक्तव्य उद्धृत करना असंगत नहीं होगा, “लेकिन आखिरकार, मैं सोचता हूँ कि यह किताब (‘द नटमेग्स कर्स’) मैं नहीं लिख पाता अगर मैं एकेडेमिक होता। यद्यपि मुझे उस तरह का प्रशिक्षण प्राप्त है, तथापि मैं एकेडेमिक नहीं हूँ। और मुझे लगता है कि मेरी किताबों में यह स्पष्ट रूप से दिखता है। मेरी किताबें एकेडेमी के बाहर की रचनाएँ हैं। एकेडेमी के भीतर, आप जानते हैं, जिस तरह की तंग दुनिया निर्मित की जाती है, यह उस तरह की चीजों से बाहर की चीज है। और मैं सचमुच यह महसूस करता हूँ कि मैं जिस तरह लिखता हूँ, उस तरह नहीं लिख पाता, यदि मैं एकेडेमिक होता।” (‘अमिताभ घोष ऑन कैपिटलिज़्म, क्लाइमेट चेंज़ एण्ड ए प्लेनेट इन क्राइसिस’, द हिन्दू ऑन बुक्स पोडकास्ट, अमित बरुआ, 10 नवम्बर, 2021, हिन्दी भावानुवाद लेखक का)।

इस प्रसंग में रमाशंकर सिंह का यह वक्तव्य देखा जा सकता है: “पाठ आधारित, समाज आधारित और अभिलेखागार आधारित इतिहास लेखन जैसे अलग-अलग पटरियों पर दौड़ रहे हैं। इन्हें एक रस्सी की संरचना में बदल दिया जाना है जहाँ सब एक-दूसरे से अलग नहीं हैं बल्कि सब सबको मजबूत बनाते हैं। ऐसा करते हुए हम पाठ और वास्तविकता (टेक्स्ट एण्ड रियलिटी) में न केवल अन्तर कर पाएँगे बल्कि यह भी जान सकेंगे कि वह कौन सा बिन्दु है जहाँ पाठ और वास्तविकता एक-दूसरे का विरोध करते हैं और किस प्रकार एक-दूसरे के पूरक भी बन जाते हैं। … विषयों की परम्परागत दीवारें टूट रही हैं और किसी एक विषय से मनुष्य के जीवन की जटिल वास्तविकताएँ नहीं समझी जा सकती हैं।” (237)

- इधर कुछ दशकों से अंग्रेज़ी किताबों में सर्वनामों/नामों में स्त्रीलिंग का प्रयोग प्रचलन में है (यह लिंग-आधार पर भाषा को दुरुस्त करने की प्रक्रिया का ही जारी रूप है)। ‘हिज़’ की जगह ‘हर’, ‘ही’ की जगह ‘शी’ का प्रयोग किया जाने लगा है। इस किताब में भी यह सुखद परिवर्तन दिखायी दिया: “इतिहास की एक सामान्य पाठक इस बात से सहमति जताएगी..” (xiii)

- विदेशी व्यक्तियों और जगहों के सही उच्चारण और नुक़्ता के सही प्रयोग की समस्या हिन्दी की चिरकालिक समस्या है जिस ओर हिन्दी के भाषा-विज्ञानियों और कोश-निर्माताओं को अविलम्ब ध्यान देना चाहिए। हिन्दी का लेखन संसार बहुत तेजी से और विविध विषयों में प्रसार पा रहा है। कोई मानक संदर्भ-ग्रन्थ नहीं होने से लेखकों, प्रूफ देखने वालों, समाचारवाचकों, पत्रकारों, अनुवादकों को कितनी परेशानी होती है, इसका सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है।

- संदर्भ-सामग्रियों की सूची में खुशबू सिंह, विकास कुमार और कमरुल हसन का संदर्भ छूट गया है। हाँ, उनका उल्लेख एंड नोट में है।

- किताब की साज-सज्जा आकर्षक है और प्रूफ़ की गलतियाँ ज़्यादा नहीं हैं।

इस किताब ने लेखक की आने वाली किताबों को लेकर काफ़ी उत्सुकता पैदा कर दी है। एक तो घुमन्तू समुदायों पर है तथा दूसरी एन्थ्रोपोसीन और समाज विज्ञान के भविष्य पर।

किताब में छात्रों, शोधकर्ताओं तथा आम पाठकों के लिए सीखने और विचारने की बहुत सारी चीजें हैं। पाठ, पद्धति, और प्रस्तुति के लिहाज़ से वे इससे काफ़ी प्रेरणा ले सकते हैं।