अशोक भौमिक की पुस्तक ‘भारतीय चित्रकला का सच’ जब मेरे हाथ में आयी तो सबसे ज्यादा आकर्षित किया उनके उस लेख ने जिसका शीर्षक था ‘वह जो एक जनाब सादेकैन थे!’ सैयद सादेकैन अहमद नकवी के बारे में मैंने कहीं पढ़ा था कि वह एक ऐसे चित्रकार थे जिन्होंने हमेशा समाज के हाशिए पर पड़े लोगों की समस्याओं का चित्रण किया और खुद भी एक सादगी भरा जीवन जीते रहे। उनका जन्म अमरोहा में 1930 में हुआ था और उन्होंने चित्रकला की शिक्षा फ्रांस में ली थी। जाहिर सी बात है कि उन पर विदेश का प्रभाव पड़ना स्वाभाविक था। पेरिस में रहते समय उन्होंने अल्बेयर कामू के प्रसिद्ध उपन्यास ‘दि आउटसाइडर’ का चित्रण भी किया था। चित्रकला में उनका विषय ठेठ एशियाई था। अशोक भौमिक का कहना है कि उन्होंने दुनिया के मेहनतकशों के सुख-दुख को किसी मुल्क के दायरे में कभी नहीं बांधा।

अशोक भौमिक ने अपनी दुबई यात्रा के दौरान सादेकैन के किसी प्रशंसक द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में भाग लिया था। इस लेख में उसी कार्यक्रम के बहाने उन्होंने यात्रा संस्मरण के रूप में सादेकैन के बारे में बहुमूल्य जानकारी दी है। लेखक का कहना है कि ‘आज पाकिस्तान का कला बाजार सादेकैन के उन चित्रों के इर्दगिर्द फल फूल रहा है जिन्हें सादेकैन ने या तो उपहार में लोगों को दिया था या फिर उनके स्टूडियो से उनकी अपनी असावधानी के चलते चोरी हो गये थे’। लेख में सादेकैन के जीवन और काम से जुड़े अनेक प्रसंग हैं जो हमें विस्मित करते हैं। भौमिक ने अपने इस यात्रा संस्मरण में दुबई के मेजबान सलमान अहमद द्वारा सुनाये गये एक वाकये का जिक्र किया है जिससे सादेकैन साहब की जिंदगी के एक खास पहलू पर रोशनी पड़ती है। सादेकैन साहब ने अपने एक नौकर को अपने पैसों से एक रिक्शा खरिदवा दिया था जो रोज उन्हें स्टूडियो ले जाता था और रात को घर पहुंचा देता था। दिन के बाकी वक्त वह रिक्शा चलाकर पैसे कमाता था। एक दिन शाम को सादेकैन साहब ने देखा कि उनका रिक्शेवाला दिन भर की कड़ी मेहनत के बाद थक कर रिक्शे की सवारी वाली सीट पर अपना बदन टिकाए सो रहा था। उन्हें यह दृश्य छू गया और उन्होंने इसे एक पेंटिंग में उतार लिया। इस पेंटिंग का एक रंगीन प्रिंट दुबई की उस प्रदर्शनी में शामिल किया गया था। अशोक का कहना है कि ‘मेरे लिए इस महान कृति का प्रिंट देखना भी एक सौभाग्य की बात थी।’ सादेकैन साहब से किसी जलसे में किसी ने सवाल किया था कि उनके लिए सबसे खूबसूरत चेहरा किसका है। सवाल पूछने वाले को उम्मीद थी कि वह किसी औरत की खूबसूरती का जिक्र करेंगे पर उनका जवाब था, ‘सारे दिन हाड़तोड़ मेहनत के बाद जब एक थका हुआ मजदूर आराम की नींद ले रहा होता है, तो मुझे उसका चेहरा सबसे खूबसूरत लगता है।’ अशोक ने आगे लिखा है:

दुबई के कैपिटल क्लब के इस मदिर माहौल की मद्धिम रोशनी में अपने रिक्शे पर आराम करते हुए उस मेहनतकश रिक्शेवाले की तस्वीर को देखते हुए मैं सोच रहा था कि दिल्ली से कराची तो शायद दूर है पर अमरोहा कब हमसे इतना दूर हो गया! और यह भी कि इस रिक्शेवाले की पहचान क्या है? क्या वह कराची का है, या ढाका का या फिर लखनऊ या अमरोहा का?

भारतीय चित्रकला का सच’ एक ऐसी पुस्तक है जो समाजशास्त्रीय नजरिये से लिखी गयी है और जिसमें एकेडमिक्स के लटकों झटकों से दूर एक ऐसे कलाकार की दृष्टि का परिचय मिलता है जो भारत जैसे वर्ग विभाजित समाज में उत्पीड़ित बहुमत के साथ खड़ा है। हमारे पास हिन्दी में कविता, कहानी, उपन्यास आदि विभिन्न विधाओं पर ढेर सारा साहित्य उपलब्ध है लेकिन चित्रकला पर हमारी जानकारी बहुत सतही और लगभग न के बराबर है। लेखक का कहना है कि उसने पुस्तक में संकलित लेखों में आजाद हिंदुस्तान में जन्मे एक चित्रकार के रूप में अपनी खुद की समस्याओं को संबोधित करने का प्रयास किया है। लेकिन उसका यह प्रयास चित्रकला की हमारी समझ को काफी समृद्ध करता है। लेखक का मानना है कि भारतीय कला का इतिहास न केवल खंडित रहा है बल्कि राजाश्रित होने के कारण 15वीं सदी के बाद विकसित भारतीय चित्रकला का आम भारतीयों से किसी प्रकार का संबंध या संपर्क ही नहीं था।

साहित्य की अन्य विधाओं की तरह कैसे अत्यंत बारीकी के साथ सांप्रदायिकता ने चित्रकला में भी प्रवेश पा लिया, इस पर लेखक ने तथ्यों और प्रमाणों के साथ चर्चा की है।

लेखक का मानना है कि आमतौर पर इतिहास में कला के विकास की निरंतरता, एक काल का दूसरे काल से रिश्ता और एक काल विशेष की कला में अपने पूर्ववर्ती काल के प्रभावों को चिन्हित करने का प्रयास, इतिहास को जानने-समझने का आधार होता है। संयोग से भारत की कई महत्वपूर्ण कला शैलियों के अस्तित्व के बारे में एक लंबे समय तक लोगों को कोई जानकारी ही नहीं थी जिसके कारण अपने विकास क्रम में भारतीय कला में इन कला शैलियों की कोई स्पष्ट भूमिका नहीं हो सकी। इस संदर्भ में लेखक ने कुछ उदाहरण देते हुए बताया है कि मोहनजोदाड़ो का समय 2500 ई.पू. का है पर इस सभ्यता और इसकी कला के बारे में लोगों को 20वीं सदी (1919) में ही जानकारी मिली। इसी प्रकार अजन्ता के भित्ति चित्रों और स्थापत्य के बारे में हजारों वर्षों के बाद (1819) में हम जान सके। मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित बाघ की गुफाओं की अद्भुत चित्रकला के बारे में भी हम 19वीं सदी के आरंभ में ही जान सके जबकि ये चित्र हजारों वर्ष पहले बने थे (पृ. 72-73)।

लेखक ने 20वीं सदी की भारतीय चित्रकला का विश्लेषण करते हुए बतलाया है कि यह केवल धार्मिक ही नहीं बल्कि हिंदू-पूंजी द्वारा संचालित थी। 1905 के आसपास जिस नव भारतीय चित्रकला का विकास हुआ वह अपने मूल मकसद में उस कला से भिन्न नहीं थी जिसकी तलाश राजा रवि वर्मा (1848-1906) ने की थी। सदी के शुरुआती वर्षों में (1907 में) इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट का गठन हुआ और अंग्रेज शासकों ने इस संगठन को सालाना 10,000 रुपये का प्रावधान किया था (पृ. 66)।

चित्रकला के क्षेत्र में 1930 के आसपास रवींद्रनाथ ठाकुर के प्रवेश को लेखक ने एक बड़ी घटना माना है। इसकी मुख्य वजह यह थी कि लेखक के अनुसार 20वीं सदी के पहले जिन शक्तियों ने नव भारतीय कला की आड़ में हिंदूवादी कला प्रवृत्ति को स्थापित करने की कोशिश की थी, रवींद्रनाथ उसमें शामिल नहीं थे। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट से भी उन्होंने दूरी बना कर रखी। 1930 तक रवींद्रनाथ ने ब्रम्हवादी और रहस्यवादी रुझानों से अपने को मुक्त कर लिया था। उन्होंने अपने चित्रों के माध्यम से एक आधुनिक भारतीय चित्रकला का सूत्रपात किया और ‘हजारों वर्षों से चली आ रही परंपरा की तनिक भी परवाह किये बगैर कला इतिहास में पहली बार आम आदमियों को अपने चित्रों में स्थान दिया।’ रवींद्रनाथ ठाकुर के चित्र रचना में सक्रिय होने का समय अमृता शेरगिल (1913-1941) की रचनात्मकता के उत्कर्ष का समय था और यह भारतीय चित्रकला का एक अद्भुत संयोग था कि सैकड़ों वर्षों की राजसत्ता, धर्मसत्ता और पुरुषसत्ता की गुलाम बनी हुई भारतीय चित्रकला को पहली बार इन दो चित्रकारों के चित्रों में ‘मुक्ति’ का आस्वाद मिल सका। रवींद्रनाथ की तरह अमृता शेरगिल ने अपने पूर्ववर्ती चित्रकार राजा रवि वर्मा के धार्मिक चित्रों की परंपरा को नकारा तो हेमेन मजूमदार सरीखी ‘नारी देह की उष्ण कोमलता को राजाओं और सामंतों को परोसने की कुत्सित कला’ से भी अपने को दूर रखा। चित्रकला में ‘भारतीयता’ की खोज करने के लिए ही बंगाल स्कूल के कलाकारों ने अजंता के भित्ति चित्रों की अनुकृतियां बनाई। पूर्व निर्धारित उद्देश्यों के चलते अजंता की चित्र शैली को अपनाते हुए उन्होंने तमाम देवी देवताओं और उनकी लीला कथाओं के चित्र के माध्यम से ‘भारतीय’ कला के नाम पर एक विशुद्ध ‘हिंदू’ कला को मूर्त करने की कोशिश की। यह कोशिश अंग्रेजों की कूटनीति और भारतीय हिंदू सामंतों की स्वतंत्र अस्मिता को चिन्हित करने के उद्देश्य से रचे गए एक षडयंत्र का नतीजा थी (पृष्ठ 16)। अजंता से लेकर मुगल कला में भारतीय कला की जड़ों को खोजने और हिंदूवादी चित्रकला को भारतीय कला के रूप में स्थापित करने की निरर्थकता को टैगोर समझ सके थे। सिस्टर निवेदिता का भारतीय नारियों के सती बनने में निहित महानता का सिद्धांत हो या चतुर्भुजी भगवा वस्त्रों में भारत माता की कल्पना, उस समय के बंगाल स्कूल के समूचे चित्रकारों को सम्मोहित कर डाला था। आनंद कुमारस्वामी शिव, ब्रह्मांड और भारतीयता की तमाम दार्शनिक व्याख्याएं स्थापित कर रहे थे। इन प्रयासों में सत्ता की भूमिका को हम आसानी से समझ सकते हैं। अमृता शेरगिल ने पुनरुत्थान के नाम पर बंगाल स्कूल के नासमझी से भरे कला उद्देश्यों से असहमति दिखाई। अमृता शेरगिल और रवींद्रनाथ ठाकुर ने ही सही मायनों में भारतीय चित्रकला में ‘नवजागरण’ का सूत्रपात किया था और भारतीय चित्रकला इतिहास में यह महत्वपूर्ण संशोधन अभी बाकी है (पेज 67)।

लेखक ने बताया है कि ‘अपने जीवन के अंतिम दशक में रवीन्द्रनाथ ने जो हजारों चित्र बनाए उनमें से एक भी चित्र में किसी देवी देवता या राजपुरुष को स्थान नहीं मिला।’ इस बात का उल्लेख करते हुए कि साहित्यकार की हैसियत से उनकी रचनाओं में देवी देवताओं और महाकाव्यों के नायकों का आना जाना लगा रहा, उन्होंने एक समय अपने पराधीन देशवासियों के भाग्य विधाताओं का गुणगान किया, वही रवींद्रनाथ अपने जीवन के अंतिम एक डेढ़ दशक के दौरान अपने चित्रों में पूरी तरह भिन्न दिखते हैं। चित्रों में देवताओं और राजा महाराजों को ही नहीं बल्कि परिचयहीन अकाल पीड़ितों को भी लाना संभव है, यह सच भारतीय युवा और प्रगतिशील चित्रकारों को रवींद्रनाथ ने ही बतलाया।

अशोक भौमिक ने एक जगह प्रख्यात मार्क्सवादी समाजशास्त्री एवं लखनऊ विश्वविद्यालय के समाजशास्त्र विभाग के संस्थापक धुर्जटि प्रसाद मुखोपाध्याय के एक लेख के अंश का उद्धरण दिया है जिसमें सदी के आरंभिक वर्षों की चित्रकला के बारे में टिप्पणी की गई है: ‘‘देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि यकायक स्वर्ग से प्रधान देवी देवतागण बंगभूमि पर छुट्टी मनाने आए हुए हैं। चित्रकारों ने अपनी अपनी पसंद के देवी-देवताओं को चुन लिया- किसी ने शिव को चुना तो किसी को विष्णु पसंद आए या किसी को उनके अवतार भाये पर सर्वत्र केवल कोमल और मधुर भावों को ही देखा गया। कठिन हृदय वाले देवी-देवताओं का पूरी तरह से निषेध दिखा। इसके अलावा चित्रों में बुद्ध, बोधिसत्व, सम्राट अशोक दिखे। शकुंतला, मेघदूत, रामायण, महाभारत के साथ-साथ तमाम काव्य साहित्य, जिसे पर्याप्त ‘प्राचीन’ होने का सम्मान मिला हुआ था, वे सब चित्रों के विषय बनने लगे। पुराण के प्रति यह आकर्षण क्यों? यह सवाल किसी ने नहीं पूछा।’’

धुर्जटि प्रसाद भारतीय पुनर्जागरण और चित्रकला में पुराण कथाओं के आगमन को एक नए नजरिए से देखने की कोशिश करते हुए कहते हैं, ‘‘पुराण कथाओं का नवजन्म, वास्तव में उन लोगों की नीयत को ही सामने लाता है जो यकीन करते हैं कि आर्थिक आधार पर वर्ग विभाजन एक अपरिवर्तनीय सामाजिक सत्य है और निम्न वर्ग के लिए गरीबी ही स्वाभाविक है।’’

‘भारतीय कला में भारतीयता’ की खोज के ऐसे आयोजन के पीछे निःसंदेह अंग्रेज शासकों की कूटनीति सक्रिय थी। अशोक भौमिक ने चित्रकार अतुल बसु (1898-1977) की पुस्तक ‘शिल्प चर्चा’ के हवाले से अंग्रेजों की इस कूटनीतिक साजिश के बारे में लिखा है: ‘चित्रकला की दुनिया में 1907 के आसपास एकाएक गतिविधियाँ बढ़ गयी थीं। भारतीय महान कला परंपरा के प्रति अपनी गहरी श्रद्धा के चलते अंग्रेज राज के अधिकारियों की कोशिशों से लार्ड किचनार की अध्यक्षता में अवनींद्र नाथ ठाकुर को सामने रखकर इंडियन सोसाइटी आफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की गयी। अंग्रेजों की इस कूटनीतिक चाल से उत्पन्न ‘भारतीय कला परंपरा’ या हेरिटेज आफ इंडिया जैसी अवधारणाओं का तुरंत जादुई असर पड़ा-

यह मानों हिंदू जागरण का पर्याय सा था। राष्ट्रवादी हिंदुओं के लिए, हिंदू राष्ट्र की पुनर्स्थापना के लिए ऐसी अवधारणा जरूरी लगी। कितनी आसानी से हिंदू आध्यात्मवाद पश्चिम के भौतिकवाद से श्रेष्ठतर प्रमाणित हो गया- इस एहसास से हिंदुओं की खुशियों का मानो ठिकाना न था। उनके विजयोल्लास के कोलाहल में मानो भौतिकतावाद अदृश्य हो गया। इस जादू के प्रभाव से एक भी तत्कालीन भारतीय नेता मुक्त नहीं थे।

चित्रकार अतुल बसु की इस टिप्पणी का उल्लेख करते हुए लेखक ने उन कारणों को समझाने की कोशिश की है कि क्यों भारत में 150 वर्ष शासन करने के बाद अचानक भारतीय कला के प्रति अंग्रेज शासकों की सक्रियता इतनी तेज हो गयी थी। दरअसल लॉर्ड कर्जन के बंग-भंग के मसौदे का हिंदुओं और मुसलमानों ने मिलकर विरोध किया था। शासकों ने अन्य बातों के साथ भारतीय कला के पुनरुत्थान के नाम पर हिंदू कला और हिंदू धार्मिक कथाओं को प्रचारित कर मुसलमानों को अलग थलग करने में काफी हद तक सफलता पायी। 1857 के समय अंग्रेजों ने हिंदू-मुसलमान की एकजुटता की ताकत को देखा समझा था और उससे सबक लेकर ही उन्होंने यह चाल चली थी। लेखक का मानना है कि 20वीं सदी के शुरुआती वर्षों में संस्कृति के क्षेत्र में विभाजन के नापाक इरादों को सबसे व्यापक और संगठित सहयोग चित्रकला से ही मिला था। इस संदर्भ में लेखक ने अवनींद्र नाथ ठाकुर, नंद लाल बोस, असित कुमार हालदार, वैंकटप्पा, शितींद्र नाथ मजूमदार, वीरेश्वर सेन, हकीम मुहम्मद खां, शमी उज्जमान, आदि चित्रकारों का उल्लेख करते हुए बताया है कि इनका मार्गदर्शन ईबी हैवल, सिस्टर निवेदिता, और आनंद कुमारस्वामी जैसे बुद्धिजीवी कर रहे थे। लेखक का कहना है कि बंग-भंग की पृष्ठभूमि में जिस चित्रकला आंदोलन का विकास हुआ था उसे नव भारतीय चित्रकला न कहकर हिंदू चित्रकला कहना ज्यादा उचित होगा (पृ. 172)।

लेखक ने इस संदर्भ में अवनींद्र नाथ ठाकुर द्वारा 1905 में बनाये गये चित्र ‘भारत माता’ का उल्लेख किया है। इस चित्र में भारत माता की कल्पना भगवा वस्त्र में चार भुजाओं वाली देवी के रूप में किया गया था। लेखक ने याद दिलाया है कि बंगाल में ‘देश-माता’ की अवधारणा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के उपन्यास ‘आनंद मठ’ में भी थी। वह बताते हैं अवनींद्र नाथ ठाकुर की ‘भारत माता’ आरंभ में ‘बंग-माता’ के रूप में बनीं थीं जिसे इस चित्र की प्रेरणा स्रोत रही सिस्टर निवेदिता ने ‘भारत माता’ के रूप में चिन्हित किया था। इस चित्र को देखकर वह बहुत आह्लादित हुई थीं और उन्होंने कहा था कि यदि उनके पास उपयुक्त संसाधन होते तो वे इस चित्र की अनुकृतियां (प्रिंट्स) बनाकर कश्मीर से कन्याकुमारी के बीच फैले विशाल भारत के हर घर में पहुंचा देतीं। लेखक का कहना है कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा, यह स्पष्ट नहीं होता क्योंकि ‘उन्होंने पूरे भारत की यात्रा की थी और यह संभव नहीं कि उन्हें भारत केवल हिंदुओं का ही देश लगा हो।’

सिस्टर निवेदिता के विचारों से दीक्षित नंदलाल बोस को ‘सती’ जैसा चित्र बनाते हुए देखकर लेखक को आश्चर्य नहीं होता। इस संदर्भ में लेखक ने दो बातों की ओर ध्यान दिलाया है- पहला तो यह कि सती का महिमामंडन करते हुए सिस्टर निवेदिता ने इसे भारतीय महिलाओं के अलंकार के रूप में चिन्हित किया था। दूसरी बात यह कि यह चित्र उस समय बनाया गया था जब दूसरे विश्वयुद्ध और महा अकाल से पूरे बंगाल में त्राहि त्राहि मची हुई थी और जैनुल आबेदीन, चित्त प्रसाद, सोमनाथ होर, कमरुल हसन, आदि तमाम चित्रकार अपने त्रासद समय की तस्वीर बना रहे थे। ऐसे में 1943 में नंदलाल बोस द्वारा भारतीयता की खोज से अविचलित रहकर ‘सती’ बनाना कई अन्य सवालों को भी इसके साथ जोड़ता है। (पृष्ठ 176)

सिस्टर निवेदिता के भारतीयता के विचारों द्वारा प्रेरित ‘अराजनैतिक’ चित्रकार नंदलाल बोस ने कांग्रेस के लखनऊ (1935) फैजपुर (1936) और हरिपुरा (1938) अधिवेशनों में महात्मा गांधी के बुलावे पर न केवल इन मंडपों को सुसज्जित किया बल्कि उनके काम पर महात्मा गांधी सरीखे महत्वपूर्ण व्यक्ति ने तारीफों के पुल बांध दिये। महात्मा गांधी द्वारा सार्वजनिक रूप से मिली इस स्वीकृति ने उन्हें रातोंरात देश का सबसे महत्वपूर्ण कलाकार बना दिया।

नंदलाल बोस को भारत के संविधान की मूल प्रति के अलंकरण की जिम्मेदारी सौंपी गयी। लेखक का कहना है कि ‘कांग्रेस के राज-चित्रकार’ बन चुके नंदलाल बोस को जब बाबा साहेब आंबेडकर के श्रम और समझ की मिसाल ‘भारत के संविधान’ की मूल प्रति के अलंकरण की जिम्मेदारी मिली तो स्वाभाविक रूप से उनके अलंकरण में ‘जन’ (वी दि पीपुल) का प्रतिनिधित्व संभव नहीं हुआ, साथ ही सब के लिए सामाजिक-आर्थिक बराबरी, अस्पृश्ता उन्मूलन, दलितों की सुरक्षा, और समाजवाद आदि विषय उनसे सिरे से छूट गये…. इसमें कोई दो राय नहीं कि उन्होंने बेहद दिशाहीन ढंग से संविधान का अलंकरण किया।’ अशोक भौमिक का कहना है कि संविधान के अलंकरण में नंदलाल बोस ‘जन-गण’ को राम, अर्जुन, अकबर, शिवाजी, टीपू सुल्तान, लक्ष्मी बाई, गौतम बुद्ध, महावीर आदि राज पुरुषों के जरिये दिखाते हुए संविधान के ‘धर्म निरपेक्षता जैसे महत्वपूर्ण पक्ष को छोड़ देते हैं।’ लेखक का कहना है कि जिन शक्तियों ने 1905 में कला का उपयोग साम्प्रदायिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए किया था, आजादी के 70 वर्षों बाद वे शक्तियां ही संविधान के इन चित्रों को अपनी सुविधानुसार मनमाने ढंग से समझ और समझा रही हैं।

कोई इसमें राम को चित्रित पाकर ‘हिंदुत्व’ खोज लेने का उत्सव मना रहा है तो कोई संविधान में ‘भारत माता’ की अनुपस्थिति का विलाप कर रहा है। इस प्रकार संविधान की रचना में बाबा साहेब आंबेडकर से ज्यादा महत्व नंदलाल बोस को देने की धूर्ततापूर्ण कोशिश शुरू हो चुकी है।

इस प्रकार इतिहास के एक कठिन दौर में जहां एक ओर ‘भारतीयता’ की तलाश में धार्मिक शक्तियां सक्रिय होती दिखीं, वहीं आर्थिक आधार पर विभाजन की धारावाहिकता को स्वाभाविक ठहराने का प्रयास भी दिखा। दोनों प्रयासों में भारतीय सामंतों के साथ आए औपनिवेशिक शासकों के स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों का योगदान शुद्ध रूप से कूटनीतिक था क्योंकि उनका उद्देश्य था नव भारतीय चित्रकला की आड़ में हिंदू चित्रकला को स्थापित करना। लेखक का कहना है कि भारतीय समाज और चित्रकला में बीसवीं सदी के आरंभ की घटनाओं को बहुत गंभीरता से देखने समझने की जरूरत है क्योंकि इसी दौर में लार्ड कर्जन के बंग-भंग कानून के विरोध में हिंदू मुस्लिमों का सम्मिलित प्रतिरोधा सामने आया था। रवींद्रनाथ ठाकुर तथा अन्य अनेक साहित्यकारों, गीतकारों और नाटककारों की रचनाओं में बंग-भंग के विरोध में सांस्कृतिक प्रतिरोध मुखर होते दिखा। 1906 में मुस्लिम लीग और 1909 में हिंदू महासभा की स्थापना ने सत्ता के हस्तांतरण और भारत के विभाजन को एक आधार दिया। यहां गौरतलब है कि इस दौर में जहां साहित्य, रंगमंच, संगीत और अन्य कलाओं में मानव मुक्ति और प्रगतिवाद के रुझान स्पष्ट से स्पष्टतर होते दिखे, वहीं चित्रकला पुराण कथाओं में अपनी अभिव्यक्ति तलाशने में लगी रही। यह एक बड़ा ऐतिहासिक सत्य है और जिसे समझने से ही भारतीय चित्रकला को और बड़े ऐतिहासिक संदर्भों के साथ जोड़कर देखा जा सकेगा।

भारत में चित्रकला में आम जनों की आशाओं-आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व कभी नहीं रहा है। इसका व्यतिक्रम बीसवीं सदी के पहले दशक के उथल-पुथल में भी हम नहीं पाते हैं। लिहाजा भारतीय जनता के बड़े हिस्से में चित्रकला के प्रति रुचि न होना या उनकी चित्रकला संबंधी अवधारणा का अस्पष्ट होना, इन दोनों के पीछे भारतीय चित्रकला में सैकड़ों सालों की रूढ़ियों का बड़ा प्रभाव है। (पेज 69)

चित्रकला के बारे में हमारी समझ के विकसित न होने के पीछे क्या कारण हैं? लेखक का मानना है कि चित्रकला के क्षेत्र में भी आलोचकों और समीक्षकों द्वारा अपनी ‘विद्वता’ और ‘श्रेष्ठता’ प्रदर्शित करने के उद्देश्य से उन मानकों और शब्दावलियों का ही प्रयोग होता रहा जो वास्तव में साहित्य-आलोचना के लिए बने थे। यही वजह है कि चित्रकला की समीक्षा और आलोचना ने एक दुरूह चेहरा अख्तियार कर लिया और दर्शकों या पाठकों की समझ की नितांत निजी सीमाओं और चुनौतियों पर ध्यान देने की कोशिश नहीं की गयी। इस पुस्तक में लेखक ने कला समीक्षकों, कला विशेषज्ञों और कला का व्यवसाय करने वालों के बीच जो नापाक गठजोड़ है उसका भी उदाहरणों के साथ वर्णन किया है। लेखक का कहना है कि इन विशेषज्ञों ने चित्रकारों के भाग्यविधाता बनने की भी भूमिका अदा करने की कोशिश की। इस कोशिश ने एक ओर चित्रकारों और दर्शकों के साथ धोखा किया तो दूसरी ओर कला व्यापारियों के स्वार्थ में ‘बेमानी और कभी कभी बेइमानी’ के रास्तों को भी प्रशस्त किया। इस क्रम में कला समीक्षा पूरी तरह से क्षेत्रीय भाषाओं से कटकर अंग्रेजी केंद्रित हो गयी। कला के नाम पर व्यवसाय करने का जो फूहड़ खेल चल रहा है उस पर भी इस पुस्तक में तीखी टिप्पणी देखने को मिलती है।

पूरी पुस्तक में लेखक का जनपक्षीय दृष्टिकोण बराबर दिखायी देता है। यहां तक कि सादेकैन साहब वाले संस्मरण में भी लेखक के लिए यह समझना बहुत कठिन था कि आयोजकों ने किस वजह से सादेकैन और मकबूल फिदा हुसैन को एक साथ रखकर इस कार्यक्रम का आयोजन किया। इन दोनों कलाकारों की कला रचना का उद्देश्य नितांत भिन्न रहा।

“एक कलाकार ने जिंदगी भर एक भी चित्र नहीं बेचा वहीं दूसरे कलाकार की कला रचना के पीछे यही एकमात्र घोषित उद्देश्य रहा। जनता के पक्ष में खड़े होकर सादेकैन ने जीवन के पथरीले यथार्थ को चित्रों में दिखाया, वहीं हुसैन साहब ने समाज के प्रतिष्ठित जनों को चित्र में अमर किया।”

इसी लेख में आगे चलकर एक जगह तंज करते हुए लेखक ने बताया है कि नंगे पैरों चलने और ताजिंदगी अपने बचपन की गरीबी की बात को दुहराने वाले हुसैन साहब की कुछ खास पसंदीदा चीजों में मंहगी और तेज रफ्तार वाली गाड़ियां और लंदन और दुबई के सबसे मंहगे होटलों में खाना शामिल था। लेकिन ये चीजें मुफ्त में नहीं मिलतीं।

लिहाजा ऊंचे पैसे कमाने के लिए किसी अरबपति के बेटे की शादी के निमंत्रण के पत्रवाहक के रूप में गणेश के चित्र बनाना हो या इंदिरा गांधी को दुर्गा के रूप में चित्रित करना ऐसे कलाकर्मों की अहमियत को हुसैन साहब ने शुरू से ही बखूबी पहचाना था… सादेकैन साहब फकीर थे, किसी ने खाना खिला दिया तो खा लिया नहीं तो सिगरेट और शराब तो थी ही जिंदगी जीने के लिए।

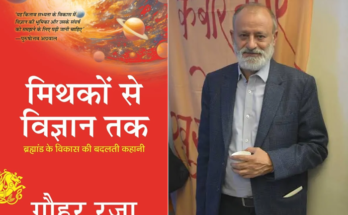

अशोक भौमिक चित्रकार होने के साथ साथ बहुत अच्छे लेखक भी हैं जिनके दो उपन्यास और तीन कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं लिहाजा इस पुस्तक को पढ़ते समय किसी अनूठे साहित्य को पढ़ने की अनुभूति होती है। अभी हाल में उनकी एक और पुस्तक ‘चित्त प्रसाद और उनकी चित्रकला’ नवारुण से प्रकाशित हुई है जिसमें उन्होंने विख्यात चित्रकार चित्त प्रसाद की कला के बारे में विस्तार से जानकारी दी है। ‘भारतीय चित्रकला का सच’ जैसी पुस्तकें निश्चित रूप से हिंदी को बहुत समृद्ध करती हैं।

भारतीय चित्रकला का सच

अशोक भौमिक

परिकल्पना’, बी-7, सरस्वती कांप्लेक्स, सुभाष चौक, लक्ष्मी नगर, दिल्ली-110092

(कवर चित्र: भारत माता, अबनीन्द्रनाथ टैगोर, 1905, Wikimedia Commons)