घेरेबन्दी में पड़े अपने शहर के हालात को लेकर अपने जमाने का शायर कैसी प्रतिक्रिया देता है? अचानक इस बारे में कुछ कहना मुश्किल जान पड़ सकता है, अलबत्ता एक तरीका है फिलिस्तीन के महान कवि महमूद दरवेश के नक्शेकदम पर चलना, जिनकी लम्बी कविता ‘मेमरी फॉर फरगेटफुलनेस’ अर्थात ‘भुलक्कड़पन/स्मृतिलोप के लिए स्मृति’ वर्ष 1982 में लेबनान पर हुए इजरायली आक्रमण का चित्र खींचती है।

लेबनान की राजधानी बेरूत जहां वह रह रहे थे, बमबारी का शिकार हो रही थी। वे लिखते हैं, ‘‘बेरूत, इज़रायली टैंकों से और आधिकारिक अरबपस्ती से घिरा हुआ’, वह बेरूत ‘अन्दर से अपने आप को थामे हुए था ताकि ‘अरब उम्मीद की राजधानी के उसके मायने की चमक की हिफाज़त की जा सके।’ किताब में दरवेश फैज़ अहमद फैज़ के साथ अपना सम्वाद शुरू करते हैं, जो उन दिनों बेरूत में ही थे।

कलाकार कहां हैं? कौन कलाकार, फैज़, मैं पूछता हूं बेरूत के कलाकार तुम उनसे चाहते क्या हो? यही कि शहर की दीवारों पर युद्ध को उकेरना तुम्हें क्या हो गया है फैज़, मैं ताज्जुब प्रकट करता हूं। क्या तुम देख नहीं रहे हो दीवारें ही गिर रही हैं?

यह कविताएं लेखन (स्मृति से इतिहास, स्मृतिलोप, भुलक्कड़पन) के बीच एक रिश्ता कायम करती हैं। घेरेबन्दी के मध्य यह दृढ़ता, अटलता की यात्रा है।

भारत में हम, स्मृति और स्मृतिलोप के बीच लम्बे समय से लटके हुए हैं। फिलवक्त कोई बमबारी नहीं चल रही है, न हम अपने सामने मासूमों का बहता खून देख रहे हैं जो ‘इतिहास की गलतियों’ को ठीक करने के नाम पर बहाया जा रहा है, न ही सड़कों पर हथियारबन्द दस्ते मौजूद हैं जो ‘अधर्मियों’ और ‘अन्यों’ को ढूंढ रहे हैं।

वह समूचा दौर अब अतीत हो चुका है। सतह पर एक अजीब सी खामोशी पसरी हुई है, जो सब ठीक है का अहसास दिलाती है। यह ऐसी खामोशी है जो महज मीडिया चैनलों के शोरगुल से ही- जिन्होंने विगत कुछ वर्षों में देश में जो कुछ चल रहा है उसे लेकर एक ‘‘सामूहिक, स्वैच्छिक स्मृतिलोप’ विकसित किया है– टूटती है। रफ्ता-रफ्ता, मगर बहुत चुपचाप नहीं, एक आज्ञाकारी नागरिक भी तैयार हो रहा है जो इन चैनलों द्वारा जो कुछ परोसा जा रहा है उसे चुपचाप गटक जाने के लिए तैयार है।

हुक्मरानों, जनतंत्र के कथित प्रहरियों औेर नागरिकों के अच्छे खासे हिस्से में उभरते इस सामंजस्य ने इस विचित्र परिघटना को गोया ढंक दिया है कि शासक, जो करोड़ों लोगों के भविष्य के नियंता हैं- जो कार्यपालिका का संचालन करते हैं, जो सत्ता की बागडोर हाथ में थामे हुए हैं, जो विधायिका पर वर्चस्व रखते हैं और जो न्यायपालिका को भी प्रभावित करने की स्थिति में रहते हैं, उन्हें कभी भी उनकी गलतियों के लिए जवाब देना नहीं पड़ता।

कोई उन्हें उनके सनक भरे फैसलों के बारे में पूछ नहीं सकता- जो कभी मध्ययुगीन राजाओं के निर्णयों की याद दिलाते प्रतीत होते हैं- फिर चाहे रातोंरात 90 फीसदी से अधिक मुद्रा को बेकार साबित कर देने का नोटबंदी का फैसला हो और महज चार घंटे की मोहलत देकर महामारी का हवाला देते हुए किया गया तालाबन्दी का ऐलान हो, जिसने करोड़ों जिन्दगियों को बेहद खतरनाक स्थितियों में डाल दिया। एक तरफ जहां सत्ताधारियों को किसी आलोचना से बचाया जा रहा है, अशक्त हुआ विपक्ष जो हारा भी हुआ है, उसको आये दिन निशाना बनाने में किसी को गुरेज़ नहीं है, गोया देश की मौजूदा दुर्दशा के लिए वही जिम्मेदार है।

अयोध्या में आयोजित राम मंदिर के भूमि पूजन के ‘भव्य समारोह’ में- जिसका दो सौ से अधिक चैनलों ने लाइव प्रसारण किया और इस तरह लगभग 16 करोड़ लोगों ने उसे देखा- ऐसे तमाम सन्देश छिपे मिलेंगे। भले ही उस आयोजन को दो सप्ताह बीतने को हैं मगर अब भी उन सन्देशों की पूरी पड़ताल नहीं हो सकी है।

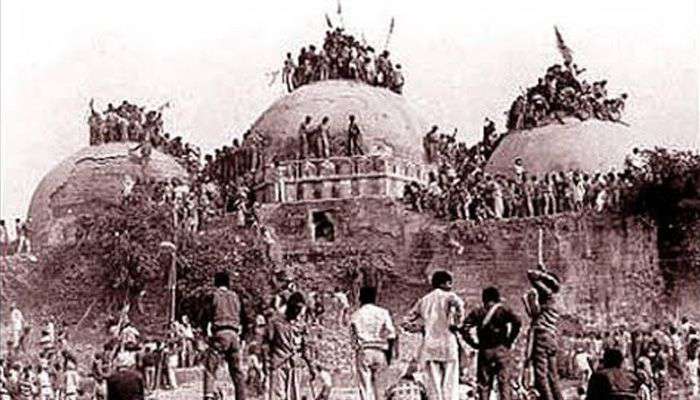

एक तरह से देखें तो यह एक सामूहिक उन्माद या आवेश की स्थिति थी जब कोई भी न याद करना चाह रहा था या दूसरे को याद दिलाना चाह रहा था- या सभी सामूहिक तौर पर उसे विस्मृति के गर्त में धकेलने में जुटे थे- कि भूमि पूजन उस स्थान पर हो रहा है जहां (बकौल सर्वोच्च न्यायालय) एक ‘गैरकानूनी, असंवैधानिक और आपराधिक कार्रवाई’ को अंजाम दिया गया था और इस अपराध के अंजामकर्ता आज तक इस मामले में सज़ा पाये बगैर विचरण कर रहे हैं।

यह ‘गैरकानूनी, असंवैधानिक और आपराधिक कार्रवाई’ जिसे लगभग तीस साल पहले अंजाम दिया गया था, जिसके अन्तर्गत 500 साल पुरानी एक मस्जिद को ध्वस्त किया गया था, वह एक लम्बे दीर्घकालीन अभियान की चरम परिणति थी जिसकी अगुवाई एक असमावेशी, नफ़रत पर आधारित विचारधारा के वाहकों ने की थी, और जहां तमाम मासूमों को खून बहा था। इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि नफ़रत, असमावेश की यह विचारधारा दरअसल 20वीं सदी के पूर्वार्द्ध में यूरोप में फैली इसी किस्म की नफ़रत पर टिकी विचारधाराओं से प्रेरणा ग्रहण करती दिख रही थी, जहां यूरोप में उसने लाखों लोगों के नस्लीय शुद्धिकरण को अंजाम दिया था और आज हालत यह है कि इस विचारधारा को नयी वैधता मिली है।

उस समय के सबसे अग्रणी दैनिक ने मस्जिद विध्वंस की इस घटना की कड़े शब्दों में भर्त्सना करते हुए लिखा था कि ‘गणतंत्र मलिन हो गया’ (The Republic Besmirched)। इस घटना के तीस साल के अन्दर ही ‘मलिन गणतंत्र’ भी अब इतिहास के पन्नों में शुमार होता दिख रहा है।

‘पुराने गणतंत्र का विध्वंस’ हमारी आंखों के सामने हो रहा है और अब हम एक नये किस्म के गणतंत्र में- जो धार्मिक-रूढिवादी किस्म का है- पहुंचते दिख रहे हैं। एक तरह से हम कह सकते हैं कि यह कार्यक्रम अपने आप में ही गणतंत्र के इस रफ्ता रफ्ता विलोप का अप्रत्यक्ष ऐलान था। पुराने गणतंत्र का विलोप और राष्ट्र के इतिहास में एक नये अध्याय का आगाज़। धर्मनिरपेक्षता के विचार को ही औपचारिक अलविदा और उस विचार का जोरदार स्वागत, जिसमें राजनीति में विशिष्ट धर्म को अधिक अहमियत दी जाती है। यह एक तरह से बुनियादी शर्त है ताकि हिन्दुस्तान को हिन्दू राष्ट्र में आसानी से ले जाया जा सके।

जैसा कि प्रसार भारती के प्रमुख के ट्वीट के माध्यम से पता चला था कि लगभग 16 करोड़ लोगों ने इसके सजीव प्रसारण को देखा, जो दरअसल इसी बात की ताईद कर रहा था कि पुराने गणतंत्र के परित्याग और नये इंडिया को गले लगाने के लिए कितना बड़ा हिस्सा आतुर है।

ऐसा कोई भी शख्स जिसने गणतंत्र के सत्तरसाला इतिहास पर निगाह डाली होगी वह बता सकता है कि कितनी दूरी हम लोगों ने तय की है।

यहां हमारे सामने खुद वज़ीरे आज़म थे जो अयोध्या के भूमिपूजन के अवसर पर सर्वव्यापी भूमिका में थे, जहां वह न केवल समारोह के मुख्य अतिथि थे बल्कि समारोह के कर्णधार भी थे और आधिकारिक जजमान भी जबकि सत्तर साल से कम समय पहले जब एक दूसरे विशाल मंदिर का उद्घाटन हो रहा था- जब उदीयमान गणतंत्र अपने कदम रख रहा था- तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू ने राष्ट्रपति राजेन्द्र प्रसाद के इस उद्घाटन में शामिल होने के प्रस्ताव का विरोध किया था।

हमें यह बात कितनी भी मुश्किल से पचने लायक लगे, इस बात को स्वीकारना ही होगा कि हमारे पैरों के नीचे से जमीन खिसक चुकी है।

एक नया नॉर्मल अस्तित्व में आया है। यह एक नया नॉर्मल है जहां इतिहास के बिल्कुल अलग संस्करण पर मुहर लग रही है- जहां 1,200 साल की गुलामी की बात हो रही है- जो एक तरह से इस बात से गुणात्मक रूप से भिन्न है कि हमने दो सौ साल की गुलामी की- जो औपनिवेशिक शासन की बात कर रहे थे।

दो सौ साल की गुलामी से 1200 साल की गुलामी तक- क्या इसे हम महज शब्दाडंबर कह सकते हैं, जो गलती से कहा गया? निश्चित ही नहीं। वह संघ के ही नज़रिये का वमन है जिसके मुताबिक ‘मुसलमान’ इस मुल्क में पराये हैं, उन्होंने हम पर एक हज़ार साल राज किया है। वह एक तरह से उपनिवेशवाद के युग- ब्रिटिशों के तहत- और पहले के राज्यों, जिनमें से कई मुस्लिम शासक थे, के बीच के फ़र्क को मिटा देना है। ‘धर्मनिरपेक्षताा को इस तरह विधिवत खारिज किया जाना और मिथकीय रामराज्य का यह उत्कर्ष या हिन्दू राष्ट्रवाद को दी जा रही अहमियत, वह ऐसा भी अवसर था कि ‘‘जिन्हें हम सामान्य समझते हैं उन तमाम आचारों एवं प्रथाओं का परित्याग’।

दरअसल आधुनिकता के प्रति उनकी बेचैनी और असहजता कभी छुपी नहीं रही है। अपने ‘मन की बात’ कार्यक्रम में एक दफ़ा जनाब मोदी ने आधुनिकता पर खासकर हमला बोला था जो उनके मुताबिक भारतीयों के इस रूख़ के लिए जिम्मेदार है जिसके अन्तर्गत ‘सबूतों पर आधारित अनुसंधान’ की बात की जाती है जो उनके मुताबिक ‘हमारी सैकड़ों साल की गुलामी का नतीजा है।

धार्मिक अल्पसंख्यकों का रफ्ता रफ्ता हाशियाकरण, समाज में जारी बड़े मंथन का ही लक्षण है, जहां वह सरकार की नीतियों के चलते अपने आप को फालतू समझ रहे हैं। उन्हें बार बार यही बताया जा रहा है कि वे ‘भारतीय’ (अर्थात हिन्दू) जीवनशैली अपनाएं और यह भी जोड़ा जा रहा है कि उनके प्रार्थनास्थल उनकी धार्मिक पहचान का एकीकृत हिस्सा नहीं हैं।

सतीश देशपांडे, जो दिल्ली विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र पढ़ाते हैं, उन्होंने 2015 में लिखा कि यही कोशिश चल रही है कि ‘सामान्यीकृत उत्पीड़न की अधिक स्थायी प्रणाली विकसित की जाए’ जिसमें मुसलमान खुद ‘इस बात के लिए मजबूर हो जाएं कि वे अपने अधीनीकरण की प्रक्रिया के स्थायी साझीदार बन जाएं।’ उनके मुताबिक इसमें मूलभूत तत्व होगा ‘उनके नागरिकत्व के दायरे और गुणवत्ता की शर्तों को लादना। एक बार जब दोयम नागरिकता के बुनियादी सिद्धांत को वैधता प्रदान की जाए तो फिर बाकी तमाम पुराने ठप्पे जो खुशी खुशी सह-अस्तित्व, साझी संस्कृति, हिन्दू धर्म की अन्तर्जात सहिष्णुता आदि की बात करते हैं, उन्हें बेशर्मी के साथ दोहराया जा सकता है- गर्व से!’

जनतंत्र का निर्माण साझे आदर्शों और लक्ष्यों पर आधारित होता है न कि साझी नफ़रतों और अलगाव पर, लेकिन आज के नये नॉर्मल में वह इसी दिशा में बढ़ता दिख रहा है।

हम भारत की आज़ादी के बाद के इतिहास के इस अहम मुकाम पर अन्तहीन बोलते रह सकते हैं, वही मुकाम जो कइयों के लिए घेरेबन्दी प्रतीत हो रहा है।

निःस्सन्देह मुल्क के विचारशील लोगों के सामने उनकी जिन्दगी की सबसे बड़ी चुनौती उपस्थित है।

उन्हें क्या करना चाहिए?

क्या उन्हें खेल के इन नए नियमों के सामने सिजदा करना चाहिए? क्या उन्हें जैक्वेस लुइ डेविड, जो नेपोलियन के आधिकारिक पेण्टर थे, जिन्होंने नेपोलियन के राज्याभिषेक की आधिकारिक पेण्टिंग बनायी थी (1807), उनकी कतार में शामिल होना चाहिए या लेनी राइफेनस्टाहल को अपना मॉडल बनाना चाहिए और हमारे वक्त़ की ‘Triumph of the Will’ बनानी चाहिए?

या उन्हें रूस के महान लेखक मिखाईल लेर्मोन्तोव (1814-1841) की तर्ज पर, जिन्होंने हमारे वक्त़ के नायक (हीरो आफ अवर टाइम) के बारे में लिखा था, उसी तर्ज पर कदम उठाने चाहिए? याद रहे, ‘हमारे युग का नायक लेखक के लिए एक ‘‘पोर्ट्रेट था, लेकिन किसी खास व्यक्ति का नहीं, वह हमारी पीढ़ी के तमाम दुर्गुणों की अपनी परिपूर्ण अभिव्यक्ति का समुच्चय था।’ या उन्हें दरवेश के दिखाये रास्ते पर चलते हुए उम्मीद की खेती करनी चाहिए?

यहां पहाड़ियों की तलहटियों में गोधूलि की बेला में और वक्त़ की कसौटी पर टूटी छायाओं के बगीचों के पास हम वही करते हैं जो कैदी करते हैं हम उम्मीद की फसल उगाते हैं