कोरोना काल में एक नयी दुनिया की पुनर्कल्पना को लेकर दुनिया भर में कई प्रक्रियाएं और चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं। आपदा में फायदा की तर्ज़ पर दक्षिणपंथी और कॉर्पोरेटी शक्तियां जहां एकजुट हुई हैं वहीँ प्रगतिशील ताकतें भी जोरशोर से कोशिश कर रही हैं हालात बदलने के। नई बहसों और चर्चाओं के बीच विश्व सामाजिक मंच के अंदर भी इसे दुबारा प्रतिष्ठित करने की कोशिश शुरू हो चुकी है। इस बार देशांतर में चर्चा करते हैं विश्व सामाजिक मंच को पुन: प्रतिष्ठित करने की संभावना और प्रक्रिया के ऊपर। जनवरी 2021 में विश्व सामाजिक मंच का आयोजन मेक्सिको में तय है और देखना होगा क्या दुबारा वैसी स्थिति बन पाएगी?

संपादक

“दूसरी दुनिया संभव है!” के नारे ने 21वीं सदी के पहले दशक में पूरी दुनिया में एक हलचल पैदा कर दी थी। दुनिया में ‘अर्थ’ का जितना ज्यादा महत्व है, उससे कहीं ज्यादा ‘समाज’ का महत्व है। इसलिए दुनिया के जन आंदोलनों और सिविल सोसाइटी के लोगों ने मिल कर विश्व आर्थिंक मंच को चुनौती देते हुए विश्व सामाजिक मंच का गठन किया जिसका आयोजन हरेक वर्ष जनवरी में दुनिया के किसी न किसी कोने में होता रहा। शुरुआत 2001 में ब्राज़ील के पोर्तो अलेग्रे शहर से हुई और इसका कारवां धीरे-धीरे एशिया, अफ्रीका, यूरोप और उत्तरी अमेरिका में फ़ैल गया। सालाना होने वाले विश्व सम्मेलन के साथ-साथ कई मुद्दा आधारित मंच भी बने और उनके सम्मेलेृन भी हुए।

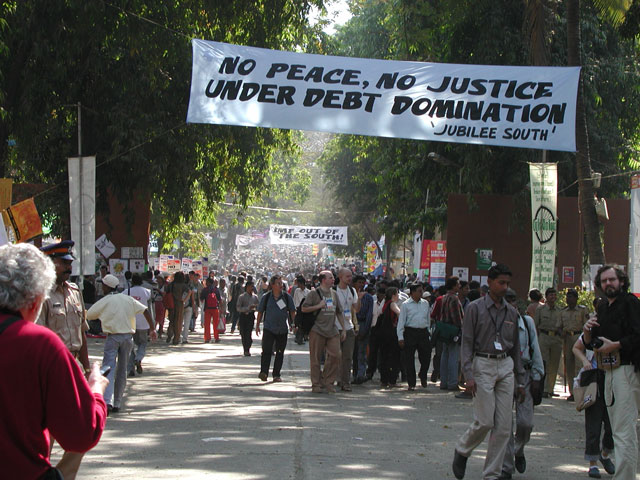

मुंबई 2004: मील का पत्थर

भारत में 2004 में मुंबई में हुआ आयोजन एक तरह से मंच के इतिहास में मील का पत्थर साबित हुआ। इसका कारण सिर्फ वहां उमड़ी सवा से डेढ़ लाख लोगों की भीड़ ही नहीं थी, बल्कि पहली बार किसान, मज़दूर, दलितों, आदिवासियों, शहरी गरीब और श्रमिक वर्ग के मुद्दों और आंदोलनों का दबदबा, उपस्थिति और स्वामित्व पूरी प्रक्रिया के दौरान रहा। साथ ही साथ दुनिया भर से लोगों ने काफी संख्या में भागीदारी की और मंच को लेकर छिड़ी बहसों के कारण करीब चार और सामानांतर मंच आयोजित किये गए।

इस आयोजन और उसके पहले दो वर्ष तक चली प्रक्रिया के कारण देश भर में एक ऐसा माहौल बना जो उस समय के राजनैतिक वातावरण में काफी प्रभावी सिद्ध हुआ। अप्रैल-मई में हुए आम चुनावों में उसकी झलक भी दिखी और उसके बाद देश में सरकार भी बदली। कई जन-आधारित कानूनों की मांग को लेकर जो जन आंदोलन संघर्षरत थे, उनका विस्तार हुआ और अपने संघर्षों के बल पर UPA के कार्यकाल के दौरान उन्हें सफलता भी मिली। मुंबई के बाद ही कई नए नेटवर्क, ट्रेड यूनियन, संस्थाओं आदि का उदय भी हुआ और कुछ मायनों में कहें तो वैचारिक मतभेदों को अलग रखकर साझे मुद्दों पर साझे मंचों पर कैसे आएं, इसकी भी एक मिसाल स्थापित हुई। बाद में कई साल तक इसके ऊपर चर्चा बहस हुई, हालांकि 2006 में आयोजित इंडिया सोशल फोरम को उस तरह की सफलता नहीं मिली और उसके बाद तो भारत में मंच की प्रक्रिया बिलकुल ढीली ही पड़ गयी।

ओपन स्पेस बनाम एक्शन

इस मंच की लोकप्रियता के पीछे दक्षिण अमेरिका में ब्राज़ील, बोलीविया, वेनेज़ुएला आदि कई प्रमुख देशों में वामपंथी या वामपंथी रूझान वाले सरकारों का समर्थन भी काम आया। उस दौर में मंच के लगातार आयोजन और उसके इर्द-गिर्द चल रही प्रक्रियाओं ने वहां के आन्दोलनों और संगठनों में एक नयी ऊर्जा डाली और वहां की राजनीति में अहम भूमिका निभाई। मंच शुरू से कई राजनैतिक बहसों और विवादों में रहा, जिसमें सबसे अहम मुद्दा रहा उसकी अपनी राजनैतिक कार्यप्रणाली और कथित तौर पर उसका ट्रेडमार्क ‘ओपन स्पेस’ यानी खुला मंच। ओपन स्पेस हमेशा बहस में रहा। एक ओर इसे सकारात्मक माना गया क्योंकि कई राजनैतिक धारा के लोग खुल कर इस जगह पर आ सके, आपस में बहस कर सके, मिल सके, सुन सके, वहीँ दूसरी और यह भी सवाल रहा कि इसके आगे क्या? मंच तैयार किया, लेकिन इतनी बड़ी ऊर्जा से क्या हासिल हुआ और इतने संसाधनों के खर्च के बाद कहीं ना कहीं क्या निकला? मांग होती रही कि मंच सिर्फ एक कुछ दिनों का आयोजन बन कर रह जाता है, एक बड़े कारवां के निर्धारित पड़ाव की तरह कुछ देर तक ठहरता है और फिर आगे बढ़ जाता है। सवाल हमेशा रहा, सिवाय उस पड़ाव के दौरान के रोमांच के बाद, वहां के लोगों के जीवन में कुछ दिन के भूचाल के बाद, क्या? वही ढाक के तीन पात!

इसके ऊपर मंच के अंतरराष्ट्रीय परिषद् के अंदर और बाहर भी कई बहसें हुईं, चर्चा हुई, फिर भी उसमें कोई बदलाव नहीं आया। यही बात मुख्य तौर से हावी रही कि ओपन स्पेस की कार्यप्रणाली कारगर है और इसके आगे इस मंच पर आने वालों के ऊपर है कि वे तय करें आगे के बदलाव की रणनीति, कार्यक्रम कैसे हों और क्या हों। इस जगह का कोई मालिक नहीं है और जो आयोजनकर्ता हैं, वे सिर्फ फैसिलिटेटर हैं न कि निर्देशक। वे भी इस पूरी प्रक्रिया में एक एक्टर हैं बाकी की तरह। इसके अलावा, आन्दोलनों और राजनैतिक दलों के बीच के संबंध, उनकी भागीदारी, हिंसा-अहिंसा, बड़े NGOs और आन्दोलनों के बीच का रिश्ता, जातिवाद, नस्लवाद, पितृसत्ता, सांप्रदायिकता, हर समुदाय के लोगों की भागीदारी और उनका नेतृत्व, आदि कई मुद्दों के ऊपर हरेक मंच के आयोजन के दौरान बहसें होती रहीं। मंच का चार्टर ऑफ़ प्रिंसिपल्स एक तरह से उसके संविधान के तौर पर माना जाता रहा और कुछ ख़ास मौकों को छोड़ कर, जैसे मुंबई फोरम के दौरान, इन बहसों के बीच WSF India ने अपना चार्टर बनाया, चार्टर में कोई फेरबदल नहीं किया गया।

2008 की आर्थिक मंदी और बदलते सन्दर्भ

सदी के दूसरे दशक में मंच के कई कार्यक्रम उत्तरी अफ्रीका और अरब वर्ल्ड में हो रहे राजनैतिक प्रदर्शनों और बदलाव की बहती बयार के बीच में वहां आयोजित किये गए जिसमें में टुनिस में दो बार, डाकार में एक, आदि महत्वपूर्ण हैं, लेकिन उस तरह का रोमांच जो 2001 से 2009 तक रहा वह बाद के वर्षों में नहीं देखा गया। उसका एक कारण बदलती राजनैतिक परिस्थिति तो थी ही, लेकिन दूसरा इसके आयोजन में होने वाली ऊर्जा और संसाधन जुटाने के पीछे लगी मेहनत और शक्तियां भी कम पड़ रही थीं। उस दौरान वैसे भी 2008 में अमेरिका से शुरू हुई आर्थिक मंदी से इस तरह के वैश्विक आयोजनों से इतर लोकल आयोजनों पर ज्यादा सहमति बनी और देखें तो occupy wall street की तर्ज पर दुनिया भर में कई जगहों पर लम्बे समय तक प्रदर्शन होते रहे और कुछ साल बाद भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन ने दुनिया के देशों में अपनी पकड़ बनायी उसमें भारत, इंडोनेशिया, फिलीपींस आदि महत्वपूर्ण हैं।

इन प्रदर्शनों और नयी राजनैतिक प्रक्रियाएं- जिसमें सोशल मीडिया ने एक अहम् भूमिका निभाई थी- ने कई नये राजनैतिक दलों और मंचों को जन्म दिया, जिसने खुल कर सत्ता की राजनीति की और चुनावों में हस्तक्षेप भी किया। विश्व सामाजिक मंच ने इन घटनाक्रमों के मद्देनज़र 2008 और 2010 में विकेन्द्रित आयोजन भी किये, लेकिन उसमें पहले वाली बात नहीं थी। उसी दौरान दक्षिण अमेरिका सहित दुनिया के कई अन्य देशों में दक्षिणपंथी दलों का उदय और सरकारों पर कब्ज़े ने भी मंच की भूमिका को बौना किया।

कोरोना काल, चुनौतियां और संभावनाएं

आज लगभग दो दशक के बाद अचानक मंच की गतिविधियों में एक तेजी आई है। कोरोना काल ने एक नयी सोच और नयी दुनिया की परिकल्पना को दुबारा बहस के केंद्र में ला दिया है। पिछले कई वर्षों से तेजी से बढ़ रहे जलवायु संकट के कारण यह चर्चा हमेशा होती रही है और मंच के भीतर भी एक प्रमुख मुद्दा रहा है, लेकिन आज कोरोना काल में अब इमरजेंसी की स्थिति आ गयी है। यह सोचने के लिए सब मजबूर हैं कि business as usual दृष्टिकोण से आगे बढ़कर कुछ करना होगा। कहीं न कहीं एक नयी दुनिया की रूपरेखा तैयार करनी होगी और इसके लिए एक वैश्विक मंच चाहिए। इस बैकग्राउंड में विश्व सामाजिक मंच के ऊपर चर्चा लाजमी है क्योंकि कहीं न कहीं आज भी वह मंच और प्रक्रिया जीवित है और उसकी एक सामाजिक और राजनैतिक पहचान है, प्रतिष्ठा है।

इस दौर में फोरम के समक्ष कई महत्वपूर्ण चुनौतियां हैं, जिसके ऊपर इसकी अंतरराष्ट्रीय परिषद् में बहसें जारी हैं। इस मुद्दे को लेकर मंच की परिषद् ने गत 6 महीनों में कई छोटी समितियां बनायी हैं और साथ ही दुनिया भर के जन आंदोलनों के साथ जून, सितम्बर और अक्टूबर में गोष्ठियां की हैं। इनके पीछे यह भी मुद्दा है कि मंच की अगली बड़ी वैश्विक बैठक मेक्सिको में जनवरी 2021 में प्रस्तावित है और वहां के जनसंगठन इसकी जोरशोर से तैयारी कर रहे हैं।

याद हो कि 1990 के दशक में ज़पाटिस्टा गुरिल्ला और कमांडर मारकोस के नेतृत्व में वहां के मूलनिवासियों के मेक्सिकन राज्य के खिलाफ चलने वाले आंदोलन ने पूरी दुनिया की साम्यवादी और लेफ्ट ताकतों को अपनी ओर आकर्षित किया था और कहीं न कहीं विश्व सामाजिक मंच और भले ही आज वह चर्चा में नहीं हों लेकिन उनका आंदोलन और अस्तित्व बरकरार है। मंच की मेक्सिकन आयोजन समिति के अंदर एक बहस चल रही है मंच के चरित्र को लेकर और कहीं न कहीं मुंबई के आयोजन के दौरान होने वाली कई बहसों की यह याद दिलाती है। वैसे में WSF के चार्टर और ओपन स्पेस की कार्यप्रणाली को बदलने की मांग ने दुबारा जोर पकड़ा है।

पुरानी बहस दुबारा, स्पेस बनाम एक्शन

मंच के कई पुराने संस्थापक और अंतरराष्ट्रीय परिषद् के सदस्यों ने एक नयी वेबसाइट भी बनायी है एक नए मंच के लिए। उनका मानना है कि मंच को आगे बढ़कर अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर पोजीशन लेनी चाहिए और दुनिया में हो रहे आन्दोलनों और घटनाक्रमों को एक दिशा देने की कोशिश होनी चाहिए। मतलब मंच को सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए और आज की बदली हुई परिस्थितियां में वे इसे निहित और अनिवार्य मानते हैं। इस मुद्दे को कई लोगों ने समर्थन भी दिया है लेकिन उनके कई और कारण भी हैं क्योंकि मंच की आयी प्रक्रियाओं में ढील और निष्क्रियता से बहुत लोग निराश हैं और ख़ास कर इसलिए भी कि जिस तरह से मंच कुछ लोगों के कब्जे में रह गया है और आगे बढ़ कर नए आन्दोलनों, नए कार्यकर्ताओं और एक बदले समय में अपने आप को पुनर्जीवित करने में पूर्ण रूप से असफल रहा है। गनीमत है कि गत कई वर्षों में मंच की अंतरराष्ट्रीय परिषद् में कोई नया सदस्य शामिल नहीं हुआ, सबकी औसत आयु लगभग 60 के ऊपर होगी, इसमें अफ्रीका और एशिया के आंदोलन लगभग नगण्य हैं, आदि आदि।

दक्षिणपंथी ताकतों का उदय और प्रगतिशील ताकतों का क्षय

PHOTO: REUTERS

इसके साथ साथ यह भी बात मायने रखती है कि गत तीन दशकों में नवउदारवादी नीतियों ने पूरी दुनिया में अपना एकछत्र राज स्थापित किया है, गैरबराबरी बढ़ी है, राजनैतिक और आर्थिक भ्रष्टाचार बढ़ा है, जन संसाधनों की लूट बढ़ी है और आज पहले की अपेक्षा नयी तकनीक का इस्तेमाल करके सरकारों ने अपनी जनता के ऊपर पकड़ मजबूत की है। यह गौर करने की बात है कि एक तरफ जहां पब्लिक वेलफेयर और सामाजिक सुरक्षा ख़त्म हो रही है, निजीकरण बढ़ रहा है, बड़े-बड़े कॉर्पोरेट घरानों का हस्तक्षेप बढ़ा है और लगता है कि राज्य की शक्ति का ह्रास हुआ है, वहीँ उनकी सैन्य और सुरक्षाशक्ति बढ़ी है और एक नए surveillance state का उदय हुआ है, जिसका इस्तेमाल जनता के संवैधानिक हक के दमन और पूंजी के पक्ष में किया जा रहा है। कहने को तो सोशल मीडिया आज विश्व का सबसे बड़ा ओपन स्पेस है लेकिन उस पर पूंजी का कब्ज़ा है और एक ख़ास तरह की राजनीति का बोलबाला है जिसे हम सब जानते हैं।

वहीँ दूसरी और मंच के सामने एक ख़ास चुनौती है बढ़ते हुए पॉपुलर और दक्षिणपंथी सरकारों का दुनिया के कई देशों में कब्ज़ा, दक्षिणपंथी दलों की तेजी से बढ़ती लोकप्रियता और दूसरी ओर प्रगतिशील सरकारों का पतन। इक्का-दुक्का अगर छोड़ दें तो दुनिया के कुछ ही देशों में आज मार्क्सवादी या प्रगतिशील सरकारें हैं। वैसे में लोगों को ‘दूसरी दुनिया संभव है’ के नारे में कैसे आस्था होगी? दूसरी दुनिया दिखती ही नहीं है कहीं। हालांकि वह सिर्फ एक दुनिया नहीं होगी इसके बारे में हमेशा से सहमति रही है और इसलिए विविध दुनिया की कल्पना है, लेकिन मौजूदा राज्य और राजनैतिक फ्रेमवर्क में यह कहां तक संभव है?

मिलेनियल्स का उदय

एक और चुनौती है मंच के सामने और जिसका जिक्र बार-बार होता रहा है। वह ये है कि गत दो दशकों में एक नयी युवा शक्ति उभर कर आयी है जिसने मुख्य भूमिका निभाई है पर्यावरण आंदोलन, महिलाओं पर हो रहे हिंसा के खिलाफ उभरे आन्दोलनों, भ्रष्टाचार विरोधी आन्दोलनों, नस्ल/जाति विरोधी आंदोलनों, वैश्वीकरण विरोधी आंदोलनों और तानाशाहों के खिलाफ जनतांत्रिक आन्दोलनों में, लेकिन इन सभी के मानस में मंच का अस्तित्व नहीं है क्योंकि मंच या तो गौण रहा है या फिर उसके तरीके जो सदी की शुरुआत में नए थे आज पुराने हो चले हैं। वैसे में एक बड़ी चुनौती है कि कैसे मंच इन नए युवा आन्दोलनों के साथ चलें, शामिल हों और हो सके तो मंच नेतृत्व की भूमिका भी अगली पीढ़ी को सौंपे। इसके ऊपर चर्चा और बहस तो होती है, जैसे हरेक आन्दोलन में हो रहा है दुनिया भर में, लेकिन बहसों से आगे बढ़कर उस पर अमल करने के लिए जो निर्णय लेने हैं, प्रक्रियाएं बनानी हैं, वह होता नहीं दीखता।

प्रगतिशील आन्दोलनों की सिकुड़ती ज़मीन

आखिरी में सबसे अहम् सवाल- क्या दुबारा से एक नए विश्व मंच की कोशिश जरूरी है? क्योंकि जितने सवाल पहले थे वे आज भी हैं। जब दुनिया के आंदोलन मौजूदा हालात में अपनी राजनैतिक ज़मीन बचाने में लगे हैं, वैसे में एक अति ऊर्जा और संसाधन केंद्रित प्रक्रिया को आगे ले जाने के लिए क्या आन्दोलनों के पास और शक्ति है? भारत में इसकी चर्चा छोटे दायरों में होती है और इच्छा भी है और शायद इस वजह से अभी महाराष्ट्र सोशल फोरम सितम्बर में हुए भी, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर आन्दोलनों के भीतर मौजूदा हालात में इस प्रक्रिया को आगे बढ़ने को कोई ज्यादा उत्साह नहीं दीखता। कमोबेश यही स्थिति अन्य देशों में भी दिखती है, लेकिन दूसरी और महवपूर्ण चुनौतियों के बावजूद विश्व स्तर की प्रक्रियाएं पहले भी खड़ी हुई हैं इतिहास में और शायद फिर ऐसा हो। इसलिए शायद विश्व सामजिक मंच की पुनर्कल्पना मुमकिन है असंभव नहीं।