रेस्टोरेंट में बैठा हुआ मैं किसी अंग्रेजी उपन्यास के कुछ रोचक किस्से अपने एक मित्र के साथ साझा कर रहा था। तभी मैंने बैरे को पुकारा और उसके आने के बाद मैंने उससे कहा, “आई नीड वन कप ऑफ़ कॉफी”। बैरे ने अपनी नोटबुक में मेरे ऑर्डर को दर्ज करते हुए कहा “स्योर सर” और फिर मेरे मित्र की तरफ ऑर्डर लेने के लिए मुड़ा। मेरे मित्र ने कुछ असहज महसूस होते हुए कहा “मुझे एक कप चाय चाहिए”। इस पर बैरे ने कहा “आई विल ब्रिंग इट इन फाइव मिनट्स सर” और दूसरे टेबल की तरफ चला गया। मैंने अपने दोस्त के घबराहट से भरे चेहरे की तरफ देखा और उससे इस बेचैनी का कारण पूछा तो उसने जवाब दिया कि उसे अंग्रेजी नहीं बोल पाने का अफ़सोस है।

हिंदी भाषा पर बातचीत: क्या हिंदी वालों को हिन्दी से प्यार नहीं है?

हमारे समाज का एक बड़ा हिस्सा अंग्रेजी न बोल पाने की कुंठा से ग्रस्त है। भारतीय समाज की यह कुंठा आज की नहीं है, यह दशकों से चली आ रही है। दशकों से ये पूर्वाग्रह से ग्रसित है कि अंग्रेजी प्रतिष्ठित और मोटे वेतन वाले नौकरियों का एकमात्र जरिया है। इसलिए हमारे भारतीय समाज में अंग्रेजी को शेष भारतीय भाषाओं से अधिक महत्त्व दिया जाता है। अक्सर आपने यह गौर किया होगा कि लोग अंग्रेजी में अपने विचारों का आदान-प्रदान करने वालों को विशेष बुद्धिमान मान लेते हैं और अगर वो आपके विचारों का या अपने साथियों का उपहास भी कर दे तो भी आपको बुरा नहीं लगता क्योंकि आप उन्हें अपने से श्रेष्ठ मान रहे होते हैं। और फिर इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि अगर आप भी उनकी नक़ल करेंगे तो आप भी प्रतिष्ठा पाने लगेंगे और आपका बौद्धिक विकास सिर्फ उसी तरह की शैली से ही सम्भव होगा। आप भी उसी तरह की नक़ल कर जाने-अनजाने में दूसरों का भाषायी तौर पर उपहास कर खुद को श्रेष्ठ दिखाने में लग जाते हैं।

बौद्धिकता का परिचय तब मिलता है जब आप अपने ज्ञान-विज्ञान से प्रोत्साहित कर किसी निर्बल को इस लायक बना देते हैं कि वो समाज में गौरव और सम्मान का जीवन जी सके। यह ध्यान रखने की बात है कि भाषा से बौद्धिकता का विकास नहीं, बौद्धिकता से भाषा का विकास होता है। आधुनिक भारत में लोग यह बात भूल गए हैं कि भाषा विचारों को रखने का साधन है, वह माध्यम है बातों को रखने का और सुनने का।

आमतौर पर हमारी भाषा हमें विरासत में मिलती है, लेकिन समय और निष्ठुर समाज की मार का प्रभाव यह जोर डालता है कि हम उन चीज़ों का चयन करें जो हमें “बेहतर” जिंदगी दे सके। यही धारणा भाषा पर भी लागू होती है। यह धारणा कैसे विकसित हुई इस पर थोड़ा प्रकाश डालना आवश्यक है। यह तब की बात है जब हमारा देश फिरंगी हुकूमत के अधीन था। सन 1835 की बात है जब लॉर्ड मैकॉले 2 फ़रवरी को ब्रिटिश संसद को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने अपने भाषण में कहा:

मैंने भारत का चारों दिशाओं में भ्रमण किया लेकिन मैंने एक भी भिखारी या चोर नहीं देखा, ऐसी अपार सम्पदा और उच्च-संस्कार और सामर्थ्य से भरे लोग हैं कि मुझे नहीं लगता है कि हम कभी इस देश को अपने अधीन कर पाएंगे। हम तभी ऐसा कर सकते हैं जब इस व्यवस्था की कमर तोड़ दें, जिसकी बुनियाद यहां कि सांकृतिक-आध्यात्मिक परंपरा है। मै संसद में यह प्रस्ताव रखता हूँ कि वो भारत की इस प्राचीन शैक्षणिक प्रणाली को बदलकर यह विश्वास दिलाये कि अंग्रेजी एक महान और बेहतर भाषा है। ऐसा करने से भारतवासी अपना स्वाभिमान और परंपरा खो देंगे और हम इस देश पर पूरी से आधिपत्य जमा लेंगे।

इस संबोधन की विश्वसनीयता पर आज भी सवालिया निशान लगा हुआ है। आज भी विद्वानों में इसके वास्तव में होने या न होने की बहस है, लेकिन एक बात तो पक्की है कि फिरंगियों का यह मंसूबा पूरी तरह कामयाब रहा और भारतीय समाज इस भ्रम की चपेट से आज तक नहीं निकल पाया। नौकरियों से लेकर उठने-बैठने तक अंग्रेजी की प्रमुखता जोर-शोर से चलती आ रही है। लोग उन्हीं को बेहतर मानते हैं जो अंग्रेजी उपन्यास, भेष-भूषा, गीत-संगीत और व्यंजनों की बात आपस में करते हैं। अन्य भारतीय भाषाओं के विद्वानों को अपनी विद्वता का इम्तिहान उन्हीं के सन्दर्भों में देना पड़ता है और जो नहीं कर पाये वो गुमनामी के अंधेरे में खोते चले गए। आधुनिक भारत की चमचमाहट बिलकुल थूक-पॉलिश से आयी चमचमाहट की तरह है जिसका आधार ही बनावटी और चरमराया सा है। आज की पीढ़ी किसी भी भाषा में पूरी तरह प्रवीण नहीं है, उसकी सोच में भी इतना घालमेल और अस्पष्टता है कि कोई भी निर्णय लेना उसके लिए पर्वतारोहण के समान हो गया है। इनमें घनघोर वैचारिक शून्यता की स्थिति उत्पन्न हो गयी है। यह किसी भी समाज के पतन का कारण है।

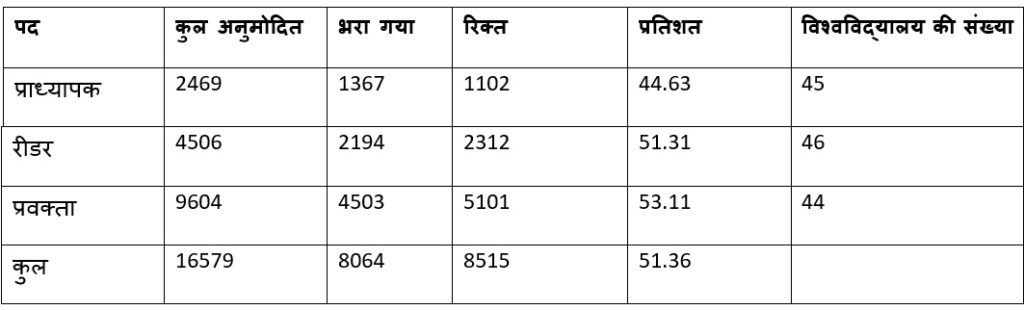

ऐसी स्थितियों के लिए समाज के साथ-साथ हमारे शैक्षणिक संस्थान भी बराबर के जिम्मेवार हैं। शैक्षणिक संस्थानों में भी भारतीय भाषाओं में पढ़ने-पढ़ाने वालों को कोई रत्ती भर भी महत्त्व नहीं देता जिसके कारण वे अपनी आने वाली पीढ़ियों को बाध्य करते हैं कि वे अन्य विषयों से अधिक अंग्रेजी पर ध्यान दें। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमिशन की 2007-08 के रिपोर्ट के अनुसार उदहारण के तौर पर 46 विश्वविद्यालयों को लिया गया था जिसमें से 10 केंद्रीय विश्वविद्यालय, 21 राज्य विश्वविद्यालय के साथ-साथ 8 मानद विश्वविद्यालय थे जो 19 राज्यों से थे और देश के 12 प्रतिशत विश्वविद्यालयों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। इस अवलोकन से चौंका देने वाले आंकड़े निकल के आये थे:

इन आंकड़ों से सहजता से अनुमान लगाया जा सकता है कि जब मुख्य विषयों के लिए इतनी किल्लत है तो स्थानीय भाषाओँ की क्या स्थिति होगी। स्थानीय भाषाओं को पढ़कर एक अभ्यर्थी क्या नौकरी पाएगा, यह सोच कर वह इसको नकार देता है और परिणाम भाषाओँ की मौत के रूप में सामने आता है। इसका एक उदाहरण एक वर्ल्ड वॉच नाम की ब्लॉगिंग वेबसाइट से मिलता है जिसमें 18 जनवरी 2014 को लिखे गए एक लेख के अनुसार गुजरात के कच्छ प्रान्त में बोली जाने वाली भाषा कूची अपनी विलुप्ति के कगार पर खड़ी है। ताज़ा आंकड़ों के अनुसार गुजरात में आये भूकम्प के बाद सिर्फ इस भाषा को बोलने वालों की जनसँख्या मात्र अस्सी हजार रह गयी है।

सरकार स्थानीय भाषाओँ में नौकरियों के अवसर देती है पर उसका प्रचार-प्रसार नहीं करती है। परिणामतः इस तरह की नौकरियों का स्थान अधिकतर रिक्त रह जाता है। आज हमारे देश में दूसरे देशों की भाषाएं सीखने-सिखाने का जो चलन चल रहा है इसके पीछे भी प्रतिष्ठा और नौकरियों के अवसर ही हैं न कि भाषाओँ को एक ज्ञान-विज्ञान के स्रोत के रूप में मानना। हमें चीन, जापान, रूस आदि देशों से सबक लेना चाहिए जिन्होंने अपनी भाषाओं में अपने विकास का मॉडल खड़ा किया है। भारत को भी चाहिए कि वह भारतीय भाषाओँ को भारत की उन्नति का मार्ग बनाए। कोई भी समाज अपनी भाषा में ही जीवित रहता है। भाषा की मृत्यु वस्तुतः उस समाज की मृत्यु है।

संबंधित लेख

भाषा-चर्चा: तकनीक की ‘अंधाधुन’ गोलीबारी में टूटता हिंदी का संयुक्त परिवार

अनामंत्रित: हिंदी के पतन की वजह न्यूजरूम में बैठे आलसी, अक्षम और जड़बुद्धि लोग हैं

दक्षिणावर्त: हिंदी का एक लेखक क्या, किसके लिए और क्यों लिखे? साल भर के कुछ निजी सबक

लेखक एनआइटी राऊरकेला के मानविकी और सामाजिक विज्ञान विभाग में शोधार्थी हैं