मेरे कारण, मेरा परिवार कई आर्थिक समस्याओं का सामना कर रहा है। मैं अपने परिवार के लिए बोझ हूं। मेरी शिक्षा एक बोझ है। अगर मैं पढ़ाई नहीं कर सकती तो मैं जिंदा भी नहीं रह सकती। मैं इसके बारे में सोच रही थी और अब मुझे लगता हैं कि मौत ही मेरी लिए एक मात्र रास्ता रह गया है।

ऐश्वर्या रेड्डी

बारहवीं में 98.5 प्रतिशत स्कोर करने वाली 19 साल की ऐश्वर्या रेड्डी के ये अंतिम शब्द थे, जब उन्होंने अपने परिवार की मुश्किलें कम करने के लिए दुनिया को छोड़ना बेहतर समझा। दरअसल, कानूनी शब्दावली में इसे आत्महत्या की संज्ञा दी गई है लेकिन वास्तव में ये सरकार एवं विश्वविद्यालय की नीतियों द्वारा की गई एक सांस्थानिक हत्या है।

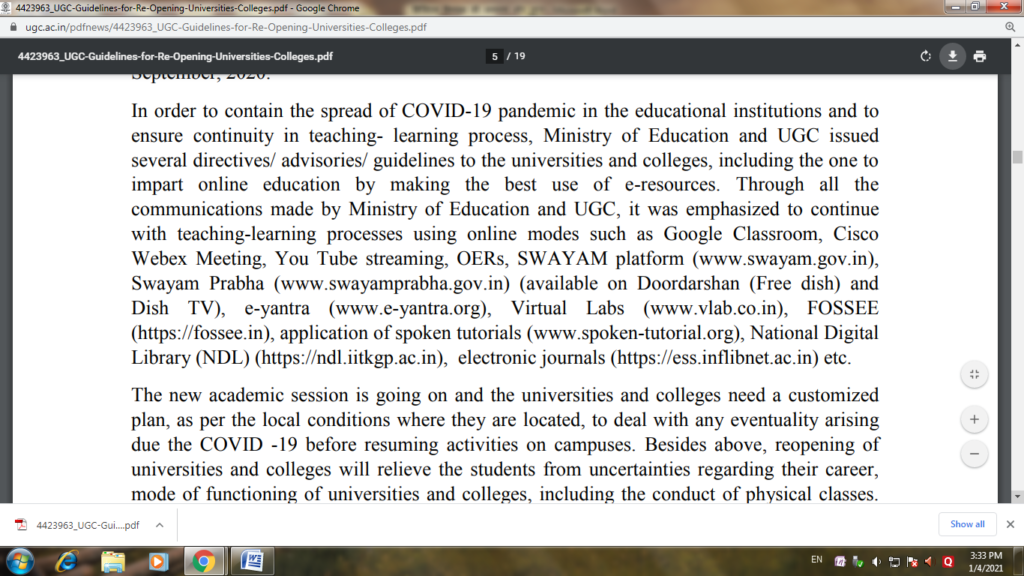

बीते 2 नवंबर को हुई इस सांस्थानिक हत्या के बाद भी अगर ध्यान दें तो स्कूल, कालेज, हॉस्टल खुलने के संदर्भ में केवल गाइडलाइनें ही जारी हो रही हैं। सरकार को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि छात्र अपने पढाई-लिखाई को लेकर किस हद तक परेशान हैं। इन मुश्किलों को कम करने की दिशा में अब तक सरकार की तरफ से कोई ठोस कदम देखने को नहीं मिला है। समस्त शिक्ष्ण प्रकिया ऑनलाइन हो रही हैं यह कहते हुए सरकार अपना पल्ला हर बार झाड़ लेती है।

अगर आप ध्यान दें तो आपको कई ऐसे मुद्दे नज़र आएंगे जिसका समाधान ऑनलाइन नहीं हो सकता है। इस दिशा में जो सबसे बड़ी समस्या है वो डिजिटल डिवाइड की समस्या है। इसी समस्या को पैदा करके ऐश्वर्या जैसी होनहार छात्रा की सांस्थानिक हत्या की गई। इसलिए कई वामपंथी छात्र संगठनों द्वारा पुरजोर तरीके से इसके विरोध में आवाज उठाई जा रही हैं।

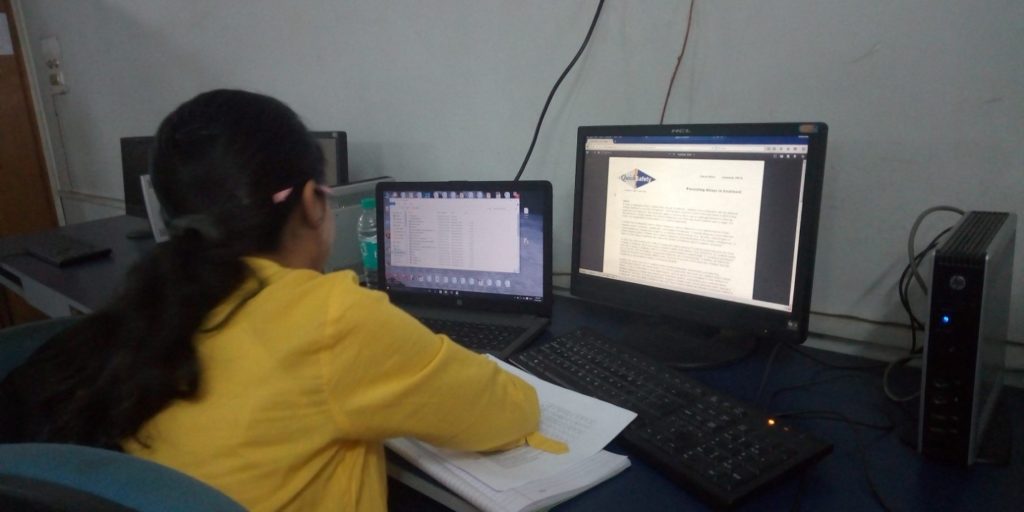

अब अगर आप इस डिजिटल डिवाइड शब्द से पहली बार परिचित हो रहे हैं तो शायद इसका मतलब आपको समझ में न आ रहा हो, लेकिन इसका मतलब बेहद आसान है। दरअसल, आपने अपने स्कूल कालेज में देखा होगा कि वहां कई तरह के लैब होते है उसी में एक कम्पूटर लैब या लाइब्रेरी भी होती है जहाँ बहुत सारे कंप्यूटर लगे होते हैं। वो कंप्यूटर वहां इसलिए होते हैं ताकि वो डिजिटल डिवाइड की समस्या को दूर कर सकें। मतलब ये कि जो छात्र इन महंगे उपकरणों की खरीद नहीं कर सकते वो इन उपकरणों का इस्तेमाल कर, अपनी पढाई-लिखाई को जारी रख सकें। इसी तरह वो छात्र जिनकी आर्थिक स्थिति इतनी दयनीय है कि वो किताब खरीदने में भी खुद को सक्षम नहीं समझते, वो लाइब्रेरी से अपनी समस्या का समाधान कर लेते हैं।

फिनेंसियल न्यूज़ की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में अभी भी 40 करोड़ लोगों तक इंटरनेट की पहुँच नहीं है जबकि उतर प्रदेश और बिहार जैसे क्षेत्रों में जहाँ पहुँच है भी, वहां शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में इन्टरनेट की सघनता में पर्याप्त अंतर है। मतलब गुणवता तथा इस्तेमाल की संख्या में बेहद अंतर देखने को मिलता है।

अब ऐसे में जबकि लॉकडाउन के कारण सभी शिक्षण संस्थाए बंद हो गयीं; सभी तकनीकी उपकरण एवं किताबें आम छात्रों की पहुँच से बाहर हो गए हैं; तो ऐसी स्थिति में केवल वही पढ़ सकता है जो आर्थिक तौर पर मजबूत हो। जैसा कि हमें ज्ञात है, भारत में आय की असामनता बेहत ज्यादा है। वर्ल्ड इनइक्व्वालिटी रिपोर्ट 2020 के अनुसार भारत में जहाँ 1980 के दशक में आय में सबसे ज्यादा हिस्सेदारी रखने वाले दस प्रतिशत लोगों की आय 2019 में 30 प्रतिशत से बढ़कर 56 प्रतिशत हो गई है जबकि इसी समयावधि में इसी प्रकार की आय विषमता चीन में 41 प्रतिशत रही है, जिसका आशय है कि देश में सत्ता की नीति विगत में ऐसी रही है कि हमारे देश में आय की विषमता बड़ी तेजी से बढ़ी है। इस कारण धनी लोग और धनी हुए जबकि निर्धन और भी ज्यादा निर्धन।

आजकल चूँकि शिक्षा ऑनलाइन चल रही है और भारत में ऐसे छात्रों की तादाद ज्यादा है जो तकनीकी उपकरणों की खरीद करने में सक्षम नहीं हैं, ऐसे स्थिति में लम्बे समय तक स्कूल-कॉलेजो को बंद रखना डिजिटल डिवाइड की समस्या को और भी गंभीर बनाता है।

डिजिटल डिवाइड के इतर भी कई ऐसी समस्याएं हैं जो सरकार की गलत नीतियों के चलते उत्पन्न हुई हैं, जिसकी कोई जरूरत नहीं थी। आपको पता है कि अब तक अनलॉक कि प्रक्रिया में धीरे-धीरे लगभग सभी पाबंदियों को हटा लिया गया है। अब आप एहतियात के साथ एक राज्य से दूसरे राज्य में सफ़र कर सकते हैं, सिनेमा देख सकते हैं, मॉल में शोपिंग कर सकते हैं, चुनावों की रैलियों में शामिल हो सकते हैं, इत्यादि इत्यादि। एक चीज हालांकि अब भी है जो छात्र नहीं कर सकते हैं- वो ये, कि छात्र अपने स्कूल-कॉलेज के हॉस्टलों में नहीं रह सकते हैं क्योंकि कैम्पस उनके लिए बंद हैं।

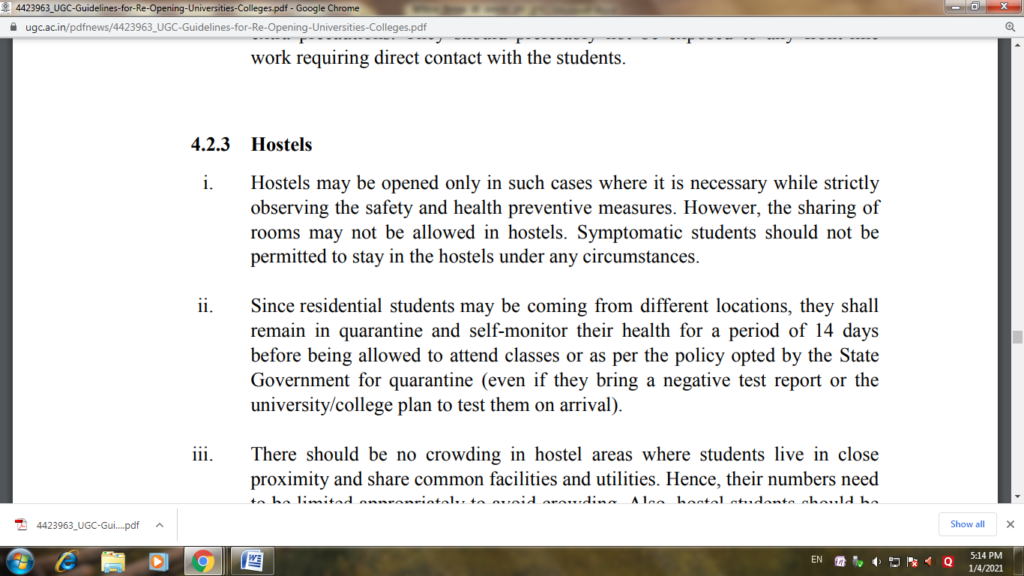

यूजीसी द्वारा जारी 5 नवंबर की गाइडलाइन की बात की जाए तो उसमें स्पष्ट कहा गया है कि कोविड-19 कि स्थिति स्थानीय स्तर पर देखते हुए, साथ ही राज्य व केंद्र सरकार द्वारा स्वास्थ्य सम्बन्धी जारी दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए कैम्पस को खोला जा सकता है किन्तु सभी कैम्प्सों के मुखिया खुद की जिम्मेदारी से बचते हुए कैम्पस को पूरी तरीके से न खोलना ही बेहतर समझते हैं। ऐसे में खास तौर पर उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे पिछड़े क्षेत्रों में अवस्थित विश्वविद्यालय के छात्रों की पढाई लिखाई ज्यादा प्रभावित होगी क्योंकि वो अधिकांशतः भौतिक तौर पर किए गए अध्ययन अध्यापन पर ही निर्भर होते है। गाइडलाइन की मानें तो हॉस्टल भी खुल सकते हैं और छात्र उसमें रह भी सकते हैं लेकिन वो तब जब बहुत जरूरी हो। वो जरूरी क्या है? इसका जिक्र नहीं है। पढ़ाई तो बिल्कुल जरूरी नहीं है इसलिए शायद अभी तक कैम्पस नहीं खुले है, केवल दाखिले की प्रकिया चल रही है।

कैम्पस न खुलने का कारण पूछने पर संस्थानों के प्राचार्य, निदेशक, कुलपति द्वारा बताया जाता है कि ‘कोरोना है’। 2021 आ गया लेकिन छात्रों के लिए अभी भी कोरोना है। वो कहते हैं कि ऐसी गाइडलाइन उनको ऊपर से मिली है। आपको ये बता दें कि जो छात्र कोरोना आने से पहले हॉस्टलों में रह गए थे और अपने घर नहीं गए, अनलॉक के दौरन वि.वि. प्रशासन द्वारा उन्हें जबरदस्ती या किसी बहाने से बाहर कर दिया गया। अभी ताजा मामला योगी जी के संसदीय क्षेत्र में अवस्थित दीनदयाल उपाध्याय, गोरखपुर यूनिवर्सिटी का था जहां के छात्रों का आरोप है कि हॉस्टलों को सेनेटाइजेशन के नाम पर जबरदस्ती खाली कराया जा रहा है। अब ऐसे में सोचने वाली बात ये है कि अगर अभी इतनी लेट में कोरोना को लेकर गोरखपुर यूनिवर्सिटी प्रशासन की नींद खुली है तो ये एक अपराध है क्योंकि जब जरूरत थी उस समय आपके प्रशासन ने कोरोना को गंभीरता से नहीं लिया और अब ठंड में उनको बाहर करके उनके साथ आप अन्याय कर रहे हैं।

एक और बात आपके संज्ञान में होनी चाहिए कि अनलॉक के प्रारंभिक चरण से ही कुलपति, प्रोफ़ेसर, कर्मचारी इत्यादि प्रशासन से जुड़े लोगों का बाहर की दुनिया में अवागमन सुचारु रूप से चल रहा है लेकिन वो खुद को कोरोना का वाहक नहीं समझते हैं। ऐसा क्यों है? ये एक सोचने वाली बात है। दरअसल, छात्रों का मत है कि वि.वि. प्रशासन और सरकार नहीं चाहती कि पूर्ण रूप से पढ़ाई लिखाई की प्रक्रिया प्रारंभ हो। इसकी दो वजहें हैं।

पहला तो ये कि विश्वविद्यालय के टीचिंग स्टाफ को बिना कोई खास अध्ययन और अध्यापन कार्य के ही मोटी तनख्वाह मिल ही रही है, तो वो क्यों चाहेंगे कि विश्वविद्यालय खुले बल्कि वो तो चाहेंगे कि कोरोना के नए स्ट्रेन के नाम पर कुछ और दिनों के लिए कैम्पस छात्रविहीन बना रहे। दूसरा कारण सरकार के हित में जाता है कि यदि उन्होंने पूरे तरीके से कैम्पस खोल दिया तो ऐसे में छात्र देशहित के तमाम मुद्दों को लेकर आंदोलित हो सकते है। सरकार के विरोध में जा सकते है। ये भी हो सकता है किसानों के समर्थन में एकजुटता दिखलाते हुए किसानों के आन्दोलन को वे और भी तेज कर दें। इसलिए कैम्पस न खोलना ही सरकार को अपने हित लगता हो।

छात्रों के बीच के इस गतिरोध में लाभ केवल उन्हें मिल रहा है जो काम नहीं करना चाहते। साथ ही उन्हें भी, जो ऑनलाइन कोचिंग बिजनेस का प्रचार-प्रसार कर डिजिटल डिवाइड की समस्या को और गंभीर बना रहे हैं। इस बीच जो शोषण का सबसे ज्यादा शिकार हुआ है वो छात्राएं हैं, जिनकी न केवल पढ़ाई बाधित हुई है अपितु कैम्पस और हॉस्टलों के न खुलने के कारण उन्हें घर पर रहते हुए पारिवारिक कामकाज का अतिरिक्त बोझ भी झेलना पड़ रहा है।

हार्वर्ड विश्वविद्यालय में जॉन एफ कैनेडी स्कूल ऑफ गवर्नमेंट के 2018 के अध्ययन के मुताबिक, भारत में मोबाइल फोन स्वामित्व में 33 प्रतिशत का लैंगिक अंतर है, मतलब कि पुरुषों की तुलना में महिलओं के पास मोबाइल फ़ोन का स्वामित्व 33 प्रतिशत कम है। ऐसे में हम समझ सकते हैं कि ऑनलाइन पढ़ाई को लेकर छात्राओं की स्थिति कैसी हो सकती है।

नेशनल कमिशन फॉर वुमन की रिपोर्ट में पाया गया कि लॉकडाउन के दौरान महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा में बढ़ोतरी हुई है। आप सोचिए यह तो वह आंकड़े हैं जो महिला आयोग तक पहुंचे थे। ऐसे बहुत से मामले होंगे जो आयोग तक पहुंचे ही नहीं होंगे। ऐसे में हो सकता है कोरोना से उपजे आर्थिक संकट या फिर किसी अन्य कारण से छात्राओं साथ घर-परिवार में हिंसा भी हो रही हो और वो दोबारा कालेज ही न भेजी जाएं।

जो भी हो, सब कुछ बेहद चिंताजनक एवं दुखी करने वाला है। इसलिए जरूरी है कि सरकार को तर्कसंगत निर्णय लेते हुए अब कैम्पसों को पूर्ण रूप से खोल देना चाहिए ताकि डिजिटल डिवाइड के साथ ही अन्य समस्त समस्याओं का निराकरण एक साथ संभव हो सके।

लेखक गोविन्द बल्लभ पन्त सामाजिक विज्ञान संस्थान, इलाहाबाद में शोध छात्र हैं