हमारे वर्तमान दौर यानी इक्कीसवीं सदी का सबसे प्रमुख अंतर्विरोध स्थानीय समुदायों और वैश्विक पूंजी के बीच का अंतर्विरोध है। यह अंतर्विरोध प्राकृतिक संसाधनों के ऊपर ‘नियंत्रण और उन तक पहुंच’ के मुद्दे पर केंद्रित है। स्थानीय समुदाय वे हैं जो अपने अस्तित्व के लिए प्राकृतिक संसाधनों के ऊपर मुख्य रूप से निर्भर हैं। वैश्विक पूंजी का मतलब है बहुराष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय निगमों के प्रतिनिधित्व वाला वह ढांचा, जो अपने मुनाफे के लिए प्राकृतिक संसाधनों को स्थानीय समुदायों से छीनने में जुटा हुआ है।

इस अंतर्विरोध में हम लोग संस्थागत रूप से स्थानीय समुदायों के साथ खड़े हैं। हम मानते हैं कि एक टिकाऊ और रचनात्मक भविष्य तभी संभव है जब स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को सुदृढ़ किया जाय, जलवायु के साथ संतुलन बनाकर की जाने वाली खेती में किसानों को सशक्त बनाया जाय और प्राकृतिक संसाधनों के समुदाय संचालित राजकाज को प्रोत्साहित किया जाय।

इस संदर्भ में एक शिक्षक होने के नाते निजी रूप से मेरी जो आस्थाएं बनी हैं, वे 1995 से 2005 के बीच के सबसे रचनात्मक, संतोषजनक और शानदार कालखंड की देन हैं। उस दौरान किए काम से मेरा यह विचार दृढ़ हुआ है कि अगर उपयुक्त स्पेस और अवसर प्रदान किए जाएं, तो हाशिये के लोग अपनी परिस्थितियों के लिए जिम्मेदार ढांचों और प्रक्रियाओं को सीखने-समझने की क्षमता और इच्छाशक्ति विकसित कर सकते हैं तथा सामूहिक कार्रवाइयों के माध्यम से उन्हें बदल सकते हैं।

यानी, वैश्विक पूंजी के प्रतिरोध के दो हिस्से बनते हैं। पहला हिस्सा शिक्षण से जुड़ा है- ऐसा शिक्षण जो सहभागितापूर्ण और आनुभविक शैक्षणिक विधियों से स्थानीय समुदायों की क्षमताओं को बढ़ा सके ताकि वे अपने तंत्र और प्रक्रियाओं को न सिर्फ समझ सकें, बल्कि बदल भी सकें। दूसरा हिस्सा बदलाव का है यानी बदल कर हमें क्या बनाना है। इसका मतलब है एक ऐसा मॉडल विकसित करना, जिसमें किसान, उत्पादक समूह, महिला समूह, जमीनी संगठन आदि सामूहिक व्यवहार और सामुदायिक सहभागिता से एक टिकाऊ आर्थिक परिवेश रच सकें जो बाहरी बाजारों पर निर्भरता को कम करता जाए। यह एक ऐसा टिकाऊ मॉडल हो जिसे आकार में बढ़ाते हुए दूसरे इलाकों में भी लागू किया जा सके ताकि लंबी अवधि के लिए आर्थिक और पर्यावरणीय संतुलन को यह बढ़ावा दे सके।

तो पहला सवाल बदलाव के लिए किए जाने वाले शिक्षण का है। दूसरा सवाल बदलाव के बाद रचे जाने वाले वैकल्पिक मॉडल का है। दोनों ही सवालों को समझने के लिए यह जरूरी है कि हम इस बात को समझें कि इस बदलाव की जरूरत क्यों आई है और हम वैश्विक पूंजी व स्थानीय समुदायों के बीच तीखे अंतर्विरोध की मौजूदा स्थिति तक पिछले पचास साल में कैसे पहुंचे हैं।

प्राकृतिक संसाधनों के ऊपर नियंत्रण के कॉरपोरेट लालच के पीछे दो कारण हैं। पहला, ‘आभासी संपत्तियों’ को ‘वास्तविक संपत्तियों’ में बदलने की कॉरपोरेट की जरूरत; और दूसरा, मनुष्य की अनिवार्य आवश्यकताओं जैसे भोजन, पानी और शिक्षा से पैदा किए जाने वाले लगातार बढ़ते मुनाफे को कायम रखने की कॉरपोरेट की मजबूरी। यह स्थिति पैदा होनी ही थी। यह बाजार के अपने ढांचे की पैदाइश है। पिछले पांच दशक के दौरान बाजार व्यवस्था के भीतर मौजूद संकट को लगातार टालते रहने की प्रक्रिया ने हमें यहां तक पहुंचाया है।

इस परिस्थिति की जड़ें 1970 के दशक तक जाती हैं जब उस दौर में सामने आए बाजार संकट से निपटने के प्रयास किए गए। उस चक्कर में बैंकिंग और वित्त क्षेत्र में ‘सुधार’ कर के उसे ‘उदार’ बनाया गया। इसके चलते धन-संपदा और मुद्रा के बीच का परंपरागत रिश्ता टूट गया। दूसरा, जो मुनाफा निर्माण और उत्पादन से आता था, उसे जीवन के लिए अनिवार्य तत्वों जैसे पानी, भोजन, स्वास्थ्य आदि से पैदा किए जाने का विचार आया। विनिर्माण और उत्पादन का तंत्र अकसर ही संकट में फंस जाता था और वहां से मुनाफा बनाने की सीमाएं थीं। जीवन के लिए अनिवार्य तत्वों से असीमित मुनाफा बनाना संभव था और वह चिरकाल तक जारी रह सकता था।

1983 में जनरल अग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ यानी गैट को संशोधित करने के लिए जो डंकल प्रस्ताव आया था, उसमें इसी विचार की परछाई दिखती है। इस प्रस्ताव में एक समझौता कृषि पर था। दूसरा सेवा व्यापार यानी ट्रेड ऑफ सर्विसेज पर सामान्य समझौता था। उसमें पानी, भोजन, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी अनिवार्य चीजों को सेवाओं की सूची में डाल दिया गया था जिससे इनको निशाना बनाने की उसकी मंशा साफ होती थी। करीब एक दशक तक इन प्रस्तावों पर बातचीत चलती रही, फिर 1993 में सारी बातचीत का अंत विश्व व्यापार संगठन डब्लूटीओ के गठन में हुआ।

बीसवीं सदी बीतते-बीतते हम कह सकते हैं कि बाजार व्यवस्था को वित्तीय या जुआरी/सटोरिया पूंजी चलाने लग गई थी। उसने न सिर्फ बाजार की नब्ज पर कब्जा कर लिया था बल्कि भारी मात्रा में अदृश्य, अभौतिक, वर्चुअल या आभासी संपत्तियां पैदा कर दी थीं। ये आभासी संपत्तियां बैंकिंग तंत्र के लेजर में कैद रहती थीं। जैसे-जैसे इन आभासी परिसंपत्तियों का आकार बढ़ता गया, इन्हें ठोस और भौतिक परिसंपत्तियों में बदलने का दबाव भी बढ़ता गया ताकि बुलबुले को फूटने से यानी बाजार को ढहने से रोका जा सके। इसका सबसे आसान और व्यावहारिक विकल्प यह था कि जल, जंगल, जमीन, आदि का अधिग्रहण किया जाय। यानी, वैश्विक पूंजी की खुद को बचाने की मजबूरी थी जिसने कुदरती संसाधनों पर पहुंच और नियंत्रण कायम करने की जरूरत पैदा की।

इसीलिए हम देखते हैं कि बीसवीं सदी बीतते-बीतते पानी, भोजन और स्वास्थ्य में कारोबार करने वाली बहुराष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय कंपनियां मुनाफा बनाने के मामले में अव्वल बन जाती हैं। शीर्ष दस मुनाफाकारी कंपनियों की सूची में ऐसा कंपनियां शामिल हो गई थीं। जल, भोजन और स्वास्थ्य उनके मुनाफे का अंतिम स्रोत बचे थे। उसे कायम रखने के लिए ज्यादा से ज्यादा प्राकृतिक संसाधनों को कब्जाना उनके लिए जरूरी था। उसके लिए स्थानीय समुदायों को ठिकाने लगाने की जरूरत थी, जो पूरी तरह अपने प्राकृतिक संसाधनों पर ही निर्भर थे। यह कैसे किया गया?

इक्कीसवीं सदी में हमारा प्रवेश एक भारी धमाके के साथ होता है जब 2001 में अमेरिका की जुड़वा इमारतों पर हमला होता है। इस हमले ने पूरी दुनिया में राष्ट्र राज्यों के राजकाज की प्रेरणा का स्रोत बदल डाला। पहले राजकाज के ढांचे कल्याण पर आधारित थे। हमले के बाद वे सुरक्षा पर आधारित हो गए। राष्ट्र-राज्यों ने अपनी वैधता का स्रोत सुरक्षा को बना लिया और उसके नाम पर इतनी ताकत जुटा ली कि वे अपनी ही जनता के ऊपर युद्ध थोपने लगे। वैश्विक कारोबारों को किसी भी कीमत पर प्राकृतिक संसाधन चाहिए थे, उनके लिए यह काम देशों की सरकारों ने सुरक्षा के नाम पर अपने लोगों के ऊपर हमले से पूरा किया।

इसके बाद 2008 में पूरी दुनिया में आर्थिक मंदी आई। यह खुलेआम इस बात का संकेत था कि बाजार व्यवस्था की स्वायत्तता का जो दावा नवउदारवाद ने किया था, कि बाजार खुद को अपने संकटों से उबारने में सक्षम है, वह फेल हो चुका है। नवउदारवाद की नाकामी ने बाजारों को राष्ट्र-राज्यों के सामने घुटनों पर ला दिया। संकट से निपटने के लिए बाजार अब देशों की सरकारों के मोहताज हो गए।

एक बात और ध्यान देने की है कि इसी अवधि में यानी बीसवीं सदी के अंत के दौरान वैश्विक पूंजीवाद के कमजोर होने में चीन ने आग में घी का काम किया। उसकी वजह थी कि चीन ने अपने यहां बहुत नियंत्रित और नपे तुले ढंग से पूंजीवाद को पाला पोसा था। चीन का पूंजीवाद वहां की तानाशाही राजनीतिक व्यवस्था में विकसित हुआ था जबकि पश्चिमी दुनिया में अंग्रेजी-अमेरिकी अगुवाई वाला वैश्विक पूंजीवाद लोकतंत्र में विकसित हुआ। सदी बीतते-बीतते चीन पूंजीवाद का पावरहाउस बनकर उभरा। उसे देखकर वैश्विक पूंजीवाद के अगुवों को लगा कि अब पूंजीवाद को बचाने का एक ही तरीका संभव है, कि अपनी राजनीतिक व्यवस्था को भी चीन की तर्ज पर तानाशाही और निरंकुश बनाया जाए।

यानी, चीन के पूंजीवादी उभार ने पूंजीवाद और भागीदारीपूर्ण (बुर्जुआ) लोकतंत्र के बीच के परस्पर संबंध को तोड़ डाला। पूरी दुनिया में अब पूंजीपतियों ने उन ताकतों को शह देनी शुरू कर दी जो अपने लक्षण और विचारों में चीन जैसा बनने को बेताब थे (यानी एक राष्ट्र, एक नेता, एक पार्टी और उस पार्टी में राज्य का विलोप)। ऐसा लगता है कि चीन की राजनीतिक व्यवस्था समूची दुनिया में पूंजीवादी शासकों के लिए रश्क का विषय बन गई। ज्यादातर देशों में इसीलिए जो सरकारें आईं, उन्होंने अपने अपने ऐतिासिक और सामाजिक-राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में ‘’एक राष्ट्र, एक नेता, एक पार्टी और उस पार्टी में राज्य का विलोप’’ का नारा देना शुरू कर दिया।

फिर पूरी दुनिया में राजनीतिक हालात बिगड़ते ही गए। दुनिया भर के लोकतंत्रों में राजनीति दक्षिणपंथी मोड़ लेने लगी। उसने प्रातिनिधिक लोकतांत्रिक व्यवस्था के भीतर निरंकुश और तानाशाही प्रवृत्तियों पर जोर देना शुरू कर दिया। 2008 की मंदी से उबरने के लिए पूरी दुनिया जब चीन की तर्ज पर चलना शुरू की, तो दशक भर के भीतर वह दांव भी सुस्त पड़ने लगा। दुनिया भर में दक्षिणपंथी राजनीति 2018-19 तक मजबूत स्थिति में आ गई थी लेकिन वैश्विक पूंजीवाद अपने आंतरिक संकटों के कारण अब भी झटके खा रहा था। तभी उसे बचाने के लिए एक नए अवतार में कोविड नाम का संकटमोचन आया।

कोविड-19 ने पूरी दुनिया में सनसनी फैला दी और इक्कीसवीं सदी के लिए एक ऐसी नई व्यवस्था बनाने का अवसर दिया जिसमें मरणासन्न पूंजीवाद को एक सुपर आइसीयू में भर्ती करा के उसकी जान बचाई जा सके। यह आइसीयू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स आदि से सुसज्जित था। इस काम के लिए विश्व इकनॉमिक फोरम में दुनिया भर की ताकतें जुट गईं। विश्व इकनॉमिक फोरम अतिधनाढ्य लोगों का एक अनौपचारिक सालाना जुटान है। इसमें उद्योगपति, सरकारों के नेता, नौकरशाह, तकनीकविद, स्वास्थ्य कारोबारों से संचालित यूएन की संस्था विश्व स्वास्थ्य संगठन, आदि शामिल हैं। कोविड ने इन सब को नई ऊर्जा दी और ये पूंजीवादी व्यवस्था को बचाने के लिए एक नई योजना बनाने में जुट गए।

2021 की शुरुआत विश्व इकनॉमिक फोरम से होती है। उसके सम्मेलन का विषय था ‘’द ग्रेट रीसेट’’। फोरम के कार्यकारी अध्यक्ष ने गर्व से घोषणा की कि ‘’अब ग्रेट रीसेट का वक्त आ चुका है’’। बहुत तेजी से इस पर अमल करते हुए विश्व व्यापार संगठन ने महामारी बचाव, तैयारी और प्रतिक्रिया संधि का मसौदा सामने रख दिया। यह मसौद संधि ऐसी है जो किसी महामारी के दौरान देशों की सरकारों की सम्प्रभुता की खुलेआम उपेक्षा करती है और अपनी मर्जी से महामारी घोषित करने के अधिकार डब्लूएचओ को देती है। इसी के साथ अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य नियामकों में जो संशोधन किए गए, वे इस बात का सुबूत देते हैं कि कोविड के नाम पर दुनिया भर के ताकतवर लोग जो योजना बना रहे थे वह दरअसल पूरी दुनिया में निरंकुश और तानाशाही राजकाज का ढांचा कायम करने की थी जिसमें राष्ट्रों की सम्प्रभुता मारी जानी है।

पिछले पचास साल में यहां तक जो प्रक्रिया चली है, वह नवउदारवाद के प्लेग से जूझ रही वैश्विक पूंजीवादी व्यवस्था की जरूरत को पूरा करने के लिए थी। उसका सीधा संकेत यह है कि दुनिया भर में अब उत्पीड़क और निरंकुश राजकाज का एक ऐसा मॉडल उभर चुका है जहां देशों की जनता को नियंत्रित रखने का ठेका उन सनकी और बाहरी ताकतों को सौंप दिया गया है जिनके नियंत्रण में देशों की सीमाएं हैं। इन ताकतों को अब सीधे और पूरी तरह कुछेक विशाल कॉरपोरेशन और वित्त प्रबंधन कंपनियां चलाएंगी।

वैश्विक पूंजी और स्थानीय समुदायों का अंतर्विरोध इसीलिए अब पहले से कहीं ज्यादा तीव्र हो गया है।

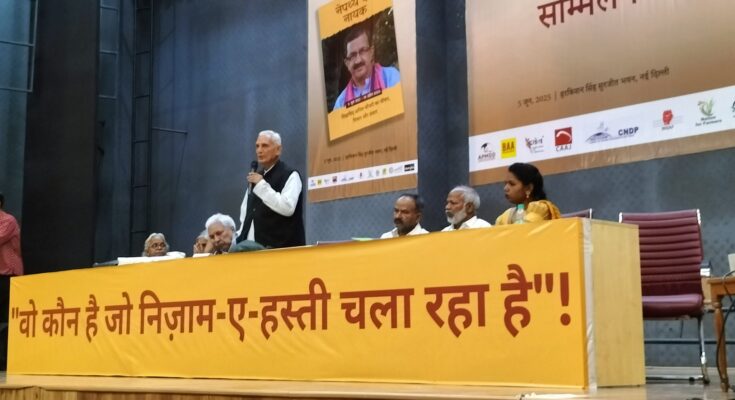

[5 जून 2025 को दिल्ली में आयोजित ‘अनिल चौधरी स्मृति सम्मिलन’ का आधार-पत्र]

वरिष्ठ पत्रकार पी. साईंनाथ ने पानी का रंग : अमूल्य प्राकृतिक संसाधन तक पहुंच में बढ़ती हुई सामाजिक असमानता” विषय पर एक प्रभावशाली व्याख्यान दिया। यह व्याख्यान अनिल चौधरी मेमोरियल लेक्चर 2025 के अंतर्गत 5 जून को नई दिल्ली में आयोजित हुआ। इसे भी देखें…

Alright folks, hopped onto 188betbetting88 recently and gotta say, it’s a decent option if you’re looking for a place to throw down some bets. The interface is fairly straightforward and they seem to have a pretty wide range of sports to choose from. Could use a little sprucing up in the promotions department, though. You can give it a shot here 188betbetting88.