1990 के दशक की शुरुआत से लेकर 2012 तक भारतीय सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में उच्च वृद्धि वाली अवधि के दौरान मुझे चिली (1973) में दक्षिणपंथियों के कब्जे के बाद से सीआइए की मेहरबानी से दक्षिणी अमेरिका में सत्ता पर काबिज होने वाले कई सैन्य तानाशाहों में से एक के बारे में मैक्सिको में सुनी एक कहानी अक्सर याद आती रही।

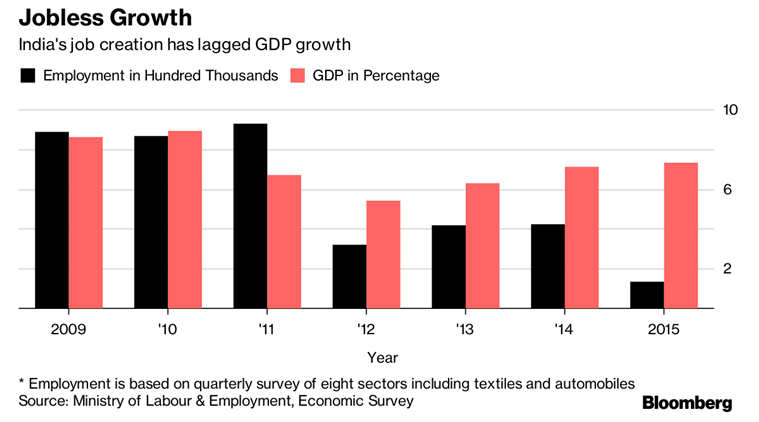

उस सैन्य तानाशाह की संयुक्त राज्य अमेरिका की नियमित रिपोर्टिंग यात्राओं में से एक के दौरान उनसे अमेरिकी राष्ट्रपति ने उनके देश के हालात के बारे में पूछा। उनका जवाब था: “अर्थव्यवस्था तो ठीक चल रही है, लेकिन जनता नहीं।” उनकी यह टिप्पणी कमोबेश भारतीय अर्थव्यवस्था के उच्च विकास चरण पर भी सटीक बैठती है। तेज विकास के उन वर्षों के दौरान भारतीय जीडीपी सात फीसदी की दर से बढ़ती हुई विश्व औसत से दोगुनी हो गयी, फिर भी, नियमित रोजगार सरकारी आंकड़ों के अनुसार मात्र एक फीसदी से कम की दर से बढ़े। उदारीकरण से पूर्व (1991 से पहले) की अवधि में औसत उत्पादन दर उक्त दर का लगभग आधा (3.5-4 फीसदी) था, लेकिन रोजगार 2 फीसदी की दर से बढ़े, जो कि उदारीकरण की अवधि की दर से दोगुना था।

उदारीकरण के बाद के चरण में उत्पादन वृद्धि का रिश्ता रोजगार वृद्धि के साथ तेजी से इसलिए खत्म होता गया है क्योंकि मशीनीकरण की वजह से उत्पादन जहां प्रति नियोजित श्रमिक बढ़ता गया, वहीँ इस किस्म के औद्योगीकरण के तहत संगठित उद्योग में श्रमिकों को खपाने के लिए सृजित किये गये कुल रोजगार की तुलना में ग्रामीण क्षेत्र के गरीबों की आजीविका अधिक मात्रा में नष्ट होती गयी है।

वैश्वीकरण के तहत अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा को लेकर एक सनकी पूर्वाग्रह ने इन मजबूरियों को जन्म दिया। लिहाजा, इस चरण के दौरान कई बड़े निगमों की भांति, जहां उत्पादन में वृद्धि होती रही, वहीं नियोजित लोगों की संख्या में गिरावट आती गयी। व्यापार तथा विदेशी मुद्रा विनियमन के क्षेत्र में उदारीकरण की प्रक्रिया ने विदेशी वस्तुओं तक पहुंच को आसान बनाया, जिससे मध्यम वर्ग खुश हुआ और “पुलिस-इंस्पेक्टर राज” के कई दमघोंटू नियमों के खात्मे का व्यापार जगत व आम लोगों द्वारा स्वागत किया गया।

उद्योगपति अपेक्षाकृत अधिक खुश थे क्योंकि उदारीकरण ने कारगर तरीके से औद्योगीकरण की लगाम उनके हाथों में थमा दी। इस प्रक्रिया ने लाखों लोगों- जिनमें आदिवासियों एवं दलितों की तादाद सबसे अधिक थी- की आजीविका को नष्ट कर उन्हें प्रोत्साहन के तौर पर भूमि, जल-निकायों, नदियों, पहाड़ों, जंगलों तथा समुद्र के किनारे के इलाके लगभग मुफ्त उपहार में दे डाले। मेरे एक निजी मोटे आकलन के हिसाब से इन वंचित समुदायों के विस्थापित होने की संभावना लगभग तीन गुना अधिक थी, फिर भी बड़े निजी व्यावसायिक घरानों ने आर्थिक विकास को बढ़ाते हुए जहां अपना कारोबार जारी रखा, वहीं मीडिया खुशी से झूमता रहा। अमीर और गरीब के बीच की खाई गहरी होने की बात का शायद ही कभी उल्लेख किया गया, जबकि विशेषज्ञ इस बहस में उलझे रहे कि वास्तव में घोर गरीबी में उल्लेखनीय कमी आयी है या नहीं।

अब, जबकि अर्थव्यवस्था एक अंतहीन गर्त में गिरती जा रही है, सरकार भी यह कहने का साहस नहीं जुटा पा रही है कि अर्थव्यवस्था ठीक चल रही है। इसके बजाय वह अधिक से अधिक यह कर सकती है कि आधिकारिक आंकड़ों को इस उम्मीद में दबाये या गढ़े कि पेड न्यूज़ के जरिये इन झटकों को नरम दिखाया जा सके। गरीब तबके के लोग, जिनमें से अधिकांश असंगठित क्षेत्र में दिहाड़ी मजदूर थे, अचानक किये गये नोटबंदी के झटकों से स्तब्ध थे। उनकी आमदनी गिर गयी। बाजार में उनकी क्रय–शक्ति अचानक से कपूर की भांति हवा में विलीन हो गयी। नोटबंदी के जरिये ‘काला धन’ के नाश के दावों के साथ–साथ बरामद काले धन से प्रत्येक भारतीय के खाते में 15 लाख रुपये जमा करने के चुनावी वायदे जल्द ही एक क्रूर मजाक की तरह लगने लगे। लिहाजा, वर्तमान गृहमंत्री व तत्कालीन पार्टी अध्यक्ष ने आश्वस्त किया कि यह एक चुनावी जुमला था, न कि कोई वादा!

इसी किस्म के अन्य जुमले हर दूसरे दिन सरकार द्वारा गरीबों के लिए किये जा रहे महान कामों के बारे में घोषणा की एक श्रृंखला के साथ जारी हैं। दरअसल, ऐसे वायदे इस सरकार की पहचान बन गये हैं। जमीनी स्तर की रिपोर्टिंग के आधार पर इस पर सवाल उठाने वाले संवाददाता पूरी तरह से उनकी दयादृष्टि से बाहर हैं और न निभाये जाने वाले वायदों पर आधारित राष्ट्र निर्माण के भव्य आख्यानों के खिलाफ जाने वाले संदिग्ध देशद्रोही हैं।

उदाहरण के लिए, उस पत्रकार विशेष की नौकरी जल्द ही छीन ली गयी जिसने किसानों की आय दोगुनी करने के वायदे के निराशाजनक परिणामों का खुलासा किया था। हम जैसे बाकी पत्रकार नायक नहीं, बल्कि यथोचित रूप से ईमानदार माने जाते हैं। ऐसा बने रहना तेजी से मुश्किल होता जा रहा है, लिहाजा ज्यादातर लोगों को यह समझने में देर नहीं लगी कि उनकी रोटी के किस तरफ मक्खन है।

सरकार एवं अधिकांश मीडिया मालिकान व्यावसायिक घरानों द्वारा ढेर सारे मक्खन की पेशकश की जाती है, बशर्ते समाचार चैनल उनके कहने पर चलें। उदाहरण के लिए, इसका अर्थ है बिना किसी आलोचना के चीन, पाकिस्तान, शहरी नक्सलियों, यहां तक कि जेएनयू के छात्रों, सीएए के विरोध में उतरने वाले प्रदर्शनकारियों यानी संक्षेप में विरोध करने वाले हर किसी से हमारे राष्ट्रवाद को होने वाले खतरे के आधिकारिक बयानों को प्रतिबद्ध रूप से दोहराया जाना।

दूसरी ओर, आज्ञाकारी समाचार चैनलों को राष्ट्रीय सद्भाव के लिए राम मंदिर और राष्ट्रीय रक्षा के लिए राफेल जेट विमानों के विलक्षण महत्व पर जोर देने और बढ़ती बेरोजगारी, मुट्ठी भर उधार लेने वालों द्वारा राष्ट्रीयकृत बैंकों को गच्चा दिये जाने, ठेकेदारों एवं उद्योगपतियों की मदद पहुंचाने के लिए जान-बूझ कर पर्यावरण को क्षतिग्रस्त किये जाने के बारे में असुविधाजनक खबरों को छोड़ने की जरुरत होगी। हमारे अधिकांश मीडिया संस्थान बेहतरीन सीखने वालों में से रहे हैं, जिन्हें पापों को नजरअंदाज करने में महारत हासिल है।

जब एक महामारी का राक्षस दरवाजे पर दस्तक दे रहा था, केंद्र सरकार ट्रम्प की अगवानी करने, नागरिकता कानून में संशोधन करने और 2020 के मार्च में राज्यों में विपक्षी सरकारों को गिराने में बहुत व्यस्त थी। केरल को छोड़कर कहीं भी कोई ध्यान नहीं दिया गया।

फिर, नोटबंदी की तर्ज पर, चार घंटे के नोटिस पर सख्त तालाबंदी की अचानक घोषणा हुई। जिस तरह वायदे पूरे नहीं किये जाने के लिए हैं, आकस्मिकता भी हम पर शासन करने वाली वर्तमान सरकार की खास शैली है।

तालाबंदी की आकस्मिकता ने अर्थव्यवस्था को चौपट कर दिया। यह अब धीमी वृद्धि, यहां तक कि कोई विकास नहीं, का भी सवाल नहीं है, बल्कि सवाल तो बस यह है कि अर्थव्यवस्था और कितना नीचे गिरेगी। तथाकथित प्रवासी मजदूर इसके पहला शिकार बने। अर्थव्यवस्था के संगठित क्षेत्र में नियमित नौकरियों की कुल संख्या में तेजी से गिरावट शुरू हो गयी है। नवीनतम आंकड़ों के हिसाब से नियमित वेतनभोगी नौकरियों में पहली बार ऐसी भारी कमी- जो आजतक कभी देखी नहीं गयी- आयी है। यह मध्यम वर्ग को सबसे ज्यादा प्रभावित करेगा।

अब, जबकि गरीबों के सामने अभूतपूर्व रूप से विशाल एवं बढ़ती हुई और खुली एवं छुपी हुई बेरोजगारी है, कुछ दिलचस्प आंकड़े यह दिखा रहे हैं कि तालाबंदी में ढील के बाद अनौपचारिक एवं अर्ध-औपचारिक अर्थव्यवस्था के छोटे-मझोले उद्यमों में कुछ नौकरियां वापस आ रही हैं। सबसे सरल व्याख्या आम तौर पर विशेषज्ञों से हम सबसे आखिर में सुनते हैं। छोटे उद्यम, जिनकी सारी जमा पूंजी तालाबंदी के दौरान खत्म हो गयी, वे बंद रहने का जोखिम नहीं उठा सकते। दैनिक मजदूर छिटपुट कामों में कुछ कमाने के अपने रोजमर्रा के प्रयास के बिना जीवित नहीं रह सकते। गरीब बेरोजगार होने का जोखिम नहीं उठा सकते, इसलिए उस श्रेणी में बेरोजगारी के आंकड़े बेहद कम हैं।

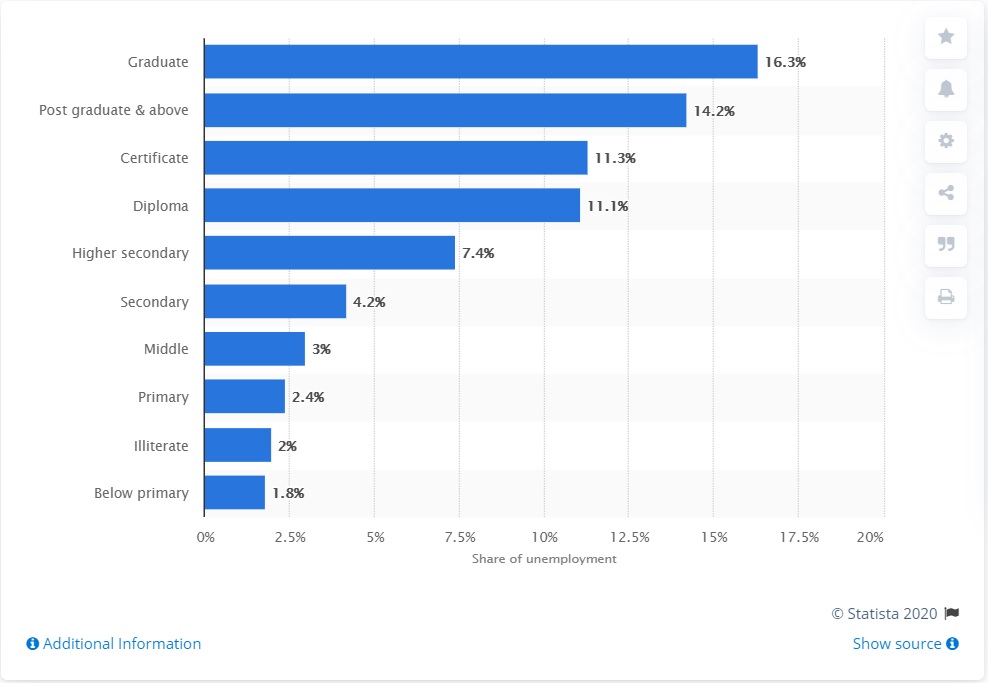

मुझे एक भारतीय आंकड़ा याद आता है, जिसमें सबसे कम शिक्षित भूमिहीनों के बीच बेरोजगारी की दर सबसे कम है, जबकि कक्षा 12 और उससे अधिक शिक्षा पाने वालों के बीच बेरोजगारी की दर सबसे अधिक है, जो अमेरिका के ठीक उलट है। भारत में इसका कारण सिर्फ यह है कि अधिक शिक्षित आमतौर पर उच्च आय वर्ग से आते हैं और वे स्वीकार्य रोजगार की तलाश में अधिक समय तक इंतजार कर सकते हैं। असली गरीब लोग बेरोजगार होने का जोखिम नहीं उठा सकते। अगर कभी विस्तृत आंकड़े उपलब्ध हों, तो वे उन्हें समयवार और भी अधिक नियोजित दिखा सकते हैं, लेकिन आमदनी के लिहाज से वे प्रतिघंटे के हिसाब से बेहद ही कम आय के साथ नियोजित होते हैं।

फिर भी, उदारीकरण एक खेल है। दरअसल, यह एकमात्र ऐसा खेल है जिसे यह सरकार बड़े उद्योगपतियों को लगातार समर्थन देते हुए खेलना जारी रखना चाहती है। तालाबंदी हो या महामारी, वह उद्योग जगत की मदद के लिए श्रम एवं पर्यावरण कानूनों को बदल देती है। उसने उद्योगों को पूर्व-निश्चित सरकारी राजस्व के संदर्भ में कर अवकाश दिया, जो आज मनरेगा पर खर्च होने वाली कुल धनराशि से लगभग दोगुना है। वह बैंक के पैसों के ज्ञात लुटेरों को क्षमा कर देती है।

आपने प्रधानमंत्री से काले धन के बारे में सुना, क्या आपने उनसे कभी यह स्पष्ट रूप से सुना है कि भारतीय बैंकिंग व्यवस्था के बीमार होने की वजह क्या है? मीडिया, जो एक अभिनेता की आत्महत्या और सामाजिक कार्यकर्ताओं के आतंकवादी कनेक्शन के बारे में खुलकर अटकलें लगा सकता है, सामने आये उन 28 ज्ञात नामों के बारे में क्यों चुप है जिन्होंने राष्ट्रीयकृत बैंकों को दस लाख करोड़ का चूना लगाया है (उनमें से 27 गुजरात से हैं, विजय माल्या को छोड़कर)?

भारतीय अर्थव्यवस्था अभूतपूर्व निराशा की स्थिति में है। सरकार बहुत पहले ही राहत पैकेज शुरू कर सकती थी और एक ऐसे समय में जब हमारे अनाज का भंडार भरा हुआ है, कृषि उत्पादन अच्छा रहा है और खाद्य पदार्थों की बढ़ती कीमत की वजह से महंगाई बढ़ने का डर नहीं है, मांग को पुनर्जीवित करने के लिए बैंकों से लूटे गये धन की आधी रकम के बराबर की राशि भी गरीब बेरोजगारों को दे सकती थी। यहां इस तरह के पैकेज के बारे में विस्तृत चर्चा करने की जरुरत नहीं है, क्योंकि यह दुखद रूप से अप्रासंगिक है।

सरकार की अर्थव्यवस्था में कोई दिलचस्पी नहीं है। इसके बजाय सरकार अपने चुनिंदा उद्योगपति मित्रों के भाग्य की रक्षा करने और उन्हें आगे बढ़ाने में रुचि रखती है, जो इसके बदले चुनाव के समय उसकी मदद करेंगे। विशाल बहुमत की अर्थव्यवस्था की तुलना में शेयर बाजार अधिक महत्वपूर्ण है। आप खुद को इस बात के लिए मूर्ख न बनाएं कि यह सरकार कम चालाक है या कि उसे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या किया जाना चाहिए। इसके बजाय इस तथ्य का सामना करें कि वह चाहती है कि भविष्य के हिंदू राष्ट्र में उसके चुने हुए उद्योगपति मित्रों के बीच देने और लेने का यह एकमात्र खेल हो। सिर्फ तभी, जब उसका बस चले।

(अनुवाद: जितेन्द्र कुमार)