मनोज और मेरे बीच बनारस एक सेतु है, हालाँकि बहुत गहरे राग के बावजूद इस शहर के प्रति मेरे मन में हमेशा एक तीखी विरक्ति भी रही है। राग यहां के उन सामान्य लोगों के कारण है जो मेरी अंतर्दृष्टि के विकास में शामिल रहे हैं और विरक्ति यहां के जीवन में घुले पाखंड के कारण है। आज 23 साल बीत चुके हैं जब से यहां के सक्रिय जीवन में मैं नहीं हूं, लेकिन जब था तो इसी पाखंड के कारण न जाने कितने दंश झेलने पड़े, जो आज भी जारी हैं। इसके उलट मनोज के लिए बनारस एक रोमांटिक जगह है, जो उनकी उस चहक में भी दिखती रही कि सुल्तानपुर के कुरंग गाँव में साढ़े नौ बजे रात पहुँचने के बावजूद वे इस उम्मीद में थे कि अगर तीन घंटे चल लिया जाय तो रात में घाट पर पहुँच जाएंगे। बनारस में घाट पर पहुँचने का एक मुहावरा है।

असल में बनारस में मनोज का काफी अच्छा समय गुजरा। भुड़कुड़ा के महंत रामबरन दास कॉलेज से इंटर करने के बाद वे बनारस आए और काशी विद्यापीठ के ललित कला विभाग में दाखिल हो गए। कोनिया पर उनका घर था और नारियल बाजार में उनके पिता की दुकान थी। इस प्रकार उनके लिए एक सहज वातावरण था। एक अच्छी फीलिंग का समय था वह, हालाँकि उनके चित्रों और दूसरी अभिव्यक्ति विधाओं में उनका अपना बनारस अभी ठीक से आ नहीं पाया है।

उत्तर प्रदेश में ‘जातिवाद’ से पीड़ित मनोज लखनऊ से बनारस के बीच काफी झुंझलाए हुए थे। इसका एक सबूत उनकी उस जल्दबाजी में भी बार-बार मिलता जो बिना सन्दर्भ वे मचाते रहते और उस झुंझलाहट में भी, जो बनारस में यात्रा के समापन की उनकी घोषणा से मालूम होती थी। लेकिन बनारस में घुसते ही वे सारी बातें गायब हो गयीं और उनकी जगह एक मस्ती ने उन्हें अपने लपेटे में लेना शुरू किया। जल्द ही इस उनतालीस वर्षीय व्यक्ति के भीतर दुबका बनारसी किशोर जाग उठा। वे बनारस के प्रेम में पगलाकर बौड़ियाने लगे और तुरंत ही जाकर पंद्रह दिन से बढ़ी जा रही खिचड़ी दाढ़ी को छिलवा आए। उत्फुल्लता इतनी बढ़ गयी कि रात भी उनके लिए दिन हो गयी। सुरजीत और संजय के साथ वे बाहर निकल पड़े। उनके पास बताने के लिए बहुत कुछ था। हरेक हाट-बाट से जुड़ी अनेकों स्मृतियाँ थीं। संयोग से यह मौसम सुहानी चांदनी रातों वाला है और मनोज इसकी कुछ और यादें संजो लेना चाहते थे।

हर चीज रोमांस के साथ सचाई की एक परत से भी ढंकी होती है। यह परत खुलते ही बहुत दुःख होता है। Tomorrow8PM की इस ट्रिप में मनोज बनारस को अलग ही ढंग से कैप्चर करना चाहते थे। व्यक्तियों और जगहों की अनेक छवियाँ जो उन्होंने यहां आने के पहले ही अपने मन में आँज ली थीं। इन्हीं में से एक था छन्नूलाल मिश्र से एक बातचीत की रिकार्डिंग। मनोज छन्नूलाल को घंटों सुनते रहते और दूसरों को भी सुनाते। उनका एक बनारस छन्नूलाल की आवाज में भी था और इसमें वे इतने लीन हो जाते कि उनके गाये अनेक सोहर और चैता वे पूरी तन्मयता से गाते। मैं स्वयं छन्नूलाल का प्रशंसक हूं लेकिन दीवानगी मैंने मनोज में देखी है। बनारस की वह तिपहर बहुत कचोट के साथ आयी थी जब छन्नूलाल ने इंटरव्यू की एवज में पूछा कि पैसे कितने मिलेंगे।

एक तस्वीर झटके से गिरी और टूट गयी। उसकी अनेकों किरचें यहां-वहां बिखर गयीं। जिस आदमी से वे कई बार मिल चुके हैं और जिससे खासी अच्छी जान-पहचान रही है, वह अचानक इस रूप में मिलेगा यह तकलीफदेह था।

बनारस बदल रहा है। इसका भूगोल सिमट कर उत्तर प्रदेश के सबसे छोटे शहर के रूप में रह गया है, लेकिन यहां के लोगों की प्रवृत्तियां पूरी तरह व्यावसायिक होती गयी हैं। किसी ज़माने में यहां के लोगों की मस्ती और फक्कड़पन एक उदाहरण हुआ करता था। अनेक दंतकथाएं थीं जो अलग-अलग लोगों के नाम से जुड़कर फ़ैल जातीं। मसलन किसी दिन महान तबलावादक गोदई महाराज गमछा और बनियान पहने पान खाने निकले कि रास्ते में किसी ने कहा चलो महाराज मैहर से हो आएं, तो वे साथ चल पड़े। घर में खाना पकाकर इंतज़ार हो रहा है और वे आ रहे हैं हफ्ते भर बाद। एक बीड़ा पान और प्रेम के दो बोल कलाकारों को बाँध लेते थे। अब वे बातें बीते हुए सपनों की तरह हो चुकी थीं। मनोज को लगने लगा कि वे इतने व्यावसायिक बनारस में कैसे आ गए। क्या यह बनारस ही है?

बनारस में क्या रहा होगा जो मनोज को इतना खींचता रहा है? शायद एक इन्नोसेंस था, कि यहां रहकर भी वे अपने समय को दूसरों पर खर्च करते रहे और यह उम्मीद संजोये रहे कि यह शहर हर चीज के बावजूद उन्हें ऐसे सहज भाव से मिलता रहेगा कि स्वयं वे भी यहां आकर सहज होते रहेंगे। यह एक युवा का निर्दोष सोच है जो आज भी एक समय की बात को अपने जीवन के सच की तरह संजोये हुए है और जब ठोकर लगती है तो चुपचाप अपनी पीड़ा सह लेता है। बेशक, यहीं से कोई कलाकार जन्म लेता है जो अपना एक बनारस, अपना एक भारत और अपना एक विश्व रच लेना चाहता है। वह जब भी यहां लौटता है तो एक कलाकार की तरह लौटता है। और चूंकि वह एक कलाकार की तरह लौटता है इसलिए हर व्यक्ति जो दुनियादार हो, उसे छलनी कर देता है। चाहे वह उसका पसंदीदा कलाकार ही क्यों न हो!

बनारस हमेशा से ऐसा ही था। दोहरे चरित्रों वाला और अनेक अंतर्विरोधों के साथ गुत्थम-गुत्था। केवल हम बाद में उसे जानने लगे। और लम्बे समय बाद इसलिए जानने की जरूरत पड़ी क्योंकि हम अपना बनारस लेकर किसी और शहर में चले गये थे और यहां का बनारस अपनी गति से चलता रहा। क्या हम अपडेट नहीं थे?

शायद हमने अपडेट होने की परवाह नहीं की थी जबकि स्थितियां शीशे की तरह साफ़ थीं। इस शहर के एक तरफ बुद्ध हैं जो वर्ण और जातिवाद के खिलाफ रहे हैं। बुद्ध ने पुनर्जन्म की अवधारणा को नकारा, लेकिन यहीं जातिवाद और वर्ण व्यवस्था का यह आलम है कि अभी कई मठ-महंत भारतीय संविधान के ऊपर वर्णवाद को ही तरजीह देते हैं। पुनर्जन्म का चस्का तो इस शहर ने ऐसे लगाया है कि लोग मोक्ष के लिए काशी ही आना चाहते हैं। पिंडदान और पितृ-विसर्जन का यह शहर मसान की राख देह पर मलकर भाँग धतूरे में मस्त शिव के त्रिशूल पर टिका हुआ है। शिव शूद्रों के देवता माने जाते हैं। विडम्बना यह है कि शिव की जगह उनका लिंग यहां मंदिर के गर्भ-गृह में स्थापित है और किंवदंती यह, कि जब औरंगज़ेब ने शिव को दौड़ाया तो वे कुएं में कूद पड़े। बनारस के देहातों तक प्रचलित इस तथ्य ने छुआछूत के तर्क को अकाट्य बनाने में एक भूमिका निभायी, लेकिन जो प्रतिसंवाद करना जानते थे वे तुरंत सवाल उठा बैठते– तांडव तो कर ही सकते थे, फिर डरकर कुएं में क्यों कूदे? क्या हिन्दुओं के महान देवता का यह पलायन सही लगता है?

इन्हीं अंतविरोधों और हास्यास्पद तर्कों से भरे बनारस को हम अपनी रोमांटिकता के पर्दे में लपेटकर एक ऐसे सार्वदेशिक समभाव का सबूत देते रहे मानो हमसे सच्चा बनारसी अब बचा ही कौन! आखिर सबका अपना-अपना बनारस है और अपने-अपने अंदाज में वह सबको पगलाने का अवसर देता है।

बनारस बहुत तेजी से बदल रहा है। जो दक्षिणा कभी यजमान की इच्छा पर निर्भर थी और मौके-बेमौके बरस जाती थी, अब उसे हथियाने की होड़ थी। पंडों की भीड़ घाटों के बियाबान को अभी भी चहल-पहल से भर रही थी। साथ ही साथ पांडे को कुमति भी ऐसी लगने लगी थी कि पंडाइन का मन मलाहिन के गले में पड़ी सोने की मोटी-मोटी जंजीरों से बिंधते देख उन्होंने घर का शिवाला तुड़वाकर पाखाना बनवाने की ही ठान ली। गंगा लगातार मैली हो रही थी और सन छियासी में उसकी सफाई के लिए मिला एक हज़ार करोड़ रुपया भी नाकाफी हो गया। ट्रस्ट बना रहा और संगीत के आयोजन होते रहे। देशी-विदेशी लोग झूम-झूम कर गंगा में डुबकी लगाते रहे। बनारस ने हर डुबकी के दाम वसूले। जो गंगा से जुड़े थे वे मालामाल होते रहे और जो मेहनत से रोजी कमाते थे उनकी बदहाली बढ़ती ही रही। बुनकर उजड़ गए, किसान तबाह हो गए, लेकिन यह बनारस के लिए कभी कलंक की बात न बनी। इसी शहर से कभी कबीर गए थे और इसी शहर में बुनकरों ने आत्महत्या कर ली। कितनों ने अस्पतालों में खून बेचकर बच्चों के लिए रोटी जुटायी, लेकिन बनारस के रोमांटिसिज्म ने घाटों के सौन्दर्य में ही अपने आप को डुबोये रखा।

अपने पिता को याद करते हुए मनोज भाव-विह्वल हो जाते हैं। वे खांटी श्रमजीवी थे और कंधे पर गमछा रखे और दूसरे गमछे से फेंटा बांधे अपने काम में मगन रहते। पान के शौक़ीन उस किसान ने भी एक दिन बनारस को त्याग दिया और फिर कभी यहां न लौटा। मेहनत से कमाई हुई संपत्ति को भाइयों के हवाले कर गया। इतनी विरक्ति आखिर क्या मायने रखती है? दूसरे लोग शायद न समझ पाएं लेकिन मनोज के पिता की निगाहों में बनारस बदल रहा था। वे अपने को उस शहर में हुड़कता पा रहे थे जहां उन्होंने अपनी जवानी के अच्छे दिन गुजारे। यह हुड़कन गहरी विरक्ति से ही पैदा होती है और बदलाव विरक्ति का आधार है। शायद बनारस के हर कबीर की नियति में पलायन और आत्महत्या ही है।

बनारस में बदलाव सारी संवेदनाओं को मटियामेट करने वाला होता है। सारे सम्बन्ध उसकी भेंट चढ़ जाते हैं। हर कोई हर बात के पहले दूसरे से उँगलियों से इशारा करता है– केतना मिली भैया? का फायदा होई? यहाँ सौदेबाज ही टिक पाता है। जब छन्नूलाल मिश्र की आवाज का ग्रेस कम होने लगता है तब वह हर उस व्यक्ति से साफ़-साफ पूछने लगते हैं– पैसवा हो– जो उनसे सहज हो बात करना चाहता है। बनारस में बुढ़ापा भी बहुत ख़राब अवस्था होती है। तब आप देख हर चीज को सकते हैं लेकिन मज़ा किसी चीज का नहीं ले पाते। पैसा प्रासंगिकता का पैमाना है।

अभी बनारस पोंगापंथ और पुनरुत्थानवाद का प्रतिनिधि है। यहां सबसे बड़ा दिमाग भी चातुर्वन्य की वकालत करता मिल सकता है और सबसे गरीब दुकानदार भी अपने को टाटा समझ सकता है। श्रमजीवियों के इस शहर पर बनियों और पंडों का राज चलता है। उन्हीं की सांठगांठ से राजनीति अपना चोला बदलती है और कई बार तो यहां न भूतो न भविष्यति वाला दृश्य उपस्थित हो जाता है। सारे लम्पट इस उम्मीद से भरे होते हैं कि अगली बार सांसद नहीं तो विधायक बन ही जाएंगे और कुछ नहीं तो पार्षदी कहां गयी है। भूत चाहे जितना भी भागे, उसकी लंगोटी भी खींचेंगे तो सरकारी सस्ते गल्ले की एक दुकान कहीं नहीं गयी है। सारा ध्रुवीकरण इसी अर्थशास्त्र से होता है। लेकिन बहुत ध्यान से देखिए तो यहां सफेदपोश अपराधियों का बहुत बड़ा गिरोह सक्रिय है और न जाने कब से इस शहर को संचालित करने में लगा है। यहां का सामाजिक न्याय पुरानी मान्यताओं पर संलेपन करके अपने लिए वोट का जुगाड़ करता है और अपनी कारस्तानियों से इस शहर के थोडा और सड़ने में मदद करता है। फिर भी यह शहर जिनकी मज्जा में पैठा है, वे यहां आते ही पगला जाते हैं। जिसने युवता और प्रेम की शुरुआत ही यहां से की हो, उसका तो कहना ही क्या है?!

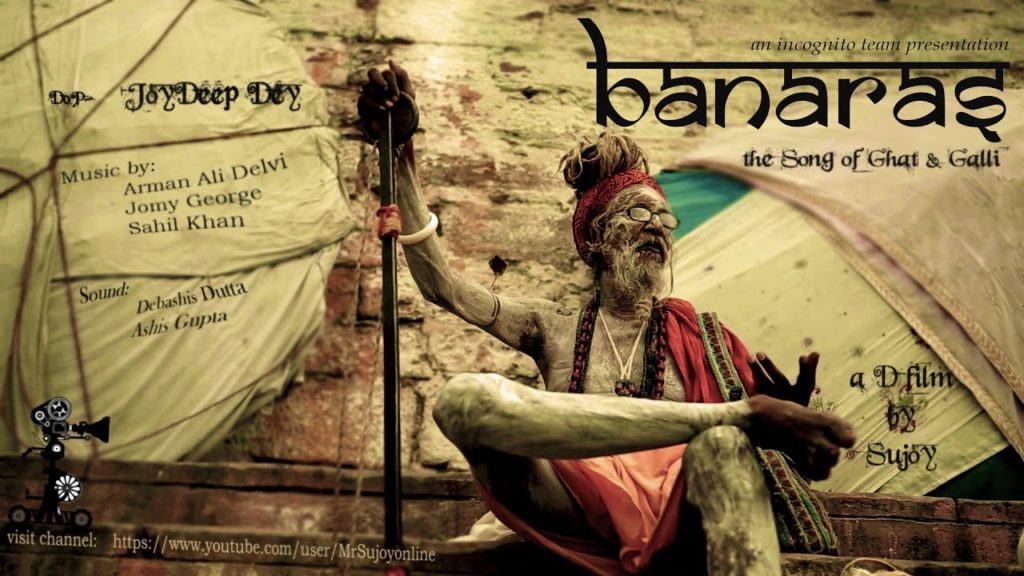

सिनेमा से बनारस का रिश्ता अनेकार्थी है। परदे पर और परदे के पीछे दोनों जगहों पर इसके हस्ताक्षर बहुत उम्दा मुकाम रखते हैं। और इसकी बोली दर्शकों में ऐसी फुरुहरी पैदा कर देती है कि वह भी पगलाने पर उतर जाता है। लेकिन सिनेमा में यहां का सच एक सच की तरह नहीं बल्कि मिथकों की चादर में लपेटकर दिखाया जाता है। सारी दुनिया के मोक्ष का ठेकेदार यह शहर अपने अन्दर जिन सचाइयों से बजबजा रहा है उधर सिनेमा का लेंस जाते-जाते कमजोर पड़ जाता है। इसलिए यहां की विचित्रता, यहां का हास्य, यहां की मूर्खताएं, यहां की सुबह-ओ-शाम और यहां के घाट-बाट सिनेमा में समा जाते हैं लेकिन यहां की चीखें अनसुनी रह जाती हैं। देखते-देखते बनारस उजड़ गया है। उसकी स्वतःस्फूर्तता अतीत की बात बन गयी है। पर्यावरण में ज़हर घुलता गया है। लोगों के चेहरे से हंसी गायब होती गयी है, लेकिन अब भी यह भाँग और पान के मिथक में लिथड़ा शहर ही है। और दूर देस से आने वाला उसी की पीनक में इस शहर को देखते हुए खुश हो लेता है। यह पीनक बनाये रखना बनारसियों का शगल नहीं बल्कि उपजीव्य है। वे इसी का खाते हैं।

यह शहर विडम्बनाओं का शहर है। जो दूर से आता है वह इसकी तह तक नहीं जा पाता। उसके दिग्भ्रमित होने के बहुत से मसाले हैं। जो यहीं रह गए हैं वे इसकी तहों में पायी जाने वाली सचाइयों से आँख मूंदे हुए पान खाकर ऊपर मुंह किए बतियाते और रहस्य से मुस्कराते हैं। उनका सारा सामिराज इसी दशा पर निर्भर है। वे यथार्थ के बरक्स एक ऐसा प्रति-यथार्थ रच देते हैं कि वही सच हो जाता है। वे दीपा मेहता के कैमरे से इतना खौफ खाते हैं कि भीड़ जुटाकर उसे बंद करवा देते हैं, लेकिन सिनेमा के नाम पर तस्वीरकारी करने वाले जमूरों से वे बेहद खुश होते हैं। उनसे मिलजुल कर वे अपने कारोबार में बढ़ोत्तरी कर लेते हैं। बनारस के भीतर दुबके और चीखते बनारस पर नज़र नहीं जा पाती। बार-बार यह शहर मिथकों का शिकार हो जाता है और परदे पर सही-सही आने से रह जाता है।

ऐसे बनारस में अपनी स्मृतियों की झोली समेत मनोज भी एक सिनेमा बनाने आए हैं और हिरन की तरह कुलांचे भर रहे हैं। अब देखना यह है कि वे जिस बनारस को परदे पर लाते हैं, वह कितना उनका मनोगत है। कितना मिथकों का। कितना यहां के सौदेबाजों का और कितना हमारा ! हम सबका!!

मीटर गिर चुका है!!!

(इस स्तम्भ में जिन घटनाओं का जि़क्र किया गया है वे 2016 की हैं। कवर तस्वीर दो दिन पहले की है जब बनारस के मंड़ुवाडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर आधिकारिक रूप से बनारस किये जाने के बाद वहां नया नामपट्ट लगाया गया।)