बिहार चुनाव के परिणामों ने जिस तरह से रोमांच पैदा किया, वह विरले ही देखने को मिलता है। गुजरात में राज्यसभा के लिए अहमद पटेल का चुनाव हाल के समय में याद आता है जब पूरी रात पल-पल बदलते घटनाक्रम में बीती थी, हालांकि इंडियन प्रीमियम लीग के फाइनल मुक़ाबले में अंबानी की टीम ने एकतरफा जीत हासिल की।

चुनाव में अंतत: संख्या का मोल है। बाकी बातें तसल्ली देने का साधन मात्र हैं। संख्या है तो आप सरकार में हैं अन्यथा नहीं हैं। अगर आप ईमानदार राजनीति कर रहे थे और वाकई अपने प्रदेश के लोगों को लिए कुछ करना चाह रहे थे, तो आप तभी कर सकते थे जब आपको सत्ता मिलती। अगर आप सत्ता में नहीं हैं तो आप कुछ नहीं कर सकते, सिवाय अगले चुनावों के इंतज़ार के।

ये बात अलग है कि जब से 70 साल के इस प्रौढ़ गणतन्त्र का नाम बदलकर ‘न्यू इंडिया’ हुआ है और मीडिया ने खुद को इस के अनुकूल बनाया है, तब से हारे हुए दलों को एक सहूलियत ज़रूर मिलने लगी है- कि जवाबदेही के लिए मीडिया उनकी तरफ दौड़े-दौड़े आने लगा है। इसे आप विपक्ष के हिस्से आयी सत्ता पक्ष जैसी इज्ज़तअफज़ाई का नाम दे सकते हैं। राज्य या देश में कुछ भी गलत होने पर विपक्ष से सवाल पूछना बताता है कि भले ही संख्या में आप हार गए हों, पर रुतबे में तो आप सत्ता में ही हैं। जब तक न्यू इंडिया है, तब तक आप सत्ता में बने रहेंगे और आपको कम से कम मीडिया की नज़र से खुद को देखकर इत्मीनान होता रह सकता है कि विदेश नीति से लेकर रक्षा नीति और महंगाई से लेकर बेरोजगारी तक आपसे सवाल पूछे जाते हैं। स्कूलों में अक्सर होशियार बच्चों से ही सवाल पूछे जाते हैं। आप खुद को इस लिहाज से महत्वपूर्ण मान सकते हो।

नीतीश पुन: मुख्यमंत्री बनेंगे या कोई फेरबदल अपेक्षित है? सुशील मोदी फिर से उप-मुख्यमंत्री के तौर पर कुर्सीस्थ होंगे? कैबिनेट में भाजपा और जद(यू) के बीच की भागीदारी का अनुपात क्या होगा? ये सवाल अभी अटकलों की विषय-वस्तु हैं, लेकिन जिन कुछ मामलों में आम समाज सोशल मीडिया पर मुखर है और हार के अनंत ठीकरे फोड़ने को आतुर है, वो कुछ इस प्रकार हैं जिन पर एक हज़ार वाट के बल्ब की रोशनी डाली जानी चाहिए क्योंकि यही असल मामले भी हैं जिनसे हमारे प्यारे लोकतन्त्र की सेहत पर गंभीर असर पड़ते हैं। कोरोना काल में लोकतन्त्र को नजला होना भी चिंता का सबब है, फिर ये तो उसके श्वसन तंत्र से जुड़े मामले हैं। चलिए, इन्हें देखा जाए।

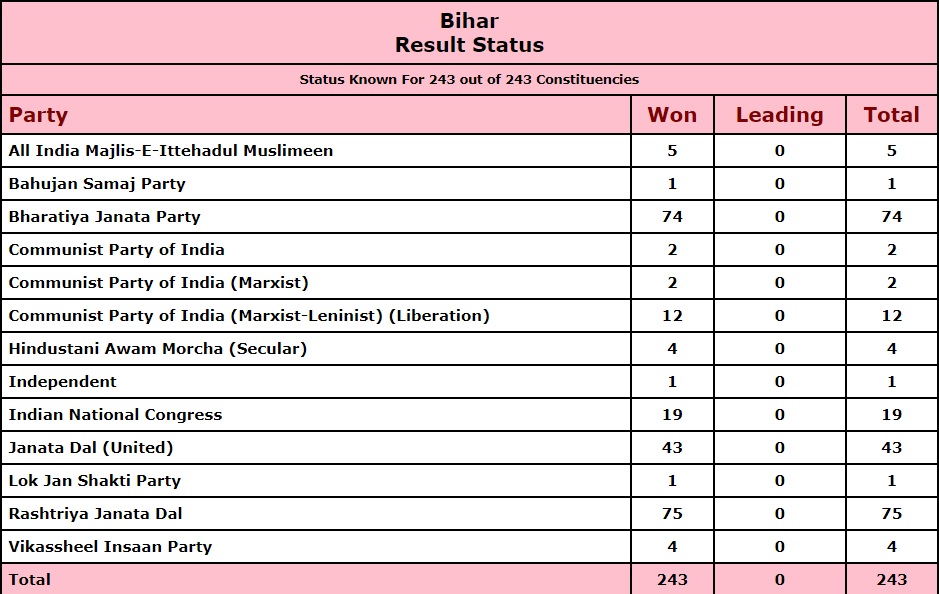

पहला मामला है कि इस चुनाव में मुख्य प्रतिद्वंद्वियों से ज़्यादा भूमिका ‘वोटकटवा’ पार्टियों ने निभायी। इन पार्टियों में सबसे पहले असदुद्दीन औवेसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तहादुल मुस्लिमीन का नाम आता है। फिर चिराग पासवान की लोकजनशक्ति पार्टी का, उसके बाद मायावती की बहुजन समाज पार्टी का। उपेंद्र कुशवाहा, हिन्दुस्तानी अवामी मोर्चा जैसी पार्टियों को इसलिए वाकओवर दिया जा रहा है क्योंकि इन्हें भाजपा के प्रतिरक्षा तंत्र के तौर पर देखा जाता है। यहां कोई विशेष बात इनके खाते में नहीं आयी।

तमाम स्वघोषित और सरकार पोषित चुनावी विश्लेषकों ने कांग्रेस को गठबंधन की कमजोर कड़ी के रूप में स्थापित किया। यहां तक कि राजद के साथ गठबंधन के सहारे अरसे बाद अच्छा प्रदर्शन कर पाये वामपंथी दलों ने भी यही राय ज़ाहिर की है। महागठबंधन की मुख्य पार्टी राष्ट्रीय जनता दल ने इस पर अभी तक कोई टिप्पणी नहीं की है।

बात करते हैं ओवैसी की। मायावती की चर्चा की ज़रूरत कई वजहों से नहीं है। उनकी भूमिका को समझने परखने के लिए यहां कुछ नया नहीं है। उसके लिए उत्तर प्रदेश के संदर्भ में उनका दिया पिछला बयान ही काफी है जिसमें उन्होंने समाजवादी पार्टी को हराने के लिए भाजपा के साथ जाने की बात कही थी।

वोटकटवा वाला तर्क देते समय लोग भूल जाते हैं कि किसी पंजीकृत राजनैतिक दल को चुनाव में भागीदारी करने का संवैधानिक अधिकार है और वह अपने नज़रिये या किसी तबके की पक्षधरता को लेकर जनता के बीच बेशक जा सकती है। दूसरी ओर मतदाता यदि उस दल के नज़रिये से मुतमईन है और उसे अपना मत देना चाहता है, तो यह भी मतदाता का मौलिक अधिकार है। इससे किस दूसरे दल के प्रदर्शन पर क्या असर होगा, इसकी ज़िम्मेदारी उस दल की नहीं है और जनता की तो कतई नहीं।

अगर ओवैसी की पार्टी को बिहार में पाँव जमाने का मौका बिहार की जनता ने दिया है और उसे एक मुस्लिमपरस्त पार्टी मानते हुए भी ऐसा किया है, तो क्या हम इस तथ्य को भुला दें कि इस देश का केंद्रीय सत्ताधारी दल घोषित तौर पर न केवल हिंदूपरस्त है बल्कि मुल्क के धर्मनिरपेक्ष संविधान की जगह इस देश को हिंदूराष्ट्र में बदलने का लक्ष्य रखता है। उसके लिए इसकी कुंजी महज़ चुनाव नहीं हैं, बल्कि तमाम रास्तों से वह इस लक्ष्य को हासिल करना चाहता है। हमें इस बात को भी प्रमाण सहित स्वीकार करना चाहिए कि देश की बहुसंख्य हिंदू आबादी हिन्दू राष्ट्र के निर्माण के लिए इस दल को चुनावी रास्ते से सत्ता में पहुंचाना अपना कर्तव्य मानती है। इस लिहाज से संवैधानिक अधिकारों का इस्तेमाल यह दल और इसके मतदाता एक नितांत असंवैधानिक लक्ष्य की पूर्ति के लिए मिलकर करते हैं।

उत्तर भारत में औवेसी की पार्टी की यह नयी धमक है। ओवैसी को वोटकटवा करार देना या ‘’सांप्रदायिक राजनीति को खाद-पानी मुहैया कराने वाला’’ उनका विश्लेषण मुस्लिम मतदाताओं के विवेक पर एक गहरा संदेह ज़ाहिर करना है और एक तरह से उनके हित-अहित में विवेक के इस्तेमाल से उन्हें रोकना है। अगर हिन्दू मतदाता हिंदू हितों वाली एक पार्टी को चुन सकता है तो क्या मुसलमान अपना हित नहीं देखेगा? बहुसंख्य सांप्रदायिकता से लोहा लेने और धर्मनिरपेक्ष लोकतन्त्र बनाने का जिम्मा केवल मुसलमानों लिया हुआ है? जब देश की चुनावी राजनीति और समाज का ज़र्रा-ज़र्रा, लोकतान्त्रिक संस्थाएं इस बहुसंख्यक सांप्रदायिकता का वाहक वन चुकी हों, ऐसे में यह सोचना कि एक धार्मिक समुदाय इससे बेपरवाह होकर रहेगा- इस नज़रिये पर बलिहारी तो हुआ जा सकता है, लेकिन साथ ही इसे वैचारिक दरिद्रता और सुविधानुकूल चयनित जेस्चर से ज़्यादा नहीं माना जा सकता। ओवैसी और उनकी पार्टी तो फिर भी संविधान में भरोसा जताते हुए अपने लिए वोट मांगती है, हालांकि इससे भी संविधान या लोकतन्त्र या सामाजिक ताने-बाने के खतरों को भाँप लेने वाले लोग वही हैं जो नागपुर में रोपे गए विषवृक्ष को एक सदी से पनपता हुआ देखते आ रहे हैं।

राहुल गांधी और कांग्रेस को कमजोर कड़ी कहना आज के दौर में सबसे सुविधाजनक तर्क है। हार का अनाथ हो जाना इसे ही कहा जाता है। जीत के सैकड़ों अभिभावक तो भाजपा के साथ हैं ही। दिलचस्प ये भी है कि कांग्रेस को गठबंधन में मिली सीटों पर वो लोग भी अब सवाल उठा रहे हैं जो सीट बँटवारे में शामिल थे।

इसमें कोई शक नहीं है कि कांग्रेस अपने अधिकतम बुरे दौर से गुज़र रही है और उसका प्रदर्शन पिछले चुनाव की तुलना में भी खराब रहा है, लेकिन यह आकलन करने का काम गठबंधन में शामिल प्रादेशिक दलों का था। कांग्रेस का भी था, लेकिन उस आत्मविश्वास का क्या किया जा सकता है जो पुष्पम प्रिया चौधरी को अपना कैरियर छोड़कर बिहार की गलियों में बुला लेता है। खबर तो यह भी है कि जिन पाँच सीटों पर वामपंथी पार्टियों ने अपने परचम लहराये हैं, उन्हें पिछले चुनाव ने कांग्रेस ने जीता था।

कांग्रेस की ज़मीन खिसक गयी है क्योंकि आज़ादी के आंदोलन से पैदा हुए मूल्यों की ज़मीन खिसक गयी है। कांग्रेस इस देश में लोकतन्त्र के नींव के पत्थर के मानिंद है। जिन्होंने घर बनाने से पहले नींव खुदते और भरते हुए देखी है उनके लिए कांग्रेस के मायने अलग थे। ज़ाहिर है आज की कांग्रेस भी वही नहीं है, लेकिन आज भी कांग्रेस अन्य दलों की तरह एक ‘पार्टी’ नहीं है बल्कि आज भी कांग्रेस ही है जिसका मतलब शाब्दिक हिन्दी में कहें तो सम्मेलन होता है। कांग्रेस वाकई एक सम्मेलन है। वह महज़ चुनाव जीतने के लिए खड़ी की गयी पार्टी नहीं है।

क्या गठबंधन के इस उम्दा प्रदर्शन से कांग्रेस को माइनस किया जा सकता है? नसीहतें देने वालों को इस बात पर भी विचार करना चाहिए कि सबसे ज़्यादा समय सत्ता में रहने वाली पार्टी ने संगठन को इतना लचीला क्यों रखा और ‘कैडर के बंदबुद्धि भर्ती अभियान’ क्यों नहीं चलाए, जैसा आधुनिक युग के लेफ्ट या राइट की राजनैतिक परियोजनाओं के रूप में किया गया? इस बात को और गहरे समझना है तो लेफ्ट और राइट की तमाम पश्चिमी आधुनिकतावादी परियोजनाओं के संदर्भ में पोलिश दार्शनिक जिगमंट बॉमन को पढ़ा जाना चाहिए।

इस चुनाव में भी देखें तो कांग्रेस की तरफ से राष्ट्रीय मुद्दों, मसलन कोरोना महामारी से वैज्ञानिक ढंग से निपटने, अप्रत्याशित और अविवेकपूर्ण लॉकडाउन थोपने, मजदूरों के पलायन, मंहगाई, बेरोजगारी, गर्त में जाती अर्थव्यवस्था, सरहद पर चीन की कारस्तानियों को चुनावी मुद्दा बनाने पर बड़ा काम किया गया। इसीलिए भाजपा की तरफ से कांग्रेस को सबसे तीखे वार भी झेलने पड़े। क्या बिहार के चुनाव में उन मुद्दों का कोई मतलब नहीं था, जिनसे राष्ट्रीय राजनीति की दशा-दिशा बनती बिगड़ती है? इन मुद्दों को उठाने की कीमत कांग्रेस ने न केवल बिहार, बल्कि तमाम राज्यों में चुकायी है, लेकिन प्रादेशिक चुनाव को महज़ स्थानीय तो नहीं बनाया जा सकता है न?

यह कहना कि कांग्रेस को अब अपनी दुकान बंद कर देना चाहिए, असल में कांग्रेसमुक्त भारत के लिए सम्पन्न किये जा चुके बड़े यज्ञ में समिधा डालने का काम है जिसमें तमाम प्रगतिशील लोग भी जाने-अनजाने अपना योगदान दे रहे हैं। कांग्रेस से मुक्ति का सपना बहुसंख्यक की आँखों में पल रहा है और संयोग से इन्हीं आँखों में संविधान और लोकतन्त्र से मुक्ति का सपना भी पल रहा है। बेहतर हो कि एक चुनाव में किये प्रदर्शन को पूरे संदर्भों और परिप्रेक्ष्य में देखने की सलाहियत पैदा की जाए और ऐसी नसीहतों से बचा जाय।

पिक्चर तो बाकी नहीं रह गयी है और क्लाइमेक्स भी निकल चुका है, तो ऐसे में इस फिल्म के नायक रहे तेजस्वी की भी संक्षिप्त चर्चा की जा सकती है कि कैसे उन्होंने बिहार को एक नया सपना दिया। उस सपने पर लोगों का भरोसा भी हासिल किया और अंतत: प्रदेश से लेकर राष्ट्रीय नेताओं को कड़ी टक्कर दी। वो एक अच्छे नेता के तौर पर स्थापित हुए हैं और दबाव में नहीं आने, अपनी राजनैतिक विरासत से समझौते नहीं करने की परंपरा का ऐतिहासिक दायित्व निभा सके। उनकी दाद दी जा सकती है।

नीतीश को मुख्यमंत्री पद के साथ एक ऐसा नासूर मिलने जा रहा है जिसके दर्द का इज़हार करना उनके लिए मुश्किल होगा। अंतर-आत्मा की आवाज़ सुनने के तमाम मौके वो गंवा चुके हैं, इसलिए उन्हें इस ताज के ताप को खुद ही भोगना होगा। वो एक अभिशप्त नेता के तौर पर कुर्सी से चिपके रहेंगे। सत्ता की हवस का अंत इस तरह दयनीय और कारुणिक भी हो सकता है इसकी मिसाल नीतीश होने जा रहे हैं।

बाकी, चुनाव आयोग को उसकी निष्पक्षता(?), सरकारी मशीनरी को उसकी कर्तव्यनिष्ठा व शपथ(?), मीडिया को अथक तटस्थता(?) और भाजपा को प्रछन्न भितरघात और अपने स्वप्न के करीब पहुँचने पर बधाइयाँ।

बिहार की जनता के धैर्य, संयम, संतोष और देशभक्ति की विकट कंठ से सराहना और शुभकामनाएं!!!