अभिषेक श्रीवास्तव । ग़ाज़ीपुर से लौटकर

मुहम्मदाबाद के शहीद स्मारक से बमुश्किल पांच मिनट की पैदल दूरी पर कपड़ा बाजार के बीच दाहिने हाथ पर कुछ सीढि़यों से ऊपर एक खुला कमरा है। दिन के किसी भी वक्त यहां आधा दर्जन लोग बैठे मिल जाएंगे। बाहर कोई बोर्ड नहीं टंगा है लेकिन लोग जानते हैं कि यह डॉ. फ़तेह मोहम्मद की क्लीनिक है और बाहर बैठे लोग उनके मरीज़ हैं। क्लीनिक के भीतर उनका घर है। घर में बसा पूरा संयुक्त परिवार है। डॉक्टर साहब के विरोधी हालांकि इस जगह को ‘अधकपारियों का अड्डा’ कहते हैं।

|

| आखिरी कामरेड: अपने पोते के साथ डॉ. फ़तेह मोहम्मद |

डॉक्टर साहब पुराने कम्युनिस्ट हैं। ज़ाहिर है, उनके यहां बैठकी लगाने वाले लोग भी उन्हीं की राजनीति से ताल्लुक रखते हैं या इसके इर्द-गिर्द से आते हैं। डॉक्टर साहब की क्लीनिक चौबीसों घंटा खुली रहती है। अड्डा भी चौबीसों घंटा खुला रहता है। अपने बड़े बेटे की मदद से डॉक्टर एक साथ मरीज़ों और कामरेडों दोनों को संभालते हैं। राजनीति, समाज, बौद्धिकता, आंदोलन आदि पर यहां जम कर बहसें होती हैं। जगह कम पड़ जाए तो तीन मकान पहले एक और मकान उन्होंने बनवा रखा है जिसे हाता के नाम से पुकारते हैं। वहीं बैठकी लग जाती है। प्रेमनाथ गुप्ता पर अड्डे का विशेष स्नेह है और उन्हें उनके काम में यहां से काफी सहयोग भी मिलता है। इसके अलावा यहां जुटने वाले लोग हर साल एक बौद्धिक आयोजन भी करवाते हैं जिसमें विशिष्ट लोगों को किसी पहले से तय विषय पर संवाद के लिए बुलाया जाता है। इस साल का विषय था ”भारतीय लोकतंत्र: विकल्प की चुनौतियां और पत्रकारिता की स्थिति”। आयोजन शहीद दिवस से ठीक एक दिन पहले 17 अगस्त 2014 को पंचायत भवन के परिसर में रखा गया था। लोग भी ठीकठाक आए और कार्यक्रम की चर्चा भी रही। इलाके के एक पुराने कम्युनिस्ट जितेन्द्रनाथ राय ‘घोष’ कार्यक्रम में इसलिए नहीं आ सके क्योंकि वे ऐसे ही एक अन्य कार्यक्रम में व्यस्त थे जिसका विषय फासीवाद और प्रौद्योगिकी के इर्द-गिर्द था। इस तरह के और कार्यक्रम अगले एकाध दिन में ग़ाज़ीपुर व बलिया में हुए जिसकी सूचना बाद में वसीम अख्तर से मिली।

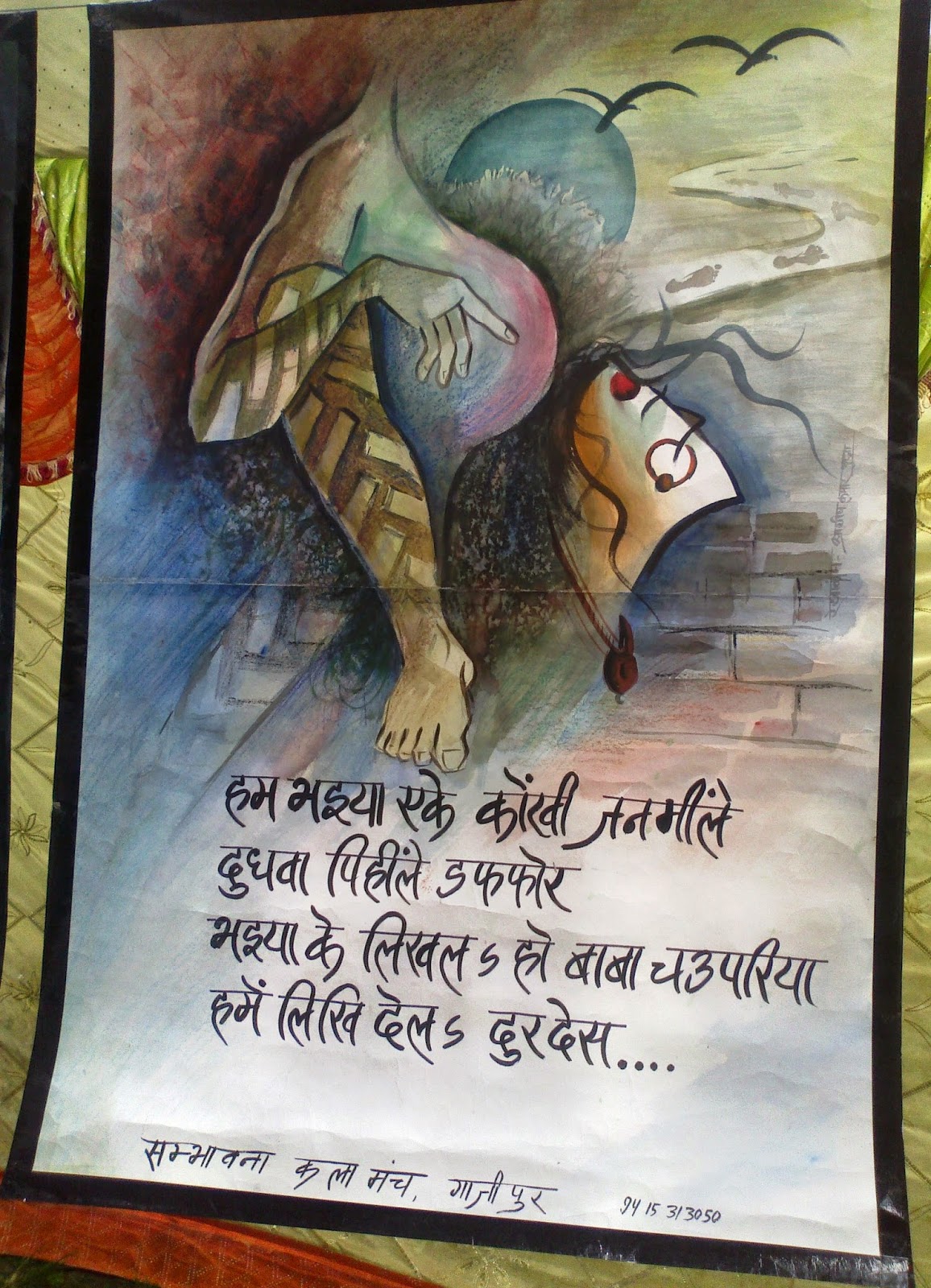

|

| संभावना कला मंच, ग़ाज़ीपुर का एक कविता पोस्टर |

कहने का मतलब कि एक समानांतर माहौल है जो यहां बीते दिनों के कम्युनिस्ट आंदोलन की विरासत को किसी तरह संभाले हुए है और जिसका मुहम्मदाबाद में केंद्र डॉक्टर फतेह मुहम्मद का घर है। भाकपा-माले का ज़मीनी काम वैसे यहां अब ज्यादा बचा नहीं है, लेकिन सत्तर के दशक में यहां के जो लोग वाम आंदोलन में सक्रिय रहे, वे खुद उम्र के सातवें दशक में पहुंचकर भी अपने तईं सक्रिय हैं। इसके बावजूद भारतीय कम्युनिस्टों का एक पुराना मर्ज यहां भी देखने में आता है जिसे लेकर आयोजन के संयोजक सग़ीर अहमद निजी बातचीत में खुलकर बोलते हैं, ”मैं ज्यादा पढ़ा-लिखा नहीं हूं। बहुत बौद्धिक नहीं हूं। लेकिन एक बात समझता हूं कि क्या किया जाना चाहिए। आज युवाओं को ज्यादा से ज्यादा वाम आंदोलन से जोड़े जाने की ज़रूरत है। हम लोग इसी काम में चूक रहे हैं। आपस में बैठकर बात करने का क्या लाभ? वही पुरानी बातें, कि हमने ये किया था, हमने वो किया था… इससे क्या हासिल होने वाला?”

मैंने जिज्ञासा में एक सवाल किया था कि आखिर यहां के वामपंथी कर क्या रहे हैं। इसका जवाब बहुत साफ़ नहीं मिल सका। डॉक्टर फतेह कहते हैं, ”क्या करेंगे… यहां की हालत ही ऐसी है कि बहुत कुछ नहीं किया जा सकता। मान लीजिए कि मेरा कोई काम पड़ा। मैं जानता हूं कि मेरा काम कौन करवा सकता है। मैं फाटक जाता हूं। मेरा काम हो जाता है। यही हाल सबके साथ है।” उनका इशारा यहां के सांसद रह चुके सीपीआइ के नेता रहे अफ़ज़ाल अंसारी की ओर है जिनके आवास को बड़े फाटक के नाम से यहां जानते हैं। उनकी छवि यहां रॉबिनहुड के जैसी है। अधिकतर लोग उनसे कभी न कभी उपकृत रहे हैं या होने की प्रत्याशा में हैं, इसलिए यहां की चुस्त सामाजिक संरचना में सामाजिक रूप से बहुत कुछ उत्पादक किया जाना संभव नहीं हो पाता। इंटर कॉलेज से रिटायर हुए प्रिंसिपल राय एक घटना का जि़क्र करते हैं, ”मैंने कोशिश की थी कि अपने विद्यालय में उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी को बुलवाया जाए। आखिर वो यहीं के पढ़े-लिखे हैं। उनका कार्यक्रम तय हो चुका था। पता चला कि कस्बे के 200 बुद्धिजीवियों ने एक मांगपत्र पर हस्ताक्षर कर के प्रशासन को थमा दिया कि उनका यहां आना ठीक नहीं होगा। बना-बनाया कार्यक्रम रद्द हो गया।” वे हंसते हुए कहते हैं, ”बताइए भला… कहां से आ गए ये बुद्धिजीवी? मैं तो नहीं जानता। यहां एक आदमी कोई कायदे का काम नहीं कर सकता। ये सब देख ही नहीं सकते किसी को कुछ करते हुए…।” और च्चचच करते हुए वे ठहाका लगाते हैं और अब तक परिचित हो चुका जुमला छोड़ते हैं, ”… यही बाकी निशां होगा।” ‘अधकपारियों’ के इस अड्डे पर बैठने पर कुछ बातें ज्यादा साफ समझ में आती हैं।

मसलन, प्रेमनाथ गुप्ता जिन गांवों को डूब से बचाने के प्रयास कर रहे हैं, उसमें सिर्फ जाति का रोड़ा नहीं अटक रहा। यह बात पूरी तरह सही नहीं है कि यहां के भूमिहार ही उनकी टांग खींच रहे। यह भी पूरा सच नहीं कि सूबे में यादवों की सरकार है इसलिए विस्थापित दलित दर-दर भटक रहे हैं। पूरा सच दरअसल प्रेमनाथ भी नहीं बता पाते कि जब 14 अगस्त, 2014 की तारीख में 558 प्रभावित परिवारों को गृह अनुदान की सूची तहसीलदार द्वारा जारी की गई है, तो असल संकट क्या है। वे इस बात से संतुष्ट हैं कि उनके सांसद भरत सिंह ने नरेंद्र मोदी के सामने समस्याओं की जो सूची रखी उसमें बाढ़-कटान का मसला शामिल था, लेकिन इस बात से दुखी हैं कि 29 जुलाई को मनोज सिन्हा से निजी मुलाकात के बावजूद वे जब 18 अगस्त को मुहम्मदाबाद में शहीदों को श्रद्धांजलि देने आए तो गांवों का दौरा क्यों नहीं किया। मनोज सिन्हा के प्रति हालांकि वे शुक्रगुज़ार भी हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी के दौर में 1998 में उन्होंने सवा करोड़ रुपये ठोकर बनवाने के लिए जारी करवाए थे, भले ही वह पैसा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया तो क्या। गुप्ता खुद कहते हैं कि सेमरा और शिवरायकापुरा की जो सूची तहसीलदार ने जारी की है उसमें भूमिहार परिवारों का नाम नहीं है जबकि भूमिहारों के परिवार भी उजड़े हैं। वे बताते हैं, ”इसको लेकर हम लोगों ने आंदोलन किया था तब जाकर कुछ नाम जोड़े जा सके।” सवाल उठता है कि अगर भूमिहार परिवारों के नाम सूची में जोड़ने को लेकर प्रेमनाथ ने पहल की, तब उन्हें उस समुदाय की ओर से सहयोग न मिलने की बात कहां टिक पाती है? प्लास्टिक के अस्थायी टेंट में रह रहे उजड़े हुए सैकड़ों परिवारों का मंज़र ग़ाज़ीपुर में एक दर्दनाक हकीकत तो है, लेकिन मुहम्मदाबाद की राजनीतिक और सामाजिक बिसात पर क्या यह मुद्दा वाकई बहुत गंभीर है?

.jpg)

मुहम्मदाबाद के मूल निवासी और कई बरसों से अपराध जगत को कवर कर रहे दिल्ली स्थित टीवी पत्रकार चित्रांश कहते हैं कि मुहम्मदाबाद में कोई भी मुद्दा गंभीर हो सकता है और संभव है कि गंभीर से गंभीर बात भी यहां गंभीरता से न उठ पाए। वे कहते हैं, ”आज के युग में भी शाम छह बजे के बाद जिला मुख्यालय और मुहम्मदाबाद के बीच आने-जाने का साधन नहीं मिलता है। क्या यह गंभीर समस्या नहीं? सोचिए कि जो धरती शिवपूजन राय से लेकर रामबहादुर राय तक की हो, वहां की सड़कों पर अगर सूरज डूबते सन्नाटा पसर जाता है तो इसे क्या समझा जाए?” दरअसल, मुहम्मदाबाद में सत्ता केंद्रों की संरचना बहुत दुरूह है। एक तरफ अपराध संचालित रॉबिनहुडी सत्ता है, दूसरी तरफ जातिगत वर्चस्व के कारण चली आ रही पारंपरिक सामंती सत्ता। दोनों के बीच परस्पर संवाद है और कुछ विवाद भी हैं। इसी विवाद की परिणति कृष्णानन्द राय की हत्या में हुई थी।

चित्रांश बताते हैं कि इसके बाद से ही कस्बे और गांवों का फ़र्क साफ़ दिखने लगा था। चूंकि ग़ाज़ीपुर जि़ले का मिजाज़ अपने मूल में बेहद सेकुलर और अमनपसंद रहा है, इसलिए यहां कभी भी राजनीतिक विवाद साम्प्रदायिक रंग नहीं ले सका, अलबत्ता राजनीतिक हिंसा की ज़मीन तकरीबन हमेशा ही तैयार रही। सत्ता केंद्रों के बीच विवाद-संवाद के हिसाब से ही अन्य छोटी ताकतें अपना-अपना समीकरण बैठाती रहीं और असल मसलों पर कार्रवाई के लिए सामान्य लोग सत्ता केंद्रों की ओर मुंह ताकते रहे। चित्रांश एक वाक्य में समूचे जनपद के सामाजिक-राजनीतिक हालात को कुछ यूं समेटते हैं, ”गाजीपुर का मुहम्मदाबाद राजनीति के अपराधीकरण का एक नायाब नमूना है।”

|

| सरजू पाण्डे (1919-1989) |

रणबांकुरों की जो कहानी 1942 में देश के लिए शहादत से शुरू हुई थी, वह महज सात दशक में अपराध और चुनावी सियासत की एक उलझी पहेली में तब्दील हो चुकी है। सरजू पांडे की यह धरती एक ऐसी भूल-भुलैया में तब्दील हो चुकी है जहां के महादेव मंदिर में अंसारी परिवार का लगाया शिलापट्ट है तो जहां की मस्जिद में मुख्तार के लिए नमाज़ के बाद की जाने वाली दुआएं भी हैं। यहीं शिवपूजन राय की शहादत का मेला है तो डॉ. फतेह मोहम्मद का सोशल इंटेलेक्चुअल फोरम भी है। कुछ भी समझने के लिए कौन सा सिरा पकड़ा जाए, यह समझ में नहीं आता। यहां कुछ भी ब्लैक एंड वाइट नहीं है। सियासत के इसी धुंधलके में एक गांव डूब का शिकार होकर हमेशा के लिए अपना वजूद खो चुका है और दूसरा तकरीबन डूबने वाला है। शेरपुर के शहीदों का मेला गांधी के हत्यारों के हाथ जा चुका है और शेरपुर गंगा के आगोश में समाता जा रहा है। आज से ठीक सौ साल पहले गुज़र चुके यहां के मक़बूल शायर आसी ग़ाज़ीपुरी ने शायद इसी दिन के लिए कभी यह लिखा होगा:

”इतना तो जानते हैं कि आशिक़ फ़ना हुआ

और उससे आगे बढ़के ख़ुदा जाने क्या हुआ”

(समाप्त)

Read more

अभिषेक आप ने गाजीपुर को लेकर अच्छा रेपोर्टज़ लिखा है। लेकिन पहली किश्त तो गाजीपुर को कवर करती-सी है बाकी की दो पोस्टें गाजीपुर की जगह मात्र मुहम्मदाबाद पर है और मुहम्मदाबाद गाजीपुर की एक तहसील भर है आज के दिन। आप गंगा के इस पार ही रह गए उस पार तो गए ही नहीं। सो यह आधी झांकी है पूरा गाजीपुर बाकी है। उस पार भी गए होते तो कुछ और मिला होता आपको कम्युनिस्ट आंदोलन भी। – रामजी राय