कोरोना वायरस संक्रमण के चर्चा में आने के तुरन्त बाद इसके उपचार की दवा और इससे बचाव के टीके के ‘क्लिनिकल ट्रायल’ की चर्चा आम हो गयी। लगभग सभी समाचार माध्यमों में खबरें आने लगीं कि संक्रमण से बचाव के टीके पर शोध अब अन्तिम चरण में है। इसके उपचार की दवा पर भी अनुसंधान हो रहा है और उसके ‘क्लिनिकल ट्रायल’ भी शुरू हो गये हैं। एक आम नागरिक के रूप में यह जिज्ञासा स्वाभाविक रूप से उठती है कि यह ‘क्लिनिकल ट्रायल’ आखिर है क्या और कैसे होता है? इसमें कितना वक्त लगता है और आम नागरिकों की इसमें क्या भूमिका होती है?

सामान्यतया क्लिनिकल ट्रायल को एक तकनीकी विषय बताकर इस पर आम चर्चा नहीं की जाती इसलिए जनसाधारण में क्लिनिकल ट्रायल को लेकर अनेक प्रकार की भ्रांतियां फैली होती हैं। ज्यादातर मामलों में आम लोगों को कोई प्रमाणिक जानकारी होती नहीं और सम्बन्धित दवा कंपनियां समाचार माध्यमों में प्रायोजित खबरें चलवाकर जनता को गुमराह करती रहती हैं। आम जनता क्या ज्यादातर सामान्य चिकित्सकों को भी नहीं पता होता कि किसी दवा या वैक्सीन का सच क्या है? नवनिर्मित दवा या वैक्सीन के मामले में तो एक तरह से कई जानकारियां इतनी गुप्त होती हैं कि उसकी हकीकत सामने आते-आते दशकों गुजर जाते हैं और तब तक कम्पनियां करोड़ों रुपये या डॉलर का मुनाफा कमा चुकी होती हैं। इस लेख में मैं कोशिश करूंगा कि दवा या वैक्सीन के ‘क्लिनिकल ट्रायल’ की बुनियादी जानकारियों को आपसे साझा कर सकूं।

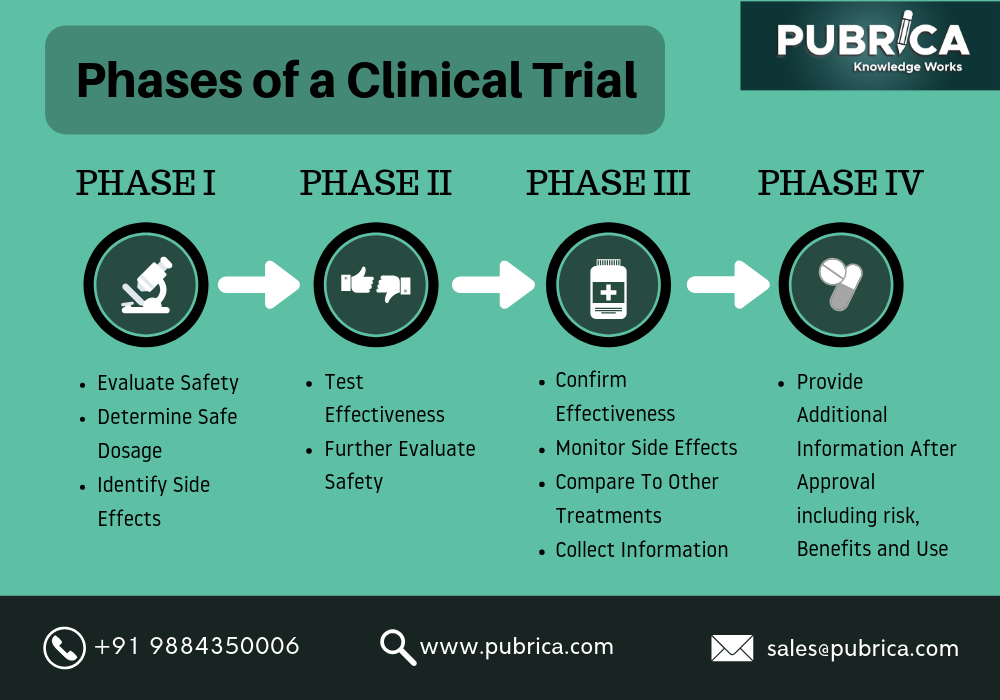

चिकित्सा जगत में नये अनुसंधान और नयी दवाओं/वैक्सीन के उत्पादन से पूर्व क्लिनिकल ट्रायल्स एक आवश्यक प्रक्रिया है जिसमें दवा या वैक्सीन का मरीजों पर कई तरह से प्रयोग कर यह जानने का प्रयास किया जाता है कि सम्बन्धित दवा या वैक्सीन आम उपयोग के लिए सुरक्षित व प्रमाणिक है या नहीं। आधुनिक चिकित्सा जगत में किसी भी नयी दवा या वैक्सीन के निर्माण की प्रक्रिया में रैन्डमाइज्ड (बेतरतीब) क्लिनिकल ट्रायल्स बेहद जरूरी हैं क्योंकि बिना ट्रायल के उक्त दवा या वैक्सीन को मंजूरी नहीं मिल सकती। ये ट्रायल्स बड़े या छोटे पैमाने पर जरूरत के अनुसार किये जाते हैं। इसके लिए कोई चिकित्सक या चिकित्सकों/वैज्ञानिकों के समूह को जिम्मेवारी दी जाती है। किसी चिकित्सक या वैज्ञानिक को इसका मुख्य अनुसंधानकर्ता नियुक्त किया जाता है और वह मुख्य अनुसंधानकर्ता अपनी टीम बनाकर अनुसंधान व अध्ययन को अंजाम देता है। इसके लिए पहले अनुसंधान का विषय व उसका उद्देश्य तय किया जाता है, फिर क्लिनिकल ट्रायल्स की प्रक्रिया को नीति समिति (इथिकल कमिटी) से अनुमति लेकर क्लिनिकल ट्रायल रजिस्ट्री (सीटीआरआइ) में दर्ज कराना पड़ता है। तदुपरान्त निर्धारित एवं अनुमोदित प्रोटोकाल के अनुसार अनुसंधान की प्रक्रिया शुरू की जाती है।

कुछ क्लिनिकल ट्रायल्स में बड़ी संख्या में सहभागियों की जरूरत होती है तो कुछ मामलों में सीमित सहभागियों से ही अध्ययन को पूरा किया जाता है। कई मामलों में तो अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर कुछ ट्रायल्स किये जाते हैं जिसमें अनुमति और प्रक्रिया थोड़ी अलग होती है।

पाठकों को लग रहा होगा कि इस नीरस से विषय पर इतनी लम्बी जानकारी मैं आप लोगों के लिए क्यों दे रहा हूं। यह इसलिए आप सबको जानना चाहिए कि आजकल मुनाफे के लिए कई अध्ययन, ट्रायल्स, जांच ऐसे धड़ल्ले से हो रहे हैं कि यह पता लगाना और समझना लगभग बेहद कठिन है कि कौन सा ट्रायल सही है और कौन सा गलत। कई खबरें यह बताती हैं कि महज कम्पनी के मुनाफे के लिए न जाने कितने शोध और अध्ययन प्रायोजित और गलत तरीके से प्रकाशित हुए हैं। कई अन्तरराष्ट्रीय व ख्यातिप्राप्त शोध जर्नल्स ने न जाने कितने भ्रामक शोधपत्रों को प्रकाशित कर अनेक प्रभावहीन दवाओं को प्रचलन में ला दिया है। दरअसल, क्लिनिकल ट्रायल का मामला इतना सरल नहीं है। इसकी प्रक्रियाएं देखकर लगता है कि इतने चरण और कई लोगों के शामिल होने से बेईमानी की संभावना कम होगी लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। किसी भी दवा या वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल और फिर उसका अनुमोदन काफी हद तक पूर्वनिर्धारित एवं पूर्वप्रायोजित होता है। कई ऐसे भी मामले हैं जिसमें दवा कम्पनियां स्वयं या प्रायोजित शोध पत्रिकाओं में मनमानी रिपोर्ट प्रकाशित करवाती हैं। एक उदाहरण देखिए।

मर्क नामक एक अन्तरराष्ट्रीय दवा कम्पनी ने एक बड़े अन्तरराष्ट्रीय प्रकाशक एलसेवियर को एक पत्रिका के कई अंक प्रकाशित करने हेतु अघोषित राशि का भुगतान किया था। यह पत्रिका देखने में पेशेवर समीक्षाशुदा चिकित्सा की शोध पत्रिका लगती थी मगर यह विशुद्ध रूप से कम्पनियों के मार्केटिंग का जरिया थी। इस बात की रिपोर्ट ‘‘द ऑस्ट्रेलियन’’ ने प्रकाशित कर यह बताया था कि मर्क नामक दवा कम्पनी ने अपने व्यक्तिगत व्यापारिक लाभ के लिए एक फर्जी शोध पत्रिका की रचना की थी। यह बात ग्रेम पेटर्सन द्वारा मर्क और उसकी आस्ट्रेलियन सहायक कम्पनी ‘‘मर्क, शार्प एण्ड डोम आस्ट्रेलिया’’ (एमएसडीए) के खिलाफ दायर एक मुकदमे से उजागर हुई थी। ग्रेम पेटसर्न को मर्क की दवा वायोक्स का सेवन करने से 2003 में हार्ट अटैक आया था फिर ग्रेम ने मर्क पर मुकदमा दायर किया था।

दुनिया में दवा व्यापार मुनाफे का सबसे बड़ा कारोबार है। इस दवा व्यापार से ही जुड़ा है क्लिनिकल ट्रायल। क्लिनिकल ट्रायल से जुड़ी एक महत्त्वपूर्ण बात यह है कि इस पर ही दवा कम्पनियों का कारोबार निर्भर करता है। इसलिए हर बड़ी दवा कम्पनी अपने प्रोडक्ट की विश्वसनीयता के लिए रिसर्च को प्रचारित करती हैं। इसके लिए वे कभी-कभी अनेक हथकंडे भी अपनाते हैं। इस धन्धे में बड़ी मछली, छोटी मछली का खेल भी चलता रहता है। दवा की बड़ी कम्पनियां छोटी कम्पनियों को कई तरह से परेशान करती हैं। ये कम्पनियां क्लिनिकल ट्रायल के नाम पर तमाम ‘‘अनैतिक’’ हथकण्डे अपनाने से भी नहीं हिचकतीं। इसके लिए वे सस्ते मोहरे तलाशती हैं और ‘‘सस्ती जान’’ की कीमत पर खतरनाक दवाओं के ट्रायल कर लेती हैं। इसके लिए वे अक्सर गरीब, भ्रष्ट मुल्क के नागरिकों को मोहरा बनाती हैं।

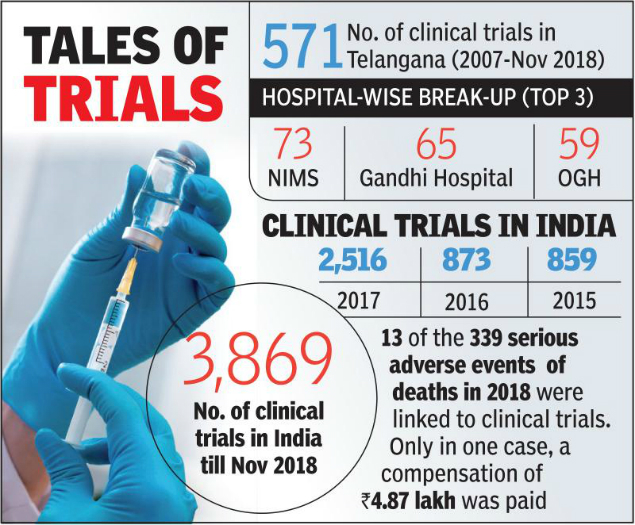

हाल के वर्षों तक भारत ऐसे ही मनमाने क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए सबसे ज्यादा अनुकूल देश था। सन् 2011 में मध्यप्रदेश के एक मेडिकल कॉलेज में मानसिक रूप से अस्वस्थ 241 लोगों पर एक बहुराष्ट्रीय दवा कम्पनी के क्लिनिकल ट्रायल में काफी गड़बड़ियों के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट ने दखल देकर भारत सरकार को सख्त गाइडलाइन बनाने का आदेश दिया था। इस सख्ती के बाद भारत में क्लिनिकल ट्रायल के धंधे में काफी मंदी आ गयी।

अब तक के तथ्यों से आपको इतना तो समझ में आ ही गया होगा कि विलनिकल ट्रायल का मामला देश ही नहीं दुनिया के स्तर पर एक बेहद संवेदनशील तथा विवाद का मामला है। इसे समझने के लिए थोड़ी और जानकारी आपसे बांटता हूं। वर्ष 2013 से पहले तक क्लिनिकल ट्रायल के मामले में भारत दुनिया की तमाम दवा कम्पनियों की पहली पसन्द हुआ करता था। तब भारत में क्लिनिकल ट्रायल के कायदे-कानून एकदम लचर थे। अन्र्तराष्ट्रीय दवा कम्पनियों के विवादास्पद दवाओं के परीक्षण के लिए तब यह सबसे मुफीद जगह थी। भ्रष्टाचार और लचर कानून की आड़ में कम्पनियां बेहद कम खर्च में भोले-भाले मरीजों पर अपनी दवाओं का परीक्षण कर लेती थीं। अमरीका में ऐसी दवाओं के इंसानों पर परीक्षण का जो खर्च 15 करोड़ डॉलर आता था, भारत में वही काम महज 5 करोड़ डॉलर में हो जाता था, लेकिन भारत में नियमों में कड़ाई के बाद क्लिनिकल ट्रायल के मामलों में लगभग 90 फीसद की कमी आयी है। एक अनुमान के अनुसार आजकल दुनिया में लगभग 1.75 लाख क्लिनिकल ट्रायल हो रहे हैं और भारत में इनकी संख्या 2 हजार से भी कम है।

क्लिनिकल ट्रायल की हकीकत समझने के लिए यह आंकड़ा भी देख लें कि सन् 2010 में दवाओं के क्लिनिकल ट्रायल में 668 लोगों की ट्रायल के दौरान मौत हो गयी थी। सन् 2011 में यह आंकड़ा 438 तथा सन् 2012 में यह 211 का था। इनमें सबसे ज्यादा मौतें दिल के रोगों और कैंसर की दवाओं के ट्रायल के दौरान हुई थीं। गौर करने की बात तो यह भी है कि सन् 2012 में स्वास्थ्य मामलों की संसदीय समिति ने इस बात पर सख्त नाराजगी जतायी थी कि 33 विवादास्पद दवाओं को बिना क्लिनिकल ट्रायल के ही भारत में विपणन की अनुमति दे दी गयी थी। बाद में जब मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा था तब कोर्ट की फटकार के बाद केन्द्र सरकार ने क्लिनिकल ट्रायल की मंजूरी, उसके निरीक्षण और मुआवजे के मामले में नये नियम जारी किये। इस नियम के अनुसार क्लिनिकल ट्रायल के दौरान यदि किसी की मौत हो जाती है या उसे कोई शारीरिक या मानसिक नुकसान पहुंचता है तो भारत के महा दवा नियंत्रक (डीसीजीआई) कड़ी कार्रवाई करेंगे जिसमें मुआवजा से लेकर किसी भी दस्तावेज या सामग्री को जब्त करने का अधिकार होगा। इस नियम से बहुराष्ट्रीय दवा कम्पनियों में काफी बेचैनी है।

क्लिनिकल ट्रायल के मामले में एक और महत्त्वपूर्ण पक्ष है कि ओपिनियन लिडर्स (केओएल) जो अपने-अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ होते हैं, जैसे किसी प्रमुख चिकित्सा संस्थान के जाने-माने चिकित्सक सलाहकार, विशेषज्ञ इत्यादि, किसी नये उत्पाद के बारे में किसी भी केओएल की अनुशंसा हासिल कर लेना दवा कम्पनियों की प्राथमिकता होती है। इन केओएल को प्रभावित करने के लिए कम्पनियां क्या क्या करती है, उसकी बानगी देखिए।

निःसन्तान स्त्रियों में ‘‘लेट्रोजेराल’’ की वकालत करने के लिए ‘‘सन् फार्मा’’ ने देश भर में कई सेमिनार किये और प्रत्येक केओएल को प्रति व्याख्यान 30,000 रु. का भुगतान किया जबकि ऐसा करना गैरकानूनी और अनैतिक है। चिकित्सा सम्मेलनों में दवा कम्पनियां 75 लाख से 1 करोड़ रुपये की राशि खर्च कर कार्यक्रम की प्रायोजक बनती हैं। कई सम्मेलनों में तो केवल बैनर लगाने के लिए दवा कम्पनियां 5 से 15 लाख रुपए तक खर्च करती हैं। यह बात तो जगजाहिर है कि दवा कम्पनियां इन केओएल के विदेश सैर-सपाटे, महंगे गिफ्ट, यहां तक कि महंगी कारें आदि के लिए बड़ी रकम खर्च करती हैं। जाहिर है यह अपने उत्पादों की बिक्री के लिए कम्पनियों द्वारा सम्बन्धित डाक्टरों को दिया जाने वाला ‘‘घूस’’ ही है। क्लिनिकल ट्रायल्स की धोखाधड़ी और बदमाशियों को लेकर प्रतिष्ठित चिकित्सा शोध पत्रिकाओं के कुछ सम्पादकों की राय में काफी सारी चिकित्सा पत्रिकाएं दवा कम्पनियों की बिजनेस शाखा की तरह काम करती हैं।

विश्व की 13 अग्रणी चिकित्सा शोध पत्रिकाओं ने एक बार एक संयुक्त वक्तव्य जारी कर दवा कम्पनियों पर यह आरोप लगाया था कि वे मुनाफे की खातिर वैज्ञानिक अनुसंधान के नतीजों को तोड़-मरोड़कर प्रस्तुत करती हैं। द लैन्सेट, द न्यू इंगलैन्ड जर्नल ऑफ मेडिसिल, द जर्नल ऑफ अमरीकन मेडिकल एसोसिएशन जैसी शोध पत्रिकाओं ने बड़ी दवा कम्पनियों पर यह आरोप लगाया था कि वे अपने धन वापस लेने की धमकी देकर शोधकर्ताओं पर मन मुताबिक रिपोर्ट देने का दबाव बनाती हैं। द लैन्सेट के सम्पादक रिचर्ड हार्टन ने कभी कहा था कि ‘‘शोध पत्रिकाएं दवा उद्योग के लिए जानकारी को प्रमाणिकता प्रदान करने का साधन बन गयी हैं।’’ ब्रिटिश मेडिकल जर्नल के भूतपूर्व सम्पादक रिचर्ड स्मिथ ने तो साफ तौर पर कहा था कि ‘‘विज्ञापन का जो बुरा असर पड़ता है वह तो कुछ भी नहीं है, ज्यादा बुरा असर तो प्रायोजित क्लिनिकल ट्रायल्स का होता है जो घातक हो सकता है।’’

अब आइए थोड़ा अपडेट कोविड-19 से बचाव के लिए दुनिया भर में बन रहे वैक्सीन की जान लें। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक डॉ.. टेड्रोस एडनॉम गेब्रिएस ने कहा है कि दुनिया के कई देश कोरोना वायरस से निबटने के मामले में गलत दिशा में जा रहे हैं। डॉ. टेड्रोस ने चिंता व्यक्त की है कि कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामले यह साबित कर रहे हैं कि लोग और सरकारें लापरवाह हैं और उसके गम्भीर परिणाम भुगतने होंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन के आपातकालीन निदेशक माइक रायन तो साफ कहते हैं, ‘‘हमें वैक्सीन से ज्यादा इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि हम वायरस के साथ कैसे जियें।’’ उन्होंने स्पष्ट किया है कि हम इस मुगालते में न रहें कि वायरस को खत्म किया जा सकता है या कुछ महीनों में इस वायरस से बचाव की प्रभावी वैक्सीन तैयार हो जाएगी।

बहरहाल, कोविड-19 से बचाव के वैक्सीन पर जारी क्लिनिकल ट्रायल को लेकर अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, भोपाल के निदेशक प्रो. सरमन सिंह ने स्पष्ट किया है कि वैक्सीन को लेकर यह उम्मीद पालना ठीक नहीं है कि वह कुछ महीनों में तैयार हो ही जाएगी। दरअसल, कोरोना वायरस लगातार अपनी संरचना और अपना स्वरूप बदल रहा है इसलिए वास्तव में अभी तक कोई प्रामाणिक वैक्सीन बन ही नहीं पायी है। एम्स, भोपाल तथा कई देशों के विशेषज्ञों के अध्ययन के अनुसार यह वायरस अब तक 83 बार अपना स्वरूप बदल चुका है। प्रो. सरमन सिंह ने स्पष्ट किया कि अमरीका में ही शोध के दौरान सबसे ज्यादा 60 बार कोरोना वायरस अपना स्वरूप बदल चुका है इसलिए वैक्सीन बनते बनते चुक जाता है। यह वैज्ञानिक सच्चाई है लेकिन झूठ परोसते नेताओं और मीडिया पर भरोसा किये बैठी देश की जनता कसे यह समझना ज़रूरी है कि जुमलों और थोथे वायदे या झूठे सपनों से हकीकत को पाया नहीं जा सकता। क्लिनिकल ट्रायल जारी है। उसकी वास्तविक परिणति का इन्तजार करें। और हाँ, एहतियात पूरी बरतें। भीड़ में जाने से बचें, मास्क पहनें या मुंह को ठीक से ढकें, हाथ धोते रहें, दूरी बनाकर रहें। याद रखें, हमें फिलहाल कोरोना वायरस के साथ ही जीना है।