ऐसा वक्त आता है जब खामोशी गद्दारी बन जाती है… इतिहास इस बात को दर्ज करेगा कि सामाजिक संक्रमण के इस दौर में सबसे बड़ी त्रासदी यह नहीं थी कि बुरे लोगों की आवाज़ बुलन्द थी बल्कि यह कि अच्छे लोग पूरी तौर पर मौन थे। वक्त की यह मांग है कि हम कमजोरों, बेजुबानों और पीड़ितों के लिए अपनी आवाज़ बुलन्द करें…

मार्टिन ल्यूथर किंग

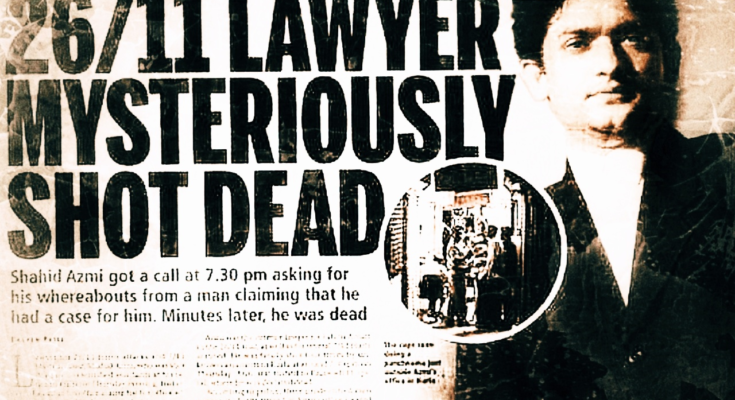

‘भारतीय न्यायपालिका में न्याय’- यह विषय है मुंबई में आयोजित व्याख्यान का जिसे शाहिद आज़मी की याद में किया जा रहा है। वही एडवोकेट शाहिद आज़मी, जिन्हें आज से ठीक ग्यारह साल पहले अपने ही दफ्तर में गोलियों से भून डाला गया था। (11 फरवरी 2010)

सम्भावनाओं से भरे एक जीवन की यात्रा अधबीच में ही समाप्त हो गयी थी।

गोल चेहरा, बिल्कुल क्लीन शेव, शक्ल ऐसी गोया टीवी या सिनेमा की दुनिया का कोई छोटा-मोटा हीरो आप के सामने नमूदार हो रहा हो। लगभग छह साल की अपनी कानूनी प्रैक्टिस में बहुत कम वकील अपने सरोकार एवंं अपनी सलाहियत के चलते इस कदर नाम कमाते हैं, जैसा कि शाहिद ने कमाया था। उम्र थी महज 32 साल। निश्चित ही आम तौर पर यह कोई ऐसी उम्र नहीं होती जिन्दगी को अलविदा कहने की।

मगर सुदूर आज़मगढ़ से मुंबई पहुंचे इस युवा वकील एवं मानवाधिकार कार्यकर्ता को शायद अन्दाज़ा था कि यह घड़ी कभी भी आ सकती है। इसीलिए उन्होंने पुलिस को कई बार इत्तेला दी थी कि उन्हें धमकियां मिल रही हैं। कहा जाता है कि ऐसे कुछ लोग पुलिस महकमे में भी थे, जिन्हें उनका जिन्दा रहना नागवार गुजर रहा था। और जिसका डर था वही हुआ, अपने किराये के मकान में वह अलसुबह बैठे ही थे, उसी वक्त दो लोग आए और उन्होंने वहीं पर उन्हें गोलियों से भून डाला था।

ग्यारह साल का वक्फा गुजर गया लेकिन तब भी उनकी अपनी हत्या का मुकदमा ठीक से शुरू भी नहीं हो सका है।

कुल 107 गवाहों में से महज तीन गवाह अदालत के सामने अभी तक पेश हुए हैं। अभियुक्त- देवेन्द्र जगताप, पिंटू डगले, विनोद विचारे और हंसमुख सोलंकी- उसी दिन गिरफ्तार किए गए थे, जबकि जगताप और सोलंकी जेल में हैं बल्कि बाकी दोनों अभियुक्त जमानत पर हैं।

शाहिद की अपनी जीवनयात्रा बॉलीवुड के किसी फिल्म की पटकथा लग सकती है। सन् बानबे में बाबरी मस्जिद की तबाही के बाद जो फसाद का आलम था, उसमें स्कूल से लौटते हुए वह गली में खड़े एक पुलिसवाले की गोली का शिकार होते-होते बचे थे। गुमराह होकर शाहिद कश्मीर पहुंचे थे, जहां किसी मिलिटेण्ट समूह के साथ वह पाकिस्तान भी चले गए थे। वहां से निराश होकर भारत लौटने के बाद उन्हें टाडा के तहत बन्दी बना लिया गया था और दिल्ली की तिहाड़ जेल में ही उन्होंने कई साल काटे थे। वहीं किरण बेदी की प्रेरणा से उन्होंने पढ़ाई जारी रखी थी। पढ़ने का उन्हें जबरदस्त शौक था, यहां तक कि जेल की लाइब्रेरी को बनाने में भी उन्होंने बहुत मेहनत की थी।

आखिर ऐसी क्या वजह थी कि शाहिद लोगों के आंखों की किरकिरी बने थे? दरअसल, वकालत के पेशे में जो आम रवायत बनती जा रही है, उससे शाहिद अलग थे। मोनिका सखरानी लिखती हैं कि ‘शाहिद न्याय के विचार के मुरीद थे। अन्याय के खिलाफ लड़ना उनकी जिन्दगी का मकसद था। और वही उनकी मौत का सबब बना। अगर वह दूसरी तरफ देखना शुरू करते, राज्य उत्पीड़नों, ढांचागत हिंसा और व्यवस्थाजनित अन्यायों को ‘केस’ की तरह देखते और न्याय के अपने संग्राम का हिस्सा नहीं समझते, तो निश्चित ही वह आज जिन्दा रहते।’

वे उन मुकदमों को भी उठाते थे, जिन्हें हाथ में लेने से वकील भी डरते हैं। खासकर ये ऐसे मसले होते थे जिनमें पुलिस आतंकवादी कह कर फर्जी मुकदमे में लोगों को बन्द करती है। यह शाहिद का ही कमाल था कि इनमें से कई लोग बेदाग बाहर निकले थे और इस पूरी कवायद में पुलिस महकमे की छीछालेदर हुई थी। कमजोर तबके से जुड़े मुवक्किलों से फीस लेना तो दूर वह उनके कागज़ों का इन्तजाम खुद अपने स्रोतों से करते थे। मिठी नदी के सुन्दरीकरण से विस्थापितों का सवाल या अपने घरों से उजाड़े गए झुग्गीवासियों के मसले भी उनके एजेण्डा पर रहते थे। वह सेक्युलर एवं जनतांत्रिक शक्तियों के साथ भी जुड़े थे।

अपनी मौत के एक साल पहले की बात है जब बम्बई की आर्थर रोड जेल में बन्द कैदियों के साथ तत्कालीन जेलर स्वाति साठे की ज्यादतियों के खिलाफ उन्होंने बम्बई हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी और बम्बई की उच्च अदालत ने बन्दियों के पक्ष में एवं जेलर के खिलाफ फैसला दिया था। इन दिनों वह मुंबई ट्रेनों में हुए बम धमाके तथा मालेगांव में 2006 में हुए बम विस्फोट में पकड़े गए अभियुक्तों के मुकदमे की पैरवी कर रहे थे। उनका आकलन था कि इन दोनों ही मामलों में गिरफ्तार अधिकतर लोग इसी तरह छूट जाएंगे, जैसे कि हैदराबाद के मक्का मस्जिद बम धमाके में छूटे थे। 26/11 में शामिल बताए गए फहीम अन्सारी का केस भी वही देख रहे थे।

वकालत का काम, मानवाधिकार की हिफाजत के लिए निरंतर प्रयासों के बीच शाहिद आज़मी एक और काम में मुब्तिला थे। वह मुंबई के प्रतिष्ठित टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज़ (TISS) में समय निकाल कर क्लास लेने भी जाते थे, जहां वह विद्यार्थियों के बीच काफी लोकप्रिय थे। विद्यार्थियों से बोलते हुए उन्होंने अपनी जिन्दगी की दास्तां भी बयां की थी। उन्होंने कहा था कि बचपन में जब देवनार में रहता था तो मन ही मन सोचता रहता था कि क्या कभी मुझे यहां इस संस्थान में घुसने का भी मौका मिलेगा!

TISS के विद्यार्थियों के लिए यह बात आकलन से परे थी कि अपनी किशोरावस्था के तमाम बेशकीमती साल फर्जी मुकदमों के चलते टाडा बन्दी के तौर पर सलाखों के पीछे गुजारने वाले इस शख्स ने कानून की इतनी बारीकियों की तालीम कब और कैसे हासिल की थी। यही सवाल मुंबई में लम्बे समय से सक्रिय जनतांत्रिक अधिकारों के हिमायती संगठन ‘कमेटी फॉर दे प्रोटेक्शन ऑफ डेमोक्रेटिक राइट्स’ या इण्डियन एसोसिएशन ऑफ प्रोग्रेसिव लॉयर्स के सदस्यों के सामने रहता था, इसलिए जब किसी मसले पर शाहिद बोलने के लिए उठते तो लोग खामोश रह कर उन्हें सुनना पसन्द करते थे। शाहिद इन संगठनों की सरगर्मियों का भी हिस्सा थे।

देश के हरेक नागरिक के लिए संविधानप्रदत्त अधिकारों की गारंटी करने के लिए प्रयासरत शाहिद आजमी की असामयिक हत्या के चन्द माह पहले उन्हीं की तर्ज पर हुबली के युवा एडवोकेट नौशाद कासमजी की हत्या हुई थी। नौशाद कासमजी की एक पहचान यह भी थी कि वे मानवाधिकार हिमायती आन्दोलन से सम्बद्ध थे और अपनी प्रचण्ड मेधा एवं लगन के बलबूते उन्होंने पुलिस द्वारा गलत ढंग से फंसाये निरपराध लोगों को जमानत दिलवाने या पुलिस की ज्यादती का पर्दाफाश करने में सक्रिय भूमिका निभायी थी।

प्रश्न उठता है कि क्या ऐसे लोग जिन्हें पुलिस किन्हीं कारणों से नापसन्द करती है या जिन्हें उसने खानापूर्ति के लिए झूठे मामलों में फंसाया है उनकी पैरवी नहीं की जानी चाहिए? कम से कम संविधान इस बात की इजाजत नहीं देता। आजाद हिन्दोस्तां के सबसे पहले आतंकवादी मे शुमार नाथुराम गोडसे और उनके साथियों ने हालांकि सरेआम महात्मा गांधी की हत्या की थी, इसकी वजह से उन्हें तुरन्त सज़ा नहीं दी गयी, उन पर मुकदमा चला और फिर उन्हें दण्ड दिया गया। उसी तरह इन्दिरा गांधी या राजीव गांधी के हत्यारों पर भी विधिवत मुकदमा चला।

दरअसल न्यायपालिका, विधायिका एवं कार्यपालिका से गठित राज्यसत्ता एवम नागरिक विशेष के बीच कायम वकीलनुमा सेतु या कानूनी सहायता का मामला अनुपस्थित हो जाए तो आम नागरिक पर किस किस्म का कहर बरपा हो सकता है, इसका आकलन संविधान निर्माताओं ने किया था। यह कहा जा सकता है कि हिन्दोस्तां का संविधान जो न्याय की एक जनतांत्रिक दृष्टि पर टिका होने की बात करता है, ऐसे सकारात्मक कदम उठाने की बात करता है ताकि सभी व्यक्तियों की व्यवस्था तक समान पहुंच हो। आपराधिक न्याय प्रणाली में आम तौर पर ऐसी स्थिति तब उभरती है जब अभियुक्त आर्थिक, सामाजिक तौर पर समाज के सबसे कमजोर तबकों से सम्बधित हो।

शाहिद आजमी की हत्या के बाद अपने एक आलेख में ‘तहलका’ के तत्कालीन कार्यकारी सम्पादक अजीत साही के अनुसार (तहलका, 27 फरवरी 2010) शाहिद ने बताया था, ‘मैंने बचपन से अपनी झुग्गी में पुलिस को कभी भी धमकते हुए, लोगों को आतंकित करते हुए या उनको उठा ले जाते हुए देखा है, जिसकी वजह से मेरे मन में उनके प्रति गहरी नफरत रहती आयी है।’

गौरतलब है कि अपनी इस नफरत को उन्होंने रचनात्मक दिशा दी। लोगों के मुताबिक प्रख्यात अमेरिकी नागरिक अधिकारों के वकील रॉय ब्लैक का यह कथन उनका प्रेरणास्रोत था।

नाइन्साफी को उजागर करके उसने मुझे इन्साफ से प्यार करना सिखाया। दर्द और अपमान क्या होता है यह बताते हुए उसने मेरे दिल में करूणा जगा दी। इन कठिनाइयों से मैंने सीख हासिल की। नफरत से लड़ो, उत्पीड़कों का मुकाबला करो और वंचित-शोषित के साथ खड़े हो जाओ।